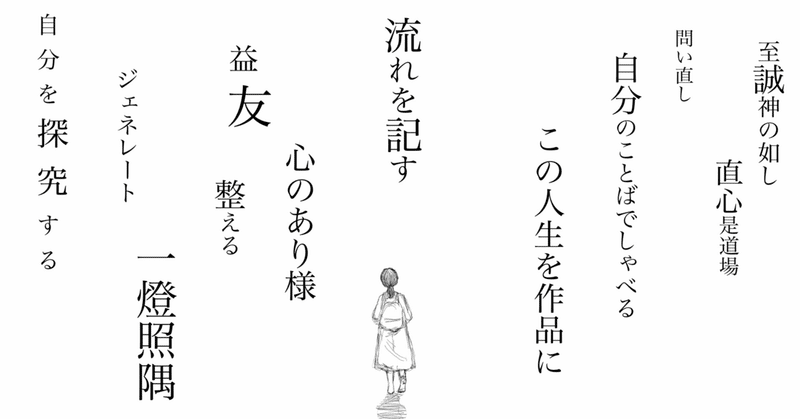

【制作過程0】自分の人生を物語にする

先日の新月の日に、

呼ばれてる気がする神社にこれからのことを宣言してまわって

新たにはじめてみようと思い立ったことの一つに、

「作品制作の過程を記録して、シェアしていく」

というものがあります。

私は、この前半生をアニメーション動画にするため、

一昨年から昨年にかけて、

自分のこれまでの人生を振り返り、

試行錯誤を重ねて

動画の骨格になるシナリオの(一旦)完成まで漕ぎ着けていました。

ただ、当時の精神状態や、周囲の人間関係の作用もあって

「この人生は語ってはいけない」という結論に至り、

語れるような人生を生き直そうと旅に出て今現在に至っています。

今回ここに載せるのは、

2023年の3月に一旦完成させた

動画シナリオの最終形です。

当時は、悔しさ半分絶望半分で封印した物語ですが、

これを無かったことにすると私は5歳になっちゃいますし、

何より「自分が生きてきた物語だ」という自負でもあります。

何にも知らねえ他人がよそで何言ってようが

知ったこっちゃねえということで、

完成から1年越しに公開しようと思います。

ここを「はじまり」にして、

流記屋としての「自己紹介動画」を完成させるまでを

記録していくつもりでいます。

以下、おおよそ15分程の動画のシナリオです。

ご興味のある方はお付き合いくださいませ。

【流記屋の旅中記】「これまでのあらすじ」

【0】

私は私の片隅を照らす

私には、できないことがたくさんある。

それでも、うまず、たゆまず、時間がかかるのを恐れず

愚直に努力を積み重ねる事が、

自分を認められる唯一の方法だと信じてやってきた。

「わからない」も、「できない」も押し退けて、

目の前に来たものに体当たりし続けた時、

私は確かに、何かを掴んだ。

そしてそれは、

ずっと、私の中にあるものだった。

これはちょっとオカシなお話。

自分の居場所を「仕事」に求めて、

ガムシャラ社員になっていた元文学少女が

この命そのままに生きようと決めるまでの

私の、人生の物語。

【1.ルーツ】

1991年、

バブル崩壊の年の冬に、私は生まれた。

場所は富山県の市街地。

堅実で忍耐強い両親との、

慎ましい団地暮らし。

二人が働きに出ている間は、

母の実家で、

家族の思い出や両親の生い立ちなど

いろんな話を聞く。

「ゆかりの名前は

いい友だちが集まってくるようにって

お父さんがつけてくれたんだよ」

自分の名前の由来を聞いた時、

これはきっと、大切な話だと思った。

私が小学校に上がるのを機に、

両親が新居を購入。

父の親孝行にと、

離れて暮らしていた祖母を迎えて、

新しい土地での四人暮らしが始まった。

【2.日常】

祖母は社交的で、いつも豪快に笑う。

だが、明るい彼女との同居を喜んだのは束の間だった。

バブル時代を忘れられない彼女のすることは、

子どもの目から見ても、浮世離れしている。

どういうわけだか、

祖母の引っ越し祝いが終わらない。

こっちにだって生活がある。

宴会場と化した新居の片隅で、

私たちは細々と暮らすことになった。

ちゃっかり濡れ手に粟をせしめよう

ってヤカラが許せない。

そいつらを毎日呼び込む

祖母のことも大嫌いだ。

何の権利があって、私たち家族から

いろんなものを奪うのか。

腹立たしさで気が狂いそうだ。

胸ぐらを掴んで引きずり回してやれたら

どんなにスッキリするだろう。

でも、ダメだ。フィジカルで負ける。

すでに挑んだ相撲は全戦全敗。

べつにいい、

ケンカするにも値しないやつだ。

そうだ、これからは全て、祖母と反対にやろう。

あの人が右と言うなら、私は左だ。

あの人の浪費で家計は火の車。

私は別に、今あるもので満足してる。

あの人は友達が多い、

いつも知らない人を呼んでくる。

私は別に、一人でも平気。

楽しみ方を知っている。

あの人は家族のことを省みない。

全然、協力的じゃない。

私は…、

私も、何もできていない。

毎日闘っている両親を、眺めているだけ。

ちゃっかり狙いのハイエナは気に入らないが、

自分では何もしないで、

人に文句を言うだけのヤツは、もっと嫌いだ。

今の私は、私が一番、キライなタイプだ。

とはいえ、「自分にできること」が何か、わからない。

ついでに今日のテストも、さっぱりわからない。

家でじっくり考えようと持ち帰り、

翌日先生に提出すると、

雷が落ちた。

「だらぶちッ!!!」

初めて聞く言葉だが、

何より先生に怒られたことがショックでならない。

気落ちして家に帰ると、

母に「何かあったのか」と聞かれた。

お母さんも大変だ。

あの人たちのことだけでも手に余るのに、

私の世話までしなきゃいけない。

何が起きたかを説明するのも難しい。

涙まじりに、

「先生に”大仏”って言われた」と口走った瞬間、

母が笑った。その場の空気が変わった。

その時、ピンときた。私の武器は「笑い話」だ。

母曰く、だらぶちは「馬鹿」という意味らしい。

馬鹿なりにもやりようはあるものだ、

間抜けな失敗談なら、いくらでもある。

…だが、どうも不発が多い。

人を笑わせるには、思いやりが必要だ。

なんかの本に書いてあった。

本を読む効用は、

人が話を聞いてくれるようになること。

でも、一人で楽しむ方が断然好きだ。

物語に浸っていると、外の雑音も気にならない。

そのうち、頭の中にいるキャラクターや、

思いついた世界観を書き出すのが楽しくなっていった。

気がかりがあるとすれば、両親のこと。

父はずっと働き詰めだ。

こんな状況でも、黙々と、

できることをしている。学んでいる。

ああいう人が、本当に「偉い」と言える人なんだろう。

私も、いつまでも遊んでちゃいけない。

真面目にやろう。

せっかく覚えるんなら、

食い扶持につながることがいい。

【3.冒険】

商業高校でいくつか資格を取ったが、

不安ばかりが募る。

どうしてこれで、わかったことになるんだろう。

体裁は整っても、心がついていけない。

ずっと、置いてきぼりを食らってる気分だ。

わからないことだらけの世界で、

臆病風に吹かれていた私にとって、

大学での出会いは大きな転機となった。

周囲に薦められて選んだ文学の道だったが、

思った以上に肌に合っている。

本屋でバイトをして学費を稼ぎながら

文学研究に没頭する生活の中で、

ずっと昔にいた賢人の存在を知り、

前向きに生きる姿勢を学ぶことができた。

「偉い」と思える人に目を向けると、

気持ちが晴れる。

アンテナが立つと、出会いにも恵まれる。

同じ学科の仮名さんは、

専攻に関係なく、いろんな講義に顔を出している。

初めて一緒になった帰り道、

ずっと気になっていた読書会への参加を、

「やった事がないから」

と一歩を踏み出せずにいる私に、

彼女はこう言った。

「私だって、

だいたい最初はやった事なかったし、

できなかったけどさ

やってたらどうにかなるし、

今やらなきゃ、ずっとやった事ないままだよ」

彼女みたいになりたい。

でも、彼女の弟子にはなりたくない。

私は私なりのやり方で、彼女と肩を並べたい。

ヤマシタ教授の研究室の扉に貼り出してある、

年季の入った一枚の藁半紙。

「八犬伝読書会」。

教授に聞いてみると、

参加者がいなくてそれっきりになっているらしい。

仮名さんたちを誘って、やってみる事にした。

読書会は和気藹々とした雰囲気で、

自然と、卒論や進路のことまで話題になった。

私はちょうど、就職活動にすっかりすくみ上がっていた。

あんまりぐずぐず泣き言を言うと、

相手を困らせるのは知っている。

でも、つい、口が滑った。

「どうしても自信が持てないんです。

これまでやってきたことも、すぐ忘れる。

わかってるって、思えることが一つもない」

教授は、応えてくれた。

「うまず、たゆまず、時間がかかるのを恐れず

愚直に努力を積み重ねることです。

きっと、一生かかる。そのつもりでやりなさい」

ーー一生、

一生か。

私はこの人生を、どう生きれば納得できるだろう。

そんな時、安岡正篤先生の存在を知った。

大正・昭和を生きた思想家で、

いろんな立場の人を感化した偉い人だ。

例に漏れず、私も彼の記した人生論に強く惹かれた。

この人、好きだ。

他人事じゃない、

自分が何をするかに目を向けている。

この人に倣いたい。

そうすれば、私は自分を認められる気がする。

安岡先生曰く、

名前には、

「この子はこの名の如く生きなければならない」

という意味が込められている。

私の父は、

「佳い友人が集まってくるように」

という願いを込めて

「友佳里」と名づけてくれた。

でも、これじゃ私が受け取る一方だ。

せっかくだから、

私なりに再解釈してみよう。

私の名前に与えられた漢字には、

「整える」という意味がある。

友人にとって、

「一緒にいると心が整う」ような、

安心できるような

そんな人になろう。

そのためには、自分がしっかりしよう。

まず、自分の生き方を整える。

これはきっと、

成し遂げることじゃない。

日々、積み重ねることだ。

安岡先生の提唱する「一燈照隅行」に憧れた。

「おのおのがそれぞれ一燈となって、

自分の片隅を照らす。

この一燈が万燈になると、万燈照国になる。

こういう同志が、十万、百万となれば、

優に日本の環境も変わるでしょう。」

私も、「自分の片隅」を照らせるようになりたい。

自分の全身全霊をかけて事にあたって、

環境を変えられるくらいの存在になりたい。

雑誌やテレビなんかの特集で、

「自分の仕事」をつくっている人を見るにつけ

我が身を省みてソワソワする。

私には何ができる?私の能力はなんだろう。

聞き役にまわること?

言葉を選ぶこと?

物語を想像するのも好きだ。

その頃には、あてもなく書き溜めていた創作のメモが、

20冊ほどのファイルに

無造作に綴られていた。

同じく創作をやっていた仮名さんと打ち解け、

講義の空き時間に

人の居ない教室を探してお互いの作品や設定集を見せ合った。

漠然とはしていたが、

作家をやるのが密かな夢になった。

でも、今まで苦労をそばで見てきた以上、

両親を相手に、ただやりたいことを選ぶとは言えない。

中身のある作品には、作者の人生が詰まってる。

私も、この人生すべてを、創作の糧にする。

だから、これからするのは「ネタ集め」だ。

「今だ」と思えるその時まで、目の前のことに集中しよう。

堅実な仕事という先入観で、事務を選び、

与えられた仕事を研究しようと決めた。

大学を卒業しても、仮名さんは私の「やる気スイッチ」だ。

その時々で、気になることや、習得したいことを研究して

誰かと共有する機会があれば、きっと面白い。

そう思って、勉強会の素案をつくって彼女に会いに行くと、

「大学の時、それぞれが好きなことを調べて

刺激しあって沸点が高まっていくのが楽しかった。

あんな感じに、お互いの分野を学びながら、

刺激しあって行けると嬉しい」

そう、応えてくれた。

彼女と話すと、視野が広がるし、背筋が伸びる。

事務仕事だって奥深い。

まだまだ学べる。

まだまだ、成長できる。

意欲を持って働けば、

いろんなところで師匠が見つかる。

知らないことを知れるのは楽しいし、

わからないことを解き明かすのも面白い。

人から「ありがとう」の言葉をもらうと、嬉しくなる。

協力しあって働いていると、色々と話ができるようになる。

相手の人生に触れる、深い話ができた時、

今までに感じたことのない、

何かが満たされる感覚がした。

…もっと、この感覚が欲しい。

地元の組織に正規職員として就職した。

周りは10年以上勤続しているベテランばかり。

職場の近くに、安いアパートを借りて

修行の日々が始まった。

先輩に聞いてもわからないことは、

周りにお伺いをたてながら、実験のつもりで行動する。

仕事帰りや休みの日には、

図書館で借りられるだけ本を借りて

仕事に役立ちそうな情報を集める。

いろんなことを経験したい。

何があっても自分を鍛える良い機会だと思おう。

失敗は、仕事を理解する糸口にする。

嫌なことは、軌道修正のために起きている。

【4.困難のきっかけ】

主戦力の一斉退職と、

システムの一新が重なった職場では、

現場にいる上司や先輩の言葉が二転三転する。

昨日覚えたやり方は、今日はもう使えない。

書き留めたメモも、どれだけあてになるかわからない。

それでも、動かなきゃ現場は回らない。

「わからないからしない」なんて、

悠長なこと言ってられるか。

やったら分かる。やらなきゃ一生、わからない。

覚えることも、作業量も多すぎる。

自分の時間をどれだけ仕事に回しても、足りない。

挫けそうになる時、脳裏に浮かぶのは、

祖母の後ろ姿。

ずっと、自分のことばかりだった彼女は

次第に友人が離れ

薄暗い部屋でひとり、

ぶつぶつと恨み言を吐くようになっていた。

私は違う!

ちゃんとやってる。人の役にも、立っている。

もうあんな情けない思いは御免なんだ。

ここで止まるわけにはいかない。

自分の中から聞こえる悲鳴を、

「甘え」だと切り捨てた。

ある日、上司から働き過ぎを咎められた。

どうやら私は、ここでは浮いているらしい。

職場の機能を何よりも優先させた結果、

私は組織の方針に逆らう働き方をしていた。

ずっと、価値観の違いを感じていた。

ここにいる人たちが良しとする生き方は、

私にはできないし、したくない。

自分がやりやすいように整理した作業工程と、

それをまとめたマニュアルが置き土産だ。

ここにはもう、居たくない。

【5.困難】

殺風景なアパートに帰り、ひとりになると、

色々と考え込んでしまう。

私は何をやっているんだろう。

過去を反芻しては頭を抱える。

やれることはやった。

できなかったことも、やりたくないことも、

全部やった。

でも、誰のためにも、なっていなかった。

結局、これも、私のエゴだったのか。

これじゃあ、あの人と変わらない。

どう足掻いたって、

私は、私の思うようにしか、生きられない。

【6.天国のきっかけ】

毎日書き留めていた仕事のメモを

シュレッダーにかけていると

紙束の山に埋もれていた

ファイルが現れた。

この人生は、創作の糧にする。

だからこれは手放せない。

そう思って、アパートに持ち込んでいた

創作ファイル。

いつの間にか、

部屋の片隅で埃を被っていた。

あれから私、

すっかり違う方に向かって、突き進んでたんだ。

障害は、軌道修正のために起こる。

ならきっと、あの時決めた「今」は、

今だ。

【8.天国】

自分の仕事をつくるために「人生」を棚卸しすると、

私を形作ったのは、

夢や理想だけではなく、

これまでに経験した

自分への失望や、鬱屈と消耗の日々。

転機になった出来事や、

行き先もわからないまま走った社会人生活。

できないことを

できるようになるためにした創意工夫。

そのすべてがあってこそ、

今の自分があるんだと実感できた。

この人生は、

作品の糧なんかじゃもったいない。

この人生を、ひとつの作品にしよう。

【9.成功の連続】

人生は百代の過客にして

行き交う人もまた旅人なり。

という言葉もあるんだから、

「恥は掻き捨て」、

いや、笑い話のネタ集めだ。

思い切って

行きたいところに飛び込もうと決めた。

自分を歪みごと受け入れると、

ものの見方が変わってくる。

衒いなく自分のことを話せる友人が増えたし、

自分が本当にやりたいことを

選べるようになった。

やっと今の自分を、認めることができた。

【10.価値観・ビジョン】

自分にできることを探し続けて、随分経つ。

子どもの頃は身の丈八尺に見えた祖母も、

今ではすっかり小さくなった。

両親は今も、堅実に、忍耐強く、強かに

日々を積み重ねている。

二人に追いつくには、

きっと、まだまだ道のりは遠い。

それでも自分なりにやっていこうと思う。

私にはずっと、負い目があった。

ただ守られるだけで、

何の役にも立てない自分が許せなかった。

無闇に自分を追い立てて、

失敗と模索とを重ねて

気づいたことがある。

人にはそれぞれ仕事がある。

それは、与えられた役割だけにとどまらない。

どういう気持ちでその場に居るかで、

環境は変わる。

「一般的に良しとされる」何かに

寄せようともがくのはもうやめた。

私は命そのままに生きて、

それを自分の役割にする。

この命の活かし方を探究する。

それが、今の私にできることだと思う。

私は、私の片隅を照らす。

これが、だれかの一燈を

輝かせる一助になれば、

これほど嬉しいことはない。

【11.終わりの挨拶】

と、いう経緯で今日に至っております。

今の私は、

「人生の物語」を作ろうとしています。

変わり続ける自分の流れを

記録に残して行く試みとして、

記事を書いたり、動画を創ったりするようになりました。

流れゆくものを記す、で「流記屋」です。

こんなんでも生きとる、ということで

生暖かい目で流し見ていただければと存じます。

ご縁があれば、どこかでお会いしましょう。

2023年3月28日の私より

知る・学ぶ・会いにいく・対話する・実際を観る・体感する すべての経験を買うためのお金がほしい。 私のフィルターを通した世界を表現することで還元します。