記事一覧

『イムジン河』を救ってくれた友

ザ・フォーク・クルセダーズのシングル盤第二弾として準備が進んでいた『イムジン河』が、様々な事情によって発売が突如中止されてしまった。

まだその頃京都の実家住まいだった僕が、そのニュースを知ったのは、母と見ていた当時人気の“11PM”というテレビ番組でのことだった

司会者の大橋巨泉氏が、発売中止のことを告げ、母と僕は顔を見合わせて、大変ことになったねと落胆したのだった。

北朝鮮の新しい民謡の

フィルムに刻まれた思い出

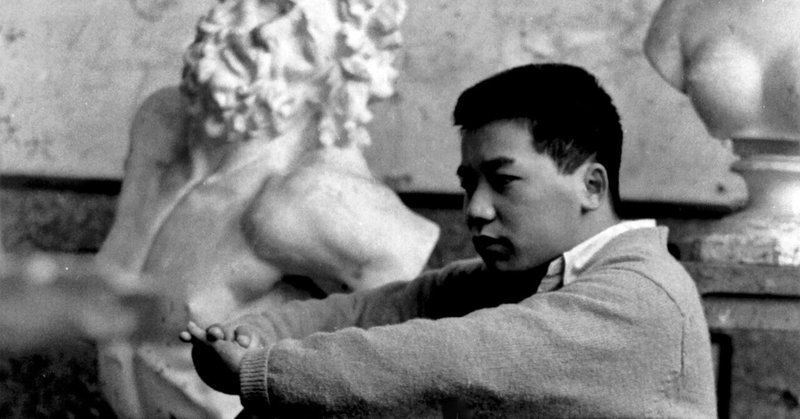

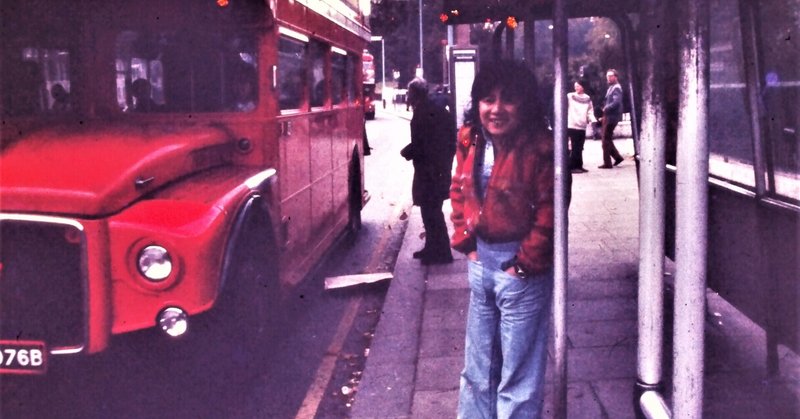

フィルムカメラの時代に撮影したポジ・フィルムや、モノクロームのフィルムがたくさん残っている。

以前にも何本かの重要だと思われるフィルムを、“フィルムスキャナー”という道具を使って、デジタル画像化をしたことがあったが、今回は有り余る時間ができたので、もう一台高性能だと思われるスキャナーを手に入れて、徹底的にフィルム画像をデジタル画像化しようと思いたったのだった。

それもこれも100年に一度という

巴里のあちこちを歩く

パリという町の魅力を、アーネスト・ヘミングウエイは『移動祝祭日』などに鮮やかに描いている。

僕もその町に魅いられ、度々訪れるようになるのだが、ある時様々なスタイルでその町の魅力を知り尽くしたいと思い、ある時は庶民目線のアプローチをし、またある時はちょっと裕福な人というスタイルでも、パリ滞在を楽しもうと試みたのだった。

すると同じ町でありながらも、様々な断面があり、感じることも異なってくるとい

『妖精の詩』のころ。

1973年は僕にとって、楽しく素晴らしい年となった。それはその年の4月10日に発売された、アグネス・チャンの『妖精の詩』がヒットしたからだった。

香港から来日した彼女が、最初にヒットさせたのは安井かずみさん作詞の『ひなげしの花』で、僕は二枚目のシングル盤のための詞を、作曲の加藤和彦君とともに指名されたのだった。

打ち合わせに行くと可憐なアグネスと、きれいな顔立ちのお姉さんのアイリーンがいた。