全失語の右片麻痺歩行困難な症例

以下に記す症例について、見方、知識の使い方、考え方の流れが参考になれば幸いです。

情報)

右片麻痺の高齢の方である。

発症後数年が経っており、維持期である。

意識レベルは清明で認知症はない様子だが、全失語である。

本人の様子から歩行を希望しているように思えるが、現在、平行棒内介助で1・2歩しか行えない。

本人の生きがいを含め、歩行の獲得を目標に、問題点とアプローチ法を考える。

立ち上がりの状態)

立ち上がりは介助である。

動作と歩行の状態)

右下肢を振り出すと、左膝折れを起こす。

この時、右下肢のステッピングで対応する。

その後、車椅子に戻ろうと方向転換で、右前方に倒れそうになる。

歩行転換を開始する。

平行棒を持った手を放した瞬間、体幹の前傾が強まる。

右下肢のステッピングが出現する。

それ以降、体幹の前傾は徐々に強まり、介助量が増えた。

Q)歩行を阻害するものは?

A)麻痺側右下肢の遊脚期が短い。

Q)麻痺側の遊脚が短い原因は?

A)非麻痺側左下肢の支持性が悪い。

Q)支持性が悪いでは、具体的なアプローチができない。

もっと詳しく言うと?

A)左立脚期に膝折れを起して支持できない。

これは左大腿四頭筋の低下から起きている。

Q)評価では?

A)触診で萎縮が確認された。

Q)他には?

A)非麻痺側は問題なし。

体幹の支持性が悪くて歩けない。

Q)体幹の支持性では、何筋にどのようなアプローチをしてよいかわからない。

具体的には?

A)体幹が右傾斜、右側屈、前傾している。

Q)それと歩行が行えないことの結びつきは?

A)その肢位により、重心が支持基底面から外れ、下肢で身体を支えられない。

Q)このような体幹の肢位になっている原因は?

A)体幹の腹部筋の収縮が強い。

Q)根拠は?

A)立ち上がりで右上肢の緊張が高まり、上肢の屈筋協同運動パターンが出現している。

この時、筋連結から腹直筋の緊張が高まり、体幹を屈曲、前傾方向に引っ張っている。

Q)そう考えると、歩行が困難になる方向転換時、体幹の前傾は立ち上がり時より大きいが、上肢の緊張は立ち上がり程ではない。

すると現象と推論が合わないが?

A)上肢の緊張は立ち上がりで強くなるので、立ち上がるために麻痺側の大腿四頭筋の収縮を促した。

体幹の前傾は背筋群の低下で起きている。

Q)アプローチ法を見出すには、より具体的な問題点を出す必要があるが?

A)右前方に倒れかかるので、それを支える左起立筋群が低下している。

Q)そのような考え方もあるが、麻痺側は右である。

それを踏まえると、左よりも右の起立筋の低下が大きいと思うが?

A)右起立筋を避け、左起立筋で支えるが、途中でもたなくなり体幹が傾いた。

Q)評価では?

A)起立筋の左右差を触診で確認すると、右が左より萎縮していた。

Q)麻痺側である右下肢の問題は?

A)倒れかかる時に、右下肢のステッピングが現れた。

この時、ステッピングによる重心対応の支持基底面を確保していた。

また、緊張した尖足や内反は見られなかった。

そこから考えると、麻痺側下肢の分離は高いと考える。

Q)評価では?

A)意思疎通が難しく、ステージを調べることは出来なかった。

Q)アプローチは?

A)右起立筋の収縮を促す。

Q)方法は?

A)意思疎通が難しいので、姿勢反射を利用した。

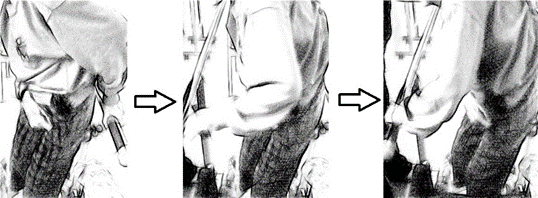

具体的には

座布団を右殿部後方に入れ、左前方に傾くようにした。

そこから左前方への転倒を避けようとする姿勢反射を利用して、右背部筋の活動を促した。

また、筋活動を高めるために、この肢位から身体の左右への揺さぶりを他動的に行った。

Q)左大腿四頭筋の強化は?

A)こちらのジュスチャーによる指示や誘導が難しいため、立ち上がりや歩行で強化していく。

Q)結果は?

A)週2回、15分/回、3ヶ月後

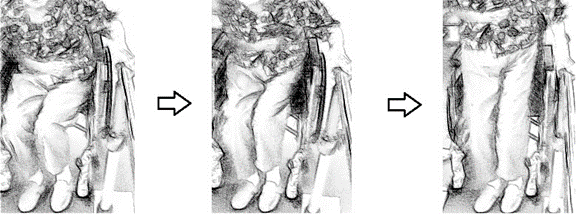

立ち上がりは見守り、歩行は介助レベルである。

以前のような過介助はなくなり、歩行距離が平行棒片道分に延びた。

また、方向転換時の体幹前傾はなくなった。

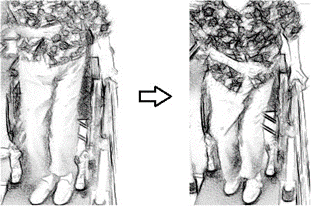

立ち上がり)見守り

歩行)介助レベル

歩けることで以前に比べ症状が穏やかになり、目元がはっきりしてきた。

方向転換)介助レベル

Q)症例は維持期の方で車椅子生活なのに、なぜ、歩行の獲得を考えたのか?

A)ご本人の歩きたいとする希望(推測)と麻痺側下肢の機能が良いことから、可能性があると考えたからである。

もしかすると、ご本人も、感覚的に歩けると感じていたのかもしれない。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?