ゆるい -耳鳥斎を鑑賞する-

江戸時代の大坂に耳鳥斎(にちょうさい・生年不詳~1802か1803)と言う絵師がいた。独特の作風で緊張感のかけらも無く脱力感あふれるタッチで描かれる絵はなんともゆるいのである。

そして現在、国立国会図書館デジタルコレクション、関西大学デジタルアーカイブにて耳鳥齋の作品が公開されており誰でも閲覧が可能な状態である。そこで本稿では耳鳥斎の作品である『絵本水や空』、『大石氏祇園一力康楽之図』、『別世界巻』をオンライン鑑賞していきたい。

なお近年における耳鳥斎研究は中谷伸生氏を中心に行われており、中谷氏の解説を道案内として進めたい。文末に参考文献を記しているがいずれもオンラインで読むことが出来るのでそちらの一読も勧めておきたい。

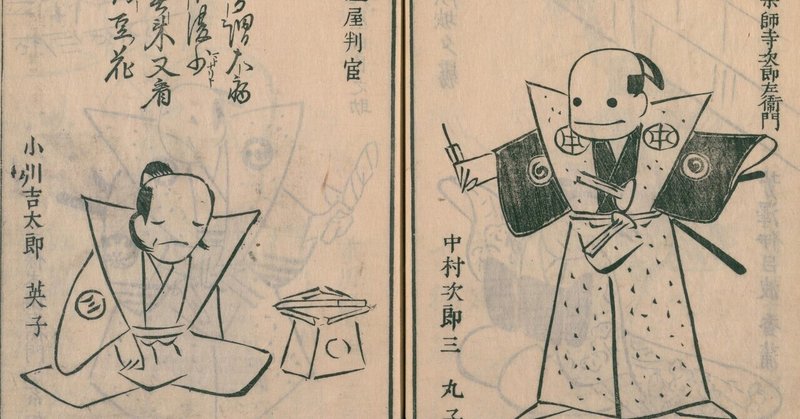

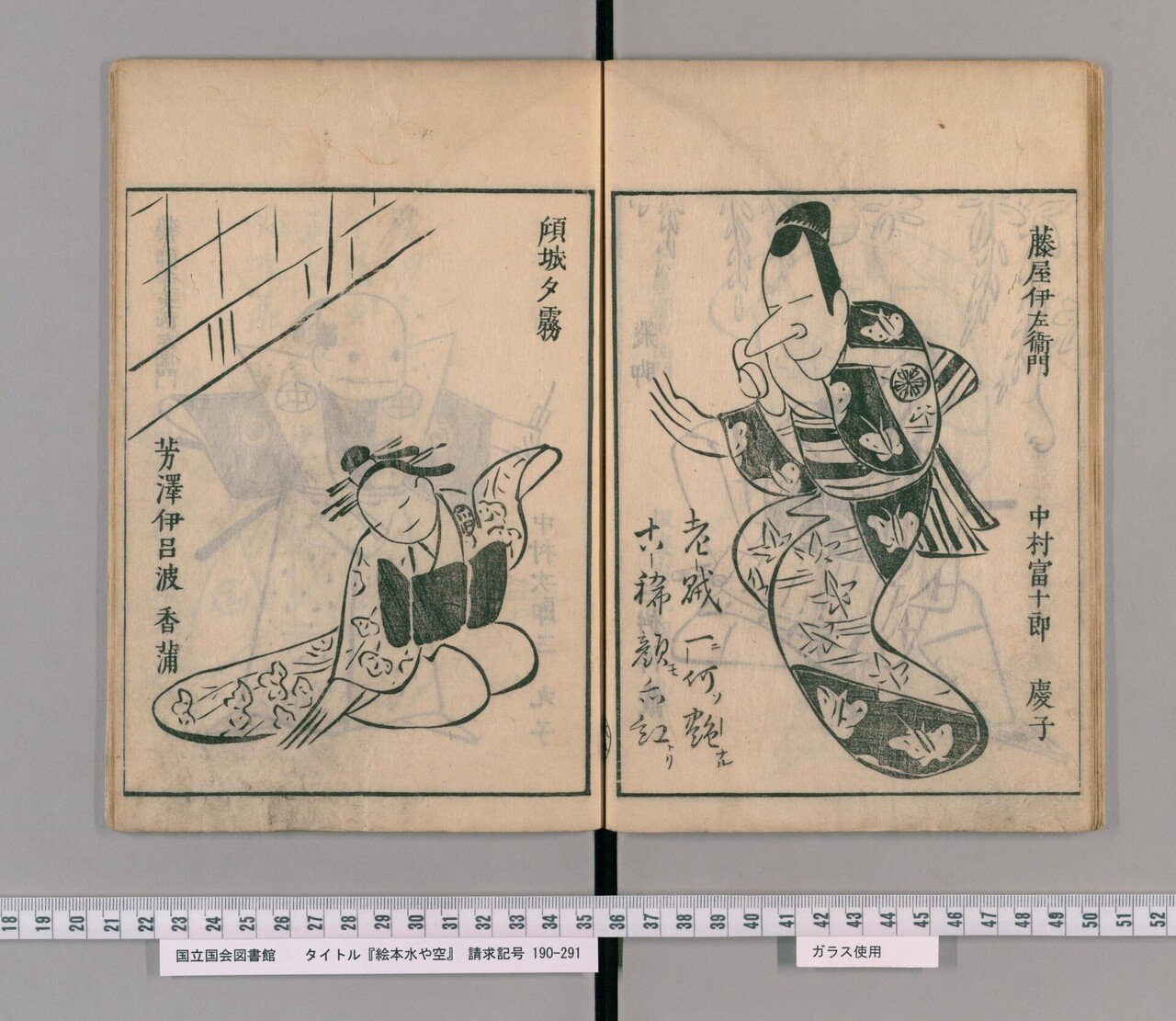

●『絵本水や空』安永九年(1780)

(国立国会図書館デジタルコレクションを使用)

最初に取り上げるのは安永九年(1780)に刊行された『絵本水や空』で、大坂、京都、江戸の歌舞伎役者の姿が描かれている。

大坂角の芝居と京の春狂言、江戸の初春興行に出演した人気役者四十三名の当り役を写しとったニュース性と特報性に価値のある作品であったという。この作品が耳鳥斎の名前を世間に広げる重要な役割を果たしたらしい。

身体の平面的な描写を基本にして、手足の簡潔素朴な形態描写は独特の味わいを示している。

こうした人物描写を単純に稚拙だと考えてはいけないが、確かに「写実的なもの」、「写生的なもの」を熟練の指標と考えるなら未だ描写技術の習得段階といえる。しかし、鼻を省略して目と口のみをほとんど点描によって描く簡潔な顔の表現など、非常に魅力的な形態描写を実現しており、初期の耳鳥斎の魅力が発揮されている

描かれているのは歌舞伎のワンシーンで役名と役者名が記されており、絵によっては賛と呼ばれる説明が書かれているのでそちらもご確認頂きたい。

左)楽屋入 尾上宗九郎 多祐

右)沢村国太郎 其答 傾城名月

左)大内多門之助 嵐三五郎 雷子

右)天川屋義平 三枡大五郎 一光

左)おその 姉川湊 一幸

右)柴崎林左衛門 四岳 三河屋義平二

左)伝八 桐山紋治 鼠顔 お中 嵐三右衛門 巴江

右)三木勝之進 尾上新七 芙雀

左)朝比奈藤兵衛 嵐吉三郎 里環

右)おきし 山科甚吉 棣不

左)浅尾為十郎 奥山 喧嘩屋五郎右衛門

右)団七九郎兵衛 嵐雛助 珉獅

左)一寸徳兵衛 中村十蔵 虎宥

右)嵐文五郎 一先 浮世又平

左)口上 中川正五郎

右)本田内記 中山来助 舎柳

左)唐木政右衛門 中山文七 由男

右)斧九太夫 山村儀右衛門 五登

左)矢間十太郎 嵐新平 朱連

右)藤川八蔵 八甫 玉島幸兵衛

左)日本駄右衛門 中村歌右衛門 歌七

右)二九屋源右衛門 坂東岩五郎 岩子

左)飛脚 三枡伝蔵

右)藤屋伊左衛門 中村富十郎 慶子

左)傾城夕霧 芳沢伊呂波 香蒲

右)薬師寺次郎左衛門 中村次郎三 丸子

左)塩谷判官 小川吉太郎 英子

右)三保木儀左衛門 素桐 大星由良之助

左)蓮生 市川団十郎 三升

右)おたつ 坂東三津五郎 是業

左)蓮性 市川門之助 新車

右)菅丞相 中村仲蔵 秀鶴

左)武部源蔵 市川団蔵 市紅

右)工藤祐経 尾上菊五郎 梅幸

左)市村羽左衛門 家橘 曽我五郎

右)藤弥太 大谷友右衛門 此友

左)静 瀬川菊之丞 路考

右)中島三甫右衛門 天幸 藤原時平

左)梅王丸 尾上松助 三朝

右)一平 大谷廣次 十町

左)伊達与作 沢村宗十郎 訥子

右)滋野井 山下金作 里虹

●『大石氏祇園一力康楽之図』寛政五年(1793)前後か

(関西大学デジタルアーカイブを使用)

主題は『仮名手本忠臣蔵』の七段目にあたる「祇園一力」という場面で、大星由良之助が敵を欺くために一力茶屋でどんちゃん騒ぎをしている場面である。

全体像としてはこのようなもので画面左に釣り竿を持った大星由良之助が描かれ

画面中央下には鯛が配置され

右端に仲居が座り

中央上部に踊る男が描かれる。

男女の着物には薄い藍色と紅色が施され、実に軽妙な人物描写となっている。大星由良之助が釣り竿を持っているのは鯛と関わりがあるとも考えられるが、釣り上げられるのは獲物の魚に見立てた踊る男であろう。

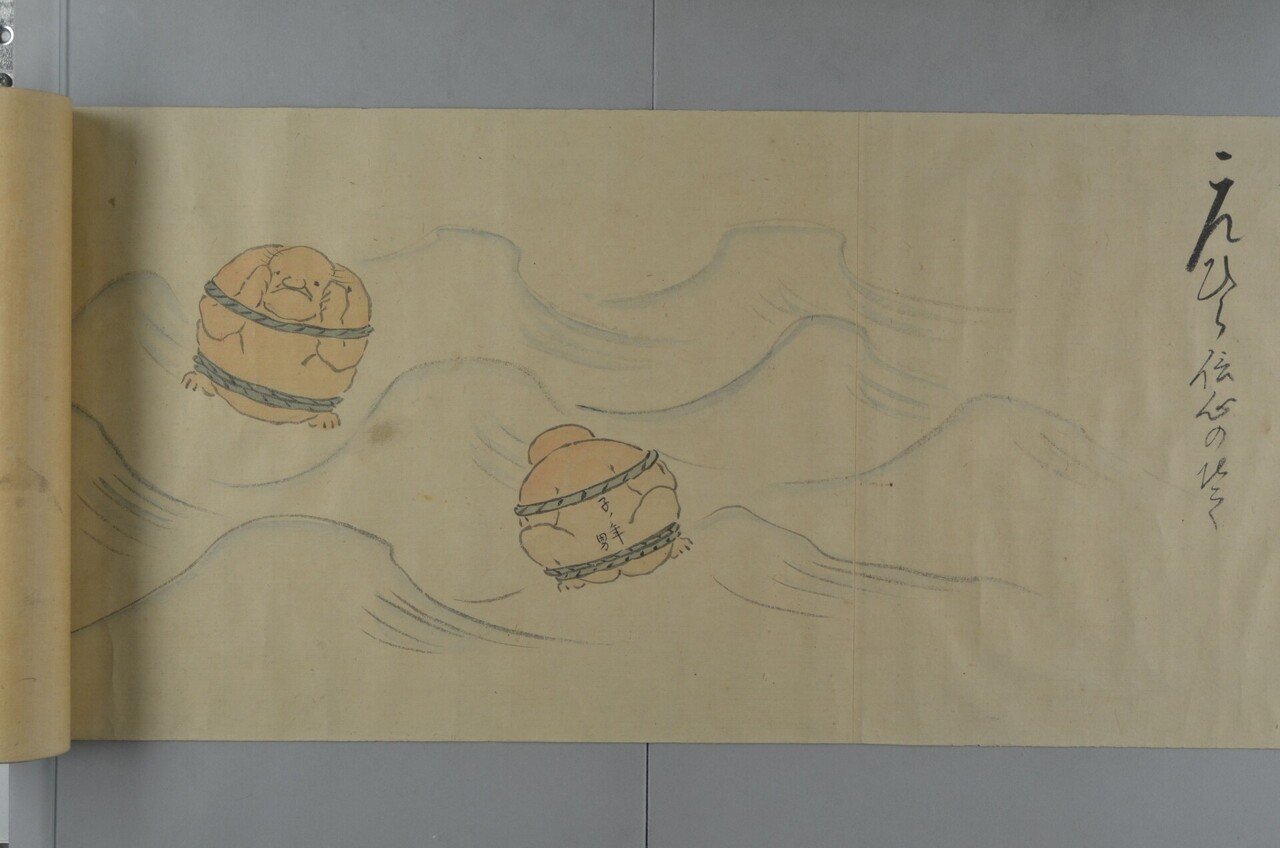

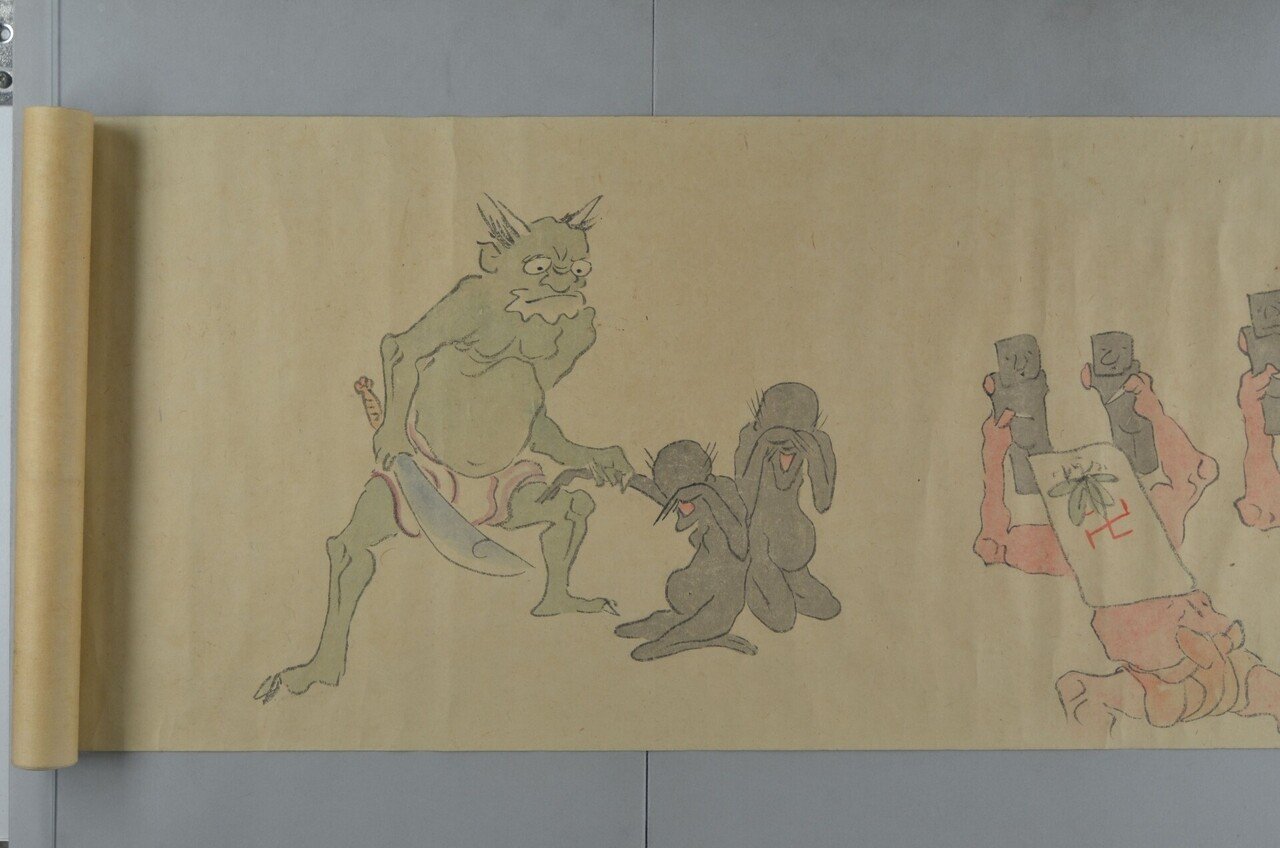

●『別世界巻』制作年不詳

(関西大学デジタルアーカイブを使用)

地獄絵巻ではあるが滑稽と風刺に満ちたもので21の地獄が面白おかしく描写されている。酷い仕打ちを受けているはずが簡略化された顔の描写なので笑っているようにも見え、最早緊張感の欠片もない。

「煙草好の地獄」

「ところてんやのちこく」

「芸子法師のちこく」

「たいこもちの地こく」

「置屋の地獄」

「人形遣いの地こく」

「明神講中の地こく」

「金持頭の地こく」

「かふき役者の地こく」

「こんひら信心の地こく」

「あめやの地獄」

「立花師の地こく」

「鉦講中の地こく」

「錆道具屋の地こく」

「おやまかいの地こく」

「仲居の地こく」

「衆道好の地こく」

「和尚の地こく」

「そば切好の地獄」

「顔見世手打地こく」

「馬士の地こく」

●参考文献

中谷伸生「耳鳥齋の版本挿絵における作風展開」『関西大学東西学術研究所紀要』48巻 関西大学東西学術研究所 2015

山口真有香「耳鳥斎の役者姿絵に関する一考察--『梨園書画』を中心に」『人文論究』57(4) 関西学院大学 2008

中谷伸生「耳鳥齋筆《大石氏祇園一力康楽之図》(関西大学図書館蔵)」『関西大学博物館紀要』16巻 関西大学博物館 2010

中谷伸生「耳鳥齋「別世界観」」『関西大学東西学術研究所紀要』36巻 関西大学東西学術研究所 2003

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?