和歌山県 熊野三山を行く① 大斎原 終わりと始まりの地

本来ならば

橋本市から、国道168号線を

南下して行けば

熊野本宮大社は、近いのですが

6月14、15日の

時折の土砂降りによって

十津川村付近で

土砂崩れが起き、通行止め

早くに

Facebookのお友達さんから

連絡をいただきまして

朝抜きで、早朝

遠回りで

熊野本宮大社へ

行くことにいたしました

これが、まさかの

那智大社で。。。。。

なぜ、「和歌山県は、黄泉の国」なのか

地図の上でも、

和歌山県は、山道の国道や県道が

非常に重要なんです。

しかし、聞くところによりますと、

和歌山県は、がけ崩れ防止工事が、

非常に進まないそうなんです。

それほど、天変地異があれば、がけ崩れを起こし、

通行止めとなるのも、よくあることなのだそうです。

山、また、山の地形。

ですから、

レンタカーを借りるにしましても、

事前に、行く場所まで、通行止めはないか、

よく調べてから出かけることが重要です。

通行止めとなれば、そこには容易には行けない。

まさに、「黄泉の国」です。

和歌山県の高速道は、

奈良県境から、和歌山市内までは

無料で、

大阪からの高速道と交わりますと、有料となります。

阪和道、京奈和道

とにかく

上富田インター下車して

311号線をひたすら走る

なんじゃ?あの御社は!

牛馬童子か

熊野詣では、難儀したことでしょうね

いよいよ、トンネルをくぐれば

168号線!

熊野本宮大社です

橋本市からは、小辺路で行けます

だいぶ、遠回りしました

お初の、熊野本宮大社です!

昨年12月に書きました、今年一年のこと

始まりと終わり

出会いと別れ

まさしく

今年は

和歌山

熊野三山にあり!

だったのだ!

おお!

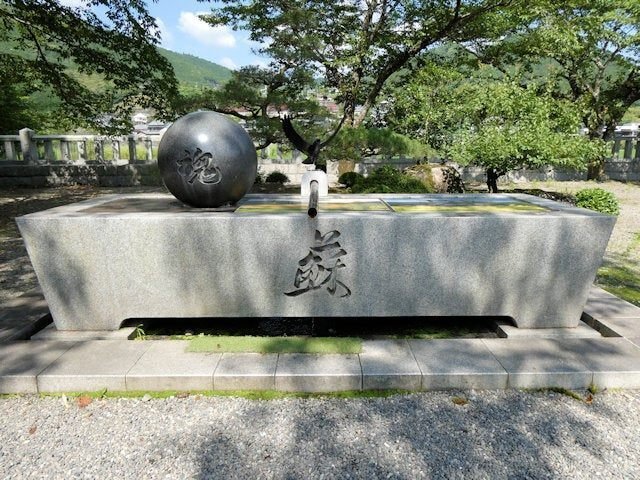

ここが、大斎原!\(^o^)/

あの堤防の向こうは、熊野川

でかい!!\(^o^)/

日本人の精神の蘇り!

日本経済の再生!

環境の大切さの再確認!

国内は基より

世界人類平和!

すごいわ!熊野三山!

魂、蘇!

本宮の主祭神・

家都美御子大神(ケツミミコノオオカミ)は、

古語で「食(衣食住の『食』)」のことを

「ケ」ということから、

「ケ=食」を司る神ではないか

という説が一般的なようです。

人間に自然の恵み

食べ物をもたらしてくれる神様。

また、ケという

生命力を司る神ではないか

という説もあります。

ケのエネルギーが枯渇するのが

「ケガレ」で、

ケのエネルギーを時々充填して

元に戻さなければならないから、

ケの神様のおわす熊野を詣でる。

新たなケを得られることに

熊野詣の意味がありました。

まさによみがえりの地、

熊野にふさわしい神様だと思われます。

家都美御子大神は

その本体が

阿弥陀如来だとされたので

阿弥陀如来との近さを考えると

食べ物の神様より

ケという生命力を司る神様の方が

ふさわしいような気がします。

お時間がありましたら

今年

ぜひとも

和歌山県の熊野三山

お参りされてみてはいかがでしょうか!

(*'∀'人)♥*+

ここから先は、撮影禁止です

かなり、水量が少なく

川水には入れないほど、でした

熊野川も

大雨洪水警報には

暴れ川となりますのでご注意ください

とにかく

東海大震災の来る前に

この地に立ちたかった

これが、わたしの思いでした

大震災が来たら

この景色は、一変するからです

和歌山県は、山並みの地

和歌山県は、黄泉の国

なんです

熊野三山において

カラスは

ミサキ神

(死霊が鎮められたもの。神使)とされており、

八咫烏は

熊野大神(素戔嗚尊)に仕える

存在として信仰されており、

熊野のシンボルともされる

神話において、

八咫烏は

熊野の神の使いとしても活躍する。

孝霊天皇の御代、

山でイノシシを追っていた

「千代包」(ちよかね)という名の猟師が

カラスに導かれて大木をみいだし、

そこにみえた光に矢を向けると、

「私は熊野の神である」

という声が聞こえたため

その神を祀る社を建て、

その宮の別当

(熊野三山の管理職)になったという。

このときが、

熊野の神が

人々の前にはじめて

姿を現した瞬間だと伝えられる

日本神話の「東征」において、

八咫烏は

瀬戸内海から近畿に進もうとした

神武天皇の道案内を務めたとされる。

神武天皇は、当初、

西から大阪に攻め入って敗れたため、

太陽神である天照大神の子孫である

自分たちは西から東へ日に向かうのではなく、

東から西へ日を背にして攻め入るべきだと考えた。

そこで八咫烏の案内により、

紀伊半島を大きく迂回して

現在の新宮付近から攻め入ることにし、

その後、吉野を経て橿原に行き大和朝廷を開いた。

『日本書紀』では

兄磯城・弟磯城兄弟に

それぞれ帰順を求め、

兄には

「聞天壓神至而吾爲慨憤時、

奈何烏鳥若此惡鳴耶。」

と言われ

弓矢で追い返されてしまうが、

弟はこれに恐れて

「臣聞天壓神至、旦夕畏懼。

善乎烏、汝鳴之若此者歟。」

と言い、

葉盤八枚に

食べ物を盛って烏に献上した。

それで烏は神武天皇のもとへ戻り、

兄磯城に反抗の心がある旨を

報告したと伝えている

↓

葉盤八枚 とは

外八葉・内八葉

高野山の周囲の山々である外輪山を、

古来より「外八葉」と呼んでいます。

八葉とは

蓮華の花びらを象徴して

こう呼んでいます。

また内輪山を内八葉と呼び、

外八葉と合わせて16葉の山々を

金剛界曼荼羅の十六大菩薩に相当させ、

蓮の花を象徴する

曼荼羅の中心に高野山があると説いています。

この外八葉とは一説に、

金剛峯・小塔峯・山王峯・遍照峯・

転軸山・楊柳山・摩尼山・姑射山

であるとされ、

内八葉は、

壇上伽藍を取り囲むように

剣崎峯・南虎峯・宝珠峯・薬師山・

山王峯・神応岳・小塔峯・勝蓮花峯

となっています(高野春秋)。

さあ、熊野本宮大社へ行きましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?