七夕の夜は、堀越神社と安倍晴明神社 四天王寺庚申堂(6月19日)

四天王寺の庚申堂は諸国庚申の本寺とされ、

60日に一度、年に6度の庚申の日には、

庚申堂に参拝し息災を願う『庚申まいり』

(大阪市の無形民俗文化財)が行なわれています。

本尊は青面金剛童子で秘仏。

寺伝によれば、大宝元年(701年)正月七日庚申の日、

豪範僧都(ごうはんそうず)が

疫病に苦しむ多くの人々を救わんと

一心に天に祈ったところ、

帝釈天のお使いとして童子が出現し、

除災無病の霊験を示されたとのこと。

豊臣秀頼再建という往時の建物は

大阪大空襲によって焼失。

現在の庚申堂は

大阪万博

(日本万国博覧会/昭和45年)の際に

全日本仏教会が

休憩所として建造した「法輪閣」。

閉会後に寄贈されたもの。

60日に一度の庚申の日には

参詣者で賑わいますが、

とくに初庚申は盛大。

初庚申の前日(宵庚申)は、

「大般若経転読会」

(大般若経600巻を転読する儀式)が、

本庚申の日には、

「柴燈大護摩供」が行なわれています。

庚申の縁日には庚申堂境内、

三猿堂前で「お猿御加持所」が設置され、

「病に勝る」「魔も去る」という

三猿堂の加持を受ければ、

痛い所もたちまちに治る

とされています。

(ニッポン旅マガジンより)

早朝、参りました

わたしの地域に、庚申塔があります

ご近所のおばちゃんが

毎日のように

お掃除をしていましたが

ある日、突然

当時の町内会長と、地主が

ほかの地区のお寺の境内に

勝手に移設してしまいました

もちろん、その町内会長と

地主さんは

1年もせず、病気で他界

地主さんの奥様は

80過ぎまで

下半身不随となり

亡くなりました

そのおばちゃんも

若い時から

大変な苦労の日々でした

それを思い出して

庚申堂でお話しましたら

御札を買われて

お店に置きなさいと教えていただき

おばちゃんは

お店に置いてくださいました

すると

意地悪していた人たちは

半年のうちに消え失せ

どんどん

運気が前向きになってきたのです

ありがたいことです

今回も、コロナ禍

3年間、参拝が叶わなかったので

御札と、

庚申さまのお経本を購入いたしました

崇峻天皇

小手姫皇后

蜂子皇子

錦代皇女

ここも毎回、参拝しています

蜂子皇子は

出羽三山の開祖ですから

とても、街中とは思えないほど、

静かな場所です

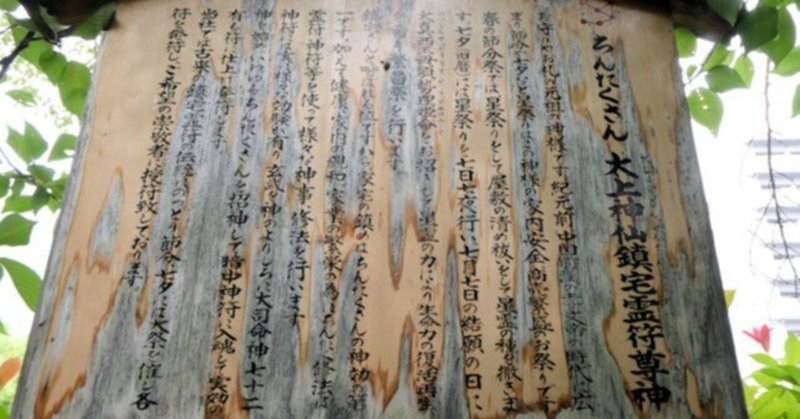

七夕といえば

ちんたくさん、でしょ!

今日は、護符を授与されたことでしょう

ちんたくさんの裏の、黒龍社

あっ!

ちんさくたんの隣の

白龍社を撮り忘れた

10月、また、参拝に来ます

阪堺電車で

安倍晴明神社などに行きます!

でかっ!

天下茶屋駅下車して

安倍晴明神社

大阪の安倍晴明神社は

阿倍王子神社の境外社なんです

社伝「晴明宮御社伝書」によると、

祭神の安倍晴明は

944年(天慶7年)に

この地で生まれたと伝えられており、

創建は寛弘4年(1007年)で、

花山法皇の命によるとされる。

大阪に来れば

必ず、参拝します

阿倍王子神社の宮司である

長谷川靖高は、

「晴明宮御社伝書」は

保田家で創作された偽書であり、

「泉州信田白狐伝」を参考に

作成されたものだと指摘している。

また、

阿倍野元町の保田家の分家の系図では、

保田家は

紀州有田郡保田荘の土豪が

出自となっており

安倍氏との繋がりは無く、

本家社家の系図は

偽作が疑われている。

江戸時代、

安倍晴明神社は

安倍野村の庄屋保田氏が

個人で所持した神社であり、

実質、保田氏が

江戸時代の葛の葉伝説が広まった頃に

創った神社と考えられる。

御本殿裏手が、なぜかホッとする

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?