【宮城】ひと呼吸寺社参拝日記 横山不動尊 青龍権現の池

このコロナ禍で、なかなか、

遅々として進まない、ルーツ調査。

現地再開ができるまでの間、

時折、参拝しました寺社をご紹介します。

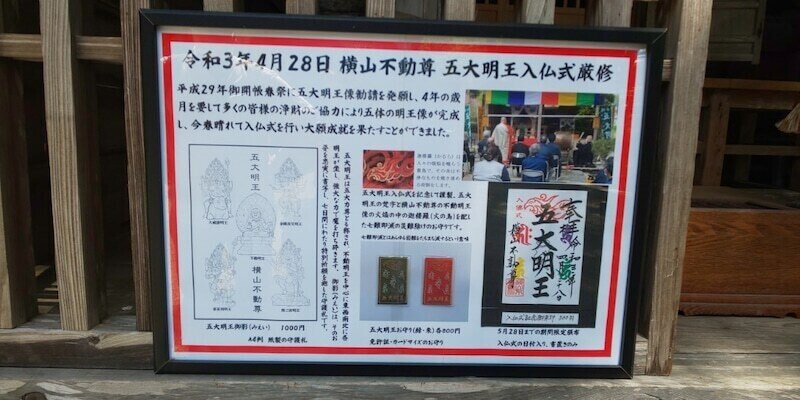

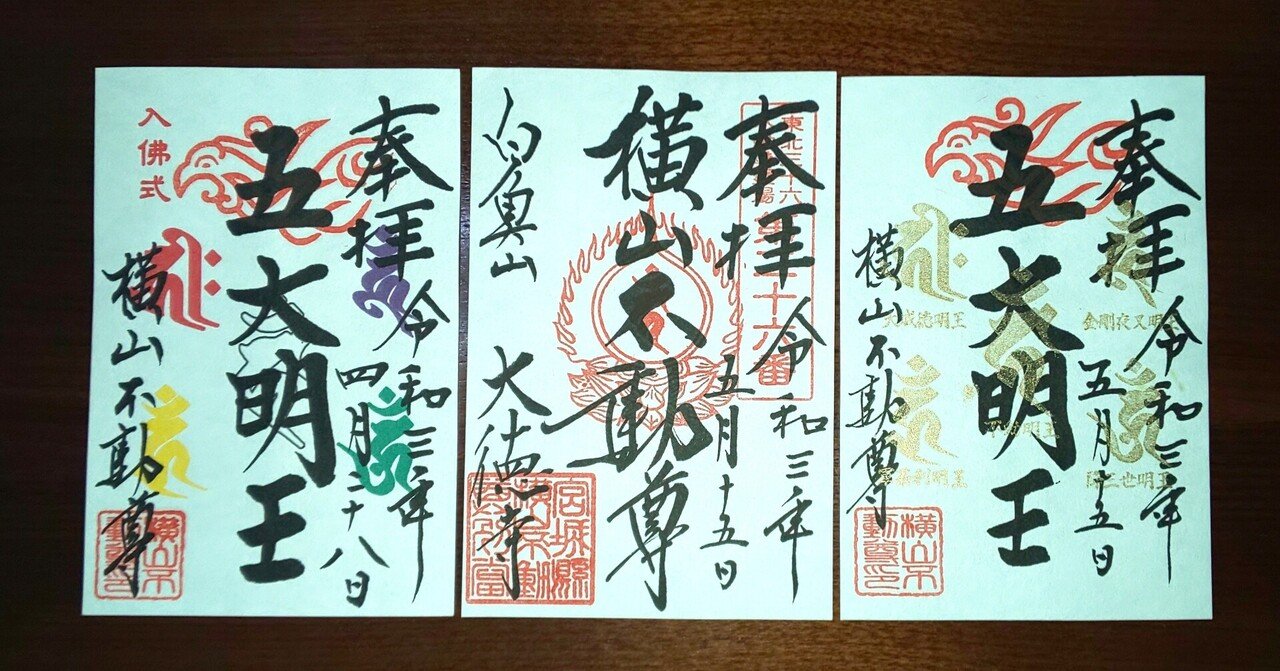

横山不動尊

宮城県登米市津山町

今回は、三陸道 多賀城インターを

使用しました。

桃生津山インター下車。気仙沼方面へ。

桃生郡あたりに来ますと、左手に、

宮城、秋田、岩手にまたがる、栗駒山

やはり、伊達家四代、綱村公の

息がかかった寺院です。

綱村公は、信仰心の、特に篤い殿様でした。

陸奥国一之宮 鹽竈(しおがま)神社なども、

そうです。

とにかく、この横山不動尊が大好きで、

年に何度か、参拝いたします。

仁王門には金剛力士(仁王)像、

楼上に十六羅漢像が安置されており

扁額の「白魚山」の揮毫は

幕末の三舟の一人として知られる

山岡鉄舟によるものです。

裏山は、以前は、中の森山と

言っていたそうですが、

現在は、白魚山と呼んでいるそうです。

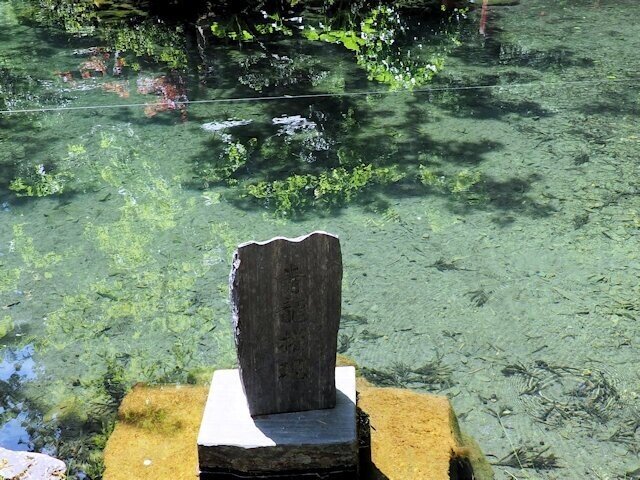

青龍権現の池 国指定

すべて白魚山の湧水によるものです。

素晴らしく澄んでいますね~

薬師堂

2020年の冬、国の事業により、

初めて池底、小川を清掃いたしました。

枯葉も堆積していましたが、

ほんとうに澄んで、きれいになりました。

ウグイ 国天然記念物

境内の池は、約400年前に造成された。

東西30m、南北15m、

周囲80m程の楕円形で、

水深1~1.5m位で底は砂泥質である。

湧水なので四季を通じて

水温に変化が少なく、

多数のウグイ(コイ科)が生息している。

これは不動尊の使いとされ、

参詣者から餌を与えられ愛護されてきた。

1935年(昭和10年)8月27日、

国の天然記念物に指定された。

池に続く久保川・中川・寺川流域も

指定地域になっている。

産卵期には雄の腹部が赤くなるので

アカハラと呼ばれており、

繁殖期にこれらの川に出て産卵する。

と、あります。

産卵期に、完全にいなくなるのではなく、

小さなものは、

池や小川を行き来しているそうです。

国天然記念物ですので、

勝手に、餌はあげないでください。

ずっと見ていても、飽きません!

こころも洗われます。

伝承によれば、

当寺は1156年(保元元年)

百済から流れついた仏像を祀って

建てられた小堂(現・奥之院)が

始まりで、

開基は橘知禅と伝えられている。

不動堂は津山杉がうっそうと茂る

山麓に建つ。

本尊は空海(弘法大師)の作の

伝承をもつ純金製、

高さ5cmほどの不動明王像で、

木造の不動明王像の胎内に安置されている。

この本尊は12年に一度、酉年に開帳される。

旧不動堂は

大正15年(1927年)に焼失、

現在の堂宇は

昭和3年(1928年)5月7日に

完成し現在に至っている。

建築流儀は本林流宝塔造りと称される。

気仙大工の名工花輪喜久蔵の作であり、

彫刻は石井寅正の作である。

本尊は空海(弘法大師)の作の

伝承をもつ純金製、

高さ5cmほどの不動明王像で、

木造の不動明王像の胎内に

安置されていますが、

白魚山に向いております。

御開帳時、拝観させていただきました。

砂泥岩で、非常にもろく、

強風でバラバラと落ちてくることも

ありますので、ご注意ください。

基座166.7cm、354.5cm、

地上総高536.4cm、墓高さ195.4cm。

屋根を別々に鋳造し組合わせたもので、

塔身は中空。

青銅五重塔でこの様に大きいものは珍しい。

墓碑は頂上に偏平な宝珠をのせ、

正面は地蔵を浮彫にしている。

鋳造は仙台の高田定四郎慈延、

早山八郎一次が担当している。

1765年(明和2年)の作とされる。

1957年1月16日、

宮城県の有形文化財に指定された。

と、あります。

右側に、奥の院までの

山道の入り口があります。

全長 4キロ。

途中に、御神木があります。

10月中旬、みんなで奥の院まで歩く

神事がございます。

一応、山に分け入る時は、

クマよけ鈴は、必ずお持ちくださいませ。

忘れてしまったときは、

時々、柏手を強く打ってください。

音を鳴らすことが大事です。

稲荷堂 ダキニ天さま。

陰陽の樹 下に、逆ハート

薬師堂

弁財天堂

龍神雲と、龍神さまの通り道

また、来ようっと!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?