名建築の横顔~人と建築と~「駿府の教会」編

聖書の言葉に集中するための「完璧な空間」

※初出「建設の匠(現・建設HR)」より転載

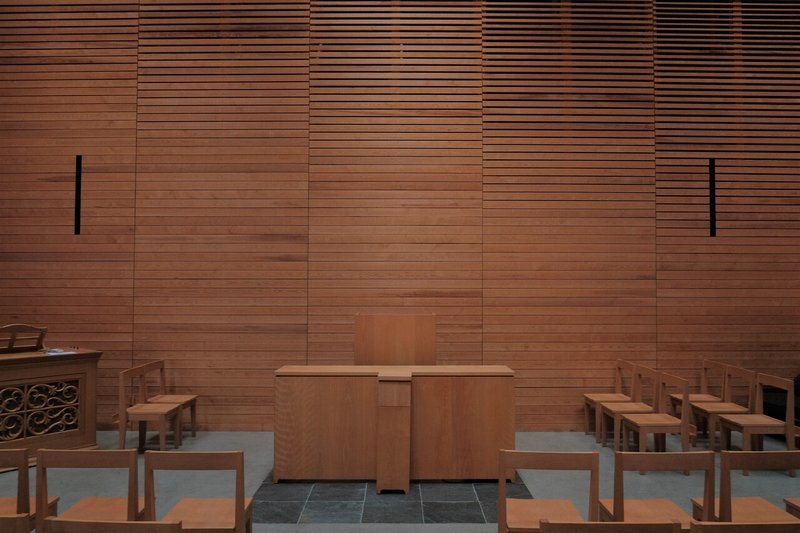

天井から降り注ぐ幻想的な光。

余計な要素が排除され禁欲的でありながらも、木の温かみのある空間。

壁面と天井に並べられた木材の密度を調整することによってのみ、光をコントロールし、季節や時間帯によって多様な表情が生み出されている。

西沢大良氏設計の「駿府の教会」といえば、現代の教会建築の名作として、竣工後11年(2019年当時)が経ったいまでもファンの多い建築だ。

「この教会堂はプロテスタントの中でも、特に聖書の言葉に集中することに重きが置かれ、そのために余計な要素は極力排除しデザインされています。」

駿府の教会が建って8年目、2代目の牧師として着任した中村さんは、祈りのための空間としてこの礼拝堂を「完璧」と表現する。

装飾的な要素も多いカトリックの教会とは異なり、一切の装飾がない上、目に映る素材は木材に統一され、礼拝中は気の散る余地もないことが予想される。

「音響にはかなり気を遣っていただいたのだなと感じます。ご高齢の信徒の方も多いため、マイクを使用していますが、子どもたちを対象とした礼拝の際はマイクなしでも十分に声が通ります。」

光と音の完璧なコントロールが生み出した空間によって、礼拝中は聖なるものに包まれる感覚になるという。

「空から降り注ぐ光の表情は世界中でもここでしか感じられない魅力でしょう。」

この空間をひと目体験したいと、訪れる建築関係者は後を絶たない。

壮麗壮大な建築によって人びとを感動させ、求心力の源としてきた教会建築において、これまでとはまったく異なるアプローチで神聖な空間を実現した類稀な作品だ。

自らもキリスト教徒である西沢氏の造詣の深さは、祭壇のデザインにも現れている。

祭壇に段差を付けず床をすべて同じ高さで統一することで、信徒が聖なるものに対して「向かい合う」ことを避け、牧師と信徒がともに聖書の言葉に集中する一体感が演出されている。

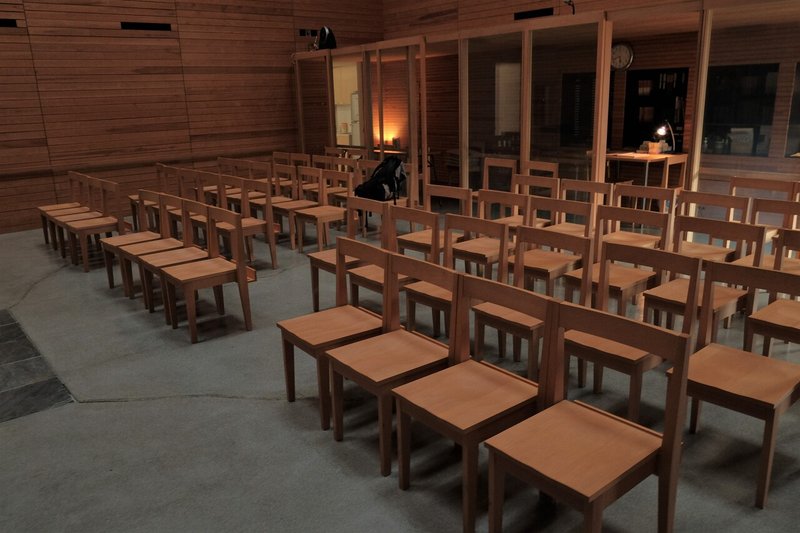

一般的には長椅子や固定椅子が使われることの多い参列席が、一つ一つ自由に動かせる点も気に入っているそうだ。

小さな空間ながら、時と場合に応じたフレキシブルな使い方ができる。

パイプオルガンのコンサートや、結婚式や葬式といった教会に欠かせない行事も、時と場合に応じて椅子の配置を工夫することで対応できている。

小さなスペースで最大限の活動が可能になるデザインが実現されている。

一見すると宗教色を感じない礼拝堂は、信徒ではない人が教会へ訪れる際の心理的ハードルを抑える効果もありそうだ。

エントランス方向を見る。トップライトからの光が美しい陰影をつくり出している。

祭壇正面。余計な要素が排除され、美しい均衡が生まれている。

素晴らしい環境に恵まれた牧師の想い

ただ、続く中村さんの言葉に、筆者は教会建築に対する認識を改めることとなった。

「教会堂ができたら教会が建つわけではありません。教会にとって本当に大切なことは、そこを媒介として神様の言葉に触れ、神様の愛に触れる人が増えるように活動していくことです。」

教会建設にあたっては、以前の敷地からの移転先を探すところからはじまり、著名な建築家である西沢氏との教会堂設計、そして不足資金の工面のための活動など、多くの課題を乗り越えていった経緯がある。

結果的に各方面から注目を集める優れた会堂ができ、建築的に高く評価されるだけでなく、信徒の方々もこの教会に愛をもって通われている。

「新しい人が来ないことが悩みという教会が多い中、ここは非常に恵まれています。多くの方の尽力によってできたこの教会に、私は後から赴任した立場。これだけ素晴らしい、伝道活動の拠点をどう生かしていくかが私に与えられた課題だと思っています。」

現代建築は教会建築の歴史を前提にしている。

西洋建築の様式の発展は、その時代の教会建築の発展ともにある。

そのため、建築に携わる者にとって教会建築は特別なもので、ゴシックの大聖堂をはじめ町の中心を成す壮麗な建築、というイメージが強いのではないだろうか。

信仰心を喚起する装置が教会で、そのために各時代の建築家が尽力してきた、という先入観があった。

しかし「元々イスラエルの民は聖堂をもたず、ようやく建てた聖堂も破壊され世界中に離散した歴史をもっています。その後も迫害を受け、共同墓地であるカタコンベで礼拝を行うなど、必ずしも恵まれた礼拝空間でなくとも信仰をつなげてきたのがキリスト教なのです。」

現在も一般的な住宅の一室を使って礼拝を行っている教会も多い。

最高の環境に恵まれた駿府教会が果たすべき役割は、完成された作品として状態を維持していくことだけではないようだ。

いまも継続している建築家との協働

使いながら、中村さんが改善すべきと感じた点は、いまも西沢事務所に相談しながら対策を検討している。

そのひとつが、エントランス周りの照明計画について。

「来訪者をどのように出迎えるかは、非常に重要と考えています。エントランスホールの照度を抑えている分、受付側から見ると逆光になってしまってどなたがいらっしゃったのか判別しづらい時がある。そこは改善したいと思っています。」

また夜間、外を通りかかった人に、教会と認識してもらう工夫を考えている。

昨年から外壁をライトアップし、夜もこの場所に教会があることを認識してもらえるようにした。

外観の印象を大きく変える変更だが、事務所も難色を示すことなく対応してくれている。

効果も実感しており、電車の車窓から見て気づいた人が、日中に来てくれることもあるそうだ。

さらに夜間の誘引を目的として、エントランスにスポットライトを設けて明るさを演出することも相談している。

「設計当時は気づかなくても、実際に使う中で見えてくることもあります。これだけ完璧な教会堂に手を加えることはしたくないですが、建築を改変せずとも使い方を工夫することで改善できることはしていきたい。」

中村さんが積極的に改善を考える背景には、東日本大震災にまつわるある想いがある。

「私のかつての同僚が、震災の時石巻に赴任していました。津波によって瓦礫の山と化した中に教会堂が壊れずに建っていたことが、住民の方々にとって大きな支えになったそうです。普段礼拝に来ない方でも、あの場所に教会があると認識できていることが時に大きな救いになるんです。」

日中の外観も、慎ましく十字架が掲げられてはいるものの一見すると教会とはわかりづらい。

しかしエントランスに看板を設置し礼拝の案内を出したり、入り口を開放している時間帯は小さな貼り紙を出すことで、ふらっと立ち寄ってくれる方が増えたそうだ。

「ある時期ある時間帯にある角度から見ると、黒い外壁に十字架だけが光り輝いて見えることがあるんです。その瞬間に出会えたときは感動しましたね。」

竣工当時、西沢氏がこのさりげない十字架のデザインに込めた意図として語っていたエピソードを、中村さんの口からこの教会の魅力のひとつとして聞いた時、まったくの部外者ながら嬉しくなってしまった。

外観は内部とはまた異なる方法で光による表情をつくり出している。

夜間外観。片側側面をライトアップするようになって、中を覗いていく人が増えたという。

与えられた建築を、工夫して使う

会堂内部については、ほぼ竣工当時のまま使われている。

細かいが興味深いのが、椅子の配置を微妙に変えている点だ。

「少しでも多くの方に座っていただけるように」とふたつの工夫を施している。

ひとつ目が、1列に12個ある椅子を、個数を変えずに配列を変更した点。

当時は4つずつ3つのまとまりで置かれており、エントランスホールの建具のラインと揃うように配置されていた。

細部まで徹底的にこだわり抜いた、西沢氏の気迫を感じるデザインだ。

しかし隣同士の椅子をぴったり付けた状態は窮屈で、皆隣には座らず椅子ひとつ分の間隔を空けて座っていたという。

「シンメトリーな美しさは保ったまま、より多くの人が座れるように、中央を空けて両側に6つずつの椅子を配置する現在の置き方に変更しました。」

デザインに敬意を払いつつ、実用上の課題もクリアした、中村さんのファインプレーだ。

もうひとつ、椅子の配列も一列増やしている。

その分のスペースを補うために祭壇を椅子一列分、壁際に寄せた。

「全体のバランスから言えば当初の置き方が良いのかもしれませんが、少しでも座れる人数を増やしたいと思い、変更を加えました。」

1列目だけを竣工当時の位置に設置した状態。整然として美しいが、隣との間隔は狭い。

「この教会を通じてかけがえのない出合いがたくさんありました。このような素晴らしい教会を設計してくださった西沢さんには感謝しかない。与えられた条件のもと、一人でも多くの方に来ていただいて、聖書の言葉に触れるきっかけになるのであれば、そのためにどんなことでもしようと思っています。」

「ここに来るまで、こんなに建築について考えることはなかった」という。

西沢氏にとっても、これまでの教会建築の常識を越えたものをつくる挑戦だったことだろう。

そのような建築に敬意をもって向き合う人がいることで、建築がそれを利用する人びとにとっての財産となっていくのだと思う。

もしも中村さんのような方が将来教会の設計を発注する立場になるようなことがあれば、設計者が気づくことのできないさまざまな知見を与えてくれることだろう。

建築家の挑戦がそれに関わる人を育て、未来につないでいく、そんな循環が生まれる社会になると良いなと思わせてくれる取材となった。

最後に、夜間照明を付けた礼拝堂で、オルガンを弾いてくださった。

昼間とはまた異なる表情を見せる空間を満たす響きは、期待を十分に上回る感動的な音色だった。

「礼拝の時間に最大の魅力を発揮するように設計された教会ですから、建築を目的に見に来られる方も、礼拝の時間に合わせて来られるのが一番良いはずです。」

建築家の意図したデザインが、実際の利用場面でどのような効果を発揮しているのかを目の当たりにすること。

造形上の工夫にのみ目を向けるのではなく、建築がどのような場として活用され、その場所で育まれているものに触れること。

表面的な観察で満足せず、より建築を深く知ろうとする姿勢が、建築の新たな魅力に気づかせてくれるのだと思う。

筆者はこの教会建築を通じてキリスト教の歴史や、日本における伝道活動にも興味が湧いた。

優れた建築は、その背景を知りたいという好奇心を広げてくれる力をもっているのだ。

もしも今後赴任先が変わることがあれば、引き継ぎの牧師には「信徒以外の方が建築を目的に来たとしても、なるべく自由に見てもらえる環境を維持してほしい、と伝えたいですね。」

という中村さん。

駿府教会の信徒にとってだけでなく、静岡の宝となる建築に、育っていってほしい。

次に来る時は礼拝に合わせて来ることを胸に誓い、教会を後にした。

照明が点灯した状態の礼拝堂。昼間とは異なる神々しさがある。

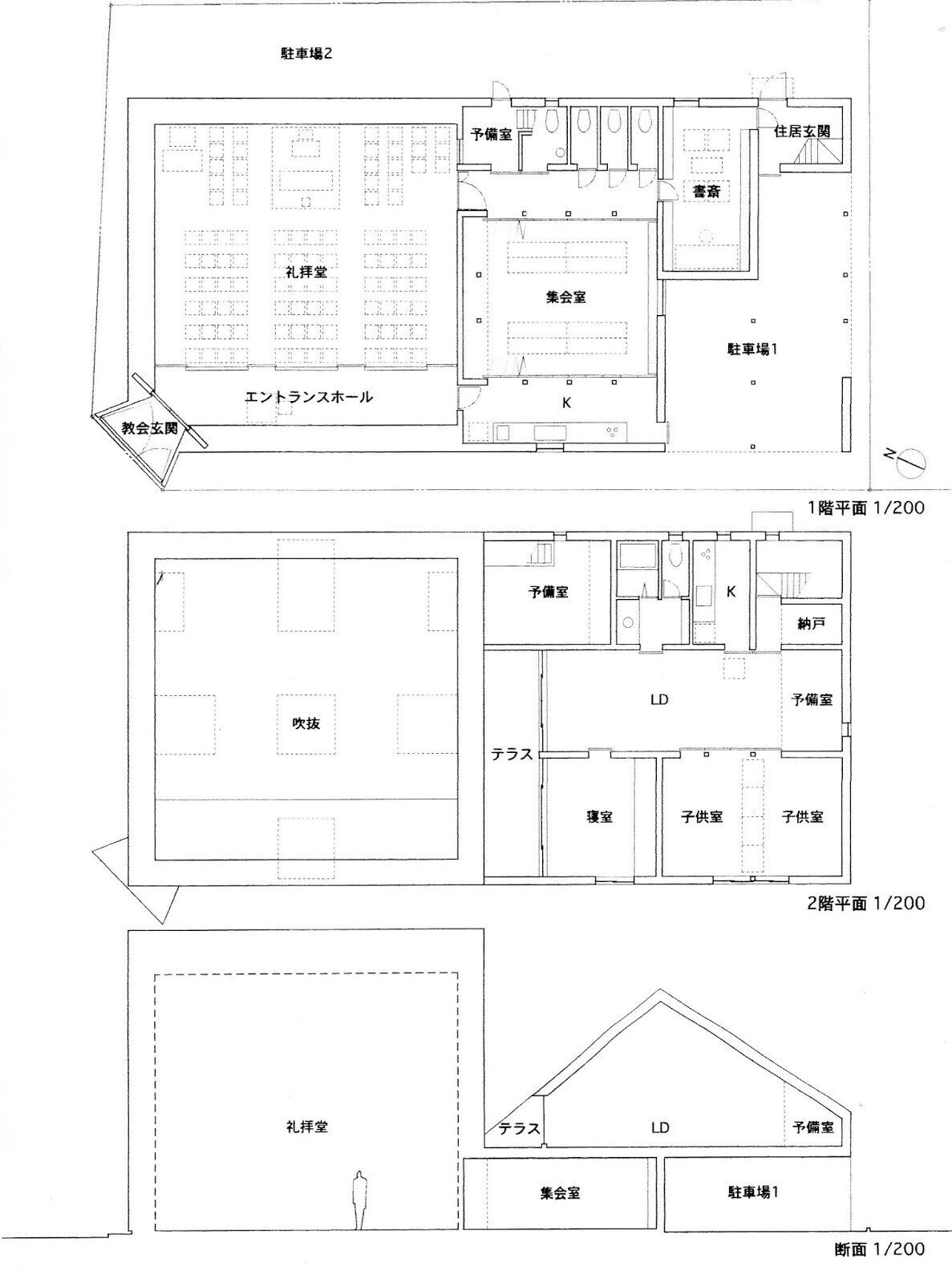

教会堂平・断面図

最後まで読んでいただきありがとうございます。サポートは取材費用に使わせていただきます。