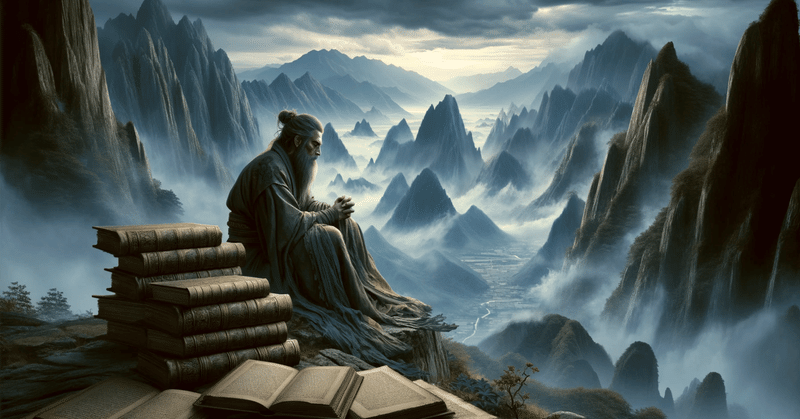

温厲威恭...「おだやかでいて厳しく、おごそかであっても猛々しいところはなく...」

子、温(おん)にして厲(はげ)し。威にして猛(たけ)からず。恭にして安し。

(述而第七、仮名論語九七頁)

先師は、おだやかでいて厳しく、おごそかであっても猛々しいところはなく、うやうやしくて、しかも安らかな方であった。

待ち遠しい春の到来である。

何となく嬉しくなる。目をつむる。

雪が解け水温(ぬる)み、流氷は去る。

大地の黒、草木の緑とオホーツクの青が蘇る。

幼い頃のそんな春が一番嬉しかった。

入学や入社時分には多少の不安をおぼえた年もあったが、

総じて春は嬉しい。

孔子の人柄を弟子たちは「温(おん)にして厲(はげ)し(おだやかであるが、厳しい先生であった)」(述而篇)と言う。

文学に通じた弟子である子夏もまた、先生と君子の姿を重ねて

「遠くから仰ぎ見るとおごそかであるが、近づいて見ると温かみがある。ところがその言葉を聞くと、犯し難い厳しさを感じる」(子張篇)と表現する。

『論語』に記された孔子の厳しさは、受講中に昼寝をしてしまった弟子、宰我を、どうしようもない「朽木(きゅうぼく)糞牆(ふんしょう)」(公冶長篇)と叱責した。

力不足で先生について行けないと弱音を吐く弟子、冉求には、「とことんやって中途で倒れるならまだしも、やりもしないであきらめるとは。今汝(なんじ)は画(かぎ)れり」(雍也篇)と、真に厳しい。

ひけらかす弟子、子貢に「詩経三百篇全て暗唱できても、外交の場で活かせず自分の責務も果たせないようでは何の役に立とうか」(子路篇)とにべもない。

また武闘派舎弟のような子路に対しては、全軍を率いる場面でも「暴虎(ぼうこ)馮河(ひょうが)、死ぬことを何とも思わない者と私は共にしない」(述而篇)と容易に認めない。

然しながら、何よりも自分に対して厳しいのが孔子である。

「私が道から外れたならば、天は私を許しておかないだろう」(雍也篇)

「徳が身につかないこと、学を究められないこと、正しい道を聞いても行うことができないこと、悪い行いをあらためることができないこと、この四つをつねに憂うる」(述而篇)

と、己を律して、「学んでも学んでも、つねに及ばない気持ちでいるが、なおその気持ちを失いはしないかといつも恐れる」(泰伯篇)と刻苦勉励する。

正に慎独である。

孔子の温慈(おんじ)も格別である。

不治の病に罹った冉伯牛の手を窓からとり、

「天命であろうか、このような立派な人がこのような病魔に罹るとは」(雍也篇)と、心底から嘆きを発する。

また杳(よう)として行方知れずになった弟子、顔回が、やっと孔子一行に追い着いた際には「お前が死んでしまったかと思った」(先進篇)と喜びを顕にする。

温克(おんこく)の孔子である。

「春風を以て人に接し、秋霜を以て自ら粛(つつし)む」

そうありたいと願いつつ最早この歳、勉励には遅きに失した。

いや、「春と聞かねば知らでありしを 聞けば急かるる 胸の思いを」(『早春賦』作詞:吉丸一昌)と唱歌にある。

春に胸はずむうちはまだ自らを画(かぎ)るまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?