優雅な読書が最高の復讐である/さよならイヴ・バビッツ

12月17日、作家のイヴ・バビッツがハンチントン病の合併症によって78歳で亡くなった。

編集長から許可をもらって、CDジャーナルの2020年秋号に私が書いた彼女についての記事をここに再録する。

どこにも出かけられなかった今年の春はイヴ・バビッツの「Eve’s Hollywood(イヴのハリウッド)」(1974)を読んで過ごし、やはりどこにも行けなかった夏はイヴ・バビッツの「I used to be charming(かつて私は魅力的だった)」(2019)を読んで過ごした。彼女の本と出合ったのは二年前。ロサンゼルスに行く前にこの街のことを少し予習したいと思って、彼女の私小説集「Slow days, Fast Company(気怠い日々、乱れた関係)」(1977)を手に取ったのがきっかけだった。サブタイトルは「世界、肉体、そしてL.A.」。ロゼワインの色に染まるスモッグ越しのロサンゼルスの夕焼けを閉じ込めたみたいな本だった。

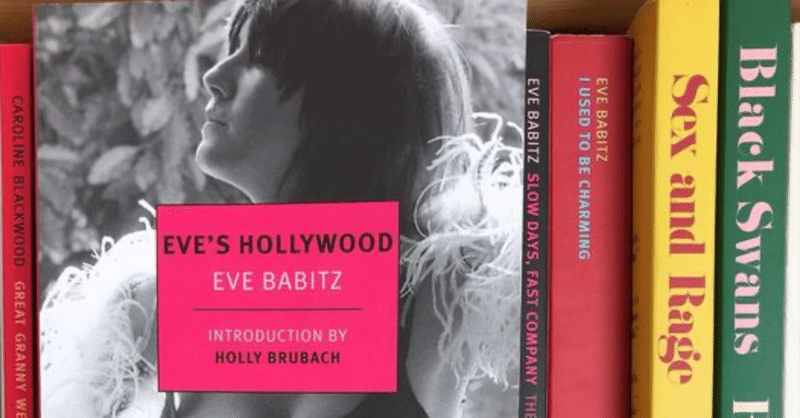

「イヴのハリウッド」が2015年にニューヨーク・レビュー・ブックス・クラシック(以下NYRBC)のレーベルで復刻されてから、彼女の話題だけは知っていた。知られざる女性作家イヴ・バビッツの再発見は文芸界にとっても、ポップ・カルチャーの世界の住人にとっても事件だった。彼女の熱狂的なファンだったライターのリリー・アノリックが1990年代後半にシーンから姿を消したこの幻の作家の行方を追い求め、隠遁生活をおくる彼女を「ヴァニティ・フェア」誌のインタビューに担ぎ出したのが再評価のきっかけだった。それから「イヴのハリウッド」「気怠い日々、乱れた関係」長編小説「Sex and rage(セックスと激情)」(1979)短編小説集「Black Swan(黒鳥)」(1993)など、彼女の著作の全てが復刻されて、熱狂的な支持を受けた。新しい読者の中にはレナ・ダナムやエマ・ロバーツといった、読書好きでソーシャル・メディアにおいて強い影響力を持つ有名人たちもいた。文化系女子のインスタグラムはあっという間にイヴ・バビッツの本でいっぱいになり、彼女はジョーン・ディディオンと並ぶ、アメリカ西海岸を代表する女性作家となったのだ。

しかしイヴ・バビッツなんて知らない、という人が日本ではほとんどだと思う。C Dジャーナルの読者の中には、60年代にドアーズのジム・モリソンの恋人だったと言われれば名前を思い出す人がいるかもしれない。あるいはアート・ファンなら、マルセル・デュシャンがパサデナ美術館(現ノートン・サイモン美術館)で裸の女性とチェスをしている有名な1963年の写真、あのヌードの若い女こそが19歳当時のイヴ・バビッツなのだと知ったら驚くかもしれない。当時、彼女はデュシャンやアンディ・ウォーホルをロサンゼルスに招聘したフェラス・ギャラリーの伝説的なキューレーター、ウォルター・ホップスと懇意にしていた。彼女はアートの見方をこのホップスに教わったという。一時期は恋人だったという噂もある。

ロサンゼルスで彼女の元恋人でないアーティストやロックミュージシャンを探す方が難しい。イヴ・バビッツはイーグルスのメンバーの全員と寝ていた。ジャクソン・ブラウンとも寝ていたし、70年代はウォーレン・ジヴォンの彼女でもあった。アトランティック・レコードのアーメット・アーティガンの愛人だったこともある。無名時代のハリソン・フォードやスティーブ・マーティンの恋人だった。マーティンに白いスーツを着るように進言したのはイヴ・バビッツだったという。一時期、ニューヨークにいた頃は写真家アニー・リーボヴィッツと付き合っていた。(イヴは両性愛者だ)「イヴのハリウッド」の表紙のモノクロ・ポートレートはリーボヴィッツが撮っているが、彼女はその写真で飾りのないブラとショーツ以外はショーガール風のフェザーのショールだけという姿で、自慢の36DD(102センチ!)のバストを見せつけている。ナンバーワン・グルーピーにしてパーティ・ガール。60年代のロサンゼルスで彼女を知らない者はもぐりだった。

「私は見た目がブリジット・バルドーでストラヴィンスキーが名付け親だったから、誰もが私と寝たがった」と彼女は豪語する。しかし、ハリウッド基準で言えばイヴ・バビッツは絶世の美女ではない。同級生が女優イベット・ミミューにバーバラ・パーキンズにチューズデイ・ウェルド、俳優志望の美少年と美少女しかいないハリウッド高校に通った彼女は、そこのところは心得ている。見た目が彼女の全てではない。しかし、美とロマンスの信奉者であり、無類の審美眼を持っていることは間違いない。

イヴ・バビッツはただのグルーピーではなく、彼女と寝た男たちと並ぶアーティストだった。バッファロー・スプリングフィールドのセカンドとサードのアルバム・ジャケットのコラージュを手がけたのはイヴ・バビッツである。バーズの「(タイトルのないアルバム)」のジャケットも彼女の作品だ。親友のリンダ・ロンシュタットをはじめとする数々のミュージシャンのポートレート写真も撮っている。デザイナー/フォトグラファーだった彼女が作家に転身を遂げたのは、三十代に差し掛かった頃。ハリウッド高校の美少女たちの悲劇について幻想的に書いた「ザ・シーク」が「ローリング・ストーン」誌に載ったのがきっかけだった。作家のジョーン・ディディオンがイヴ・バビッツの文才を見抜き、文芸エージェントに却下された原稿に但し書きを付けて「ローリング・ストーン」に送ると、雑誌は一語も直さずにそのまま掲載した。

イヴ・バビッツはハリウッドで生まれた。父親はロサンゼルス交響楽団のバイオリン奏者で、オーハイ音楽祭を近代音楽の祭典にした立役者だった。小さな頃からハウス・コンサートで現代音楽を聞いて育った。映画音楽家のバーナード・ハーマンはご近所で、十代の初めの頃はハーマンの家のプールでよく遊んだという。そのプールがあまりに冷たくて気持ちがいいので、死んで天国にいるかのような気分だった彼女は書いている。

ティーンの時の遊び相手はサンダーバードに乗った新進女優とモデル志願の美少女たちだった。楽しかったけど、彼女たちは誰もバビッツのように読書とアートが好きではないので物足りなさを感じていた。十九歳になるとウエストハリウッドのダイナー、バーナリーズ・ビーナリーでウォルター・ホップスが見出したアーティストたち、バビッツに言わせると「サーフィンをする代わりにアートを作ることにした」西海岸の若手たちとつるむようになった。アーティストのエド・ルシャとポール・ルシャの兄弟は双方とも彼氏だった。「人生が一曲の長いロックンロールだった」六十年代後半が来ると、彼女は根城をライブハウスのトルバドールに移してロックミュージシャンたちの恋人になった。

正しい時に正しい場所にいるイヴ・バビッツは、当事者でありながら、観察者でもいたいタイプだった。もし「ティファニーで朝食を」のホリー・ゴライトリーにトルーマン・カポーティの文才があったら、イヴ・バビッツのようだっただろう。「SEX & The City」のキャリー・ブラッドショーのL.A.版といってもいいかもしれない。

L.A.の闇の世界さえ、彼女には見知ったものだった。中学から高校にかけての友人「いい娘だけど人を信じやすいのが玉に瑕」のキャサリン・シェアは、後にチャールズ・マンソンのファミリーの一員「ジプシー」としてニュース誌に載って彼女を驚愕させた。タランティーノの「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」ではレナ・ダナムが彼女をモデルにした役を演じている。イヴがずっと家に泊めていたお人好しの男子、自ら「浮浪者ボブ」と名乗っていた美青年の正体は、ケネス・アンガーの「ルシファー・ライジング」に主演したミュージシャンで、やはりマンソン・ファミリーの殺人者であるボビー・ボーソレイユである。

彼女の初めての著作「イヴのハリウッド」の冒頭七ページに渡る献辞には、先に挙げたミュージシャンや作家、アーティストたちを含む有名人の名前がずらりと並ぶ。やはり恋人だった映画プロデューサーのフレッド・ルース、ヴァン・ダイク・パークス、キム・フォーリー(少なくとも六ドルの借りがある)、テリー・メルチャー、ポーリン・ケイル、デヴィッド・ゲフィン、ポール・バターフィールド…それと同列にシャトー・マーモントやカリフォルニアのアスパラガスとイチゴを賛美するこの献辞は、彼女の永遠の恋人であるL.A.の街そのものへのラブレターなのだ。

体の芯からニューヨーク派だと思っていたのに、私はイヴ・バビッツの描くL.A.の虜だ。バーナード・ハーマン邸の冷たいプールのようにクールで、幻想的で、天国のように甘美なL.A.をイヴ・バビッツはネオンサインのようにクリアに描写する。プロフィールから想像される猥雑さは一切ない。ちょっとの皮肉と、あけすけなユーモア、そして胸を締めつけるような感傷。私は彼女の恋愛遍歴と華やかなナイトライフはうらやましくないけれど、この文章には嫉妬で気が狂いそうになる。

プルーストがパリの上流階級の人々について書いたように、彼女はロックミュージシャンたちについて書く。リンダ・ロンシュタットが歌うとパステル色の雲が流れ出し、ベッドの中のジム・モリソンはミケランジェロのダビデ像、髭が浮かんだジャクソン・ブラウンは「埃をかぶったボッティチェリ」で、ネッド・ドヒニーの笑顔は「艶やかな大判写真」「ビバリーヒルズ高で十六歳の誕生日にコンバーチブルを貰うタイプに見えるけどあいつはジープにしか乗らない」、そしてグラム・パーソンズはプラクシテレスのヘルメル像の顔を持つ「黄色い月とマグノリアを思わせる」「陵辱されたダークブルーの瞳の天使」で、その瞳の青は「海のツルニチソウ」の色だった。「イヴのハリウッド」の一編、グラム・パーソンズがジェームズ・バーンズという仮名で出てくる「ローズウッドの棺」は、私が取り分け好きな彼女の作品の一つだ。二人はシャトー・マーモントでキース・リチャーズの置き土産だったコカインを吸い、スコット・フィッツジェラルドの「リッツ・ホテルほどの大きなダイヤモンド」について語り合った。パーソンズの死に捧げられた悲しい私小説で、読むと彼のソロアルバムが違って聞こえてくる。

イヴ・バビッツは1997年、車を運転中に膝に落とした煙草の火で半身に大火傷を負うという不幸な事故にあった。以降は引退状態でほとんど人前に姿を現さない。雑誌に発表したエッセイとフィオルッチのビジュアルブックのために書いた文章をまとめた最新作「かつて私は魅力的だった」を含めても、彼女の本は八冊しかない。困ったものだ。イヴ・バビッツの文章のほぼ唯一の欠点は、読んでいるともう彼女の文章しか読みたくなくなるところにある。「イヴのハリウッド」にしか住みたくなくなる。私は秋にまだ読んでいない「黒鳥」を手に入れるつもりだ。それを読み終わったら、また「気怠い日々、乱れた関係」を読み直し、もう一度「イヴのハリウッド」を読むだろう。寡作のまま夭折したミュージシャンによる、お気に入りのレコードを繰り返し何度も聞くように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?