日本の古代史を考える

『フォッサマグナその一』

フォッサマグナとは、日本列島を中心で捻じ曲げている巨大な溝の事を言います。別な表現では糸魚川静岡構造線です。静岡県側は私の住む焼津市と県都静岡市の境界、大崩海岸の断崖付近で駿河湾に没しています。

フォッサマグナ付近はプレートの圧力がかかっていて火山が多いことでも知られているのですが北から順に新潟焼山、妙高山、草津白根山、浅間山、八ヶ岳、富士山、箱根山、天城山といった火山群があり登山が趣味の私には皆懐かしい思いの地域であり山群です。

プレートの活動によりマグマが作られ、それが地表まで上がってきて噴出しフォッサマグナ上の地溝はこれらの堆積物により埋められてしまい現在その在り方は見た目では確認できません。

元々この巨大な地溝はプレートのせめぎ合いから生まれたもので地下6000mにも及ぶ巨大な火山性堆積物に覆われた地層は非常にもろいのが特徴で地震が心配される地域でもあります。

今、この日本列島を二分する一帯で、静かに、しかし確実に地殻変動が発生しているのは間違いないという説がある。日本列島を二分する一帯とは上記のフォッサマグナ地帯です。上空から見下ろしてわかるような地形的な溝ではないが山々をつくっている地層や岩石を知ってはじめて理解できるのが「地質学的な溝」フォッサマグナなのです。

この「地質学的な溝」を、発見したナウマン博士は「フォッサマグナ」と名前を付けたのです。ラテン語で「大きな溝」という意味です。ナウマン博士は、フォッサマグナの西縁を糸魚川―静岡構造線、東縁を直江津―平塚線と考えました。

フォッサマグナの地下には、フォッサマグナの部分が落ち込んだ時にできた南北方向の断層があって、それを通ってマグマが上昇し、南北方向の火山列ができたと考えられています。新潟県妙高火山群から富士箱根伊豆火山群のうち、新潟県の焼山も近年噴火活動が活発化していますが、富士山よりも高かかった八ヶ岳は有史以前大爆発をおこし八つの峰に分かれたといいます。

箱根も近年、噴火活動活発化で大騒ぎをした。伊豆天城山はその山に登ればプレートのせめぎ合いによるすさまじい崩壊現場を目にします。このような日本列島を二分するフォッサマグナに異変が起これば、それは大きな地殻変動を発生させ、関東、東海の平野に地震や火山噴火を引き起こすのです。一時の箱根火山の活発化を見れば富士山大噴火は夢の話ではないのです。

『フォッサマグナその二』

太平洋プレートを中心とする海洋プレートが、その周辺の大陸プレートの下に沈み込むことによって火山列島や火山群が形成される。糸魚川―静岡構造線を西縁とするフォッサマグナ上の妙高火山群、八ヶ岳、伊豆箱根火山群もこのようにして形成されたのです。

元々海底であったこの地帯は南海上から運ばれ日本列島に衝突した伊豆半島のエネルギーにより隆起し、地底からのマグマが地表に流れ出して火山群を作ったのですが、その火山群から排出されたマグマや火山灰土が堆積して静岡糸魚川間の大地が生まれたのです。

私が静岡市清水を通り山梨県、長野県の山岳を抜け佐久、新潟方面へ通過できるのは、このフォッサマグナ上の国道421号のお陰である。山好きの私にとっては、馴染み深いエリアで地形も良く理解できるのです。フォッサマグナの中央部にそびえる八ケ岳から噴出した火山マグマからは良質の黒曜石が生まれている。

それから高度な石器が生まれ「尖石文明」へとつながり日本最大の縄文集落が作られたのも興味深い。また日本最大の3000m級の稜線を持つ南アルプスはプレート活動により現在も年間4ミリずつ隆起をしておりその分崩壊が進行している山塊です。この山中に中央リニア新幹線のトンネル掘削が始まっているのも心配の種である。

『フォッサマグナと日本の文明その一』

日本列島が中央で引き裂かれ、その隙間にマグマが噴き出し八ヶ岳、富士箱根の火山群を生んだという説明は何度となくしました。石器時代の石器の材料、黒曜石はそんなマグマから生まれたガラス質の岩石です。

ガラス質だから黒曜石の破断面からは鋭い刃先が出来、黒曜石を使った石器が時代を旧石器から新石器時代へと変えた大きな原動力となりました(細石刃という特徴的な道具の出現)フォッサマグナ上の八ヶ岳や伊豆富士箱根火山地帯に露頭する良質な黒曜石を使った細石刃加工技術は、新石器時代以降の「縄文文化」を作り出したのです。

日本文化はそれらが基層となった文化としたらフォッサマグナこそが日本文化を生んだともいえるのでしょう。長野県と山梨県の境にある八ヶ岳の西南麓の町茅野市周辺には縄文時代の遺跡が数多くあり、発掘された土器類が展示された美術館博物館が数か所ある。

その縄文時代は一万年以上続いており、早期、前期、中期、後期、晩期と分類されている。土器を作り、居住区域や墓域を分け、果実を採集し狩猟や粗放栽培を通し原日本人として堅実な生活文化を作って来たのです。

前期から中期にかけて、八ヶ岳周辺の広大な森と豊かな自然の中で東日本の縄文人の大半がこの山麓に住んでいたといわれる。

『フォッサマグナと日本の文明その二』

縄文人は、何処から来たのであろうか。ミトコンドリアDNAによる研究が縄文人の起源がバイカル湖周辺のブリヤートの人々ではないかと明らかにしている。それは、ブリヤート人と日本人の遺伝子の共通性や一万二千年前~一万三千年前の東日本へのクサビ型細石刃石器の伝播ルートとが矛盾しないからである。

細石刃文化を担った集団の技術がバイカル湖周辺から日本へと拡散してきたと考えられるのは革新的技術である細石刃は、各地で自然発生したとは考えにくく、バイカル湖近辺から日本地域へ人の移動と共に、技術が広がったと推測されている。

幅5mm、長さ25mm程の黒曜石の「欠けら」でも新聞紙なら20枚以上を一瞬でカットするほどの鋭利さの加工技術は偶然では生まれない。このサイズの「欠けら」を原石から何枚も打ち剥がす技術は、並大抵の技術ではないのです。

それまでは、大型の打製石器が主流だったのに対し、この「細石刃」は角や硬い木にミゾを掘り、そこに「欠けら」を数枚埋め込むという全く新しい発想で作られた狩猟具です。弾力性のある角や木と鋭利な石の刃を組み合わせることで「石器は折れやすい」という弱点を克服し、刃が欠けた場合は、予備の刃と交換するいわゆる カートリッジ式 カミソリの発想でした。

この時期、八ヶ岳周辺への流入人口は、一万人以上の規模であったいわれていますが、この様な技術をもった大陸からの集団の移住があったからこそです。そんな彼らが八ヶ岳周辺に定着したのは豊かな森があったことと、この森の豊かさを生かす知恵、すなわちここから産出する黒曜石を利用する技術があったからに他なりません。

『フォッサマグナと日本の文明その三』

八ヶ岳の山頂に立ち富士山、南アルプス、諏訪湖の向こうに聳える北アルプス高峰群を眺め、四季夫々に美しい森を俯瞰すると、縄文人達が何故此処に定着し日本最大の集落文化を作り上げていたかが実感できる。

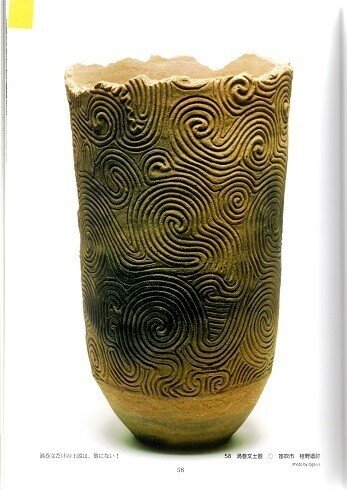

この地域の縄文文化は五〇〇〇年前の縄文中期に非常に発達した。集落が拡大され土器には高度に抽象化された流水紋や渦巻き紋、火炎紋、動物紋が施される様になった。その技法と感性が後の日本美術の源流と成って行ったのです。

八ケ岳と霧ケ峰の間の白樺湖の横 信州峠を越 えると縄文人が黒曜石を求めて移り住んだ山地、長和町鷹山地区があります。 ここの星糞峠南の斜面には100を越える黒曜石を掘った窪地が林の中に散らばっている。日差しに黒曜石の屑が光る星糞峠のネーミングもロマンを呼ぶに相応しいが、本州最大の産地となる八ヶ岳周辺の黒曜石は27万年前に生成されたと考えられます。

黒曜石は、ガラス光沢を有する流紋岩のガラス質火山岩です。男女倉(長和町)、星糞峠(長和町)、星ケ塔(下諏訪町)の和田峠付近は一大原産地で黒曜石の質が良く、たとえば神奈川県大和市上草柳遺跡では近くの箱根産の黒曜石はなく和田峠周辺のものが出土している。

遠く青森、三内丸山古墳にはフォッサマグナの地層から出た翡翠と黒曜石がペアで出土しているそうです。黒曜石は貴重な石器材料でことに品質の良い八ヶ岳の黒曜石が遠くまで運ばれたことは驚きです。石だけでなく、様々な文化も交流していたのでしょう。

『フォッサマグナと日本の文明その四』

フォッサマグナの地、八ケ岳山ろくで栄えた縄文文化はその後の日本美術の源流となったことは既に述べました。では宗教的文化のそれはどうであろう。ヨーロッパでキリスト教が普及する以前、ケルト民族といわれた人々の間ではドルイド教と呼ばれた自然発生的土着信仰が信じられていた。

この様な信仰は、自然相手の採集、栽培、狩猟が食料調達の主要な手段であった時代には、必然的に多神教的形態になる。穏やかな気候と豊かな土地が、豊穣の前提となることから、太陽神と土地・豊作の神が崇められる。

これは日本に於いての伊勢神宮信仰と軌を一つにするものである。「自然は霊的な力を持つ」というアニミズム的(汎神論的)な見方は、部分では生まれ変わり、死に変わりしながらも、全体では不変な世界に介在する力として精霊や妖精または妖怪を実在化させてゆく。

ケルトでは妖精を、日本では怨霊、妖怪が活躍する世界が伝承されていったのです。ドルイド教ではドルイドとよばれた神官を中心に、占いや天文の知識、聖樹崇拝を重視し、輪廻転生、霊魂不滅を説いていたが絶対一神教のキリスト教により弾圧され姿を消してしまった。

アイルランドだけは例外で、聖パトリックが融和的布教をとった為、現在もドルイド教に根差したケルトの文化がこの地にだけ残ったのです。アイルランドのこの様な新興宗教と土着的宗教の融合は日本に於いても同じような経過を辿っている。

聖パトリックが布教を始めた五世紀、五三八年、日本に伝わった大乗仏教を、当時の最も革新的思想として国造りの根幹にしようとした聖徳太子は蘇我氏と連合し、神道を守ろうとした守旧派の物部氏と対立し勝利した。

太子は、その混乱の反省に立ち十七条の憲法を発布し両者の融和に努めたが、以後の日本は新年には神社に詣でた後、寺にも参拝するといった極めて日本的な宗教感覚が定着したのである。今日まで続くアイルランドや日本に残る習慣や文化は、多神教の価値を知る人々の優れた智恵のおかげである。

『フォッサマグナが作った縄文のビーナス』

八ヶ岳山麓の美しく豊かな自然を舞台に、今から5000年の昔、縄文文化が繁栄しました。尖石遺跡はそうした八ヶ岳山麓の縄文文化を代表する遺跡です。尖石縄文考古館は、尖石遺跡の出土品をはじめ、2体の国宝「土偶」(縄文のビーナスと仮面の女神)など、八ヶ岳山麓の縄文遺跡から発掘された2000点余りの優れた考古資料を展示しています

上段縄文のビーナス像、下段仮面の女神 ともに国宝

4000から5000年前、所謂縄文中期にフォッサマグナという日本列島創生ともいうべき特別な土地、その地形自身が作り出した文化が八ヶ岳縄文文化です。この地で発見され後「縄文のビーナス」と名付けられた女性の土偶があります。私が蓼科のリゾートへ向かう時通るビーナスラインもこのビーナス像からのネーミングでしょう。

祭祀をつかさどる広場を中心に住宅が環状配置されその祭祀広場の中央に眠りにつくように埋設されていたそうです。縄文人の寿命は二十五歳ちょっとほど。妊娠出産は命を懸ける出来事だった。だからこそ母子の健康を祈りこの様な妊婦土偶に危険の身代わりを祈ったのだろう。

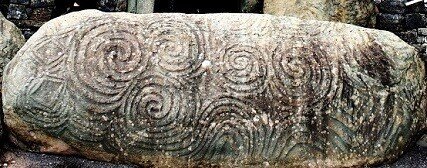

人間の身代わりとした人形、この場合は妊婦の土偶に罪・けがれ・災いなどを移して祓いをし、祭祀場に収めたのだろう。現代のひな人形や紙製「形代」の原型となる思想である。頭頂部には渦巻き状の文様が描かれている。特に古代ケルト(アイルランド)の宗教でも、霊魂の不滅や輪廻転生の有り方を、また神々自身を渦巻き紋として象徴するので縄文のビーナスにも同じ意味を見いだすのです。

日本最大の縄文文化の地八ケ岳山麓はその火山群によって作られた黒曜石の石器または道具が細石刃文化(尖石文化)として発展した場所です。ですから、フォッサマグナが作った文化が縄文文化であると言えなくもありません。

『フォッサマグナが作った縄文集落』

日本列島の中間を走る巨大な溝フォサマグナが現在にも残る火山列を作った。この太古から火山地帯は、生活する上で大変有利土地であったことがわかります。

八ヶ岳の山麓の縄文時代の遺跡の分布と火山の地形を良く調べると、ある傾向が見つかります。遺跡は火山の麓に集中しているのです。そして、そのことは大変理にかなっているのです。火山は天然の貯水池である。火山灰土壌は雨水を吸収しやすく、溶岩の裂け目も水の通り道になる。下部へと降りた雨水は、水を通しにくい泥炭層とぶつかり、溶岩の中を通ってゆっくりと下流へと向かってゆく。それはやがて湧き水となって、裾野の地表に出る。

この水こそが森を潤し人々を潤したのです。水の無い場所では人も動物も植物も生きていけない。火山の周りを流れる河川の流量も湧き水同様に豊富なことから、人々は火山の周辺に居を構えたと考えられます。又、体を癒してくれる温泉という恵みを感じたかもしれない。

更に、火山は土壌を豊かにしている。これは火山周辺の環境に限らず、日本全体にいえることだが、日本の火山灰の中でも特に黒みがかった火山灰土壌は、有機物が豊富で非常に肥沃だという。そのため木々や植物が良く育ち豊かな森が生まれるというわけです。

火山の副産物で生活道具や狩猟具制作の材料となる黒曜石が大量に産出したのも大規模集落の形成には有利であった。大鹿など大型動物を狩るのも栗やドングリの栽培にもそれら道具類は大いに寄与しただろう。その後継続的にこの地域に畑作が栄え大集落が栄えた背景には火山によって作られた土壌や土地柄が深く関わっていたのです。

日本の縄文文化は世界に比肩しうる文明、文化です。特に土器類の文様や形の抽象性は実用を通り越し芸術と呼べるほど高度なもの。極東という地理的辺境に生まれた縄文文化は近年、世界の一大文明とも評価され始めています。これもフォッサマグナという世界的な特殊地形の恩恵だったことも事実なのです。

『ケルトと縄文一』

中・西部のヨーロッパ文化の源流であるケルト文明。片や極東の島で育った縄文文明。ケルト文明の神は、一元的な人格神ではなく「自然崇拝神」であり「輪廻」のような概念とともに自然と共生する世界に生きてきた神なのです。

この思想は八ヶ岳の山麓から出土する遺物に描かれた抽象的文様やフォルムを読み解くと驚くほどの類似性があり驚かされる。ケルトの人々は青銅文明であり、縄文の人々は金属器を使ってはいなかった。互いに文字を持たなく、最終的には強大な武力を有する優勢な文明に追いやられた共通性もある。

フォッサマグナから始まった縄文が時空から隔絶された古代ケルト文明と何故文化的共通性を持つのか論究するのも意味は有るのだろう。

『ケルトと縄文二』

中・西部のヨーロッパ文化の源流であるケルト文明。片や極東の島で育った縄文。近代化を成し遂げた世界中の国々は、ヨーロッパがケルト文化をほとんど忘れ去ってしまったと同じように「前農耕的な」時代の文化の精神的な遺産をほとんど遺していない。

都市国家を持たなかったケルト人は、牧畜・農耕を営み、森との共生の中に生きてきた。日本の縄文文化も、一部農耕を取り入れながらも、狩猟・漁労・採集中心の文化で、それが約1万5千年も続いた。一部弥生時代という一大農耕文化に組み込まれたかに見えながら精神的な遺産も大和朝廷という統一国家やそれに伴う、国家鎮護の仏教にも圧殺されず、現代まで日本人の精神の中に生き生きと生き続けている。

そこに「日本文化のユニークさ」の基盤があると日本人は考える。世界がほとんど忘れ去ってしまった前農耕的な文明の古層が、現代の日本人および日本文化の中に息づいていると考えているからである。

『ケルトと縄文三』

ケルト文明は、一元的な人格神ではなく「自然神崇拝」であり「輪廻」のような概念とともに自然と共生する世界に生きてきた思想である。

一方、八ヶ岳の山麓から出土する遺物に描かれた抽象的文様やフォルムを読み解くと驚くほどの共通さに驚かされると前述した。

ケルトの人々は青銅器、後に鉄器まで使ったが縄文の人々は、金属器こそ使わずにいたが土器の制作には天分を発揮しました。そして互いに文字を持たなく、最終的には強大な武力を有する優勢な文明に追いやられた共通性もあります。フォッサマグナから始まった縄文が時空から隔絶された古代ケルト文明と何故文化的共通性を持つのかの不思議さは尽きないのです。

『ケルトと縄文四』

かつてケルト文化は、ヨーロッパからアジアにいたる広大な領域に広がっていた。オーストリア・ハンガリー帝国のハルシュタット湖畔にある遺跡は、古代ヨーロッパ文明の基を築いたケルトの遺跡といわれる。

紀元前数百年前から数千年以前インド、イラン周辺から西へイングランド、アイルランドに至る広大な地域を駆け抜けた文字を持たないが世界で最初の鉄器を使い、死を恐れない勇猛な民族がケルト民族である。ケルト民族といっても固有の民族ではなくケルト語を話す人々と呼ぶのが正確で、そのハルシュタット文明の遺跡に多く残されているのが、ケルトの生命観の象徴渦巻き文様である。

国家というものを持たず森の民といわれたケルトの人々は万物に神と精霊を認め、万物の生成と生滅に独得の考えを持っていた。時代が移り、オーストリアの様に大陸のケルト(ガリア人)と呼ばれたものは、ローマ帝国とキリスト教文明に吸収され、遺跡にその面影を残すだけになってしまったが、島のケルト(ブルトン人)とよばれるものはウエールズ、スコットランド、アイルラド(フランスのブルターニュも含むブリテン諸島)にキリスト伝来後も巧みに融合して今日的文化として生き続けているのである。

とくにアイルランドはケルト文化が他地域に比べて色濃く残るのは、ローマ帝国の拡大とともにイングランドまでは比較的に早くキリスト教が届いたものの、アイルランドに到達したのが遅れたからである。

アイルランドのこの様な新興宗教と土着的宗教の融合は日本に於いても同じような経過を辿っている。聖パトリックが布教を始めた五世紀、五三八年、日本に伝わった大乗仏教を、当時の最も革新的思想として国造りの根幹にしようとした聖徳太子は蘇我氏と連合し、神道を守ろうとした守旧派の物部氏と対立し勝利した。

太子は、その混乱の反省に立ち十七条の憲法を発布し両者の融和に努めたが、以後の日本は新年には神社に詣でた後、寺にも参拝するといった極めて日本的な宗教感覚が定着したのである。今日まで続くアイルランドや日本に残る習慣や文化は、多神教の価値を知る人々の優れた智恵のおかげである。

『ケルトと縄文五』

私たちは、大航海時代以降世界の富を独占し産業革命を経験したヨーロッパ文明を知らず知らずのうちにまたキリス教が生み出した西洋近代の技術思想を規範にして思考している。他面、そういう規範や思考法では割り切れない日本的なものを基盤にして思考し、生活も営んでいる。

一方、ヨーロッパの人々も、日本人よりはるかに自覚しにくいかもしれないが、その深層にケルト的なものをもっているはずである。この事実は明治期日本に帰化したケルトの末裔アイルランド系、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が英文で発表した怪談や日本文化論に対し多くの共感が寄せられたのがその証左であろう。

『ケルトと縄文六』

ケルトでは、渦巻き状の文様がよく用いられる。これは今風にいえば『パラレル・ワールド―別世界』への入り口を意味するのであろうか。

渦巻き紋は、古代において母親の子宮の象徴であり生み出すことと飲み込むことという母性の二面性をも表し、その事は、世界の共通意識である。

写真上段:山梨県笛吹市の桂野遺跡から出土した縄文時代中期の渦巻紋土器です。

写真下段:これはアイルランドのボイン渓谷にある、約5000年前の古代遺跡ニューグレンジの入口前の巨石。同年代に作られたこれらは、まるで同じ人が制作したのではないかと思われるほどの類似性だ。

また生まれ死に、さらに生まれ死ぬという輪廻の渦でもある。アイルランドに母性を象徴する渦巻き文様が多く見られることは、ケルト文化が母性原理に裏打ちされているという事実を示すものであった。

父性原理の宗教であるキリスト教が拡大する以前のヨーロッパには、母性原理の森の文明が広範囲に息づいていたのだろう。

日本の縄文土偶の女神には、渦が描かれていることが多い。土偶そのものの存在が、縄文文化が母性原理に根ざしていたことを示唆し、アイルランドに残る昔話は、西洋の昔話は違うパターンのものが多く、むしろ日本の昔話との共通性が多いのにも驚く。浦島太郎に類似するオシンの昔話などがそれだ。

(参考:騎士のオシーンが狩りをしていると、美しい金髪の娘ニアム( Niam or Niamh )が現れ、彼への愛を示し、二人は彼女の馬で海上を疾駆し、彼女の父の国である「常若の地」へ向かう。オシーンはその地で満ち足りた日々を過ごすが、望郷の念にかられる。ニアムはそれを承諾するけれども、与えられた馬から降りて地面に足をつけてはならないという約束をさせる。

故国に戻った彼は、様子がすっかり変わっていることに驚く。そうしたな

か、村人を助けようと馬上から石を持ち上げるが、落馬してしまい、地面に触れてしまう。

するとオシーンはたちまち老人になってしまい、300 年の時が経っていたことを知る。そしてその身に起こったことを聖パトリックに話すのである。)

浦島とオシーン伝説について、三宅忠明氏による「浦島伝説はアイルランドに起源を発する」との視点からの論文「浦島伝説の起源と伝播-アイルランドから日本へ-」では両伝説の類似点が指摘されている。)

このようにアイルランド・ケルトのオシン伝説と日本の浦島伝説の類似性や文様などの遺跡の類似性の介添えにはスキタイ人の影響があるという学説である。具体的にはスキタイ人の関与である。イラン系の遊牧騎馬民族であるスキタイ人による文化の伝播は彼らの行動が騎馬により迅速であるからこそ途中で消滅することなく大陸を移動し、インドに興った言語も細分化されてヨーロッパに伝わり、インド・ヨーロッパ語族を形成したようにスキタイ人の寄与が認められるからである。このようなスキタイ人による急速な文化伝播はオシーン伝説をヨーロッパからインドへ伝播させ、海洋伝説という特異性も考えるならば、東南アジアからの海路ないし海岸部を経由して日本へ渡来した可能性が高いということなのだ。

日本人は、縄文的な心性を色濃く残したまま、近代国家にいちはやく仲間入りした。それはかなり不思議なことでもあり、また重要な意味をもつかも知れない。ケルト文化と日本の古代文化を比較することは、多くの新しい発見をもたらすだろうと多くの識者も指摘するところだ。

「ケルトと縄文7」

今から私と共に実証的に奥秩父の山稜線から、八ヶ岳中央高原の落葉樹林の森を歩いてみましょう。

鹿、猪、カモシカ等の野生動物も数多く棲息し、栗や栃の木、ドングリのなるナラ(ブナ、カシを含む柏類の総称、オーク)の木の多いのを気付くはずです。これ等の実を、すり潰し粉に加工する為の石棒や石皿、そして加工された食品そのものの遺物も、沢山出土している。此処を実験考古学的気分で歩けば、今も当時の縄文人の楽しげな声が聞こえて来る様である。

森の民と云われた原ケルト人の、住んだ森もこのような豊かさに富んだものであったのだろう。ケルトの宗教であるドルイド教のシンボルが、オークといわれている。

聖なる木として捧げ物の多くは、この木から作られた。この柏系の木は、温帯の穏やかな気候に適し群生するので、日本を含む中央アジアからヨーロッパ全体が、氷河期を脱し安定期に入ってきた事を示している。そしてその実が食料となり、人間や動物の命を繋ぎ、加工技術の発達と共に集落発展の元となった。別名ナラ林文化とも言われているのは、その理由からである。

ナラ類は生命力に満ちドングリの発芽率も高いため、森の更新の担い手である。燃料として幹の多くを伐採されても、早い成長で森を復活させる。日本人も、いかにこの木々を大事してきたかは、近世里山の歴史を見れば理解出来るだろう。何百年、何千年の命を繋ぐ森の更新や、生と死の在り様を如実に暗示する落葉樹林四季の変化は、生命の輪廻転生を深く人に気付かせるものである。そしてその対象を神性として崇めていったのだ。

人の創造活動や、芸術の目的は、この神性を表現する活動と言えるだろう。その端的な表現方が、連続性、無限性を表す流水紋や、渦巻き文様なのである。森の文化に生きたケルト人も、日本の縄文人も、この点に於いて同質の感性を持っていたことになる。深い森に入り、朽ちた親木を栄養に再び地表に届いた陽光を浴び、一途に天を目指そうとする若木を見れば、生命の再生と神秘に人は心打たれるものである。そんな森への畏敬と憧憬が、アニミズムなのだ。

『ケルトと縄文8』

縄文集落は中央に広場と集団墓地を設け、その周りに竪穴住居を環状・同心円形に配置した形である。

前期~後期の集団の拠点的な集落、縄文集落は環状集落の構造であった。縄文人の世界観は、北/南、山/海のような直線的な二元論ではなく、円環的で同心円状だったことは全てに神性を認め生命の輪廻を認めた多神教では当然であったことだろう。片やケルトも円の思想で形成されている。

ケルトもストーンヘンジやニューグレンジなどの円形墓地を持ち、多神教で、渦巻きを再生の絵柄とした。そのような遺構が縄文と同じ思想を持ち同じ年代にケルト人縁の地に何故作られたかが不思議なのです。

『ケルトと縄文文化が示すもの』

縄文式土器から、縄文時代は、土器の使い易さよりも、精神性を大事にしていたことが分かっています。肉厚の土器の表面には、神々、神話、世界観が表現されています。私たちの祖である縄文人はバイカル湖付近から細石刃文化を携えやってきたモンゴロイドです。

モンゴロイドは母方の血筋によって家族や血縁集団を組織する母系社会でした。平均寿命は短く(平均寿命が25から30歳未満であれば)10代で結婚し子育てをしていたことでしょう。しかし子供を死にやる病は蔓延し、大人も幾多の感染症で命を落としたはずです。折角生まれた赤ん坊は大事に育てねばならないのです。

恐らく集落全体の女性が子育てに当たったことでしょう。子供を慈しむのは母性本能です。母系社会の特徴は、平和と子孫繁栄を願い、自然を大事にしたことです。そのことが持続可能な循環型社会を可能としたのです。縄文社会では戦争の痕跡が無く、平和だった。縄文遺跡からは、戦闘で傷付いた人骨は発掘されていないのです。

この事から推測できるのは(20代が平均寿命とすれば)戦争で命を失う余裕が人口構成的に縄文社会にはなかったということです。住居からも母性社会を窺うことができます。

彼らは集落の中心に墓域を置きその周りに配された円形の竪穴住居に住みました。円形は母体を象徴し、命の循環、輪廻を表しています。円形竪穴住居はこのような願いから作られたのでしょう。

だからこそ、縄文時代は1万年以上も続いたのです。森の民としてのケルト人も輪廻転生を信じた人たちであれば、このような精神文化を持っていたと推測されます。現代は、持続可能な循環社会実現が願いです。私たちの祖先が暮らした山野の暮らしにそのヒントがあります。今一度古代の縄文に目を向けてみたいものです。

『世界史的な縄文文化』

日本の縄文時代は紀元前一万年以上前から続いていたのは定説です。1万年前日本列島が大陸から分離する以前、新石器の高度な製作技術を持った集団がバイカル湖周辺から大型動物を追いながら日本列島にやって来たといわれる。北海道、東北から南下した一大グループが八岳山麓に定住したのだろう。

縄目を文様に使った縄文人は高度な技術を持っていない印象があるが、実は石器を進化させ、石を磨いて磨製石器にしたり、 竪穴式住居、高床式倉庫の建物を用いて集落を形成し土器、土偶、貝塚、漆製品、装身具、木製石製の農耕具を作っていたのです。

大陸に目を転じれば、紀元前722年にアッシリアにより滅ぼされユダヤ「流浪の10支族」伝説が始まります。世界へアジアへと拡散した支族が日本の諏訪地方を目指し定着したユダヤの伝説的伝承も面白い。高い集落文明を誇り、世界最高の技術集団が作り出す尖頭器や石斧をつくる日本の縄文は世界に名の知れた文明の地であったのかもしれない。そんな高度文明の地を目指したとすれば縄文文化は単なる一僻地の文化ではなかったのだろう。

八ヶ岳縄文文化の集積地というべき諏訪大社には御柱祭という柱を境内に建てる奇祭がある。古代パレスティナには、アシェラという異教の女神が信仰されていました。このアシェラも、木の柱を象徴として信仰されていたのです。木の柱を建てるという点で共通点があるこのアシェラの神名が日本に渡って日本語のハシラ(柱)になったという説もあります。

日本では神の数を1柱2柱と数えますが、神=柱という概念がユダヤと日本にあったことは日本文化の特殊性を否定するものなのかもしれません。ユダヤを介し古代のケルト文明とのつながりがあったのもかも知れないということです。

『ケルト文明と縄文文明 最終回』

縄文文化は、日本列島で約1万年前に始まり弥生文化と重層的に溶け込みながら高度な文化として長期に亘って日本文化の基層となりました。片やヨーロッパの基層文明といわれるケルトはその始まりが特定できていませんが、約4000年前に突然西アジアからアルプスを越えて、ヨーロッパに入り2000年以上に亘って独自の文化を築いたといわれます。

縄文が磨製石器、土器文化、ケルトは鉄器や青銅器文化であり、文明史的には異なる文化ですが、調べて見ると、非常に多くの共通点が見つかります。このシリーズの最後にあたりその点を明らかにしておきたい。まず、双方の近さは、森の文化だということです。オーク系の豊かな森林文化が基層であることなのです。

二番目には文字を持たない語り部による伝承文化でありその文字を持たないが故の卓越した絵文字としてのデザインが高度に発達したことです。宗教の面では、自然崇拝のアニミズムであり広葉落葉樹林四季の変化から再生と死の輪廻転生を学び、生まれ変わり死に代わるその本質に妖精や妖怪を実在化させていったのです。

自分の親しいものが死んだら、周囲の森に妖精や精霊としてとどまり子孫を守るという祖霊信仰も共通したものだったのです。アイルランドに伝わる古代からのハロウィンにはそんな意味もあるのです。

狩猟や粗放農業を通して豊穣への期待を込めた太陽への信仰は、「ケルトの十字」といわれるクロスの周囲の円形が太陽を象徴する。絶対の人格神としてのキリスト教のクロスを自然崇拝としての太陽が包み込む絵柄は日本に於ける古神道と仏教の融合と符合するのだろう。

キリスト教のシンボルであるラテン十字と太陽のシンボルである円環の組み合わせは、太陽を生命の源として、その属性を十字と結びつけることで、十字の重要性を異教のアイルランドの人々に信じ込ませるものだったとも言う。

このような太陽神信仰に通じる思想は、伊勢神宮信仰にも通じ、縄文の環状集落、環状列石の祭祀跡として遺こっているが、ケルトの巨石遺跡も何らかの関連があるのだろう。関連があるからこそ、自然界の不思議さや不死の象徴である蛇をデザイン化した「渦巻き紋」が双方ともにその遺跡に多く遺こっているのだろう。西アジアが始まりのケルトと東アジアのバイカル湖周辺が発祥の縄文文明は初期には意外とつながっていたのかも知れないのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?