負けるな、先生。

あの頃の小学校の担任の先生と、同い年になった。

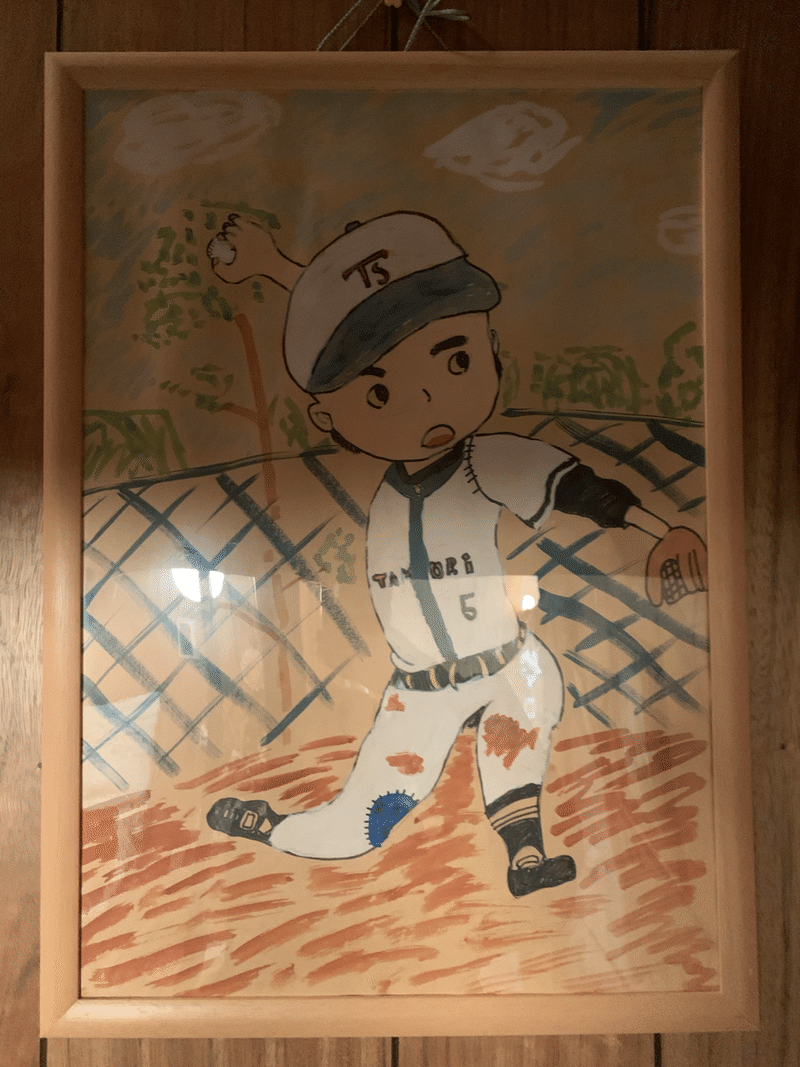

久しぶりに実家に帰ったら、廊下の壁に、私が小学生の頃に描いた絵がそのまま飾られていて、そのことを思い出した。

「図書館から"挿絵の一切ない小説"を借りてきて、そこに出てくる登場人物や風景を想像で描いてみよ」という課題が出た時のものだ。ロードオブメジャーの心絵が私の中で爆発的ヒットを遂げていた時に読んだ、主人公たちが野球に打ち込む小説を選んで描いた絵だ。

絵本や図鑑などの絵や写真が多い読み物から、徐々に小説へと読み物の幅が広がっていく成長段階に応じたいい課題だったなと、当時は思いもしなかったようなことを考えた。

この課題を出したナガシマ先生ことながせんは、私たちの卒業を見届けて、自分も市外の学校へと転勤していった。「この学校に来て、お前たちの担任になれたことが一番の財産だ」なんて、学園ものドラマかと言わんばかりの台詞を残し小学校を去った。

ながせんは、私たちに突拍子のない課題をよく出す先生だった。よく記憶しているのが、『大声を出す授業』だ。

「お前たちは大人になるにつれて、腹の底から大声を出していい場所がだんだんと減っていく。今はどれだけ大声で泣き喚こうが、廊下でゲラゲラ笑おうが、校庭で全力で遊ぼうが、何も咎められないから想像もつかないかもしれないけど、大人になるにつれて、いきなり叫び出したりなんかしたら不審者扱いされる可能性すらある。これから進むのは、そんな世の中だ。お前たち自身も、空気を読むだとか、そういうことを覚えて大声を出すこと自体を躊躇するようになる。だから今のうちに思いっきり叫べ!」といい、授業中いきなり校庭へ連れ出した。私達は、その時はその真意を十分に理解できなかったが、他のクラスから何事かと思われんばかりの大声を、腹の底から出した。

小学6年の集大成のひとつである組体操では、ながせんは当時の同学年他クラスの教師よりもずっと若かったはずなのに、私たち学年の指揮をとっていた。オレンジレンジの絆を組体操のフィナーレの楽曲に選んだのも、確かながせんだった。

練習中、「別に組体操って、やってもやらなくてもいいんだぞ。強制じゃないんだから。むしろこんな危ない競技をやりたくない奴にやらせる方がおかしいもんな?俺はやれとは言わない。やりたいやつにだけ、俺も本気で練習に付き合う」そう言って、小学生の反骨精神を引き出して、見事に「自ら成功させたいもの」に変えるのも上手かった。怒らずして、いかに危険な競技であるのかを、毎回児童自身に考えさせる、そんな先生だった。

ながせんの教育の根底で大事にしてたことが、今になってよく分かる。ながせんがなんの授業をしてくれたかとか、ながせんのおかげで解けるようになった問題とかは、ながせんには悪いけど正直ごっそり忘れた。だけど、ながせんという一人の大人が、私たち子供に託したかったことは、しっかりと胸に刻まれている。それだけで、教師として、100点満点先生だったと思う。

そんなながせんが、どうして教師になったのかという話を、私たちはよく聞かされた。ながせんが学生の頃は、所謂"盗んだバイクで走り出す"背中を見て育った世代で、教室の窓ガラスが割れるのなんて日常茶飯事だったし、ぼーっと窓の外を眺めていたら上から机が降ってくるなんてザラにあったという。本当、今じゃ考えられない。ながせんもそんなヤンチャグループの中にいたらしい。

当時のヤンチャグループの先輩達は、学校を卒業するとそれぞれ働いたり、家庭を持ったりと落ち着いていったが、群を抜いてカッコ良かった1人の先輩だけは、いつの間にか教師になっていたという。あれだけ遊んでいた中でいつ勉強していたのかわからないが、蓋を開けるとちゃんと大学に行き、教員免許までとっていた。「いつ勉強してたんすか」と聞いても「ごめんな、俺やらなくても出来ちゃうんだわ。」と軽く笑うだけで、その努力を見せない姿もまたかっこよくて、その先輩に憧れて教師を目指したらしい。

ながせんは卒業式前最後のホームルームで言った。

「俺はその先輩みたいに頭も良くなかったし、器用でもなかったから、グループの集まりにも単語帳持ってったりとか、隙を見ては泥臭く勉強する他なかった。それでも教育学部に入ることができて、こうしてみんなの担任ができた。

俺は、憧れた背中は越えるべきものだと思ってる。みんな憧れの人がいて、ああなりたいと思う人がいて、だけどただそう思うだけで実際はいろんな理由をつけて、でも俺はあの人みたいにはなれねぇしって、ちょっとずつ諦めてくんだ。憧れるなあってただ思うだけなら誰だって出来るよ。尊敬するだけでそこに近付けんなら俺はアインシュタインでもエジソンでももう誰のことだって尊敬するよ。だけど、憧れたその先にどうするかはいつだって自分次第なんだ。憧れたなら、憧れたなりにその人に追いつくためにまずはちゃんと行動しろ。憧れに一歩でも近付けるようにちゃんと前見て進んでいけ。そうやって一歩一歩を踏みしめて歩いているうちに、いつのまにか走れるようになって、いつの日か、憧れを追い越せる日が来るから。

まぁ、卒業式最後のホームルームっつうことで、君たちのお父さんお母さんが見てるからってこんな格好いいこと言ったけど?(笑)こういう時に先生からもらう言葉って、その時は響いたような気がしても時間が経てば忘れるんだよな。それは、その時は少しは響いても、結局行動に移すやつなんかいないからだ。行動に移されなかった助言は忘れる。至極真っ当なことだ。だけどな、お前らはラッキーだと思う。今のその気持ちを、ちゃんとずっと、忘れないでいられると思う。なぜだと思う?

4月から、俺が一番尊敬したその先輩に、沢山のことを教えてもらえるようになるからです。君たちがこれから進む中学校で、俺が一番尊敬したその先輩が、理科の先生をしています。」

***

中学生になった。制服を着るだけで、ランドセルを背負わないだけで、登校班ごとに登校しないだけで、なんだか随分と、大人になった気がした。3組の教室で、名簿順に決められた席に座る。小学校からの持ち上がりでそのまま中学校に上がるだけの私たちの学校は、ただのクラス替えのような感覚で、クラス中誰もが顔見知りだった。

その時、扉が開きガラの悪い白衣の人がかったるそうに入ってきてギョッとした。「よーしお前ら、入学式行くぞー。廊下出ろよー。」それだけ言って生徒を外に出す。とても先生とは思えない。挨拶も自己紹介もなかった。「担任かな!?」少しだけザワザワする。それを聞いてその人は、「俺はお前らの担任じゃねぇよ。担任の先生はこの後の式で発表になるから、俺はお前らを体育館に連れて行くだけ。」そう言って、特徴的なかったるそうな歩き方のまま、体育館に向かって私たちを先導した。

その後で発表された担任の先生は、おじいちゃんみたいな人だった。それからはオリエンテーションなどが続き、初めての授業の日になるまで、その人のことは忘れていた。

初日の授業、科目は理科。私たちは理科室に向かった。いた。理科室に入ると、そこにはあの初日に体育館まで私たちを先導したガラの悪い白衣がいた。最初の理科の授業は生物だった。種子植物だとか裸子植物だとか、そんなところから始まって、葉緑体だとかミトコンドリアだとかの話になった。

ガラの悪い白衣は黒板にサラサラと葉っぱの絵を書いた。私たちも板書する。一通り書いたかと思うとチョークを置き、パッパと粉を払ったその手を白衣のポケットに突っ込み、ツカツカと理科室の一番後ろまで歩いていった。そして自分の書いた黒板を眺めながら、突然こう言った。

「あー、ごめんな?俺の絵、上手すぎて真似できないかもしれねぇけど、こんな上手く書けなくてもいいから。」

とんだナルシストだった。

その時、ながせんの言っていた言葉を鮮明に思い出した。ながせんが憧れた先輩は、この白衣のことだ。どこか確信としてそう思った。

授業終わり、黒板を消している白衣に「先生ってもしかして、ナガシマ先生の先輩?」って聞いてみた。するとまたかったるそうに振り返って、こう言った。

「あ?お前らまさか、ナガシママインドを受け継いできた生徒か。」

楽しみだなと笑って、また黒板を消し始めた。ナルシスト白衣の授業スタイルはずっとそんなかんじだったけど、確かに楽しくて、私は理科が好きになった。特に生物学には宇宙を感じた。人間ってすごいなと、ワクワクした。

***

その後、私は高校に進み、更なる強運で人生の恩師ともいえる生物学のミズヤ先生に出会った。ミズヤ先生は進路指導の先生でもあった。あの高校で、担任でもなかった私に、根気強く進路指導をしてくれた唯一の先生だった。ANAのパイロットになりたいと大それた夢をヘラヘラ口走った私に、「お前が操縦する飛行機になんて絶対乗りたくない」と笑いながら、でもはっきりとそう言って、今の道へ進んでいくための助言を沢山してくれた。

私は運良く、そんなふうに恩師とも呼べる素敵な先生に巡り合うことができた。それはとても幸運なことだったのだと分かる。それに今ではもう、先生が聖職者なんて言われていた時代は、遠い昔のような話になってしまった。

今やモンペア対応とか、先生同士や生徒同士のいじめとか、こどもの貧困とか、部活の顧問や朝課外での出勤とか、そんな教師生徒間の大切な時間以外のとことで起きている問題に取り組まなければならなくなった。その多くが答えのすぐに出るようなものではなくて、そんな難問だらけのタスクが山積みになっていくような、企業なら完全にブラック状態の教育現場で働いている。

あの頃お世話になった先生たちは、今、どうしているんだろう。こんな時代でも、先生らしいああいう授業は健在のままなんだろうか。ニュースを見る度に、あの頃の先生たちを思い出す。

こんな中、先生になりたいって人がいるのかなって、心配になる。金八先生とかごくせんとか鈴木先生とか、ああいうドラマが響いた時代とは、随分変わったんだと思う。まだ未完成の人間だらけが乗った船の、舵取りを任されているんだもん。すごい重責だと思う。

塾の質の高さや、YouTubeでの無料授業、コロナ禍のリモート化もあいまって、『学校なんて行く意味なくない?』みたいな論議が物議を醸すまでになった。

じゃあ、それでも学校の先生に学ぶ意味ってなんなんだろうって、先生に何を学んでいたのか?って、そんな疑問が浮かんだ時に、私の尊敬する友人が、アインシュタインのこんな言葉をくれた。

Education is what remains after one has forgotten everything they learned in school.

(教育とは学校で学んだことをすべて忘れた後に残るものである)

これを聞いた時私は、ながせんが言ってた「どうせ忘れてしまうもの」という言葉を思い出して、それでも私が『覚えていた』という事実にハッとした。

友人は続けてこうも言った。

『先生からかけてもらった本当に些細な一言だったり、授業の間の雑談だったり、そんな何気ないことを馬鹿みたいに後生大事に生きていたりするんだよな。逆に心無い言葉をかけられて、一生それを抱えて生きていく人もいる。

先生というのは、授業で教えた事柄だけではなくて、彼らの「姿勢」が生徒に見られているんだと思う。大人としての姿勢、世の中への向き合い方、勉強(学問)への向き合い方。そういう姿勢が強く生徒の記憶に残るんだと思う。』

私はながせんの背中を見て育った。暴走族ともヤンチャなグループとも無縁だったが、先生の話からそんな時代の学校を想像するのは楽しかったし、どんな環境にいても自分次第でいつからだって勉強を始めることができるという姿勢を教えてもらった。

オンライン授業で何万人に向けられた話聞いてるだけじゃ、時に机上の空論に聞こえることもある。その一方で学校の先生は、私たちのためにいてくれる。そして先生も、実在する生徒一人一人を『個』として知ってる。その上で、その生徒に向けて、その生徒のために、先生がした経験や人生の話をしてくれたりする。生身の人間が、私たちに一生懸命に教えてくれようとしてくれている、その姿勢を覚えていて、こうしてたまに思い出しながら大人になっていくんだと思う。

経験のすべてに意味を求めるのは窮屈だけど

苦い経験も楽しかった経験も

どれも自分の肥やしになるんだとしたら、

それを肌で実感しながら成長していけるのが

学校という場所の在るべき形であって欲しい。

経験と知識と カビの生えかかった勇気を持って

負けるな、先生。

ながせんに育てられたクラスメイトが書いた卒業文集のnoteです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 このnoteが、あなたの人生のどこか一部になれたなら。