全国で約1,000枚のレア標識「徐行」を追え!

徐行標識は日本全国で公道に常時設置されている場所は約1,000箇所、東京都で約150箇所しかない、比較的なレアな標識である。読者の中には、公道上では見たことがなく、スーパーマーケットや公共施設等の私有地の構内で見かけることのほうが多いという方も多いかもしれない。この記事では、徐行標識が設置されている場所やその傾向など、その特徴について振り返ってみる。

そもそも徐行とは?

徐行というと、なんとなく「ゆっくり走る」とイメージするかもしれない。具体的に何キロくらいで走ればいいのかわからない方も多いだろう。道路交通法では、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されている。しかし、具体的な速度は数字で示されていない。

そこで、教習所でも習う車両の「停止距離」についておさらいしてみよう。

停止距離 = 空走距離 + 制動距離

ここで、

停止距離 = 危険を認知してから、自動車が実際に停止するまでの距離

空走距離 = 人が危険を認知してからブレーキを踏み効き始めるまでの距離。時間に換算すると反応時間は早くて0.6秒、通常は1.5秒以内といわれる。

制動距離 = ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に進んでしまう距離。(時速(km/時)の2乗 ÷ (254×摩擦係数))で計算できる。摩擦係数は乾いた舗装道路で0.7、濡れた舗装道路で0.5、雪道/氷だと0.1程度。

である。この記事では、新潟県警の計算に倣って、反応時間を0.75秒、摩擦係数を0.7として、時速による停止距離を計算してみた。今回は、特に時速10km以下の低速時の停止距離を刻んで出してみた。

時速10kmだと、制動距離は60cmにまで減少するが、空走距離がまだ2.1mあるため、まだ普通乗用車の車長の半分ほどの停止距離が必要である。「直ちに停止する」とはまだ言えないだろう。時速7kmだと1.7m、時速5kmだと1.2mとなる。制動距離はそれぞれ30cm、10cmと限りなくゼロに近づいているため、注意深く運転して空走距離をもっと抑えられば停止距離はもっと抑えることができるだろう。よって、四輪自動車であれば時速7km程度以下であれば「徐行」といえるだろう。

また、制動距離は車両重量が増えると増えるというイメージがあるかもしれないが、実はこれは正しくない。ブレーキで車両重量$${m}$$の車体を停止させる場合、「運動エネルギー」と「摩擦力による仕事」が釣り合う距離$${x}$$で停止するため、

$$

\dfrac{1}{2}mv^2=\mu Nx = \mu mgx

$$

より式変形をすることで $${x=}$$時速(km/時)の2乗 ÷ (254×摩擦係数 ($${\mu}$$)が導き出され、制動距離$${x}$$は車両重量$${m}$$に依存しない解となる。実際、ブレーキ性能試験を行ってみても両者が無関係であることが証明できるとのこと。

ただし、摩擦係数($${\mu}$$)は車種の基本構成 (重心位置の高低、前後)により変化する。前輪荷重が重く重心が高いクルマの制動距離は長く、前後輪の荷重バランスが良く重心が低いクルマほど制動距離は短くなるとのこと。また、過積載の貨物自動車も制動距離が長くなるので注意である。坂道の場合も道路に車両重量が垂直にかからなくなるため制動距離は変わってくる。

徐行標識が設置される場所

この度、筆者はXのフォロワーの皆様と共同で、約1,000箇所あると言われる日本全国の公道に設置されている徐行標識のうち約1,050箇所を特定した (2024年6月現在)。これらの設置場所の傾向から、以下のような場所に多く設置されていることが判明した。

学校、保育園、福祉施設等の出入口近くの生活道路

高さが低い、または幅の狭いトンネル、アンダーパス等の手前

見通しの悪い急カーブや上り坂の頂上付近の手前

急に道が細くなる、もしくは道路凹凸の手前

大型貨物車が出入りする施設や作業現場の近く

カーブが連続する山道

急な下り坂

交差点手前 (前方優先道路)

また、道路交通法には、標識がなくても徐行しなければならない場所が明記されている。実際には、このような場所には徐行標識も割と設置されている。また、「前方優先道路」の補助標識がついている徐行標識は、ほぼ沖縄県に集中しており、他には北海道 (2個所)、石川県 (3個所)にもある。

(徐行すべき場所)

第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。

徐行標識の設置者

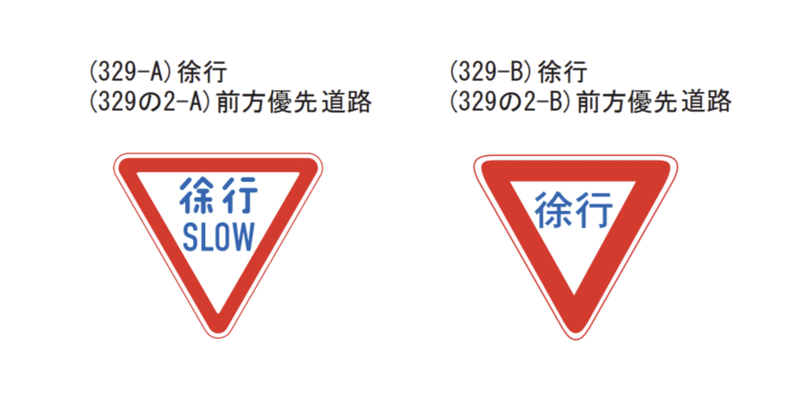

標識令第4条によると、(329-A/B)徐行標識は都道府県公安委員会でも道路管理者でも設置が可能である。((329の2-A/B)前方優先道路は都道府県公安委員会のみ)

徐行標識は「交通規制情報」オープンデータに掲載されている都県もあるが、掲載のあるものは公安委員会による設置であり、道府県によっては全く掲載がなかったり、道路管理者のものは掲載されていなかったりしたり、場所によっては公道に見えても私有地や私的設置の場合もあるため、全国の徐行標識の設置場所の把握には現地調査が必要になる。

徐行標識の全国分布

それでは、徐行標識の全国分布を見ていくことにする。

設置の多い都道府県の第1位は東京都であり、約150箇所設置されている。東京都では殆どの場合、「1. 学校、保育園、福祉施設等の出入口近くの生活道路」の理由で公安委員会によって設置されている。また、東京都あきるの市の東京サマーランドに続く道に約10本の徐行標識が設置されているが、この区間は公道ではなく私道である。公安委員会が設置するはずの最高速度などの規制標識も東京都にあるまじきくらい古びている様も見て取れるが、これも私道であるからである。

第2位は長野県で約110箇所設置されている。長野県では「6. カーブが連続する山道」によるものが多く、曲がりくねった山間部の道路の特定の区間に集中的に道路管理者によって設置されているケースが目立つ。

第3位は茨城県で約60箇所設置されている。茨城県の特徴は、筑波山近くのフルーツラインのように、公安委員会が区間を示す補助標識とともに徐行区間を設置していることである。また、全国でここにしかないかもしれない、徐行の規制予告標識も存在する。

第4位は沖縄県でここも約60箇所設置されている。沖縄県は「(329の2-A/B)」としての設置が多く、約65%は前方優先道路による設置である。

一方、三重県、広島県、福井県、長崎県はいまのところ県内で1~2本しか設置が見つかっていない。和歌山県に至ってはゼロである。公道上で「徐行標識マップ」に未掲載の徐行標識を見つけた場合は、コメント欄などで連絡をいただきたい。

東京都 147★

長野県 116

茨城県 62★

沖縄県 59●

北海道 53●

新潟県 49

福島県 44

宮城県 42★

愛知県 33

奈良県 29★

福岡県 25

静岡県 24

千葉県 24

徳島県 23★

宮崎県 20

岩手県 19★

京都府 19★

群馬県 19

大阪府 18

埼玉県 16

石川県 16●

青森県 15

愛媛県 14

富山県 13

佐賀県 12

岐阜県 12

山梨県 10

栃木県 9

神奈川県 9

山口県 9

熊本県 9

島根県 8

兵庫県 8★

山形県 7

岡山県 7

香川県 7

高知県 7★

大分県 6

滋賀県 6

秋田県 6

鹿児島県 5

鳥取県 4

三重県 2

広島県 2

福井県 1

長崎県 1

和歌山県 0

★=交通規制基準に記載のある、区間表示またはそれに準じる補助標識がついている標識がある都府県 (9)

●=交通規制基準に記載のある「前方優先道路」の補助標識がついている標識がある道県 (3)

新標識への置き換えは進んでいるか?

また、公道に設置されている徐行標識のうち、新標識にどれくらい置き換えが進んでいるかも調べてみた。結論としては、「SLOW」が入った新標識(329-A)(329の2-A)は、全体の約14%である。新標識が導入されたのは2017年であるが、約8年経った2024年6月現在でも、まだこの程度である。同時期に「STOP」の文字がはいった新デザインの「止まれ」標識は約10年かけて全国のすべてを置き換える計画のようであるが、止まれ標識は全国に約170万箇所と設置箇所は標識の中でもトップクラスであるが、すべてが公安委員会の管理のため、計画を立てやすいだろう。徐行標識の場合は、正確な割合は不明だが3~4割程度が公安委員会による設置で残りは道路管理者による設置となるため、計画は立てづらいだろう。

*

徐行標識の詳しい場所については、拙作の徐行標識マップで確認できる。

参考記事:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?