東京都に完全フラット型低コストLED信号機がない理由は?

LED信号機は、2000年代前半から徐々に普及が進み、若干の世代交代が行われたのち、2024年現在では「完全フラット型」の低コストLED信号機と呼ばれる、灯器に庇 (ひさし・フード)がないタイプのものが、多くの道府県で導入が進んでいる。

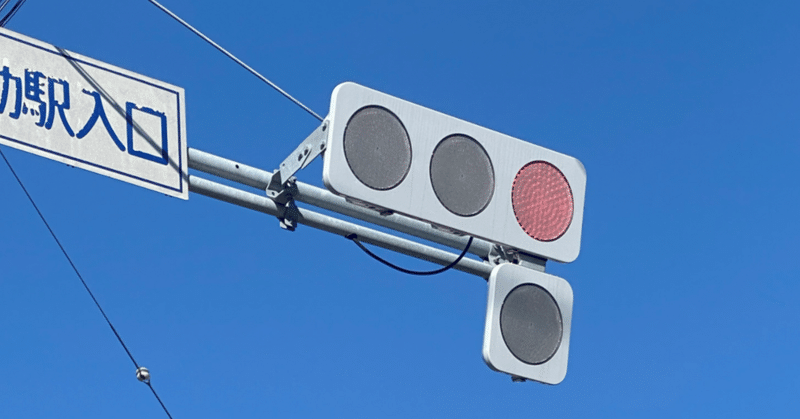

一方、東京都では従来の電球式灯器をLEDに改造したものや、2000年代前半に登場した、短い庇がある薄型LED信号機のみが導入されており、完全フラット型の低コストLED信号機は皆無である。この理由についてこの記事では見てみよう。

東京都は他の道府県と信号機の仕様が違う

まず前提知識として、日本の交通信号機には規格があり、仕様書は警察庁が作成している。信号機の部品ごとに仕様書番号が付いており、改版を判別するために「版」の番号も振られる。この仕様書は「警交仕規」と呼ばれ、設置されている信号機の部品に貼られている銘板 (プレート) にも「警交仕規」の番号や版が記載されている。

千葉県のLED信号機なので「警交仕規第1014号」の文字が見える。

東京都のLED信号機の場合、同じような信号機に見えても「警管仕第25号」の文字が見える。

たとえば、交通信号機の灯器の仕様書は、「交通信号灯器仕様書」(警交仕規第1014号)で、2024年5月現在の最新版は「版4」である。日本には信号機メーカーが複数社あるが、それぞれデザインや性能は異なるものの、警交仕規で定義されている仕様を満たすように製造している。

警交仕規第1014号相当の仕様の内容が記載されている

一方、東京都では、警交仕規を元に仕様をカスタマイズした「警管仕」 (警交仕規の警視庁管内版)を定義しており、警視庁管内に設置されている交通信号機は警交仕規ではなく警管仕の仕様に従っている。たとえば、警交仕規において上の図で信号灯器の幅が1250mmとなっているところは、警管仕では1190mmとなっている。

そのため、警交仕規に従って製作された交通信号機は警視庁管内には設置できず、別途警管仕に従った特別な仕様で製作する必要がある。警交仕規で完全フラット型低コストLED信号機の仕様が策定されても、東京都には適用されない。

東京都は全国でもいち早くLED信号機普及率が100%になった

また、東京都では2000年代前半から他の道府県に先駆けてLED信号機の普及率向上が推進され、フラット型LED信号灯器の本格的な推進が始まった2017年には、東京都の車両用灯器LED化率はすでに98.6% (9万8千灯のうち9万7千灯)となっており、この時点で新しい規格を受け入れるメリットはなかったようだ。その後、2018年度末 (平成30)には、47都道府県で一番早くLED化率100%を達成している。

*

こちらもどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?