失われた50年 その1

ラビ・バトラ「JAPAN 繁栄への回帰」1996年3月6日 初版発行/総合法令出版 より

👇

1950年代の成長は10%をわずかに下回っていたが、1960年代に入ってからはとうとう10%を超えてしまった。そしてこの20年の間に、日本国民は未曾有の繁栄を謳歌したのである。プラウトの経済では、生活水準の向上はすべての人々が享受することになるが、

当時の日本では労働生産性の急激な上昇に伴って平均実質賃金も上昇したのである。

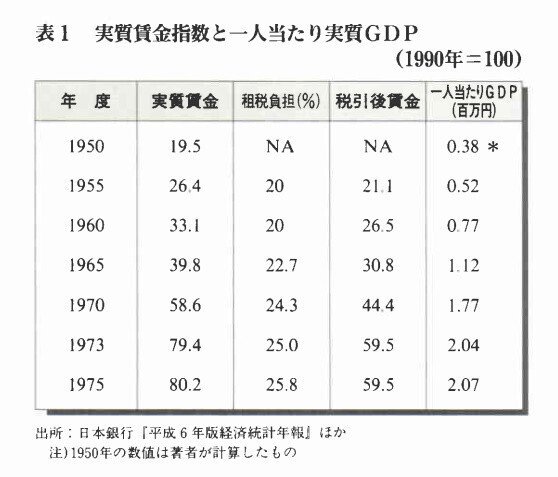

表1は、1990年をベースとして実質賃金指数・租税負担率・税引き後賃金・国民一人当たりの実質GDPを表したものである。ここにおける租税負担率 は、国民所得に対する国税・地方税・社会保障費の割合を示す。

実質賃金指数や税引き後の賃金は実質的な生活水準を表すが、特に税引き後 の賃金は消費に直接結びつくために、より的確に表すといえる。また生産性をはかるための指標はたくさんあるが、国民一人当たりの実質GDPはその国の生産性を表すものといえる。そして実質賃金指数は、生産性と比較してみるべきものである。

一人当たりのGDPはインフレの影響を調整した後 で、 1950年から1973年までの23年間 で437%分の増となっている (38万円から204万円)。同じ期間の税引き前の実質賃金は307%分の増となっている (19.5から79.4)。したが って307÷437=0.703となり、実質賃金上昇分は生産性の70.3%であることがわかる。

第四章で、プラウト経済における生産性の上昇に対する理想的な賃金体系は、その生産性上昇分の70%が労働に対して向けられ、30%が不動産や資本に向けられるものであると述べた。

つまり1950年から1973年までの日本は、まさに理想的な賃金体系だったのである。勤勉さや仕事の効率性が高賃金として比較的報われていったので、そこには労働の搾取は行われていなかったといえる。

1973年以降、急成長にも終わりがきて生産性の成長もほとんどゼロ成長にな った。そして成長がないので実質賃金の伸びも横ばいになったのである。

しかし重要なことは、1973年から1975年の、消費者物価が50%アップとなった極端なインフレ時でも、実質賃金が下がらなかったということである。

カナダ・アメリカ・オーストラリアなどでは、石油価格が4倍となったインフレの時代には、実質賃金が下落した。

このように日本の経済は、人々の必要性をしっかりと汲み取っていた。また

他の諸外国にとって石油ショックは大惨事を呼ぶ原因になったが、日本においては生活水準には打撃を与えなかった。これは、プラウトの提唱する経済 (当時の日本経済)がいかに外部からの揺さぶりに耐えうるかを示している。

税引き後の賃金においても日本の生活水準は上昇した。1955年から1975年 までは税金も上昇しているが、国税と地方税の比率はほとんど横ばいであったから、その主な原因は社会保障費の上昇にあった。税引き後賃金指数によれば、1955年が21.1で1973年が59.5であり、182%分の伸びとなっている。しかし急成長の時代の実質賃金の上昇は、スムーズにはいかなかった。

これは表2に示されている。表1のデータを実質賃金と生産性の上昇分で表したものである。1950年から1955年までは、賃金の上昇分は生産性の上昇分と足並みを揃えていた。 しかし1955年からの10年間では、賃金の上昇分は生産性の上昇分の半分となった。そして1965年からの8年間で賃金の上昇分は生産性の上昇分に追いつき、この時点で生産性と賃金の上昇分はほぼ同じになった。

このことから、労働生産性が上昇した後には実質賃金が上昇することがわかるが、これはおそらく労働組合の強さに関係しているのだろう。 つまり労働組合が強ければ賃金の上昇は早まり、弱ければ遅くなるということである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?