今のうちに確認しておくべき【足関節背屈】

今回のテーマは「今のうちに確認しておきたい足関節背屈-解剖学や運動学の視点から-」になります。

こちらの記事を最後まで読むと

・距骨や腓骨の動きが学べる

・距腿関節の運動軸を把握できる

・背屈制限による影響を学べる

・制限の要因をピックアップできる

今日は「足関節の背屈」について共有していきます。

足関節背屈制限は、変形性膝関節症患者(膝OA)や捻挫後の患者など多くの人が抱えている問題の一つになります。そのための膝への負担を減らす方法として足関節背屈に対してアプローチしていくことも多くあるのが現状です。

しかし、背屈制限に対するアプローチの前に背屈の動態の理解がおろそかになっているケースをしばしば見かけます。

なぜ背屈制限が起きるのか?

なぜ背屈制限がいけないのか?

背屈制限に伴う所見は?

なぜ背屈制限が生じてしまうのか?

この辺りの理解を深めていくことが重要であり、運動療法を円滑に進めていく上では必須の知識になります。

それでは始めていきます!

足関節背屈

前提として足関節自体は、脛骨・腓骨・距骨から構成されている距腿関節を指しています。そして距腿関節の背屈制限というのは、臨床では多くの患者に確認できる所見であると思います。

足関節背屈制限は、歩行時のトゥクリアランス(つま先が上がらない)の問題やしゃがみ込みなどに直接的に関与します。背屈できないことで遊脚期の際につま先が引っかかってしまうことや制限があることで床へしゃがむことが難しいという問題に直面することがあります。

何が背屈制限になるのか?

この理解ができてないと背屈制限のアプローチがなかなかうまく行かないと思いますし、効果も一時的になってしまいます。

背屈制限の因子

足関節背屈制限因子は一体どのようなものがあるのか?

前方に制限因子があるのか、それとも後方組織に制限因子があるのかは、患者によって異なってきます。

背屈制限をシンプルに考えていくと腓腹筋の柔軟性低下による問題が先に挙がってくると思います。しかし、背屈時の動態をもう少し知っておかないと、腓腹筋の関与の可能性が低い場合に次の治療アプローチが出てこなくなります。

足関節背屈制限

↓

腓腹筋の柔軟性低下

↓

次のアプローチは?

治療アプローチの選択肢が増えるようにしておくことが重要です。

距腿関節の構造

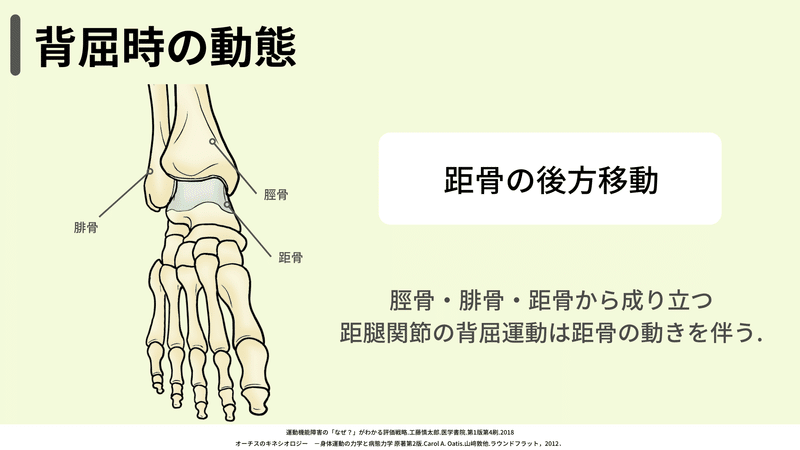

距腿関節は脛骨と腓骨、距骨から構成される関節であり、底屈や背屈が基本的な動きになります。

そのため底屈時や背屈時の関節の動きは、距骨が動くのか脛骨と腓骨が動くのかが変わってきます。(脛骨と腓骨は脛腓靭帯によって一体化している)

距骨関節面

距骨関節面について話をしていきますが、足関節背屈時には距骨が入り込むような動きが生じます。OKCの場合は、脛骨と腓骨が固定された状態で距骨が動き、CKCの場合は距骨が固定された状態で脛骨と腓骨が動きます。

足関節を背屈時ははまり込むため、距腿関節自体の安定性が増しますが、反対に底屈時は距腿関節の安定性が低下します。

距腿関節の運動軸

ここの距腿関節の運動軸が重要になってきます。ポイントになる点は以下の2つです。

①内果と外果の高さの違いがあり、内果の方が高い

→底屈時に足部が内転や内がえし方向に向きやすい

②内果と外果の位置に違いがあり、内果の方が前方に位置している

→運動軸が斜めになっている

底屈時と背屈時の動態が運動軸によって変化します。また背屈制限の要因にはこの運動軸の変化によって生じるものがあります。

背屈時の動態

ここから先は

運動療法マガジン

若手セラピスト向けの運動療法マガジンです。運動療法に悩んでいる方や初学者にオススメです!

運動療法マガジンプラス

通常マガジンの記事に加えてエクササイズ中心の記事を更新します! 動画コンテンツであるため記事が苦手な人におすすめです!

noteをご覧いただき誠にありがとうございます🙇♂️日頃より皆様のご支援があるおかげでnoteを楽しくご提供させていただいています。この内容が多くの方の元でお役に立てることを願っています。noteの売上げは皆様に還元するように利用していきますので宜しくお願いします👊