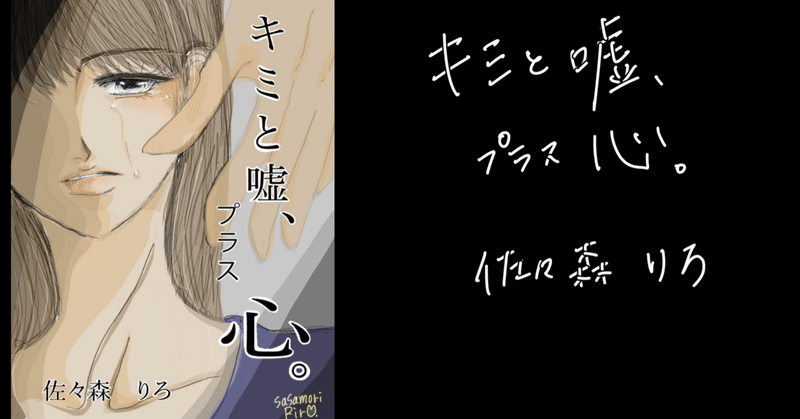

キミと嘘、プラス心。13

第十三章 真実

沖野ビルの地下駐車場に車を停めた沖野さんは、あたし達をエレベーターへと連れて、最上階の部屋へ案内してくれた。

客室として通された部屋は一面ガラス張りの窓から東京の淀んだ空が一望できた。

びっしりと並んだビルや建物。入り組む道路や線路。曇っていて遠くまでは見通せないけれど、都会の上に立っている。そんな気分にさせられた。

ここに、あたしも少し前まで住んでいたんだ。なんだか、自分がますますちっぽけな人間なんだと思い知らされる。

「詩乃、座ったら?」

「あ、うん」

「座ってくつろいでいてください」と言って沖野さんは一度部屋から出て行った。

窓の外の景色に一人興奮しているあたしと違って、モヨは平然と置かれたソファーに腰掛けていた。

こういう場所に慣れている。

そう言った感じで辺りを見回すこともしない。ただ、沖野さんの出ていったドアを気にしながら時々ため息を吐き出している。

あたしがモヨの隣に腰を下ろすと同時に、沖野さんが戻ってきた。

後ろからついてきた女の人が、あたしとモヨに一礼して「失礼します、どうぞ」と、お茶をおいてくれた。

その人が部屋から出ていくのを見届けると、沖野さんは目の前のソファーに浅く座り、頭を抱えるようにして俯いた。

きっと、キヨミさんに関する情報の多さにまだ、混乱しているのだろう。

「……まず、雨宮さんはどうして百代さんと一緒にいるんですか?」

力なく、俯いた頭を上げてこちらを見る沖野さんの表情は虚な気がした。

あたしがしっかり答えないと、沖野さんはずっと迷い続けてしまう。

そう思って、嘘はつかないように心を開く。

一度、隣でこちらを伺うモヨに、目を合わせて唇を噛んでから口を開いた。

「百代……いえ、モヨは、あたしの親友です」

まっすぐ、沖野さんに体ごと向き合いあたしははっきりと言った。

沖野さんは驚いた顔をする。

「モヨとは高校で出会いました。うちの田舎には不釣り合いなとても洗練された都会の子だと思いました。だけど、話して見ると周りの友達と変わらない、普通の女の子でした。だから、あたしはモヨのことを一友人として、今まで接してきました」

「今まで?」

「これからもモヨとは仲良くして行きたいんです。だけど、モヨはずっと重たいものを抱えていて。あたしには到底わからないくらいの深い悲しみや怒りや苦しみを持っているんだと思います」

そっと、モヨへと視線を向けると、下がった眉に、泣き出しそうな表情で俯いていた。

「沖野さんに出会えたから、あたしはそれを知ることができました」

「……え」

「沖野さん、あなたは知ってしまったんですか? キヨミさんのこと」

核心を、自ら突きに行く。だって、もう隠しようがないし、こんなに苦しむのなら全て知ってしまうのが一番なんじゃないかと思ってしまう。

優しい嘘もあるのかもれないけれど、今のあたしにそんなうまい嘘などつけそうにない。

目の前の沖野さんの顔が、眉が、目が、口元が、雪崩のようにゆっくりと崩れていく。崩壊する顔面を両手で包み込み、嗚咽を漏らす。

先ほどまでずっと、我慢していたんだろう。もしかしたら、あたしとの接触に、一縷の望みをかけていたのかもしれない。

全てが真実だと、きっと受け止めさせてしまった。

元はと言えば、あたしが全部悪い。

夢も希望も、持つだけなら誰も文句は言わない。未来があれば、叶わない夢も希望もないから。

あたしが沖野さんに与えてしまったのは、絶望だ。嘘という絶望。

見知らぬあたしが勝手に土足で踏み込んで、彼の人生に希望を与えたりしたから、こうなってしまったんだ。

だから、あたしがしなければいけないことは、ただ一つ。

膝の上で握りしめた手が震える。

全身から血の気が引くように、背筋が冷える。座ったままの姿勢で、おでこが膝につくくらいまで思い切り頭を下げた。

「ごめんなさい! 本当に、ごめんなさい……ごめん、なさい」

込み上げてきた涙が、ぼたぼたと手の甲に当たっては流れ落ちていく。

あたしには、謝ることしかできない。

だって、あたしが知っていることは、キヨミさんはもう、この世にはいないという事実だけだから。

沖野さんが、キヨミさんはもう帰ってはこないと知った時点で、あたしの嘘は冷酷な言葉に変わる。優しさなんて一ミリも無い、思いやりなんて皆無だ。

だって、あなたはあたしの知らない人。ただ、道端で偶然出会っただけの他人なだけだから。

あの時は、責任なんか何も持たなかった。

わざわざ東京にくる事も、モヨや孝弥と関わることも、こうやって謝る必要も知らないふりをしていれば、なかったこと。

だから今はただ「ごめんなさい」と謝らせて欲しかった。

あたしは、何度も何度も謝罪をする。許してもらおうとは思わない。こんなの謝って済む問題じゃない。わかっている。わかっているけれど、あたしには、これしか出来ない。

しばらく、沈黙の中に窓を打ちつけ始めた雨の音とあたしの嗚咽だけが広い室内を占拠した。頭がぼうっとし始めた頃、そっと背中に暖かい手が乗せられていて、少しだけ安心する。モヨがいてくれることが救いだ。あたし一人では耐えられない。

「優志さん、キヨミさんのこと、本当に大切になさっていましたよね」

あたしの背中に手を置きながら、モヨの声が隣から聞こえてくる。寂しさを纏いつつ、だけどどこか優しさを感じる。顔を覆っていた手で、あたしは両目の涙を拭った。

「あたし、キヨミさんとはモデルのオーディション会場の建物内で再会したんです。初めて会ったのは、喫茶店〝鈴蘭〟優志さんもご存知ですよね?」

まだ視界のぼやける瞳のまま、あたしは顔を上げて、沖野さんの表情を確かめようとする。だけど、歪んだ視界に沖野さんの表情は読み取れない。

「マスターが話していました。あのふたりはきっと運命のふたりだって。どこから来たのか、なんの目的でここへきたのかは分からないけれど、出逢ったのがここなら、きっと二人はまた再会することが出来るって」

「……鈴蘭の、マスター。今もお元気で?」

「はい。変わらずに自由気ままにお店を開いています。あたしがキヨミさんと鈴蘭で出逢って、また東京で再会出来たのもきっと奇跡。マスターは魔法使いかなんかですかって聞いたことがあるくらいです」

何度も拭った瞳が、ようやく困ったように微笑む沖野さんのことを映し出した。

柔らかい笑顔は、一番最初に見せてくれたものと同じように感じる。

「キヨミとは、その喫茶店で出逢いました。僕が婚約話に飽き飽きして現実逃避をした時に、偶然立ち寄った鈴蘭で」

思い出しているのか、優志さんの表情は優しい。

「まだあの時キヨミは学生で。だけど、僕より年下なはずなのに、とても凛としていて、迷いなく真っ直ぐに前を見据えているような気がしました。その姿に、自分にないものを持っていると、きっと目も心も錯覚を起こしてしまったんでしょう。初めて会ったのに、また会いたい。そう思えるほどに、僕はキヨミに惹かれてしまった」

「……うん、ほんと、キヨミさんには、人を引き寄せる力があるようにあたしも感じた」

モヨが小さく息を吐き出した後で、再び静寂が訪れる。

ジリっと、沖野さんの足元が絨毯を擦る音がして、震えた声が聞こえて来た。

「……キヨミは、本当に亡くなったんでしょうか」

すっかり涙のひいた瞳の目尻を拭って、あたしは沖野さんへと視線を上げた。

こちらを向いているんだと思っていたあたしの考えとは違って、沖野さんは遠く、窓の外を眺めていた。在りし日のキヨミさんの姿でも見ているかのように、目を細めている。

聞きたいけれど、聞きたくない。

現実から目を背けているようなその姿に、あたしは胸がギュッと詰まるように苦しくなった。

背中に置かれていたモヨの手が、一瞬グッと強くあたしの背中を押しつける。

「……キヨミさんは、交通事故で六月に亡くなりました。あたしはたまたま、またあの場所に戻っていて、ずっと連絡の滞っていた友人と連絡を取りたくなって電話したら、姉が亡くなってちょっとバタバタしてるからって、言われて……次の日に、友人のお姉さんがキヨミさんだったことを知ったんです……」

小刻みに震えているような感覚を背中で感じて、あたしはモヨの方を向いた。

視線はテーブルの辺りを漂っている。

迷っているような、不穏な空気を纏って泣きそうになっている。

「キヨミさんは、亡くなりました。交通事故で。夜、見通しのいい信号のある交差点で信号無視。単独の事故。キヨミさんは、自殺したんでしょうか……」

段々とモヨの声が震えていった。泣き声が混じり、言葉が出なくなってしまって、今度はモヨが俯いて肩を震わす。

「……自殺……? まさか……」

沖野さんも震える声でようやくこちらを振り返った。

「キヨミさんは、優志さんのことを誰よりも大切に想っていたと思います。いつも幸せそうな笑顔で話をしていたから。優志さんがキヨミさんのことを選んで、幸せになってくれることを、あたしは勝手に望んでいました」

「……キヨミに、はっきりと一緒になろうと言ったことはありませんでした。僕は立場も弱いし自分の意思を通せるほど強い人間ではありませんでした。親の後を追うだけで精一杯で、キヨミとはそばで寄り添えていればそれだけで幸せだと思っていた。だけど、いい加減こんな情けない自分に嫌気がさして、父へと自分の気持ちを伝える決意をしたんです。父は、笑ってくれました。キヨミとのことも、認めてくれました。それなのに……どうして……」

苦痛に顔を歪めた沖野さんは、拳を震わせて自らの膝をゆっくりと何度も殴りつけた。

「……ごめんなさい」

聞き逃してしまいそうなくらいに小さな謝罪を漏らしたのは、モヨだった。

「……ごめん、なさい……ごめんなさい……」

何かを思い出しているように虚空を見つめて、ひたすらに謝り出した。

「……全部……全部悪いのは……多分、江莉なんです」

モヨの言葉と共に、窓の外で雷鳴が轟いた。

先ほどまで自然光でも明るかった室内が、暗雲のかげりに天井のライトが自動的に明かりを灯す。

稲光りがスカイツリーを貫いた気がした。

雨はまだ降り続ける。不穏な空はきっと、まだ晴れることを知らない。

✳︎

奥田江莉がどういう人間なのか、僕はよく知らない。

奥田グループとは会社を通して交流は昔からあったけれど、ただそれだけのことで、あの人が僕を慕ってくれていること以外は何も知らないし、特段興味がなかった。

僕はもっと彼女のことを知るべきだったのかもしれない。

大切なキヨミのために、キヨミを守るために、一番気を付けなくてはいけない相手だったのかもしれない。

雨宮さんと百代さんは、キヨミの実家のことを詳しく話してくれた。結局、事故の真相はわからない。百代さんが口にした自殺の言葉。

もしキヨミが自ら命を絶ったのなら、それはもしかしたら僕のせいなのかもしれない。

あの時、どうしてすぐに追いかけなかったのか、自分の立場など顧みずにキヨミを優先していたら。

あの日を思い出して、頭の中では後悔が渦巻く。

────

キヨミが好きだったコーヒー豆が切れていた。

仕事から帰る直前に思い出して、車ではなく立ち寄りやすいように電車に乗って家まで帰っていた。目当てのコーヒー豆の入った袋を抱えてやってきた電車内に乗り込んだ。途端に、僕のスマホが上着のポケットの中で震えた。

満員電車はいつも座る事など出来ないのだが、停車した駅には流れるように人が降りて行った。運良く、席が空く。

疲れきった体を沈めるように深く座り込み、スマホを確認した。

》ごめんなさい。田舎に帰ります。

謝罪と共に送られてきた言葉に、僕は背筋がピンッと張り詰める。手にしたスマホが、小刻みに震えた。

到着駅までは、あと三駅ある。

とにかく落ち着いて、僕はメッセージの返信を送った。

》どうした急に?

本当は《《急に》》などではない。

それは分かっているけれど、まだ何の話し合いもしていないまま出て行くなど、理解できなかった。

付き合って三年が経つ恋人、キヨミからのメッセージ。

僕は、キミの飾らない素朴さと美しい容姿、僕に対する優しい心に強く惹かれていた。

『お前にはうちの会社を継いでもらわなければならない。奥田グループの江莉さんがお前の事をとても気に入ってくれているらしいんだ。悪い話じゃない。一般の女性を選ぶよりもずっと素晴らしい未来ある結婚になる』

小さい頃から父には逆らえなかった。

一代で築き上げた大会社の社長で人望も厚い。もちろん父のことは尊敬もしている。考え方や行動はとても素晴らしいとずっと背中を追い続けてきた。

しかし、それとこれとは別だ。

『この話が決まれば、お前にも若社長として会社を一つ任せたい』

『え……』

『散々出来の悪い息子などと言ってきたが、全てお前の為だ。甘やかすと調子に乗るからな、俺に似て』

そう言って笑う父。

優しさで言ってくれているのはありがたかった。もちろん僕の夢でもあった、父の会社を継ぐ事。だけど、その為にキヨミと別れるなんてことは、嫌だった。

回想に耽っていると、またスマホが震えた。

》ユウくんの夢をわたしには奪う権利がないもの。考えた結果なの。ごめんね。さようなら

キヨミはいつも僕を中心に考えてくれていて、自分の気持ちを押し殺してしまう。

僕が、父の《《社長にしてやる》》という言葉に揺れていた事は間違い無くて、だけど、キヨミとも離れたく無くて……

そんな優柔不断な僕に、いつもキヨミは「思った通りにしていいんだよ」そう優しく言ってくれた。甘えすぎたんだ、僕はキミに。

元々、二人で住むには広すぎるマンションの部屋に帰り着くと、真っ暗で冷たくて、果てしないほど広がっていくような空間が目の前にあった。

まるで、最初からそこにキヨミはいなかったんじゃないかと、悲しみが纏つく。キヨミの痕跡がきれいに片付けられていて、唯一、テーブルの上に置かれていた手紙に目が止まった。

すぐさま手に取り、丁寧に封を開ける。

中には便箋が一枚とお揃いで買ったリングが入っていた。

ユウくんへ。

勝手に出て行くことを許してください。

わたしが出した結論は、きっと正しいと信じています。

どうか、幸せになってね。

わたしの事はもう忘れてください。

キヨミ。

p.s.リングは返します。

「……なんで……キヨミっ」

力が抜けて床に膝を着き、崩れるようにして座り込んだ。手紙をくしゃくしゃになるくらいに握り締めて、声を押し殺して泣いた。

〝わたしが出した結論は、きっと正しいと信じている〟

キミは、どうして最後まで自分の気持ちを押し殺すんだ。

窓の外の雨音が、僕の嗚咽をかき消すように強く激しく鳴っていく。

あの日、僕とキミの恋が終わった。

*

どうして、終わらせてしまったんだ。

すぐに追いかければ良かったじゃないか。

僕の人生全てを賭けてでも、キヨミは手放してはいけない存在だったはずだ。

あの日の僕は……どうしてなにも行動しなかったんだ。

ずっと、どこかでまた会えると。

キミとの出逢いも再会も、奇跡だと思っていたから、また何度でもキミと再び出逢えるんだと、心の片隅で悠然とした気持ちが転がっていたのかもしれない。

僕は、なんて愚かだ。

キヨミの気持ちなど考えてあげられていなかった。彼女が僕といて幸せだったのかどうかも、もう分からない。

辛く苦しい思いをさせてしまっていたのなら、最低だ。自分ばかりが幸せだと思っていて、相手も同じように幸せなんだと思い込んでいた自分に腹が立つ。

どうして話してくれなかったんだ。なんのためにそばにいたんだ。キミに僕は、必要だったのだろうか?

自分の存在意義すら怪しくなってきてしまう。

キミの幸せを願うことの出来なくなった今、もう僕には、生きる価値もなくなってしまったのかもしれない。

悲しいけれど、キミのいない世界で、僕は生きている意味がないように思えてきた。

前回までの話はこちらから↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?