クロスロードを通して学ぶ~防災意識~

0.クロスロードを行うことになった経緯

今年度のオンラインゼミ合宿では、ららぱれっと班・めぐ海班・防災班の三つの班に分かれて活動をしています。

私たちが属している防災班では、さらに防災グッズ班・非常食班・クロスロード班に分かれており、それぞれが防災について学びを深めています。

クロスロードを行うことになった経緯として、防災班の話し合いの中で防災への課題を考えたときに、若者の防災への危機意識の低さが課題点であると考えました。

防災に対する若者の危機意識を高めていくためには何をすればよいのかと考えたところ、クロスロードという防災ゲームを見つけました。

クロスロードでは防災に関する問題をグループで話し合うゲームであるため、他の人の意見を聞くことで防災の情報に関して視野を広げることや防災の基礎知識を深めることができます。

1.クロスロードとは

クロスロード(Crossroad)とは日本語で「分かれ道」を意味しています。

そこから、「進退を決すべき岐路」という意味も派生し、災害対応は「進退を決すべき岐路」の連続であるという意味からクロスロードという名前が付けられました。

阪神淡路大震災を経験した神戸市の職員が実際に直面した災害対応のジレンマをゲーム化したものがクロスロードです。

災害対応にはジレンマを伴う意思決定が多くの場面でみられます。

「あちらを立てればこちらが立たず」という非常に難しい意思決定・判断に直面したことがもとに作成されました。

私たちの誰もが被災しうる可能性がある現在において、事前に災害対応のジレンマを、ゲームを通して体験することができます。

クロスロードは災害時のリアリティを体験するものであり、一つの正解にも多様な視点があることに気が付くことができます。

また、災害というリスク対応に一つの正解があるわけではないため、クロスロードを通して皆で最善策を考え防災の理解を深めることができます。

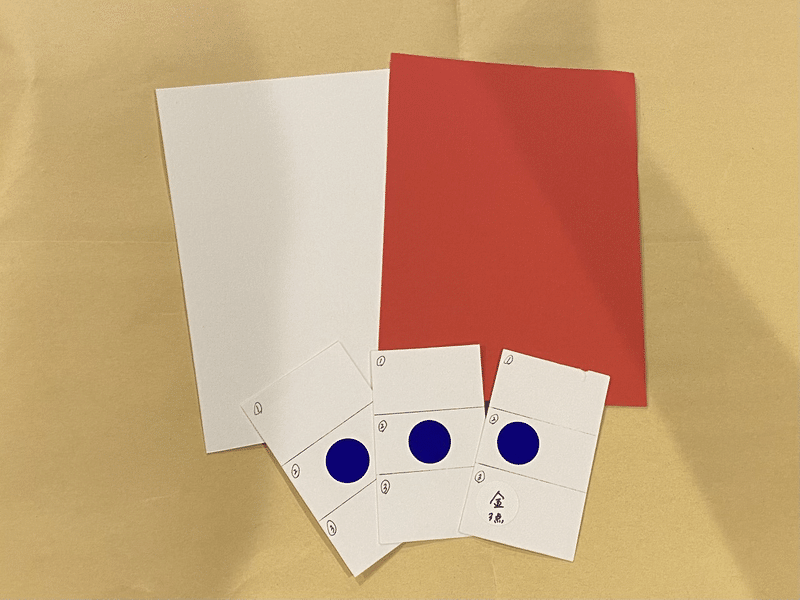

○用意するもの

・問題カード 10枚

・イエスカード 各人に1枚

・ノーカード 各人に1枚

・ルール解説用紙

・座布団カード(ポーカーチップなどで代用可)

・振り返りシート

ゲームの所要時間の目安は、ルール説明に10分、ゲーム実施に50分、振り返りに30分の計90分です。実施のポイントは、1グループ5人程度の話し合いやすい人数にすることです。

○ゲームの流れ①~⑤をカードがなくなるまで繰り返します。

ゲーム終了後はポイントが最も多い人・少ない人に理由を聞いたり、問題カードの中で特に迷った質問について再度話し合ったりする機会を設けると自分の考えや意見を振り返るきっかけになります。

(*地域などによってやり方が異なります)

出典:「防災ゲームで学ぶリスク・コミュニケーション クロスロードへの招待」 矢守克也・吉川肇子・網代剛 著(株式会社ナカニシヤ出版)2005年1月10日発行

2.田村知弘さんと佐々木美代子さんの紹介

・田村知弘さんの紹介

今回、クロスロード講座を太田ゼミのためにオンラインで開催してくださった田村知弘さんの紹介をします。

現在、田村さんは岩手県陸前高田市防災局防災課に所属しています。

2021年4月に被災地派遣職員として京都府亀岡市から陸前高田市に派遣されました。

陸前高田市で行っている「防災マイスター講座」を主催しており、今回太田ゼミのためにオンラインで講座を開催してくださいました。

・佐々木美代子さんの紹介

数年前から太田ゼミとの関わりがある佐々木美代子さんにも今回のクロスロード講座を受講していただき、東日本大震災の経験者として貴重なご意見をお聞きしました。

佐々木美代子さんは岩手県陸前高田市横田町に在住しています。

平成23年から28年まで市地域女性団体協議会会長を務め、地域社会の発展に貢献するとともに災害時の女性の役割と防災意識の高揚に努めました。また、平成28年度に陸前高田市の市勢功労者として教育文化功労部門で受賞されました。

太田ゼミと佐々木美代子さんの出会いは、2016年にゼミ合宿で陸前高田市を訪れたゼミ生3人を民泊受け入れしてくださったことが始まりです。当時のゼミ生が佐々木美代子さんご夫妻と過ごした時間をこのように振り返っています。

「お話を聞きながら自分の親子関係や人生も振り返り、人として成長できた民泊だった」

また、例年は現地に赴いてゼミ合宿を行っていましたが、新型ウイルス感染拡大の影響で昨年はオンラインという形で陸前高田市の方々とつながりゼミ合宿を行いました。

その際に、佐々木美代子さんから東日本大震災についてお話していただきました。お話をまとめたnoteはこちら↓から見ることができます。

3.講義内容

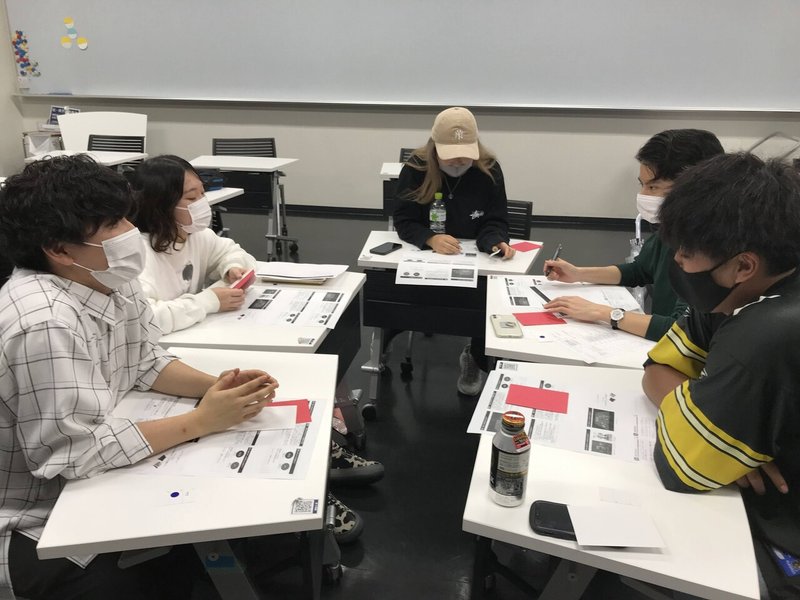

今回の講座では、1グループ4~5名でクロスロードゲーム3問を体験しました。

グループワークが円滑に行われるように各グループ、1名ずつ進行役兼書記役を決めました。

田村さんには設問を読み上げていただき、イエス・ノーカードを一斉に発表するまでの流れを進行していただきました。

その後は、各班の進行役がグループ内でなぜその立場を選択したのかを話し合いました。

話し合い後に、グループ内で出た意見を全体で発表し、ゼミ生全員が問題について考えを深めることができました。

クロスロードを実際に行っている様子です。

今回使用したイエスカード(赤)・ノーカード(白)と座布団の代わりに使用したシール用紙です。

4.学んだこと、考えたこと

講座を体験したゼミ生の感想を一部抜粋して掲載します。

|田村さんと美代子さんの実際に体験したお話を聞いて、予想した答えが違ったところが、震災が起きた時の役に立ちそうだなと思いました。周りのことを考えて行動したが、一度震災を体験した人からみると、そうではなかったことがあったので、話を聞いてよかったと思いました。|

|非常用バッグが家に無いので、家に準備しておこうと思いました。 2問目では、ボランティア大学生がイチャイチャしていた、それを注意するかしないかの問題で、震災の時はみんなが繊細になっているので、問題を起こさないように配慮すること、2人を許容することではなく、震災以外の問題が起きないようにリーダーとしてどのように行動するか、とても勉強になりました。|

|お風呂に水を溜める議論で溜めない派だったけれど家族構成や年齢層によっては溜める意見も納得できて、いつ起こるかわからない災害に備えて良い代替え案を学べた。|

|2番目の問題で佐々木さんと田村さんが場の雰囲気を考えて注意しないと言っていたことが印象に残りました。私も注意しないにしたのですが、普段テキパキ働いてくれているなら少しくらい目をつむっても良いのかなという理由から注意しないにしたので、場の雰囲気を考えて注意しないというのは新たな発見でとても為になりました|

|どの問題も考えてから自分なりの考えを出すことができたと思うので、とても勉強になりました。第2問の大学生のボランティアの問題などは人によって意見って全然違うことを改めて感じ、臨機応変に補ったり、変えていったりできればいいのかなとおもいました。|

上記の感想は一部でありますが、ゼミ生がクロスロード講座を通して防災意識を高めることができたと感想を通して感じることができました。

クロスロード班として今回の講座で学んだこと、考えたことを下記に記します。

|クロスロードゲームを体験し、適切な判断を下すことの難しさを知りました。自分にとって正しい行動であったとしても、他者にとっては正しい行動とは限らないことに気が付くことができました。また、多数派の意見であってもその意見が正しいとは限らないということをクロスロードから学ぶことができました。クロスロードではたった一人の意見であった場合はその人にポイントが付与されますが、少数派の意見にも耳を傾ける大切さを実感しました。少数派の意見を聞き、納得できることや聞いてよかったということがあったため全員から意見を聞くことは重要であると考えました。被災したときに適切な判断を下すためにも、普段から防災に関する知識や備えをしておくべきだと感じました。クロスロードゲームは単なるゲームではなく、知恵と判断力を身に付けることができるゲームです。皆で意見を出し合い共有することによって、より多くの人が良いと感じる判断を下すことができると考えました。|

5.まちカフェの案内

まちカフェは東京都町田市で開催されている市民協同フェスティバルです。

町田市内で活動する団体が活動発表などを通じて交流を深めるイベントに玉川大学太田ゼミが参加します。

今回のクロスロード講座を通して学んだことを活かして発表を行います!

また、クロスロードゲームの体験も行うことができるほかにも、防災グッズづくりや非常食についての発表もあります。

11月27日(土)、28日(日)13:00~15:00にオンラインにて開催しますのでよろしければご参加ください。詳細・参加申し込みはこちらから↓

NEXT↓

リベラルアーツ学部 4年 三橋 3年 坂井