「非常食を知る」火を使わないカレー?

玉川大学太田ゼミの防災班の4年黛と3年松井です。

私たちは大学生の防災意識を高めるためにこのゼミで防災について勉強をしています。

このブログでは非常食に興味を持ってもらい、非常時の役に立てるような企画をゼミで考えました。興味を持ってもらえたらうれしいです。😊

まず非常食について説明します。

災害時などの非常事態により食料の確保が困難になることを想定して準備しておく食品。そして非常食はライフラインの供給が停止していても食べられ、長期的に保存ができるものです。

次に非常食の歴史です。

現在、非常食のイメージは災害時に備えておくと言うようなイメージがあると思いますが、元来、食料などが少ない時期を乗り越えるために生み出されてきたものです。

保存方法は、長い歴史の中で改良が重ねられてきました。例えば、塩蔵・糖蔵、他にも自然の力を利用した乾燥・燻製・発酵などが今に至るまでに伝えられています。

まず、1804年にフランスにて広口ビンに食品を詰める「ビン詰め」が発明されました。1810 年、イギリスで金属容器が発明されて「缶詰」が生まれました。これらの発明は軍用食という需要があって開発された技術の一つです。この加熱殺菌と密封によって、食品の風味を損なわない長期保存が可能となり、保存食の種類を大幅に増やすことができました。しかもこれらは調理済みであるため、容器を開ければ、そのまま食べることができるため、この機能は当時はとても画期的なものとされていたそうです。日本における軍用食は、明治時代の軍用食「乾麺麭(かんめんぽう)」をルーツとされています。後に「乾パン」と呼ばれ、「非常食といえば乾パン!」のイメージが定着するほど、日本人には馴染み深いもので防災用品売場でながくよくみられますよね!

参考文献

HATCH編集部 世界と日本にはどんな保存食がある? 上手に有効活用し食品ロスを削減しよう 更新日2021年7月7日 10月19日参照

私たちは、被災した場合を想定して実際に非常食を作ってみました。

それは水を使わないカレーです。🍛

調理時間は五分から六分程度です。

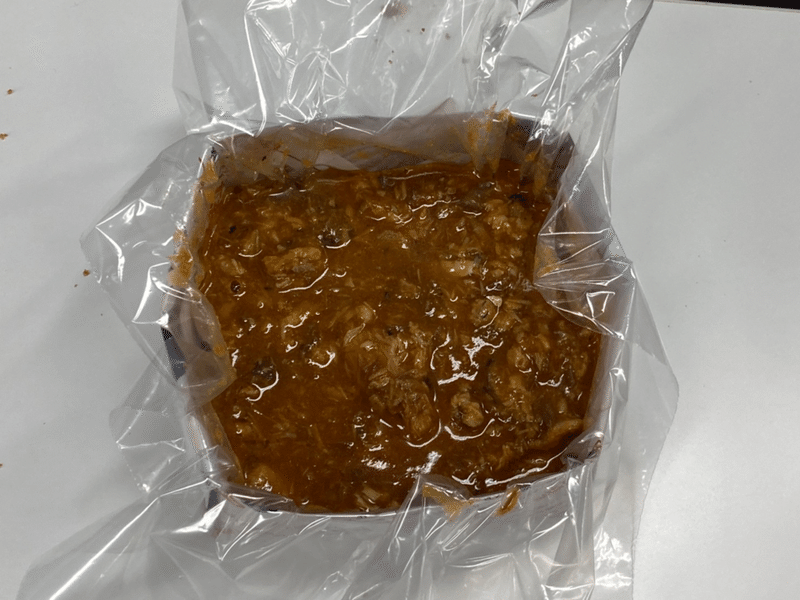

写真は作っている様子です。

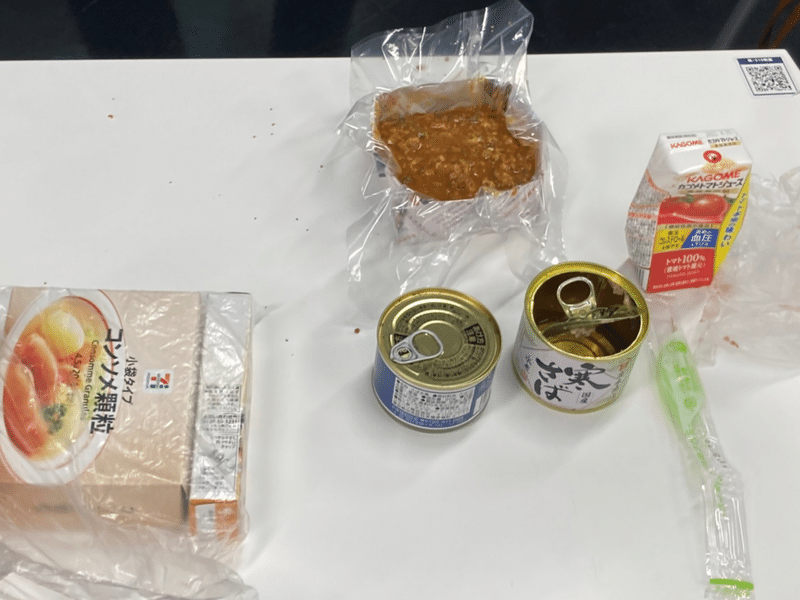

材料

サバ缶 100g(水煮でも味噌煮でもどちらでも可)

トマトジュース 100ml

生姜 小さじ1/2

ニンニク 小さじ1/2

コンソメ 小さじ1/2

カレー粉 小さじ1/2

これらすべてをいれてよく混ぜます。

ポイントとしては、缶詰の汁を入れるとよりコクが出て美味しくなります。

注意点は、コンソメを入れ過ぎてしまうと味も辛くなったり、トマトジュースを入れ過ぎてしまうとカレー風味が消えてしまったりと分量には注意して作らなければならないところです。

実際に試食したところ、さっぱりとした味でしたが、しっかりとカレーだとわかるくらい美味しい味でした。

また、鯖缶の代用品として別の魚系の缶詰めや残り物の鮭でもつくることができました。みなさんも自分オリジナルのカレー作ってみてはいかがでしょうか?★

ゼミのみんなの感想を聞くと、カレー以外もつくってみたいという意見や練習しておいしいものを作りたいという意見もありましたが、トマトジュースが家にないという意見や非常食を作る必要があるのか?という意見がありましたが、皆以前よりも興味が湧いたようで嬉しかったです♪

わたしは実家に住んでいるので、両親に防災グッズのことは任せているので何も興味がなかったので、非常食の種類が多いことや、火を使わなくても作れるものがあり驚きました。今回学んだことを起きてほしくはないのですが非常時に役立てるようにしたいと思いました。 4年 黛

私は東日本大震災を経験して以降、震災や復興のことには興味を持つよう意識していましたが、我々自身の防災という点に関しては意識することが少なかったです。今回、非常食を通して我々が震災が起きる前にどう対策をすべきか今一度考えることがいかに大切なことかを改めて学ぶことができました。 3年 松井

NEXT↓