1993 [Bluecoats] <Standards in Blue: A Tribute to Dizzy Gillespie>

個人的に好きなショーを取り上げて好き好きポイントを語るシリーズ「私の推しショー」の記事シリーズを始める。

取り上げる基準は本当に主観のため、時代も流行りも関係ありません。

記念すべき第一回は

1993年のBluecoatsのショー<Standards in Blue: A Tribute to Dizzy Gillespie>

を取り上げる。

はい、いきなりマイナーなショーですね。

1993年といえばCadetsとStar of Indianaが絶好調だった時。

Bluecoatsはファイナリスト常連ではあるものの、上位にはまだなっていない頃。

20世紀のBluecoatsをあえて漁って探っていくなんて人はなかなかいないはず。

でも知ってほしい!このとてつもなくオシャレなショーを!!!

ジャズの世界で構成されているため、とにかく痺れる。

しかも、イケイケgogoの明るいジャズではなく、内向的でしっとりとした、いい意味で薄暗く陰鬱としている奥深いジャズがそこにあるのだ。

そしてマーチングに忖度しすぎるような過度なアレンジをせず、素材の音楽を活かし、ジャズ面から見てもとても魅力的な風合いになっている。

Bluecoats公式サイトには1993&1994年は「bluesy night club」のような雰囲気を制作したと記載されている。

「bluesy」とは「ブルース音楽のような」や「哀愁を帯びた」という意味の言葉。である。「憂鬱な」「気だるけな」という意味もある。

そのような「ナイトクラブ」をショーで作ろうとしていたのだ。

それでは推しポイントを見ていこう。

ディジー・ガレスピーについて

このショーは、

・All The Things You Are

・'Round Midnight

・A Night in Tunisia

の3曲にて構成されている。

ショータイトルにある通り、ディジー・ガレスピーが演奏した名盤スタンダードナンバーより選曲されている。

まずはディジー・ガレスピーがどのような人物なのか軽く触れておこう。

彼はジャズのビバップ期を牽引してきたジャズトランペッターの巨匠である。

ガレスピーの特徴として、アフリカや南米の要素を取り入れたジャズ(「アフロジャズ」「ラテンジャズ」)を発展させ広めたほか、

チャーリー・パーカーなどと共にマンネリ化したスウィングジャズから脱却し、自由な即興を繰り広げる「ビバップ」を築いた人物である。

何よりの特徴は、斜め45度上にベルが傾けられた「ガレスピー・トランペット」を頬を思い切り膨らませて吹く、写真のようなビジュアルである。

ガレスピーの名盤、名演はたくさんあるが、ガレスピー特集記事ではないので割愛。とにかくジャズのレジェンドだと覚えておこう。

1993年1月6日 ディジー・ガレスピーは75歳に亡くなった。

偉大なるジャズレジェンドの死は世界中を震撼させたに違いない。

1月上旬のニュースが、この年のショーテーマに影響を与えることは時期的に十分あり得る。

推測ではあるが、<A Tribute to Dizzy Gillespie>のショーは、きっと訃報を受け、追悼の意と敬意が込められたショーなのだろう。

↑それではまずはフルショーご覧ください↑

Act1<All The Things You Are>

それではショーの推しポイントをどんどん書いていこう。

「Bluesy Night Club」の幕開け1曲目は<All The Things You Are>だ。

ガレスピーの1955年の名盤「Groovin'High」などに録音されている名曲だ。

この曲の魅力は、何よりも不安定かつ美しい進行にある。

A♭→D♭、G→C、F→B といった少しずつ下がる四度の跳躍が不安定さを加速させる。しかし、一つ一つしっかりと着地しているため、不思議なエスカレーターを下っているような気分になる。心揺さぶる妖しい魅力を感じるだろう。

さて、巨大なアークを描いたファーストセットからこのショーはスタートしていく。

スウィングで刻まれるライドシンバル

ウォーキングベースを刻むコントラ、、、

十分に雰囲気が作り出されたわずか数秒後。

一気にアクセル全開!超大編成金管楽器群によるユニゾン!ファーストプッシュ!!始まりました。このギラギラ感。まさにナイトクラブだ。

ここから始まる展開は、ただスウィングしてメロディをなぞっているだけの上辺だけのジャズカバーではない。本気のジャズだ。

たっぷりの装飾に、たっぷりのテンションコード。溢れでる自由な雰囲気がとてつもなくオシャレなのだ。

数多くのビッグバンド編成の録音があるが、ここまでワクワクさせてくれるアレンジはなかなかない。

強いて当てはめるとすれば、ミシェル・ルグランかフリードリヒ・グルダならやりそうなアレンジだ。シンフォニック、かつ目まぐるしく情景を変えてくれる「映画音楽」のような雰囲気だ。

陰影がはっきりしているところが特に素晴らしい。弱音で作り出される風情が「大人」。

さまざまな趣向を凝らしてアレンジを重ねても、ちゃんんと戻るべきところでテーマに帰ってくる。

バッテリーフィーチャーの後、3拍子になる浮遊感がクセになる。宇宙遊泳してますね。

それでも、しっかりとドラムコーの爆音の音圧が感じられる点がとてもとても感動して泣ける、ラストへの展開は卒倒する美しさとかっこよさ。

Act2<'Round Midnight>

2曲目はセロニアス・モンクが生み出して様々なアーティストに演奏され続けている<'Round Midnight>だ。こちらも不安定かつ美しい展開が続く怪しさがとても魅力的なバラードの名曲だ。

ビブラフォンの1音によって開幕されるact2。

ガレスピーのように憂いを帯びた超絶上手いソプラノのソリストがフィーチャーされながらバラードからミディアムスウィングにかけて展開される。

まるで雲の切れ間から月明かりが差し込んできたような「夜」の雰囲気だ。

少しづつエネルギーが込められていくグラデーションがかっこいい。

間に挟まるティンパニソロフレーズがいいアクセントになっている。

マーチングらしいプッシュで終わるかと思いきや、最後の余韻でしっかりと「月夜」の世界に帰ってくる。非常に美しい。

注目すべきは、ガードの手に「ガレスピー・トランペット」と「サクソフォン」が握られていることだ!

もちろん当時のDCIのルールではビューグル以外の管楽器を使用することは禁止されている。しかし、「手具」として「プロップス」として使用するのは合法だったのだ!!!!

よってDCI史上初のサクソフォンが登場したショーであるのだ!!!!

ガレスピートランペットはわかるが、なぜサクソフォンか?

私は、このサクソフォンは、ガレスピーと共に度々共演を重ねてきたサクソフォン奏者チャーリー・パーカー、ソニー・ロリンズを意識しているのではないかと推測される。

ビバップのジャズを牽引してきたのレジェンドをここに暗喩させるのがとても美しい。

Act3<A Night in Tunisia>

3曲目はガレスピー自身が作曲した<チュニジアの夜>として知られる名曲だ。

ガレスピーの代表作であり、ビバップ期を代表するジャズスタンダードでもある。

曲名にチュニジアが冠されている通り、「アフロジャズ」のエッセンスがふんだんに盛り込まれている曲だ。

アフロ・ジャズは、ビバップとキューバを中心に発展した、ラテンアメリカのリズムを基調としたラテンジャズの一種である。

また、キューバには西アフリカ系の末裔が多くいたため、間接的に西アフリカ(=チュニジア)要素が強いと言える。

あまりにも有名すぎて、スウィングジャズの要素が強いアレンジが定番化されているが、ガレスピーの「アフロ」というアルバムでは、強烈なコンが、ボンゴ、パーカッションのラテングルーブの上にガレスピーが自由に展開していく異国情緒が強い「チュニジアの夜」が聴ける。

さて、Bluecoatsはこの曲をどう調理していたか見ていこう。

冒頭は先ほど紹介した「アフロ」のアルバムのようなエキゾチックなパーカッションの刻みから始まる。

そして全員でエキゾチックなメロディを歌う、、、とても良い!(このコーラスは元ネタがあるのだろうか?)

ガードが頭に壺を乗せて、踊る演出も最高。

そしてじわり、じわりとイントロに入っていき、いよいよ「チュニジアの夜」の世界に入っていく。

ギラギラの夜の黄金の輝きに照らされて、どんどんヒートアップしていく美しさとかっこよさにまずは痺れる。

世界中のビッグバンドでこの曲が演奏されているが、当然こんな大人数で、大音量で演奏されることはないだろう。また、吹奏楽やオーケストラだとここまでのキレは出ないだろう。ドラムコーでしか作り出せないジャズがここにはある。

ソリストのバンドを牽引する力も素晴らしいし、ユニゾンの音圧も申し分ない。鋭いアクセントのフレーズも気持ちよく刺さる。

やがてパーカッションフィーチャーへ突入。

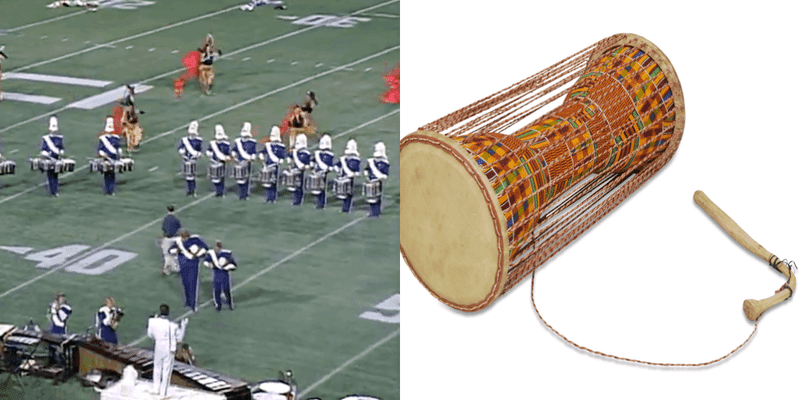

ピットから2人フロアに入って行った。手にしているのはトーキングドラムだろうか。

6/8のフィールに沿って各楽器がソロをとっていくが、ドラムセットのソロで空気が変わる。最後、スネアの加速フレーズで駆け抜け、ブラスに受け渡す。

ここから、大円団のエンディングを迎える!

ここにきてマーチングならではのファンタジックなラストを持ってきているのだが、これまでのジャズ感とのコントラストが見えてとても良い。

さり気なくチュニジアの夜のイントロを入れたり、引き伸ばされたテーマも隠されていて最高!

しかしさらに最高なのは、ショーが終わった後だ。

ドラムメジャーがお辞儀をし、そのまま退場する流れかと思いきや

ピットが演奏を再開。そしてソリストがチュニジアをもう一度吹き始める。

それで、フレーズの終わり、退場中のブラスがこちらを振り返り、おまけのプッシュをする!!!!!!!

こんなオシャレな終わり方、あります!?!?!?!?

こんな終わり方されたら感動で失神してしまうぞ!?!?!?

意表をつかれ過ぎて、最高です!!!!

とうことで、改めてページを遡ってフルショー見ていただきたい。

細部まで粋なフレーズに満ち溢れ、「カッコいい」と「オシャレ」が渋滞している名ショーだ。

Bluecoatsが繰り広げるナイトクラブ(=夜の世界)にずっと浸っていたい!

ということで、今回はここまで。

次回もお楽しみにしていただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?