YMO 1stアルバムは細野晴臣トロピカル三部作の延長線上だ。

個人的な感想と、個人的な見解にお付き合いください。

また、勢いでこの記事を書いたので、ソース不明だったり誤情報があるかもしれないので、おかしなところがあったら指摘してください。

ちなみに、私は機材オタクではないので、なんの機材で鳴らしているかについては言及できません。。。。。

「TECHNOPOLIS」の第一印象はチープだった

1stのトロピカルなポイントを語る前に、まずは『TECHNOPOLIS』を見ていこう。

YMO は日本のテクノ界の教組であり、重鎮だ。

そして最も有名なアルバムは、代表作であるライディーンやテクノポリスが収録されている2ndの『TECHNOPOLIS』だ。

恐らく『TECHNOPOLIS』には、当時の日本人が想像している「テクノ」がそこに詰まっていたからウケたのだろう。

テクノのステレオイメージといえばロボット「🤖」のような無機質で、硬質で金属的であるものではないだろうか。つまり「ピコピコ」というやつである。

明らかに生楽器とは異質なサウンドであり、とても面白いのだ。

「ライディーン」、そして「テクノポリス」が国民的に流行ったのは異質であり、異端な音だからなのではないか?

(私は平成生まれでもちろんリアルタイムの感覚はわからないので、推測であるが、、、、)

私が『TECHNOPOLIS』を初めて聴いたのは2013年ごろだったか。

YMO の代表作が収録されているということで聴いてみたが、無機質さがゆえにとてもチープに聴こえたのを強く覚えている。

あえてファミコンの16ビット音楽を聴くような(全然16ではないが感覚的に。)

「あぁ当時のテクノはこういう無機質なものしか生み出せなかったんだなぁ」「歴史的、資料的価値はあるけど別に普段使いでは聴かないかなぁ〜」って感覚だった。

しかしその後に1stを聴いてとてもとても驚いた。

なんとまろやかなテクノなのか!なんと色鮮やかな曲がつめられているのか!

1stには、ミュージシャンの血が通っていたのにも関わらず、しっかりとテクノだった。

「テクノにこんな世界が、テクノポリス以前にあったなんて、、、」

と衝撃を受けた。

(しかし、その後に冨田勲の月の光を聴いて失神するほど衝撃を受けるのだが。。。。)

まずはトロピカル・ダンディー

YMOは、細野晴臣が「マーティン・デニーの『ファイアー・クラッカー』をシンセサイザーを使用したエレクトリック・チャンキー・ディスコとしてアレンジし、シングルを世界で400万枚売る」という目標を掲げ、坂本龍一と高橋幸宏を誘って結成したバンドだ。

すなわち、細野が創始者であり、リーダーであり、細野の音楽性の延長線上にYMO ができたということなのだ。

ということで、YMO結成前の細野のアルバム3作品、いわゆる「トロピカル三部作」を見ていこう。

細野晴臣は1973年、ちょうど今から50年前に『HOSONO HOUSE』でソロデビューした。このアルバムは温かく、丸みがあるアコースティックな空気感に包まれている。

しかしその2年後 1975年に発表した『トロピカル・ダンディー』から作風がガラリと変わり、トロピカルサウンドに包まれるのだ。

アメリカでは「エキゾチカ」というアメリカ流に翻訳された南国アジア音楽が流行していた時期があった。この流れから、『トロピカル・ダンディー』は「エキゾチカ」を日本人が翻訳していえる。

ハワイアンであり、沖縄風でもあり、中国風でもある不運息が漂うこのアルバムは、まさしく「トロピカル」という名前に相応しい南国の異国情緒が漂うアルバムである。

1曲目がグレンミラーの名曲「CHATTANOOGA CHOO CHOO」のカバーであるが、スウィング感は封印され、ラテンのリズムの上にスライドギターが気持ちよく鳴っており、本アルバムが「トロピカル」であることを提示している。

そして、2曲目の「HURRICANE DOROTHY」だ。

リゾート感溢れるスローテンポの名曲である。

注目すべきはドラムマシーン(リズムマシーン)が使用されている点だ。

まだテクノが浸透する前夜、生ドラムではなく機械のドラムマシーンにビートを刻ませたのは、意図的であるとしか思えない。

ご丁寧に、この曲のイントロはドラムマシーンの刻みから始まる。

また、「HONEY MOON」も同様にドラムマシーンが使用されている。

しかし、他の曲は林立夫のドラムによってビートが刻まれており、曲によって使い分けているのが面白い。

『泰安洋行』、そして『はらいそ』

『トロピカル・ダンディー』の次に発表されたアルバムが『泰安洋行』である。

このアルバムはエキゾチカ、、、というよりニューオリンズの要素が強めで、アメリカ人から見たアジアの空気に包まれている。

「泰安洋行」とは、長崎の中華街にある店からとったという。そして、龍が描かれているジャケットなど、ビジュアル的に中華要素が強く見える。

サウンド的にも沖縄要素や中華要素もありつつ、ブギウギやジャズ、ブルースにまとめられており、アメリカの「中華街」に仕上がっていると言える。

アメリカから見れば、中国も沖縄も日本もごちゃまぜで「東洋」と認識されて描かれることが多々あるが、まさにそんな感じだ。

このアルバムでも、インスト曲の「泰安洋行」でドラムマシーンが使用されている。

ドラムマシーンのリズムの上でスティールパン、そしてマリンバ、シロフォンがエキゾチックな旋律を繰り返している曲だ。まるでテリー・ライリーのようなミニマル×トランス的な雰囲気で、アルバム通して異彩な存在を放っている。

泰安洋行の2年後に発表したアルバムが『はらいそ』だ。

6曲目の「ファム・ファタール〜妖婦」において坂本龍一、高橋幸宏が細野晴臣に合流して初めて曲を生み出した記念すべき曲であるため、YMO 前夜と呼ばれている。

このアルバムの名義は細野晴臣&イエロー・マジック・バンドである。

バンドと銘打っているが、そういうバンドは存在しない。

敢えて言うなら、『はらいそ』に参加したミュージシャンが「イエロー・マジック・バンド」のメンバーなのだろう。

確かに、「ジャパニーズ・ルンバ」ではティーブ・釜萢(ムッシュかまやつの父)がメインボーカルを務め、細野ではないミュージシャンがメインになる曲もあたりと、ソロではなく、「イエロー・マジック・バンド」があっての『はらいそ』だから、共作名義になっているのも頷ける。

『はらいそ』は「トロピカル三部作」の中で最もテクノ要素が強いアルバムである。

例えば「四面道歌」のイントロのシンセサイザーや、「シャンバラ通信」のガムラン的サウンドとその裏にでなっているドラムマシーンなど、特徴的なテクノ要素が各曲に詰め込まれている。

もはやアルバムを通じてシンセサイザーの息がかかっており、前の2作とはサウンド面で大きく異なっていることがわかる。

この3作品で、細野は少しづつテクノの息を作品に吹き込んでいっていることがわかる。

しかし、ここでのテクノの使い方は決して「ピコピコ」でも「無機質」でも「🤖」でもない。70年代においてのSF的未来を提示しているわけでもない。

むしろ、10~20年前に流行したエキゾチカを意識しており、ノスタルジックで有機的で、人の血が通っている音楽にテクノが差し込まれている。

そのような音楽変遷があり、ついにYMO が誕生する。

『Yellow Magic Orchestra』

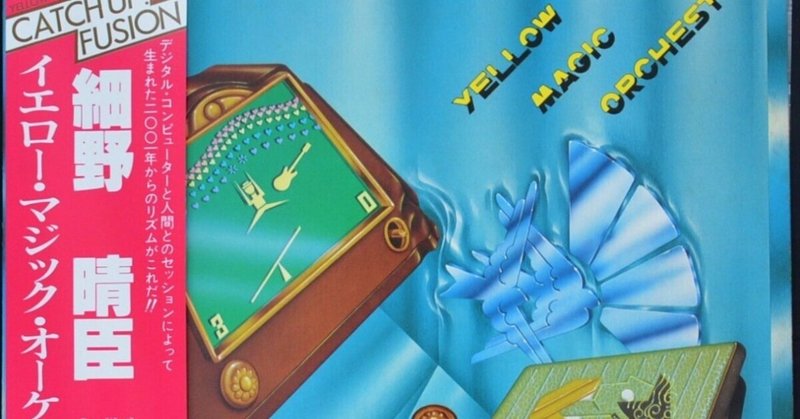

YMOの1stアルバムはもちろん「Yellow Magic Orchestra」とクレジットされている、、、、が、

当時発売されたレコード帯のクレジットには「細野晴臣」の字がデカデカと表示されているではないか!その横にイエロー・マジック・オーケストラと記載されているが、この帯からだと、細野晴臣&イエロー・マジック・オーケストラのように感じ取れる。

前作アルバムが細野晴臣&イエロー・マジック・バンドであったことを考えると、納得の表記である。

イエロー・マジック・バンドからイエロー・マジック・オーケストラと、名前的には人数も規模も増強したように思えるが、実際そのオーケストラはたった3人を示しているのが面白い。

先述したように、YMOは「ファイアー・クラッカー」をテクノでやってみようというコンセプトで誕生したバンドだ。

そして「ファイアー・クラッカー」はエキゾチカを代表するマーティン・デニーによる作品である。

『トロピカル・ダンディー』からエキゾチカを意識し続け、そして『はらいそ』にかけてテクノ要素を強めていった細野。

しかし、過去の作品とYMOにおいて決定的に異なる点は「グルーヴ」だろう。

当初クリック音を頼りに3人で人力で録音したが、細野いわく「その出来があまりにも当たり前で、今までと変わらないものになってしまって」、その場で消去してしまった。しかし、そのテイクで「コンピューターの要素をもっと強く出していかないと面白くない」ことがわかったという。

細野のエキゾチカに対する想いは変わらないが、アウトプットするにあたり年々テクノ要素を強め、進化をさせてきた。その最終系がグルーヴを捨てカバーした「ファイアー・クラッカー」なのだ。

そして「シムーン」はテクノなのに風を感じ、均一ながらも心地よい揺らぎが続くトロピカルな曲だ。極論「シムーン」が『はらいそ』に収録されていても問題ないほどだ。

ダッドド ダッドドというリズムが非常に心地よく癖になる。

そして教授によるピアノがとてもオシャレなのだ。

上記の事実はちょっとYMOが好きな人なら誰でも知っているだろう。

しかし、知識としてはあっても、トロピカル三部作との「繋がり」を意識して感じれた人は実は少ないかもしれない。

どうしてもYMO以前とYMO以降で境界線が引かれているからだ。

バンドとしてはそれが正しいかもしれないが、「細野晴臣」としてはトロピカル三部作の最終形に当たるアルバムと言えるのではないか。

ガラリと作風が変わるのが2ndの『TECHNOPOLIS』からであり、

個人的には『TECHNOPOLIS』以前と以降で線引きをしたいなと感じた。

と、言うことで、

細野晴臣のトロピカルシリーズの4作目にYMOの1stを位置付けたい!

ところで「ファイアー・クラッカー」はYMOの作品の中で唯一マリンバが使われている作品である。というか、生楽器が使われている唯一の例ではないか?と思う。マリンバといえば、「トロピカル三部作」では様々な曲で当たり前のように使用されていた定番楽器である。

マリンバ一つとっても繋がりが見える。

そういえばこのマリンバは誰が演奏したのだろう、、、クレジットには坂本龍一にパーカッションと記載されているが、教授が本当に叩いたのだろうか、、、?

あとがき

そういえば無機質なテクノの定番「クラフトワーク」だが

『アウトバーン』では割とポップで明るくまろやかな音に包まれている。

『放射能』から硬質な雰囲気になっていく。

自我を殺して機械のように無機質になるテクノの方がウケる風潮になっていったのかな?

長々書きました、文章散らかっていて読みにくくてすいません。

冒頭にもある通り、論文のように調べているわけではないので誤情報があるかもしれないです。

何卒暖かい目で見守ってください。

掘り下げようと思えば無限に掘り下がってしまうので、また勉強してまた記事書きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?