その人自身ではなく、関係性に関心を向けるということ

先日こんなことを学びました。気分が落ち込んだ時には「すべては自己責任だから」と自分を責めすぎなくていい。それよりも、もっとフラットに他者との関係性において、できることを発信・行動していく方が健全だと。

これは、傾聴についての名著「まず、ちゃんと聴く」の中で、ウィズジャッジメント・ウィズアウトジャッジメントという言葉で語られたことと通じるものがあると感じました。

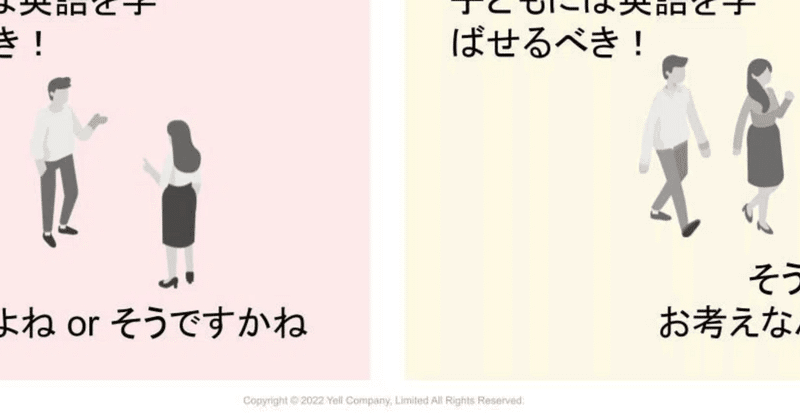

話を聞く時に、話し手自身に関心を向けて向き合うのか、話し手の関心に関心を向けて並ぶのか。この図のイメージを持っていると、傾聴することの肩の荷が、少し軽くなるように感じます。

これと同じように、人間関係でもやっとした時には、自分自身や相手自身を責めるのではなく、関係性で考えるということです。

このことについて考えたことを書きます。

先日久しぶりに、20年来のママ友の家を訪ねたのですが、結論としては「もうしばらくこの関係は断つことにしよう」と感じつつ別れました。

お互いの子供の近況を話し合うと、大抵「おたくはいいよね、優秀で」という話になり、自分の子を卑下し、私が聞き役になることが多かったです。それが、少なくとも私からの見えかたです。

確かにうちの子の方がいわゆる学歴は高いし、対外的な見え方としては優秀です。でも「いかに自分の子が心配か、問題がありそうか」をいつもいつも、どう励ましても聞かされるのは苦痛でした。その枕詞が「おたくはいいよね」で、こちらの口をふさがれるのもいやでした。

先日は自分の体調がイマイチだったので、つい「いや、いつもそういうけど、うちだって万々歳で何にも問題がない訳じゃないよ」ときつい言い方をしてしまって、そんな自分に嫌気がさして、しばらく関係を断とうと思った次第です。

でも、振り返ってみると、自分を責めたり彼女を責めたりするんじゃなくて

辛い時に支えあったママ友の関係を、大切にしたいと思うのであれば、どういう行動がとれたか?を考えさせられました。

最後に私がきつい言い方をしたとき、彼女は黙りました。反感を持ったのかもしれないし、これまでを振り返ったのかもしれません。もっと前から(体調が悪くない時に)、もっとアサーティブに「私はその話し方は不快です」と伝えられていれば、よりよい関係性が築けていたかもしれません。

それからもうひとつ、こんな風にも考えました。

これは同年代のママ友だからこそ、そう思えたのですが、

同じことを80代後半の母との関係性においてできるかというと、難しいなと。

なぜなら、彼女の聞く耳はかなり小さいからです(笑)

相手への関心、好奇心がないと、どんなアサーティブな言い方を試みても、自分への攻撃にすり替えてしまうことが見受けられます。それがいわゆる、認知のゆがみのひとつかな。前頭葉の劣化は予防がだいじで、回復はむずかしい。

母との関係性においては、個人と向き合わず、より根気強く・・・ああ、そう自分に言い聞かせるだけで滅入って来る。まだまだです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?