スマホを捨てよ、旅へ出よう〜心をあらい、心をみがく旅のススメ〜

趣味を訊かれたとき、大抵の人は「インドア派」「アウトドア派」のどちらかを答える。「旅行」はどちらか、といわれれば、「アウトドア」に分類されるだろう。

しかし本当にそうだろうか?景勝地やホテル・レストランの写真をInstagramに投稿し、旅先のトラブルをXに書き、宿や行き帰りの乗り物ではYouTubeやTikTokを見るのも本当にアウトドアに入るのだろうか?

また最近は「一人旅」がブームだけれど、一人で行って旅先の様子を片っ端からSNSに上げていいねを稼ぐのは果たして本当に一人旅なのだろうか?

現代においてスマホはもはやもう一人の自分であるし、SNSアカウントは自分そのものである。しかし、旅に出たところで、話す相手がスマホの向こう側にしかいないのでは、正直家から出ないのとそんなに変わらないのではなかろうか。そんな世の中で、あえて旅に出る意義とはなんだろう。

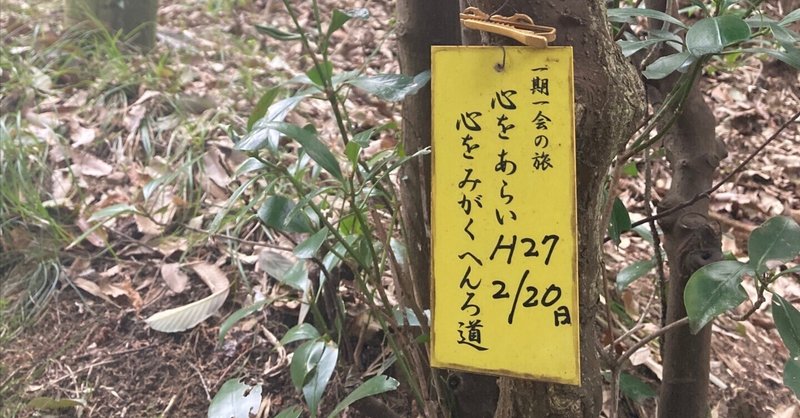

心をあらい、心をみがく遍路旅

四国には「お遍路」という文化が根付いている。これは讃岐国(香川県)生まれの弘法大師(空海)が開いた88ヶ所のお寺をまわり、各寺でお経を読み上げ御朱印をもらうというものだ。そしてお遍路さんを見かけたら飲み物・食料などを提供する「お接待」も広く行われている。お遍路の交通手段もかつては徒歩のみだったが、現在では車、バスツアー、自転車、徒歩など多種多様である。

私は四国に引っ越してきてから、「お遍路」を1番から順に進めている。移動手段は路線バスで、バスがないところは歩いている。

タイトルに書いた「心をあらい、心をみがく」というのは四国一周1300kmにわたって整備されている遍路道にかけられたている札に書かれている言葉だ。確かに遍路道には険しい箇所も多いけれど、それを歩くだけで「心をあらい、心をみがく」は達成できるのだろうか。

私は遍路道を歩くと同時に、一期一会の「お接待」を受けることによって「心があらわれ、心がみがかれる」と考えている。

徳島でちょうど街に出るタイミングがかぶり、7km先まで送ってくれた上に飲み物とみかんをくれた人

高知で雨が降るなか、コンビニの軒先でバスを待っていると、温かいお茶とおにぎりをくれた人

愛媛で手持ちがギリギリになった時に、バスの中で「お寺参りしてるの?これあげる」と千円くれた人

みんなスマホの外側にいた。名前も知らない人だった。連絡先の交換もしていないし、おそらくもう顔を合わせることもないだろう。東京や大阪で見ず知らずの人からお金や食べ物をもらったり、あるいは「送ってくよ」と言われたりすると何か裏があると考えてしまうが、不思議と四国ではそんな違和感は感じない。大都会で、あるいはSNSで穢れた心を四国で洗うという旅も悪くないのではなかろうか。

旅の本質とは何か

私はお遍路を通して、スマホを介さずに人と巡りあうことの重要性を感じた。では旅は現実と向き合う修行だから、スマホは無駄なのか。そんなことはない。道に迷った時GPSの力を借りるのも良いだろう。また旅先で出会った人と連絡先を交換すると、それが思わぬ展開を呼ぶかもしれない。しかしスマホばかり見て本来向き合うべき周りと向き合わなければ、やはり旅に出た意義がなくなるだろう。

「自分探しの旅」としてインドに出かける人もたくさん見るけれど、「自分」はインドに行かなければ見つけられないのだろうか。インドから伝わった仏教の教えを国内で学ぶだけでもインドに行くのに近い効果が得られるのではないだろうか。

旅の本質は行き先ではなく、いいね数や閉鎖的な人間関係の呪縛から解き放たれること。、これこそが私の考える旅のススメである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?