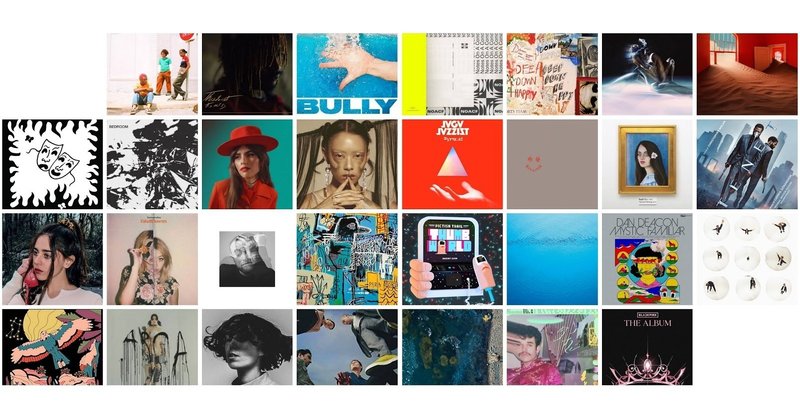

#2020年ベストアルバム 国外編

最近読んだチェンソーマンの最終回があまりにも美しすぎたので余韻が抜けない、そんな12月中盤です。

今回は、今年聞いて良かった国外の作品を30枚選びました。

並べ方に意図は無く、最後の5枚以外には順位付けをしていません。

Sad13 『Haunted Painting』

アメリカのインディロックバンド・Speedy Ortizのボーカル・セイディー・デュピュイのソロプロジェクト。インディーロックの文脈の上にいる音楽ですが、シンセの音がポップさを演出していてキュート。

Mura Masa 『R.Y.C』

電子音楽からロックの要素強めの作品へ。タイトルの「Raw Youth Collage」が示すように、青春時代のノスタルジーというコンセプトに合致した、自らのルーツを見つめ直した作品なのであろう。だが、そのサウンドは決して時代錯誤なものではなく、ダンスミュージックとの融合具合が20年代の音楽の行き先を示唆してるのだろうか。

Caribou 『suddenly』

カナダ出身のアーティスト・プロデューサーの作品。甘くて浮遊感のあるハウス。元・数学者としての側面を持っているからだろうか、全体に漂うインテリジェンスが心地良さに繋がっている気がする。ファンクっぽいM5「HOME」なども自然にアルバムに溶け込んでいて、聴いていて楽しい。

Jaga Jazzist 『Pyramid』

ノルウェーの8人組ジャズ集団のアルバム。4曲40分。ジャズと身構えて聞いたら、キャッチーな上物の楽器たちのおかげですんなり聞けた。長尺の曲ばかりだけど展開が多くて飽きない。

Dan Deacon 『Mystic Familiar』

アメリカの鬼才・ダンディーコンのアルバム。音の海・万華鏡のようなサイケポップ。このアルバムの中心は4つの曲からなる組曲「Arp」だろう。シームレスに繋がる曲達は壮大かつドラマチックで、生から死への一巡を表しているよう。

Pictish Trail 『Thumb World』

スコットランドの音楽プロジェクトが発表したエレクトロポップ。80年代のアーケードゲームをコンセプトに制作された1枚。レトロフューチャーなサウンドメイキングと内省的なボーカルがマッチしてて、良い。

Julianna Barwick 『Healing is A Miracle』

空間の隙間に入り込むようなアンビエント。タイトルにもあるように、汚れを浄化してくれるような声と楽器が、スピーカーを通して聴くものを癒す。

Ludwig Goransson 『TENET original soundtrack』

映画「テネット」のサウンドトラック。映画館で3回見たのだけど、この映画の音楽は音圧が半端でなく、生ライブのように低音が響いていた。そんな感動を追体験できると共に、トラヴィススコットの主題歌がかっこよすぎるので選びました。

Knox Fortune 『Stock Child Wonder』

チャンスザラッパーともコラボした、シカゴのアーティスト。「ビースティ・ボーイズとビーチ・ボーイズのコラボ」というのは言い得て妙で、R&Bやインディーロック、さらにハウス/テクノにまで接近した音楽が鳴らされる。それでも取っ散らかった印象は受けず、ミニマムに纏められた音楽はいい意味でこざっぱりしていて聴きやすい。

Pet Shimmers 『Face Down in Meta』

イングランド/ブリストル出身の6人組バンド。酩酊しながら作ったような雑多でローファイな質感は完全にサイケ。東南アジア感のある音だったりが混然としながらも何故か黄金比のように思えてしまう。そしてまさかの2020年にもう一枚リリースされたという…

BLACKPINK 『THE ALBUM』

よもやよもやです。僕がK-POPに嵌るなんて。ネットフリックスのドキュメンタリーを見たら特別な感情を持ってしまうのは致し方無いというか。M2「Ice Cream」でのセレーナゴメスとのコラボは世界を引っ張ろうという気概さえ感じるし、M5「Lovesick Girls」はメンバーが制作の中心を担いながら、彼女たちのアティチュードを示している。ポップ最前線の凄味を見せつけられました。

Kelly Lee Owens 『Inner Songs』

冒頭からRADIOHEADのインストカバーで始まるアルバム。内省的なエレクトロナンバーからフロアを揺らすようなM3「Melt!」まで、テクノを軸とした踊りたくなる音楽が連なる。ライブへの想いもインタビューで語っていたので、いつか見てみたい。

Arca 『kickⅰ』

「分からない」からと言ってそれが「聴いてて楽しい」に繋がらない、とは限らない。このエクスペリメンタルミュージックのアルバムを聴いてそんなことを考えた。アルカという人物のこの世界への居心地悪さを歌っている、という解説を読んで一歩だけこの作品に近づくことができた気がした。

The Magic Gang 『Death of The Party』

実家のような安心感。UK出身パワーポップ。M4「Just A Minute」のキュンキュンするような瑞々しいギターソロは至高。若さの持つ危うさ、高揚感をギュッと詰め込んだ47分。M11「(The World)Outside My Door」の内向きな感じとか、在り日のギターロックを彷彿とさせる。

MAC MILLER 『Circles』

生音と電子音が心地良く融合したトラックに、歌がこれ以上ないほどにぴったりと寄り添う。対訳やからはまるで全てを悟ったかのような言葉が紡がれている。M6「Everybody」のリリックからはその傾向が顕著に伺える。上半期のどこか陰鬱な雰囲気込みで強く思い出に残る一枚。

ここまで15枚。ここから後半戦です。

The Strokes 『The New Abnormal』

まず、このアルバムが出た事実に拍手を送りたい。1stで到達した最高点から紆余曲折を経て、オリジナルナンバーのままアルバムが完成したのは決して容易なことではなかっただろう。その上、M4「Bad Decisions」のような、彼らのシグネチャーとも言える曲をぶちかましてくれるのでテンションが上がらざるを得ない。M6「At the Door」などのシンセ主体の曲もアルバムに馴染み、もしかしたら1stより好きかも知れない。

Beabadoobee 『Fake it Flowers』

fenderの広告でのムスタングを持った立ち姿が印象的だった彼女。90年代のグランジのリバイバルと言っていいであろうM5「Charlie brown」はロックファンなら感涙モノかもしれない。そしてその音楽がspotifyだと1500万人ものリスナーへと届いてるのが嬉しい。

Khruangbin 『Mordechai』

インストバンドだったクルアンビンが、大胆にもヴォーカルを導入した作品。3人のグルーヴ感はそのままに、歌という新たな楽器が曲に物語性を付与している。空間系を多用したギターだったり、ツアーを経た音の多国籍感だったりによって「広さ」を感じる作品。

Samia 『The Baby』

両親が芸事の世界に身を置いているという特異な出自を持つSSW・Samiaのデビューアルバム。曲中で漏れる吐息が美しすぎる。M7「Does not Heal」はその声を存分に味わえる。

Rina Sawayama 『SAWAYAMA』

日本で生まれ、イギリスで育ったという彼女。ジャケットから振り付けに至るまで彼女自身で行っているらしい。日本、イギリスの音楽どちらからも影響を受けたという音楽性は、様々な要素が渾然一体となって一つの作品と成っている。また、M11、M14で使われている「Tokyo」という言葉には、出自によって揺れる彼女の内面が浮かび上がっている気がする。

Dehd 『Flower of Devotion』

シカゴ出身3ピースロックバンド。まず、ギターの音が良い。M1「Desire」冒頭のコードの揺れ一発で「あ、好き」ってなった。男女ボーカルの掛け合い、勿論どっちも気怠げ、も良すぎる。

bdrmm 『Bedroom』

UK出身シューゲイザーバンドのデビューアルバム。M83なども輩出したレーベルからデビュー。陰鬱で内省的な音色はみんな好きなヤツ。

Bully 『SUGAREGG』

USのグランジバンドの3rd。女性の声がジャケット通りの瑞々しい印象を与える。ギターの轟音こそが正義だと思い出させてくれる。M10「Not Ashamed」からの終盤3曲の流れから感じるロックのダイナミズムよ。

Hazel English 『Wake Up!』

アメリカ出身SSWのファーストアルバム。レトロでドリーミーなポップソングが詰まった1枚。なんかキラキラしてていいなぁと。どんな時代に鳴っていてもおかしくない。

Thundercat 『It Is What It Is』

前作が変態ベーシストとしての大傑作だとしたら、今作はコンポーザー、そしてシンガーとしての大傑作だと思う。ベースの技巧的かつダイナミックな魅力は勿論、声に聞きほれる場面が多かった。M9「Dragonball Durag」は最高なMVと一緒にどうぞ。

ここからは、滅茶苦茶に良かったトップ5です。

BLACKSTARKIDS 『Whatever, Man』

Dirty Hitから発売、男女混合ヒップホップトリオのアルバム。ドリームポップやインディーロックに乗る、伸び伸びした3人の掛け合いが最高。全体的なDIY感とフランクさがこのアルバムの良さに繋がってる気がする。ジャンルを横断しながら自由に作り上げたことがひしひしと伝わる。名盤です。

Yves Tumor 『Heaven To A Tortured Mind』

ソウル、ファンク、サイケ、黒人音楽、グラムロックをごちゃ混ぜにして還元。混沌として騒々しいのに整頓されていて、究極にポップ。永遠にこのアルバムのパワーに圧倒され続けたい。

Sports Team 『Deep Down Happy』

UKの6人組ロックバンド。溢れる熱量はM1「Lander」から全開、そのまま突き抜けていって12曲36分。ガッツポーズしたのは僕だけじゃないだろう。このアルバムがUKチャート1位を獲得したという事実も勿論だけど、こんな真っ当で性急で、でもどこか誇り高いロックンロールアルバムを聞ける世界線で良かった。

Tame Impala 『The Slow Rush』

サイケ仙人Tame Impalaの4枚目のフルアルバム。テーマは「時間」。過ぎる日々に焦がれるメロウな曲もあるし、そしてやはり別世界へトリップさせてくれる音像は現代最高峰のサイケロックだ。内面の旅だった1stから、メジャーシーンへ躍り出てたどり着いたこのアルバムは、彼のキャリア最高傑作。フジロックで観たい!です。

The 1975 『Notes On A Conditional Form』

延期を重ねて発売された4thアルバム。冗長だ、名作だという議論も懐かしい。このアルバムのタイトル「仮定形に関する注釈」ってなんだろう、と考えた結果「マシューヒーリーこそが仮定形なのだ」という結論に達した。世代を率いるポップアイコン・ロックスターとしての彼とといち個人としての彼、その間の揺らぎこそがテーマなのだろう。M1「The 1975」→M2「People」で世界へ発信したと思えば「Me&You Together Song」ではいち個人としての二人称の世界を歌う。旺盛な音楽的好奇心から作られた様々なジャンルを横断して作られたこの1枚は、「アルバム全体の一体感」という意味では前作に劣るかもしれない。だけど、この定まることの無い(=仮定形)、ある種の人間らしさこそこのアルバムの核なんじゃないかなと。

そして、80分間旅するかのように自在にジャンルを横断し、最後にたどり着いた場所が「Guys」=バンドメンバーだというのはあまりに素晴らしすぎる。

以上です。19年ちょっとの人生でこんなに音楽を聴いたのは初めてかもしれない。来年も楽しみです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?