【製本のある暮らし】 革装丁の魅力。

綴人の note にお越しいただき、ありがとうございます。

私は、語るほど本に精通しているわけではありませんが、革装丁をする中で感じるエモーショナルな部分をお話ししたいと思います。

最近、「なるほど!」と感じたワードをネットで目にしました。

紙の本。

何をあたりまえな、と直感的に思いました。しかし、魚の小骨が喉に引っ掛かったように気になっていました。

本は紙だろう?紙の本って? 紙の本、紙の本、紙の本・・・・

ネットが普及する前は、情報の入手経路はテレビかラジオか紙媒体の本でした。現代のネット社会では、スマホでサクッと情報が得られます。動画などで、考え思考しなくても情報が浸み込んできます。

そういう意味で、文字の連なるもの、例えばこの note や電子書籍も本と認識されてもおかしくないのかもしれません。そう考えれば、「紙の本」という表現も一考ですし、もしかしてすでにそうカテゴライズされているのかもしれません。

小骨が取れ、スッキリとした気持ちで浮かんできた思いが、紙の本の魅力は別のフェーズにきているのかもしれない、ということです。

少し回り道をしましたが、そういうことで私の感じる本の魅力、ここでは革装丁本について私が感じた事をお話しします。それはあくまで、個人の感想ですので、一般的な物言いでないことをご了承下さい。

現在、本は紙です。しかし、その昔中国で紙というものが発明されるまで、本に使用されていたのは家畜の革でした。紙が無かったので仕方なく革でした。紙は貴重なものであったことが想像できます。

現代ではそれが逆転し、革の本が貴重で高価なものになってしまいました。本文までが革の物は博物館でしか見ることが出来ませんが、表紙が革、革装丁の本は今でも世界中で生き続けています。

革の種類としては、牛・羊・山羊・鹿・馬があります。珍しいものでは爬虫類なんかもあります。基本革ならだいたい使えると思います。

製本の世界では、子羊の革が高級とされ、その手触り、柔らかさなどが理由だと考えられます。これは非常に高価です。

私は安価で買える羊、山羊、牛の物をよく使っています。羊、山羊の革は柔らかで、しっとりとした手触りで、牛の物は比較的硬いですが、これは革をなめし、製品に加工する仕方でも変わってきます。また、それらは動物の体ですので、背中や内臓付近、よく動く筋肉の部分で硬さや質感も変わりますので、加工が難しいところですが、どの部分を使うかで本の性格のようなものが表現できるのも魅力だと考えています。

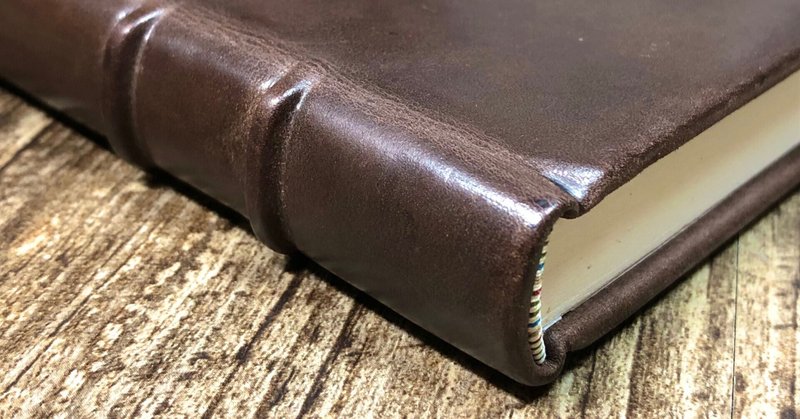

私の作るパッセカルトン(綴付け製本)では、表題の画像のように本の背に付く突起、背バンドと呼ばれていますが、これを作れるのも革装丁の魅力です。記憶の中にある古い本をイメージさせます。また本を持った時、指の引っ掛かりになって具合がよいです。

何より私が革装丁でエモーショナルだと感じていることは、経年変化とノイズです。

時間が経つにつれ、使用感が表紙に現れます。指の擦れや物があたって出来た傷、色あせなどで表情が次第に変わり、まるで生き物のようです。物に情が移るとはまさにこの事です。

そして私が最も譲れないエモーショナルな部分は、ノイズです。

手に持つ時、机に置く時、指のはらで叩く時、指の関節でノックする時、万年筆を重ねる時、表紙の扉を閉める時、それぞれに発する声は表情豊かで、何かを自分に語り掛けてくれているようでもあります。これは革装丁本を所有した者にしか解からない癒しです。潜在意識の中にあるものを呼び起こされた、この革装丁本の製本に関わったことと夢が叶ったことに、人生を生きる意味を確信しています。

私はミンネで革装丁の本、中身は白紙ですので正確にはノートですが、それを販売しています。現在は小さな本しか展示していませんが、経年変化とまた違ったノイズを加え、癒しの本となるようにB6サイズのものを引っ込めています。そうまでして革装丁の魅力を伝えたいと思っています。

紙の本の可能性を感じたが故に、個人的な思いを綴ってしまいました。

ここまでお付合いいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?