簿記二級、合格してみた ~簿記二級は使えない資格?~

お久しぶりです。ADHDでも生きやすくなりたい!!と申します。

前回の記事から3か月、noteに飽きてしまい、更新しておりませんでした。

思ったのですが、ADHDの人間にnoteって向いてるのでしょうか。継続的に記事更新するのって結構集中力を要求されるので、集中力に難ありの自分は、数か月に一度更新するくらいが限界だと思います。

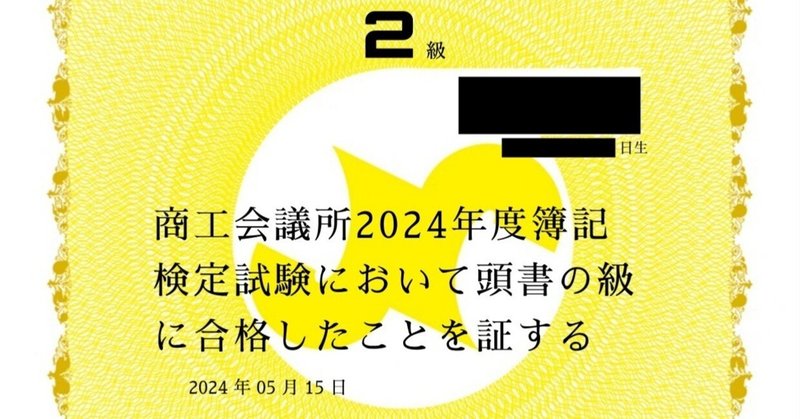

ところでこのたび、3月から簿記を勉強し始めまして、先日2級に合格したので、勉強法や感想等書いていきます。

これから簿記を勉強する方の参考になれば幸いです。

・前提条件(3月)

3月、簿記の受験を決心した私ですが、簿記についての事前知識は資格の存在以外は何もありませんでした。簿記の意味すら知らず、なんとなくお金に関する資格という認識です。

よって最も下位資格である3級から始めることになります。

・三級の勉強

簿記3級はこちらのテキストを使って勉強しました。

amazonで一番上に出てきたものを選んだのですが、タイトル通り、かなりわかりやすい参考書でした。

見開き1ページごとにイラストと会計論点が載っており、視覚的にとらえやすく、初心者でもとっつきやすい内容になっております。

いかなる分野においても、初心者にとっては敷居が高いのが常です。ゆえに最初の一冊目として親しみやすいレイアウトを採用しているこの参考書はよい選択だったと思います。

演習量についてもこちらの参考書の最後に試験レベルの問題がついておりますので、他に試験問題集など買う必要はありませんでした。

ところで、私は簿記3級は受験しておりません。この時点で1級か同レベル帯の資格取得を目標にしておりましたので、3級は知識のインプットにとどめておいて、実際に受験はしませんでした。

ただ流石に理解度が心配だったので、こちらのサイトを利用して、模擬試験を自分で解き、合格点に達しているかを確認しました。

トータルで一日4時間×2週間の60時間ぐらいかかりました。

4月に二級取得を目標としていたので、あまり3級に時間をかけたくなく、短期で詰め込みました。

・二級の勉強

二級については、パブロフシリーズのテキスト&問題集と総仕上げ問題集の二冊を、工業簿記と商業簿記それぞれで計四冊を用いて学習しました。

こちらは先ほど紹介した三級の参考書とは異なり、イラストではなく4コマで各論点が掲載されています。

各コマの隣に仕分けが載っていて、取引の流れがつかみやすく、要点を理解しやすい構成になっております。

まずテキスト&問題集の仕分けをノートに写しながら各論点を理解していきます。各章末には問題が載っているので、そこで学習した論点を復習できます。

簿記は実際に手を動かして仕分けを書けるようにすることが重要なので、なるべく短期間でできる限り多くの仕分けを書き、論点を覚えます。

二週程度してみて7割がた理解したと感じたら、総仕上げ問題集に移りました。こちらで実際に試験レベルの問題を解いて、理解できなかった箇所、理解したつもりになっていた箇所をつぶします。

あとは巻末の模擬試験を解いて、間違えたところを参考書で復習するの流れを繰り返すだけです。

ここまであっさりと書いてしまうと容易に受かったと思われるかもしれませんが、意外と試験を合格点までもっていく作業は苦戦しました。

試験の1週間前に巻末の模擬試験を解いたのですが、時間との兼ね合いや実際の形式に不慣れだったせいで、合格点をとれたのは4回中1回しかありませんでした。

ただ、こちらの参考書の問題とCBTの問題では明らかにCBTの方が簡単なので、模擬試験で60点程度の実力でも合格の可能性はあると思います。

トータルの勉強時間は一日1.5時間×60日で90時間ほどかかりました。

2級は3級の内容量の4倍程度ですが、一つ一つの論点はさほど難しくはないので、3級をしっかり理解できていれば学習時間の大幅短縮も可能です。

・簿記二級の有用性

簿記に限らず、資格の勉強をする方は、自分に有利な条件で就職や仕事を進められるということを目的にしていると思います。

今回私が簿記二級を取得した感想として、「簿記二級それ自体の市場価値は低そうである」と思いました。

・学習内容が簡単、希少性が低い

簿記二級は、学習量はまずまずとして、内容は簡単です。継続的に勉強できれば多くの人が取得できるでしょう。ゆえに希少性が低く、簿記二級自体を高く評価されることはないと思います。

一方で、完全に簿記二級がとるだけ無駄な資格かというと、そうではありません。

・努力できるという証明にはなる

先ほど述べたように、簿記二級の内容は難しくありません。ですが絶対的な学習量はそれなりに必要です。ゆえに継続的な学習ができない人には取得の難しい資格だと言えます。内容が容易であることと、取得難易度が高いことは矛盾しません。

ゆえに学歴や、今までこれといった実績がない場合は、簿記二級の取得をもって、継続努力が可能な人間であることはアピールできると思います。

そもそも、目的と資格がマッチしていれば、この世に無駄な資格などないのかもしれませんが。

以上、学習の流れと感想でした。

ここからは、勉強の過程で気づいたことや、受験後にこうすればよかったなーなど、些事を書いていきます。※CBT受験者向けです

・普段から机上電卓をつかって計算する

試験の前日までスマホやパソコンの電卓で計算していたので、ぶっつけ本番で慣れない普通電卓を使うのは苦戦しました。

・ノートを書くときはボールペンで

CBTの注意事項を読み落としていたのかもしれませんが、試験会場に筆記具は持ち込めず、会場で渡されたボールペンで解いていくことになります。

本番の環境に合わせたいという方は普段からボールペンで勉強することをお勧めします。

・電卓選びには時間をかけよう

私は試験前日にあわてて電卓を購入したのですが、いま使ってる電卓はちょっと表記がややこしくて打ち間違えたり、サイズが手と合っていない感があります。普通電卓とはいえ安い買い物ではないので、なるべく実物をみて相棒を決めた方が良かったと後悔しています。

・試験会場、意外と迷う

渋谷の会場で受けたのですが、周りがビル群のせいで、どこが会場のあるビルなのか分かりづらく、少し迷ってしまいました。

一応10分前には入場できましたが、都会受験の方は普段以上に時間に注意しましょう。

いかかでしたでしょうか。私はこれから11月の統一試験に向けて一級を勉強するつもりです。皆様の学習が上手くいくことを願っています。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?