スペースノットブランク「劇場三部作」② バランス評

・ダンス未然(≠未満)のダンス

スペースノットブランク『バランス』は2021年3月に京都芸術センター講堂ならびに吉祥寺シアターで上演されました。出演者は荒木知佳さんと立山澄さん。わたしは同作品に保存記録としてクレジットされていますが、以下の批評はあくまでひとりの観客の位置に終始して書かれたものです。

スペースノットブランクが作品に寄せたステートメントは次のようなものです。

「舞台芸術に成る以前のダンスを考察する」という主題を基に『フィジカル・カタルシス』を作り続けているスペースノットブランクが、『フィジカル・カタルシス』のニューフェーズとして、社会に於ける「ツールとしての」ダンスを考察し、身体と動きが表象するコミュニケーションの「外」と、技術と振り付けの不成功により発生するアノミーの「内」とのバランスを探求する。

『フィジカル・カタルシス』とは2019年からスペースノットブランクが継続的に取り組んでいる作品群につけられたタイトルで、直近では2020年の8月にこまばアゴラ劇場で公演が行われています(その際のわたしのイントロダクションや批評もぜひご参考ください)。

『フィジカル・カタルシス』は「FORM」「TRACE」「JUMP」「REPLAY」「MUSIC」という5つのフェーズから構成されています。これらはそれぞれに固有の制作原理を持っていますが、核となるコンセプトは共有されています。先に触れたイントロダクションから引用すれば、「集合的で透明な構造と固有の身体との多重化を観るところに『フィジカル・カタルシス』の経験は成立」するのです。その「ニューフェーズ」であるところの「BALANCE」もまたこの例に洩れません。

「集合的で透明な構造」とは、ダンサーたちの身体やその関係性のうちに一定の不可視の論理が駆動していることが明らかであり、その解読を観客に促すような性格、「読解」という言葉の方がむしろ似つかわしいようなある種の記号性が作品に内在していることを指しています。このことが『バランス』の場合どのような仕方で作品に現れているかは後述します。

ところで、「BALANCE」と『バランス』の表記ゆれが示しているように、『バランス』という作品は『フィジカル・カタルシス』という作品に包括されていく一つの部分ないしは一つの方法論としての側面を持ちながら、一方で一つの上演作品として完成されてもいます。このことが決定的に重要です。なぜなら、『フィジカル・カタルシス』の制作メソッドは近年しばしば見られる結果を固定し定着することよりもプロセスの開かれを重視するワーク・イン・プログレス的な他の作品群と響き合いながらも、むしろ完成と未完成の緊張関係それ自体を主題化するものだからです。この身体観の独自性は、竹田真理さんによる『光の中のアリス』の批評にも指摘されています。

スペースノットブランクの身体にフォーカスした過去作品の映像からは、意味性のなさ、日常的な範囲の可動域などが、コンテンポラリーダンスの語彙の特徴に重なるように見える。ただしダンスにおいてそれらの語彙は、すでにあったダンスを解体したもの、或いはいずれダンスへと発展していくものの断片として現れるのに対し、スペースノットブランクでは、未踏の地にあるひとつの動きとして意図して造形されている。演劇におけるノイズとしての身体とも性格を異にし、不随物ではない完結した動作が瞬間ごとに提示されていく。速度や流れは感じられないが、質量や密度をもった身体と動きが、舞踊史(や演劇史)の外部で造形もしくは選択されている。

ここに、コンテンポラリー・ダンスに見慣れた観客がスペースノットブランクのダンスを観る上で陥りやすい落とし穴があります。「「舞台芸術に成る以前のダンスを考察する」という主題」がもつ字面の印象に反して、そのダンスは決して未満的・途上的なものではありません。この文言が指しているのは、舞台芸術としてその形式が定着されたダンスを、それが前提するフォーマットの手前で思考し、その成果あるいは思考自体をダンス化するという意味のことです。上演される個々の動きは審美的な一定の強度をもって見事に結晶化されています。ダンス未然ではあれど、ダンス未満ではないのです。

スペースノットブランクは演出家が自ら振り付けをするという通俗的な振り付けモデルを採用していません。むしろ、舞台上で展開される振り付けはみな、基本的に制作メンバーの総員によって生み出されたものなのです。「演出家=振付家」がその制作プロセスで帯びてしまう権力性を解体し、制作メンバーの間に水平的で民主的な関係を築くことがそこでは目指されています。

作品のこうしたリレーショナルな側面は、『バランス』のステートメント中の「社会に於ける「ツールとしての」ダンス」という表現に符合するでしょう。しかし一方で、『バランス』の表現はいわゆる政治的な主張――たとえばジェンダー・「バランス」の是正、或いはより広く権力の「バランス」の狂いにより生じた差別やハラスメントの告発――を含んでいるようには思われません。舞台に展開される動きは社会的な意味に還元できないのです。ですからこの『バランス』という「ツール」はあくまでヒエラルキーの解体、水平的な関係性での協働モデルの構築といった限定的な意味で理解されるのが自然です。しかし、その理解には問題があります。このようにのみ理解したとき、その「ツール」がダンスの形式、いやそもそも芸術作品の形式を採用する直接の必要がないのです。

『バランス』はKYOTO CHOREOGRAPHY AWARD 2020にエントリーしていましたが、そこで下された講評は実際次のようなものでした。なお、講評は感染症対策を理由として結果発表当日には行われず、アワード参加者の要請がなければ事後発表自体必ずしもされそうにはなかったこと、それから講評が匿名で提出され発話主体が曖昧なこと、これらは同アワードが孕む見直されるべき重要な構造的欠陥を示唆するものですが、ここでは特に踏み込まずあくまで『バランス』という作品がもつ特性がどのように理解されたかにのみ注目したいと思います。

○作品創作に関して振付家を頂点としたヒエラルキーを否定し、開かれたコレクティブな関係でダンス創作を取り組もうとしている点、そういった創作の在り方への志向がダンスのみならずこれからの社会の在り方への挑戦に感じられた点に可能性を感じた。

〇彼らの演劇作品を知っている。そちらの方が形になってきている。センスいい人たちで、これからに期待したい。

〇何かに対して挑む、というところ。以前に拝見したかれらのダンス作品は、とても良かった。リズム、音を使い身体のいろんなリズムをつかう。既定の概念をまず取り払って、ダンスになる前を一から試してみる。演出、振付家、パフォーマーの関係性、三者のヒエラルキーも白紙にしようとしているのだろう。問い直している。何かに対しての挑みにあてはまる。

ごらんのとおり、舞台に展開されたダンスそれ自体の性格への言及は全く見られません。過去の上演作品の特徴紹介、それから上演の外部情報にすぎない「ヒエラルキーの否定」に評は閉じているのです。

以下では、実際に『バランス』という舞台が持っていた作品の性格はどのような種類のものであったのかということをそのリレーショナルな性格に拠らずに素描し、その上で、作家の意図からの逸脱を恐れずに「社会に於ける「ツールとしての」ダンス」の再定義を試みたいと思います。

・フィジカル&カタルシス

まずは『バランス』が『フィジカル・カタルシス』に対してどのような性格を帯びているかを確認したいと思います。

「BALANCE」の制作原理をごく簡単に単純化してまとめれば次のようなものです。一方の出演者が相手の出演者の挙動を別の動きへと変換し、この翻案された動きを今度は相手が翻案し返す。このことで生まれていく動きの連続の無数のパターンから舞台は構成されています(生まれてきた動きを相手に模倣させることで身体的特性のズレを際立たせるような振付も見られ、実際の原理はより複雑です)。

なお、クレジットには「協力」として古賀友樹さんと山口静さんの名前がありますが、これは彼らが前年夏の『フィジカル・カタルシス』で踊った身振りや、『バランス』のシステム化で生成した動きを、本人の存在を消去する仕方で作品に取り込んでいるからです(制作の花井さんもまた同様の仕方でクリエーションに参加していました)。

さて、この制作過程で為される変換のロジックは多彩で、個々の動きはそれぞれの演者の身体言語を通過して出力されます。水平方向のエネルギーを垂直方向のそれへと変換したりであるとか、ある体のパーツが描いた軌跡を別のパーツでなぞるようにしたりであるとか、そういう風にこの変換の内実を単純化して言語的に列挙していくことは可能ですが、しかしそれは『バランス』という作品の性格を解明するうえではむしろ遠回りな作業です。なぜなら、これらの変換の論理が観客の解読を誘いながら拒むその読解不能性にこそ『バランス』の本髄があるからです。

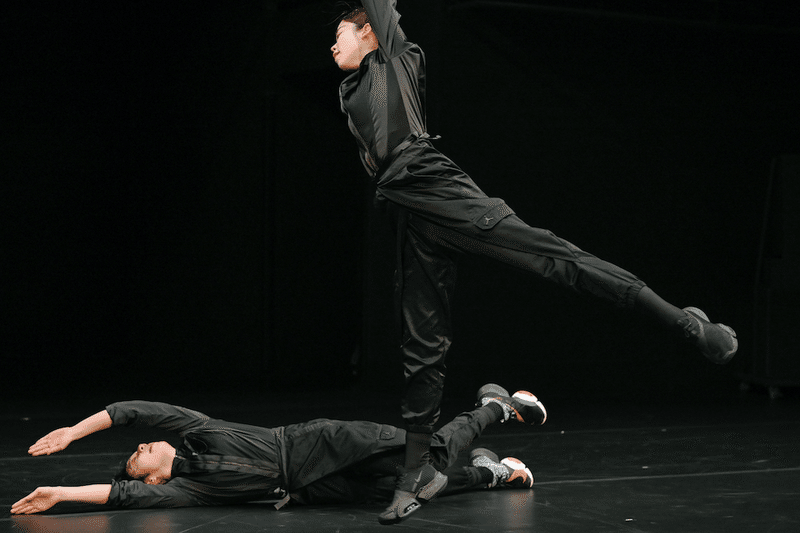

(撮影:金子愛帆さん)

制作プロセスを知らずとも、観客には二人の演者の身振りの間に独特の論理が働いていることは理解されるはずです。おそらくはこの「論理」の読み解きに観客の注意は自然と集中するでしょう。そして、『フィジカル・カタルシス』において「BALANCE」が占める特異な位置はこの点においてこそ理解されるべきです。

わたしは『フィジカル・カタルシス』のイントロダクションでその「動きは出演者らの間で反復され、共有され、攪乱され、綜合され、物理的な実在を超えたある種の象形文字として浮かび上がるよう」だと述べましたが、『バランス』では「文字」としての身体よりもその背景に駆動している身体間の関係性へと一層重心がうつされているのです。ある種の構造主義的な転換をここに認めることができます。『フィジカル・カタルシス』では個々の演者のダンスが単独で記号的に理解されましたが、『バランス』の場合その動きは二人の演者の間で作動している不可解な「場」を措定して初めて解読可能になるからです。

しかし一方で、演者それぞれの身体の持ち味は決してこの論理に捨象されてしまうことはありません。スポーティかつ直線的で、野性味があって次の動きが読めない荒木さんの身体言語、リーチの長さと関節の可動域の広さによって意外性ある自在な軌道を描き軽やかな立山さんの身体言語こそが、この論理の出力源だからです。

先に指摘した『バランス』における論理の「読解不能性」は、ですから、身体言語というものが持つ、理解を誘いながらも十全な理解を常に拒むその性格に由来しているというべきです。読むことを求めながら観客の視線を軽くあしらう身体の奔放な不可思議さにおいてこそ彼女らの身振りの魅力は鮮明に立ち上がるという、逆説。他者の身体の汲み尽くせない固有性を知る喜びこそが『バランス』の上演の快を貫いているのです。

ここで改めてステートメントの以下の箇所を確認しましょう。

身体と動きが表象するコミュニケーションの「外」と、技術と振り付けの不成功により発生するアノミーの「内」

ここまで説明してきたのはコミュニケーションの「外」、つまりダンスの舞台上での現れにあたるものでしょう。では、「アノミーの「内」」という表現はどのように理解できるでしょうか。

まっさきに指摘しておかなければならないことですが、「技術と振り付けの不成功」という言葉は文字通りに受け取るわけにはいきません。ここまで何度も確認してきたように、『バランス』はむしろ、稽古場での一定程度即興的に立ち上げられてきた偶発的な動きが一つの振り付けとして完成に高められている点で、「プロセス」や「ワーク・イン・プログレス」といった概念に安住することなく成功を志向するものだからです。

振付が演出の意図によって舞台の現れを規定する行為であるとすれば、その点にこそアノミーを認めることができるはずです。アノミーとはデュルケムの言う、社会の規範が機能不全に陥ったカオスの状態を指します。ここまで論じてきたような、ダンスを観るための安定的な枠組みの失効――これをアノミーだとすれば、アノミーをアノミーとして成立させるには、舞台上に規範を見出し立ち上げようとする鑑賞者の解釈行為を待つ必要があります。いわばこの「誤読」ないしは「不完全な読解」を通じて振付を無意味化し、あるいは脱臼させる「読者」とステージとの間の「失敗する」コミュニケーションにおいてこそ、舞台の「バランス」は作家の意図に還元されうるような単純な枠組みのうちに安らうことなく、その動性を保つのです。

・劇場を突き抜ける

『バランス』の衣装は黒く、そして光沢があり、劇場の床や壁面に視覚的に同化します。さらに『バランス』では演技は一貫して地明かりの元、作業灯さえついた状態で行われます(吉祥寺シアターの公演での照明は『光の中のアリス』と同様に中山奈美さんが務めていらっしゃいました)。つまり、劇場の物理的な機構が常に後景に退くことなく即物的に現前するのです。静止画に切り取れば演者の身体は劇場空間の黒へと消えていくかのようです。

(撮影:umiak)

しかし、演者の身体は完全な透明化の方向に向かいません。むしろ物質的な実体性を保つのです。一般に、素早く身軽で曲線的な身振りは演者の身体を流動するエネルギーの生成変化へと変換し、その物質的特性をキャンセルします。しかし『バランス』ではこのようなイリュージョナルな蜃気楼のような身体の現れはむしろ回避され、重力と質量を感じさせる接地的な身振りが連続するのです。

荒木さんと立山さんの身体言語がそのフィジカルな固有性を発揮しながら彼女らを貫通する透明な場の構造もまた前景化するという、『バランス』の鑑賞体系の論理の二重性についてはすでに言及しました。それと類比的に、オブジェクトレベルでも俳優の身体といわば劇場の身体とでも言うべきもの、個人とそれをとりまく「場」との「バランス」が意識的に操作されているのです。

同じく劇場の物理的機構を即物的に現前させる操作が、終盤の振付にも見られました。演者二人が舞台中央で直立したのち、深く頭を下げるのです。観客の多くはこれを終演の合図と理解し拍手をしてしまうのですが、二人はすぐに次の振付へと移行します。これは単に上演をメタ化し観客を楽しませる以上の意味を帯びています。舞台の上演時と、そうでない時とで、劇場は普通まったく別様に知覚されるからです。上演が行われていない時、劇場は通常の建築と同様に、わたしたちを庇護するひとつの具体的な物理的建造物としてありますが、上演に際してその存在はむしろその物理的性格をキャンセルする仕方で知覚の後景へと没して行き、舞台上の演技に観客の注意を向かわせるものです。つまり、上演途中のカーテンコールに偽装された動きは、後者の即物的な知覚、演者がおり、観客がおり、劇場があるというその具体的な状況を直視する知覚へと観客の眼を開き、そのことで劇場(ならびに観客)自信を積極的に上演の重要なファクターとして組み込む態度なのです。

では、なぜ劇場はこのように姿をさらされなければならないのでしょうか? 一般に制度や権力はみずからを首尾よく透明化しているときにこそ最も強力かつ安定的に機能します。しかし『バランス』の舞台では劇場は「可視化」され、演者との半透明な相互関係のうちに、ひとつの具体的なスケールとしてかたちをとって相対化されます。それが知覚の対象として可視化されるとは、いまやそれを乗り越えることが可能だということです。

演者の身体と劇場の身体が、シーソーゲームのようにバランスを変化させながら観客の眼にポップアップしていく――こうした自在な遊びの中で、劇場のスケールは具現されながら超えられていきます。これは評言における論理上の抽象ではありません。演者が暗闇の中に溶け込んでいくとき、たしかにわたしは彼女たちがその黒を突き抜けていくのを見る思いがしたからです。

一度「劇場」を突き抜けた舞台は宇宙的なスケールへも容易に到達するでしょう。具体的でフィジカルなふたりの身振りに深遠な奥行きが感得されるのは理由のないことではないのです。

『バランス』が示唆しているのは、個人と集団との絶え間ない往還を通じてある一つの制度的な場を可視化し、ひとつの突破可能なスケールとして相対化することの可能性です。

そして、個別具体的なもののそのさらに奥深くをまなざそうとする接地的な視点と、場の構造の解読を図る鳥瞰的な視点、その二つのスケールを同時に生きる二つの眼を呼び覚ますことこそが、制度に拘束された生活の閉塞を突き抜ける機縁としての――社会に於ける「ツールとしての」ダンスの機能なのです。

(トップ画像 撮影:umiak)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?