スペースノットブランク「舞台三部作」評

・舞台

小劇場によくある、低い、ともすると観客席と同じ高さのステージ。それは、目の前の俳優と観客とが同じ空間を占めている、ということでもあるし、物語が現実と距離を近づけて、水平に伸びて行けるということでもあります。客席とステージの一体感、現実とフィクションの融和。

しかしここには一つの逆説があります。フィクションがフィクションであるのは、あくまで現実との差異、現実に対するある種の目に見えない「高さ」のためであるはずだからです。

人々の集合性や、虚と実の横断・融合は今日多くの作品がほとんどクリシェ的にその主題に掲げるところです。実際のところ、これらはいったい何を意味しているのでしょうか? もし劇場と外部の垣根のないことが素晴らしいなら、なぜ授業や、マックで頼むスマイルは、よいパフォーマンスだと普通言われないのでしょうか(もちろん、時に教室やスマイルのあるレジは素晴らしい舞台になりますが)? そもそも、劇場に舞台が立つとはどういう事態のことなのでしょうか?

わたし個人としては、舞台が水平にどこまでも広がるのを望むのは、劇場を出るたびに、すぐ、夢がさめたような思いがするからです。

もちろん、現実が嘘くさく感じられることはあります。スーザン・ソンタグは『写真論』で世界の方が写真的になってしまったと述べ、庵野秀明は『式日』で世界の方が映画的になってしまったと述べました。虚構と現実とが初めから交じり合ってしまっているこの世界で、劇場の垣根を超える必要があるとすれば、世界中の嘘としての非現実を、夢としての非現実、まだ見ぬ「高み」としての舞台に描きかえるためでなくてはならないでしょう。

スペースノットブランクが舞台三部作と総称する作品群――2018年9月の『舞台らしき舞台されど舞台』(以下、『ぶぶぶ』)、2019年3月の『言葉だけでは満ちたりぬ舞台』(以下、『ことみち』)、2019年6月の『すべては原子で満満ちている』(以下、『みちみち』)――は、それぞれの性格こそ大きく異なりますが、いずれも舞台の在り方そのものを構造的に問い直すような、フォーマリスティックな作品でした。

この舞台三部作は、『ぶぶぶ』での作家のステートメントに拠れば「舞台(と呼ばれてきたもの)を作るのをやめ」 るための舞台でした。その問題意識はこの作品に限定されることなく三部作を貫通しています。舞台を作ることをやめるという文言は、文字通りに受け取ってはいけません。「舞台三部作」以降のスペースノットブランクの創作の続行と三部作の主題とはけっして矛盾するものではないからです。それは舞台という日常生活から区別された領域の自律性(の一部)を放棄することと同時に、それを作るという作為性の放棄をも含意しています。

「舞台三部作」は観客論、上演論的な側面を強く有しています。第一に、作品が舞台と劇場外部の日常社会との連続性の自覚に出発しています。第二に、作為の放棄は、観客との相互的な関係性の構築により果たされるものです。その態度はたとえばスペースノットブランクが『ぶぶぶ』において「新しく取り組みたいことは、観客たちの想像力のレッテルを受容し、〔…〕作品に、舞台としての価値を生み出すこと」 なのだという宣言のうちに確かめることができます。

しかし舞台三部作はそのような単なる観客論の範疇を超え出て、日常におけるわたしたちの生それ自体の芸術化を図るものです。

・舞台らしき舞台されど舞台

出演者は荒木知佳さん、石倉来輝さん、古賀友樹さん、近藤千紘さんの四名、場所は東京都世田谷区のカフェムリウイでした。通常カフェとして利用されているそこはいわゆる劇場然とした抽象空間ではなく、客席から明瞭に区別されたステージや、手の込んだ音響・照明用の機材はありません。建物の三階に位置し見晴らしのよいテラスを備えたこのカフェムリウイは2017年から舞台の公演にスペースを貸し出しています。

主なアクティングエリアはテラスに面した窓側のスペースですが、ことはそう単純ではありません。開演時にアクティングエリアに立つのは荒木さんと近藤さんですが、壁際には演出の小野さんと中澤さんが座っていて俳優たちを見つめているからです。それも、単に俳優たちを見る演技をしているわけではなく、二人はあくまで観客と同等の権利で素直に舞台を楽しんで見えるのです。特に小野さんの方は、俳優の演技に笑いをこらえることができずにいるほどの自然体です。

室内とテラスは上手側の扉で繋がれていて、やがて演出の二人は外へ出てゆきます。このテラスの空間の扱いもまた多義的です。たとえば序盤では石倉さんと古賀さんはなにか喧嘩のような演技をして見えるのですが、遮音されていて声は聞こえません。そうかと思えば、俳優たちは演技をやめて、窓越しに室内の演技を見物していたりもするのです。そこに演出の小野さんと中澤さんが加わるわけですが、二人はやはり自由にふるまっているように見えて、互いに気楽におしゃべりをしている様子なども窺えます。あるいはそこで、演技指導が直接に行われていただろうと思われます。彼らの態度のうちには「見ること」の不自然さはなく、その窓越しの視線は、むしろ舞台の制度性に拘束されて客席でじっと沈黙を守る観客たちの「演技」をあらわにします。

演出の二人が上演中常に観客の視線にさらされながら俳優たちをまなざすことで、演出家それ自体が上演の構成要素として自覚的にその場に取り込まれ、そのありのままの姿が顕示されます。日ごろから出演者自らが言葉や身体の創出に参与するスペースノットブランクにあって、「演出」と「出演」とは相互に交換可能で偶然的なものでしかありません。演出家は俳優の演技を受け取り、楽しみ、修正する稽古場での身体を舞台の現在にそのまま持ち込んでいるのです。しかしそればかりでなく、ここで出演・演出者たちが観る者の座に置き入れられることで観客までもが視線の場に組み込まれ、自らの立ち位置を異化されることが決定的に重要です。

この異化は観客たちの単なる客体化を意味するのではありません。なぜならそれは舞台の拘束力を離れた(ように見える)出演者たちの自然さとの比較にもたらされるからです。言い換えれば、ここで鑑賞者たちはリテラルな日常性の身体への接近を促されているのです。飲食店としての日々の記憶を充満させたカフェムリウイという場所の磁場は彼らをそうした身体へと自然に引き寄せます。補記すれば、観客たちはムリウイの提供するドリンクを飲みながら舞台を鑑賞しました。これは通常ムリウイで行われる公演一般に妥当する事実ですが、しかし視覚だけでなく味覚触覚を保持した身体的存在として観客がふるまうことのできるこのスペースは作家によって積極的に選択されたのです。

(撮影:月館森さん)

テラス奥には地上へと降りる階段があり、そこがスペースへの入り口となっています。この入り口ひいては世田谷の街並みが窓越しに視界に入る上演空間では、舞台の外部との連続性が常に保たれていました。開演に遅れた客がいた場合、テラスにいる俳優が客席まで直接案内します。それは観客がひとりの人間としてそこにいるという事実に嘘をつかずにこれを取り扱う態度であると同時に、舞台の外部との連続性を高めて、そこが他でもない劇場であるという即物的な事実を上演中の観客により印象付けるものです 。

あえて大雑把に分節すれば舞台は客席、ステージ、窓際、テラス、都市の五層からなる構造をしていたことになります。屋外での演者の自然体を思うと、室内はハレの場、屋外はケの場であり、客席はゆるやかにリテラルな日常との連続性に開かれているのだ、という風にも解釈できます。

しかし、上演の構造は空間のそのような安易な図式化を許容しません。先にも述べましたように屋外でも演技が行われる瞬間があり、また出演者たちの自然な身振りが実際に脱力したそれであるのか実のところ演技にほかならないものであるのかを観客が判別する手段はありません。あるいは演技とまではいわないにせよ、観客の視線の拘束を受けて俳優の身体は見る者としてもなんらかの不自然さを被るはずです。

なにより、窓枠を通じて平面的に与えられるテラスの人びとのイメージは、たとえそれが単に舞台をまなざす観客としてのそれであっても、客席からの距離を通じて比喩的にも文字通りにも「絵になってしまう」のです。

絵画的に平板化して美化された外部のイメージは動き回る室内の俳優たちに比して二重の意味で静的な印象をもたらします。動かない彼らは生を奪われたかのようですが、死の表象へのそうした短絡をこの平面は拒みます。

死んでいます死んでいます死んでいます生きています。死んでいます死んでいます本当に死んでんのか生きていますおい生きています。死んでいます死んでいます生きています。はい実は生きてました。本当に死んでんのかな死んでいます死んでいます。

一文目を古賀さん、二文目を荒木さん、三文目を近藤さん、四文目を石倉さん、五文目を古賀さんが再び発話します。「死んでいます」は周りの俳優を指し示しながら発され、「生きています」は観客に直接語りかけられます。後者は俳優自身の生存確認のように取れますが、しかし彼らはそう宣言するや否や眠りについてしまい、やがて周囲の俳優に死者の烙印を押されてしまいます。そのやりとりはゲーム的で、真剣に受け取るのが憚られるような冗談めいたところがあります。

彼らが仮に死した幽霊として描かれているのだとして、彼らのそのような存在性格は少なくとも作品のほかの箇所では強調されていません。ただし、会話の順序が逆向きになり、あるいは同じ会話をループし、あるいはある会話が別の会話に奇妙にリンクするようなテクスト上の時間の捻じれは、彼らが通常の時間の進行の外にあることを意識させるものです。その意味で室内の空間は彼岸としての舞台を思わせます。しかし、繰り返せば、上演中もっとも凝結し、つまり死体のような状態で居続けることを強いられるのはほかでもない客席の人びとです。

生と死、此岸と彼岸、見る者と見られる者、内と外といった二項対立の区分がここでは脅かされています。攻撃されているのは外界から自律して作品としての完結性をもった舞台です。私服のような自然さを備えながらしかし普段着にしてはやや異質な出演者の衣装も彼らの存在の抽象性を高めます。出演者の内、荒木さんと近藤さんは終盤でテラスの階段を降り、都市の方へと踏み出してゆきます。そして完結性を喪いリテラルネスを呼び込んだその「舞台らしき舞台」に再度舞台のイリュージョンをもたらすのは観客の存在です。再度作品のステートメントを引きましょう。

この作品は、「舞台」を作るつもりがそうでなくなってしまった「舞台らしき舞台」を観客たちと共有することで「されど舞台」と、私たちと観客たちが信用し合う。そういう「舞台」にしたいと思っています。

事実、作品の解釈は観客に対し開かれています。テクストでは再三舞台に対する自己言及が行われますが、作品の主題は「舞台とはなにか」という定義論にはありません。むしろそうした定義の不可能性がここでは俎上に上げられているのです。「舞台らしき舞台されど舞台」と言うときになにをもっていわゆる通常の「舞台」とし、眼前で展開する作品がどのようにそれらから区別され、そして観客との邂逅を通じていかようにそれが再度舞台になるのか、その解釈は観客に預けられています。答えがないのではなく、むしろ答えが無数に許容されるような、そのような多価的な構造が用意されているのです。日常性に接続されたリテラルネスによる舞台の完結性の瓦解と再縫合に重点を置いたここでの解釈はその一つの解に過ぎません。

出演者たちが定位する場所はさまざまで、彼らの立ち位置や関係性が作品の解釈をさらに複雑化します。そもそも、室内とテラスの二つの場所で同時に行為が行われるという、空間の多重的な経験それ自体が知覚の負荷を高め、掌握不可能な多様を舞台に展開するものです。個々の身体の現われも空間の抽象性を増すものでしたが、ここでは特に一つのシーンだけ取り上げることにします。冒頭の荒木さんと近藤さんの掛け合いです。

(撮影:月館森さん)

二人は顔がくっつきそうなほどの至近距離に立っています。しかし、話を聞く側は笑顔で客席の方を向き、話をする側は相手の顔の側面のごく近くで発話を行うために、両者の視線は交わることが無く、同じ場所で向かい合って会話しているという感じがしません。さらに二人は質問と答えを投げ合っているのですが、注意して聞くと時々質問よりも先に答えが発話されていることがわかります。おそらくは稽古場で交わされたQ&Aのやりとりが順序を入れ替えて読まれているのでしょう。ここでは距離感覚や位置関係、時系列が編集的に解体されており、その時空間は観客の思考によって再度組み立てられるのを待っていますが、しかしその仕方は特定の解釈に固定されることはありません。当然ながら、稽古場でのやりとりが観客の思考上で再現されることが求められているのでもありません 。

かくして出演者・演出家・観客、劇場空間・都市空間が、観客のイメージの中で相互に地と図を組み替え、舞台の輪郭は蜃気楼のように姿を変え続けます。想像力により、舞台の夢は劇場からあふれ出るのです。

それでは、舞台三部作の二部作目以降においては何が問題とされるのでしょうか。『ぶぶぶ』の最後の台詞はそれを示唆しています。

切ないなあなんか、全然わからない、なんでこう夢が拡がっていかないんだろうなあ

たとえ観客と共有することによって舞台の夢が拡がりを見せたとしても、スペースノットブランクはその「夢が拡がってい」くことをなお望んでいたのです。というのも、終幕のあとに続く長い長い日常の持続をその夢が醒めずに耐え抜くことができるかは定かでなかったからです。

・言葉だけでは満ちたりぬ舞台

北沢タウンホールで上演された『ことみち』は、第29回下北沢演劇祭の一般公募企画「コード・コード・コード’19」として制作されました。出演者は十四名を数え、うち古賀さん、近藤さん、花井瑠奈さん以外の十一名はスペースノットブランクとの共作は初めてでした。この十一名は舞台経験の有無や性別、年齢、国籍を問わない条件で集められています。

舞台はほとんど簡素な素舞台でしたが、四つの階段の付いた低いステージが中央に組まれ、演技はおおむねそこで行われました。下手と客席のすぐそばにはマイクを備え付けた椅子が設置されていて、それぞれ坂本沙季さんと櫻谷翔吾さんが着席してステージを外側から見つめていました。また上手には長机が置かれ、演出の小野さん中澤さんに演出補の山下恵実さんが座って、やはりステージを観ていました。

『ぶぶぶ』で演出・出演者がアクティングエリアを観る際の姿勢は観客に正面から向き直るものでしたし、その居場所も観客が俳優たちの演技を見ていれば自然とその視界に入り込むようなものでした。一方『ことみち』では、椅子に座り演技をまなざす出演・演出者の視線はステージの方へと内向きに閉じていて、客席の方を捉えることはありません。客席とステージの間に生ずる見る/見られるの相互的な緊張関係は緩和されて、単に見ることのレイヤーが複数の次元で措定されるばかりです。両作品の差は一般公募という『ことみち』独自の特質に拠るものであると思われます。普段舞台に出演せず、客席に場を占めるはずの一般人が参加している以上、見る/見られるの一方通行的な関係はすでに解体が試みられているのです。

(撮影:三野新さん)

出演者が持ち寄った言葉や動きを抽出し、編集して舞台を構成するというスペースノットブランクの方法論は一般人の参加に親和的だったはずです。

わたしは「リレーショナル・シアター」(『悲劇喜劇』2021年3月号所収)という論考で、スペースノットブランクの作品の美質が制作プロセスでの人間関係の構築のありようから独立でないことを論じました。稽古場での人と人との関係性の網目の中で生まれ出てくるものが舞台に展開されるために、創作の現場において、人間関係それ自体が(政治的・倫理的な理由を超えて)主題化されることになります。

『ことみち』はこうしたリレーショナル・シアターの性格がひときわ強い舞台でした。強い言い方をすれば、舞台に登壇した一般人が一次的な観客となり、公演本番の観客はその二次的な観客となるのです。坂本さんと櫻谷さんが客席よりも近い場所で舞台をまなざしているのは、まさにこの観客としてのレイヤーの異なりを空間上で具現した表現だと言えます。

ただし、『ことみち』では出演者の詳細なプロフィールは公開されておらず、したがって出演者の演劇経験の多寡は明らかではありません。

また制作プロセスについては「クリエーションボンバー」と名付けられた雑記がスペースノットブランクの公式サイト上に七つ残されていますが、そのほとんどは「クリエーションメンバー」としてクレジットされた古賀さん、近藤さん、山下さんによって書かれたもので、公募参加者の目線での経験の叙述は希薄です。したがって、ドキュメンテーションの試みとしては中途半端なものと言わざるを得ません。内容はクリエーションメンバーの稽古日記や、他の出演者への印象をつづったものですが、リレーショナルな作品における参加・鑑賞体験の本質的な複数性に鑑みて、叙述主体を三名に限定することは最善の策とは言い難いはずです。

しかしながら、これらは制作プロセスを直接には公開せず、あくまで舞台上に発露するもののみを届けるというスペースノットブランクの態度の現われと捉えることもできます(この点で、「リレーショナル・シアター」概念が参考にしているような、多くのリレーショナルな美術作品とスペースノットブランクの作品とは、その性格を決定的に異にします)。

加えてステートメントには「アーティストも常に一般であり、一般も常にアーティストである可能性は十二分にある」 とあることから、演劇人と一般人という単純な二項対立の図式を拒もうという意図もここには働いていたと推察されます。出演者の経歴や制作プロセス自体を鑑賞の直接的な対象とすることを差し控えたのは小野さんと中澤さんの積極的な判断と見るべきです。

「言葉だけでは満ちたりぬ舞台」を満たすのは、自然に考えれば、身体であるように思われます。実際に舞台にはさまざまな出自や特性を持った人びとの身体が現れました。しかしリレーショナル・シアターとしてのこの作品の特性を考慮して言えば、むしろそこを満たしていたのは個々の記憶や文脈を持つ人びとと、その関係性が織りなす個性の多様であったとみるべきでしょう。話されたことや為された動き、そして出演者間に生じた関係性が、舞台には反映されていただろうからです 。

出演者たちの動線はおおむね定められていて、彼らは繰り返しその道を歩みます。台詞もやはり反復されて、ここには解釈上構造化の容易な循環がいくつも用意されています。しかしその循環は、出演者の身体と言葉をルーティーンへと抽象するというよりは、むしろ彼らの間に生ずる関係性を想像する余地を観客にもたらすものです。その循環は繰り返される稽古の日々に遅まきに並走しています。反復がもたらす還元にリレーショナルな多様が抵抗しこれを克服するのです。

古賀さんの台詞に「待機場所は存在しなくて自分が出るって思ったら出て自分が出てないと思ったら出てない。単純なように思えてこれはかなり適した言葉である」 というものがありましたが、これは『ことみち』の特色を的確に示す言葉です。待機時間とパフォーマンスとの区別は出演者らの物理的な位置ではなく彼らの意識によって決定されるというわけで、そのとき舞台はリテラルな終演を超えて継続されうるはずです。

(撮影:三野新さん)

「クリエーションボンバー」Vol.7にはクリエーションメンバー以外の十二名による終演から一月後の舞台への振り返りがつづられていますが、そこでは稽古や本番が彼らの日常からとりたてて区別されないものとしてあったこと、それから彼らが舞台から受け取った影響の大きさや小ささが実感を込めて綴られています。

出演者と演出家、そして観客の間の関係性を疑い揺るがした『舞台らしき舞台されど舞台』を経て、『言葉だけでは満ちたりぬ舞台』はより直接な観客の参加を志向しました。そこで拡がった夢は人びとの日常から区別されずにあるでしょう。

舞台は、椅子を後にした櫻谷さんが棒を持って坂本さんの方へ歩み寄り、彼女を椅子からステージの中央へと連れだすシーンで終幕します。そこでは、遍在する「舞台」へと客席の観客たちが参与することの可能性が、出演者の生に仮託されているのです。しかし、この可能性が実際的なものとしてよりラディカルに問われるのは、次の『みちみち』においてのことでした。

・すべては原子で満満ちている

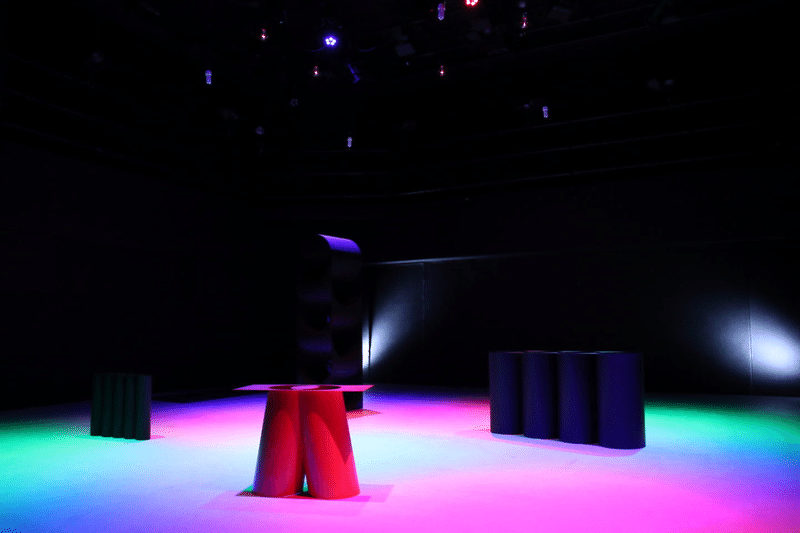

出演は荒木さん、古賀さん、近藤さん、高嶋柚衣さん、瀧腰教寛さん、西井裕美さんの6名で、場所はこまばアゴラ劇場。壁に沿って一列ずつ四方にめぐらされた客席が舞台を囲んで、ステージには4つの抽象的なオブジェが置かれます。舞台三部作のなかでもとりわけリテラルな操作が行われたのがこの『みちみち』でした。人体の物質性を即物的に強調し、俳優たちをオブジェと同等に扱う演出が試みられているからです。

上演時間のほとんどの間、瀧腰さんは南側の客席の真後ろに直立し、近藤さんはやはり南側の客席のあたりで横たわっています。彼らは黒い服を身にまとっていますが、舞台に置かれたオブジェのうち三つは黒色で、そのうち瀧腰さんに近い一つは垂直に立てられ、また一つは近藤さんの近くに彼女とほとんど平行に横たえられているために、これらの俳優とオブジェとは色彩・形態的に韻を踏んでいます。

古賀さんと高嶋さんは東側の壁の近くを定位置とし、古賀さんが右腕を高嶋さんの肩にかけてよりかかる姿勢を常態としています。二人の装いはトップスが白、ボトムスが黒ですが、両者の間を隔てるのは小さくやはり黒いオブジェであり、ここでもオブジェと俳優の下半身との視覚的な近似が図られています。北側の壁の近くには赤いオブジェが置かれていて、西井さんは北西の隅を始点として、そのオブジェの周りを周回する動きを上演を通じてごく遅く、緩慢に反復します。彼女の服装は淡い柄物で、シンプルなモノトーンを基調とする他の出演者からはすこし浮いて見えます。動線の拘束から最も自由に見えるのは荒木さんで、真っ青なワンピ―スの原色が映えて、同じく原色の赤のオブジェとの結びつきを喚起します。

(撮影:月館森さん)

このように俳優同士の関係性は近藤さんと瀧腰さん、古賀さんと高嶋さん、荒木さんと西井さんの三組を基調として構造化されており、舞台には一定の統一性がもたらされています。それぞれの組は相互に干渉し、それぞれの二人や、組同士の関係性を想像するよう観客を誘惑します。近藤さんと瀧腰さんは上演を通じてほとんど発話を行わず、オブジェと形態・色彩上対応することから最も非人間的な印象が強いですが、一方で荒木さんと西井さんもその衣装の色味や動線の複雑さのゆえに周囲からは幽霊のように浮いて見えます。

物質性の強調はそれだけにとどまりません。一般に、ダンスでは動きを均等な速度でスムーズに行うことで、非物質的でイリュージョナルな身体を現出させることがしばしば試みられますが、この舞台での身体の扱いは寧ろその真逆なのです。高嶋さんに寄りかかる古賀さんや、床で死んだように目を閉じている近藤さんの姿は重力の存在を強く喚起しますし、また概して出演者たちの動きは遅く緩慢です。赤いオブジェのまわりを周遊する西井さんは舞台中央から始点たる北西の隅へごくスローモーな前転で回帰します。床に手を伸ばし、頭をつけ、両手の間に頭を次第にくり入れながら身を縮めていくその動きは、身体というものの重さを観客の眼にひしひしと伝えます。

俳優たちは単にオブジェと視覚的に関連するばかりでなく、演技の上でも直接の関係を結びます。一シーンのみをとりあげましょう。『ぶぶぶ』で荒木さんと近藤さんが演じた、話をする時と聞く時とで顔の向きを変え発話者同士の空間への帰属を曖昧にする身振りは、今作でも取り入れられています。しかし、今回荒木さんが語りかけるのは出演者でも観客でもなくオブジェなのです。荒木さんの話し相手は古賀さんが務めますが、話を聞く間は寝そべる近藤さんに顔を接近させ、話すときは離れた場所にある赤いオブジェの方に顔を向けているように見えます。赤のオブジェと荒木さんの青との苛烈な対照や、『ぶぶぶ』との間テクスト性を考慮するならば、ここでの彼らとオブジェとの関係は一層複雑で曖昧です。

仮に俳優とオブジェとが観客にとってまったく同一視されるような、すなわちオブジェのオブジェ性が俳優の後景に退くことなく現前し、そのことで俳優のオブジェ性もが高められるような視覚が与えられるなら、そこでは通常の観劇経験における人間中心主義的な知覚の秩序がイリュージョナルに組み替えられているといえるでしょう。作品の題に寄せて理解すれば、ここで対象化されているのはオブジェと人間とを共に形作る世界の普遍的な成分たる「原子」です。原子という言葉がテクストに登場するのは次の箇所です。

いる。ような感じがする。意味わかります。ちょっといきなり出ちゃった言葉。日が変わると例えば明日(あした)明後日は違うみたいな。原子。一刻一刻と変化。この体内。宇宙でやってるって。昨日の昨日考えてる。今日違う感じ。他者でできてる。起こりました。

舞台とその外部とを連続的に取り扱い、舞台の夢を劇場の外部へと拡張せんとする舞台三部作が最後に挑戦したのは、最もリテラルな素材であるところの物体とソフィスティケートされた俳優の身体とをイリュージョナルな響き合いのうちに置き入れることによって、両者を総合する「原子」の運動性へと目を向けることでした。周囲との関係性を通じて刻々と変化する原子によって構成される、流動的な存在として人間や世界を捉えるような、そのような宇宙観がここでは提起されているのです。こうして作品は劇場を超えたイリュージョンの普遍化を図ります。

作品が単に舞台のありのままの姿をあらわにするばかりでなく、そこになんらかのイリュージョンの生成を目指すものであることは、たとえば以下の台詞に示唆されています。

見ている。安心した立場にいるから。合わせ続けることが中に入ってしまいそうな。ような瞬間がある。立場の差。とても大きな違いがある。寂しいな。瞬間はもっと別の体験になる。どういう風に見えているのか。座っている。向かいには、誰も、座っていません。

「安心した立場」で「見ている」というのは観客についての言及であるように受け取られます。しかし俳優と観客の「立場の差」への寂しさがここで語られているのだとして、その場合この台詞は文字通りに受け取れば矛盾を含んでしまいます。なぜなら『みちみち』は囲み舞台であり、劇場内の誰にとっても、その向かいには椅子に座っている観客が目に入るはずだからです。

したがってこの台詞の後半部分は、現実には存在している目の前の観客が不在となるような「もっと別の体験」としてのイリュージョナルな瞬間を対象化し、聞く人にその幻視を促すものだと理解できます。

しかし台詞の前後のつながりを考えれば、そのようなリテラルな瞬間を超えた「瞬間」がもたらされるのはまさに俳優と観客の垣根が乗りこえられるような、そのような瞬間においてのことです。作品は観客の想像力を通じた「作者」としての参与、俳優と対等な資格での舞台への参与をその成功に必要な契機としているのです。

これまでの二作では客席から区別された場所で観客の視線を相対化していた演出の二人は、『みちみち』では観客たちと同じ客席から舞台をまなざします。ただし彼らは上演の途中で入場し、そして途中で退場します。どちらも観客と同じ出入口を使用してのことです。客席にはほかに舞台監督の河井朗さんが、ブース席には音響・照明の櫻内憧海さんがおり、小野と中澤が客席を去ったのち、やはりただちに舞台を去ります。

「舞台(と呼ばれてきたもの)を作るのをやめ」るための舞台の掉尾を飾るこの『すべては原子で満満ちている』では、実際に出演者らが「舞台を作るのをやめる」過程が演じられます。終盤では俳優たちも一人ずつ劇場を去っていくのです。

しかしそれは舞台とその外界との二項対立において後者に出ることを単に意味するのではありません。舞台の遍在の確信のゆえに外に踏み出すのです。理想的には、それぞれの観客もまた同じ足取りをたどることになるでしょう。

(撮影:月館森さん)

出演者たちが去り際に残す台詞は、物事一般における特定の「正解」の不在についての言明を一貫して含んでいます。それは観客存在がもたらす解釈の複数性からくる、舞台の夢の様々な姿を同時に肯定することで、眼前の不動の世界を揺るがし、超えていく態度です。一例として瀧腰さんの最後の台詞を引用しておきます。

そことの関係性みたいなのがわからない。レクチャーをする立場なのか。関係性がうまくいってないな。なんでいるんだろう。特に深い話をしたわけでもないのに。どういう言葉をかけていいかは。なにの言葉をかけたら嬉しいんだろうなっていうところまではまだいけてなくって。なにを伝えにここに来たんだろう。でも顔がすごい息。息してて。すごいおもしろい。めちゃめちゃおもしろく。まだ。なんでいるんだろう。

「そこ」を客席と理解すれば「なにを伝えにここに来たんだろう」という疑問はそのまま『みちみち』における特定の主題の不在に差し向けられます。しかし、「顔がすごい息。息してて。すごいおもしろい」のです。

自身がその場に居合わせることの意義や目的について「なんでいるんだろう」と特定の正解が欠けたその状況においてなお、呼吸する人びとの集合性は疑いのない所与のものとして、「めちゃめちゃおもしろく」、ある。

先ほどは「原子」をオブジェと人間存在を貫通するものとして理解しましたが、同じ軌道を幾度も周遊するばかりの出演者たちは、その全身で以て「原子」を体現しているようにも見えます。その目を引き継いで劇場を出る観客には、時として都市のすべての行き交う人びとが自在に動き回る「原子」として映るでしょう。そうであってみれば「原子」たちが離合集散するその運動性のうちに、所与の化学反応としての舞台の生成を見出すことはできないでしょうか。

ほとんどの制作陣が劇場を出てなお荒木さんと西井さんは舞台に残り続けます。荒木さんの最後の台詞、つまり『みちみち』の最後を飾ったその台詞を引きましょう。

本当に長かった。出れなくて。出たあと。そこからずっとでした。本当。ある。なくなるかもしれない。

「出れなくて」「本当に長かった」舞台が終わって後、劇場を「出たあと」に「そこからずっと」「本当」に「ある」のは終演を超えて拡がっていく舞台の夢です。しかしそれでもなお、そのイリュージョンは「なくなるかもしれない」つかの間の蜃気楼と見るのが自然でしょう。

荒木さんと西井さんは発話を終えて後も舞台に残り、ただゆっくりと劇場を歩きます。もはやそこに複雑な構造はなんら存在していません。この持続においてなお舞台という幻影が立ち上がるとすれば、それは観客の目によるものです。

やがて舞台には大きな鐘のような音が響き、それと同時に照明が切り変わります。この音はほとんど間を開けずに立て続けに十七回も鳴り響き、その都度照明はヴァリエーション豊かにスイッチします。舞台上のオブジェや俳優の姿にはやはり目立って大きく変わるところはありません。しかし光の当て方次第で舞台の見え方が全く異なるという当たり前の事実が、実際の経験として眼前で展開します。舞台の姿は瞬間瞬間にうつろい、蜃気楼のように立ち上がり消えていきます。その鐘の響きは、現実のリテラルな持続を耐え抜くイリュージョナルな眼を、はたして観客たちが備えているのかどうか裁く審判のようでもあり、あるいは次々に消えゆく永遠に対して投げられた祝福の声のようでもあります。

芸術とその外部という安易な二項対立の図式を退け、両者の連続的な相互依存に目を向ける時、その上でそこにイリュージョンの立ち上がりを主張すれば、原理的にはそれは無限に拡張されうるのです。

同じシーンの反復を生きる俳優たちの困難に共感の目を向けるまでもなく、日常は還元的な反復と退屈に満ちています。しかし世界を舞台として生きる眼を作品から与えられたとき、その循環は過ごされた生の再演となります。「俳優」が変わり、「劇場」が変わり、「小道具」が変わり、「戯曲」は改変され今日は今日の「観客」があり、ひとつとして同じ舞台はないのです。

・その後のスペースノットブランク

「舞台三部作」で観客論的転回を迎えたスペースノットブランクの、その後のおおまかな軌跡についてもここで確認しておきましょう。

第一に、池田亮さん(『ウエア』)や松原俊太郎さん(『ささやかなさ』『光の中のアリス』)との共作による、物語性の導入が挙げられます。「舞台三部作」では出演者の個人的な経験から舞台を立ち上げたスペースノットブランクでしたが、その分テクストの内容は散漫で脈絡がなく、ここまで論じてきたようなフォーマリスティックな構造と相性の良いものでした。

対して、外部の作家との共作では、書かれた物語のストーリーやテーマ、そのエッセンスを殺すことなく、しかしそれに従属しきることもなく、新しい舞台を展開する必要が出てくるのです。クリエーションの在り方や演技の内実も大きな変化を蒙りましたが、わたしがここで指摘したいのは、フィクション性を導入することによる、作品の時間性の変化です。物語は原則的に終点を持つために、これまで論じてきたような、舞台という終わらない夢の表現には一見適さないからですが、このことについては2021年春に上演された『ささやかなさ』の批評で詳しく論じました。

それから、2020年12月までは、観客論、消費文化論的な側面を色濃く宿していたスペースノットブランクですが、『光の中のアリス』を境に、むしろより包括的な状況を前景化させるようになります。特に舞台の下部構造としての劇場を前景化させた『光の中のアリス』、『バランス』、『救世主の劇場』について、わたしはこれらを「劇場三部作」と名付け、「舞台三部作」に対置することで、その性格を描出することをすでに試みています。

スペースノットブランクは『舞台らしき舞台されど舞台』を、『舞台らしきモニュメント』と改題して2021年9月にリ・クリエーションします。これらの挑戦を経て、「舞台三部作」はどのような新しい姿を見せてくれるのでしょうか。

(トップ画像 撮影:月館森さん)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?