ハンドレビュー(vs3bet降りないマン)

こんにちは、安西先生も驚きのまるで成長していないれんすです。

セッションの評価反省をしなさすぎですし、solverは宝の持ち腐れだしということで、notionを使い始めたのを機にハンドレビューを再開しました。

個人的にリスペクトしている鉄強プレイヤーもハンドレビューをしていますし、ポーカーの勉強に関しては様々なアプローチがあると思うんですが、愚直に続けてみようかなと思います。

自身のモチベーション維持のためにも、定期的に深掘りしたいシチュエーションをピックアップしてnoteの記事にしたいなと思っています。

1.今回のハンド

まずはインプレー中の自身の思考を書き出してみます。

Preflop

UTGはunknownで特筆する情報は無し。

3bbオープンは若干気になるが、KKは当然3bet。

Flop(6♣4♦3♠)

レインボーのローボード。ナッツ級であるセットに関してはIPにアドバンテージ。UTGから3bbで狭くより強いレンジでオープンしていると仮定するなら、あまりコンボ数は無いか?

AA,KKはOOPに多くあるが、お互い相応にオーバーペアのコンボはあり、レンジ全体で安くCBを打つボードではないと判断し、今回はチェック。

相手のBMCB(20%PSB)に対してはチェックレイズを選択。77〜QQまでのポケットペアに対してプレッシャーをかけたいと考えていた。ブラフは相手のレンジ内のオーバーペアをブロックするQJs,QTs,T9s?また、87s,65s,54sあたりも一部チェックレイズに回しそうだが、そもそものコンボ数が少ないし、当然CBに回す分もあるので、そのあたりの取り扱いが不明瞭。

Turn(2♥)

1枚でストレートになるボードだが、A5s程度で互いにあまりコンボ数は無いか。セットのアドバンテージについては変わらずIPに。SPRはほぼ1で、引き続き相手の77〜QQに対して厳しい判断をつきつけたく、オールインを選択。相手はコール。

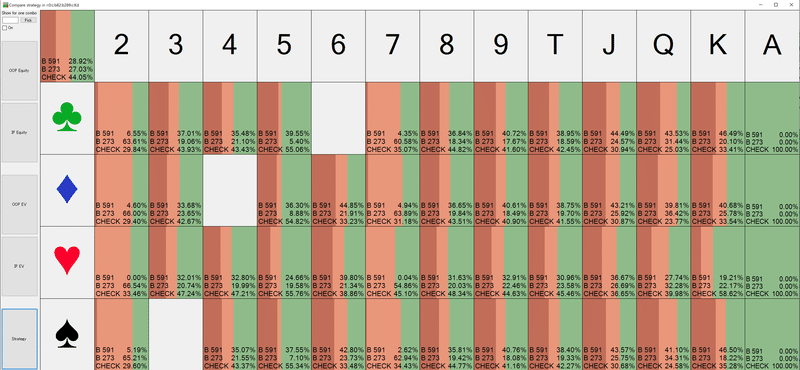

2.Pioの結果

自身で購入したプリフロップレンジを多少弄り、以下の設定で計算しました。

※ Lillianさんが公開されていた設定を使わせていただきました。

実践で打たれたのは20%BMCBですが、ほぼ使われないサイズだったので一旦上記の設定で計算しています。

フロップは大きめCB or チェック。ほぼピュアチェックになるコンボもあるが(TT,ATs,T9s,A3s)大半は混合戦略。

IPの安いBMCBにはKK,QQおよびブロードウェイのコンボで抵抗。AAは半分頻度コールレンジに残し、中程度のエクイティを持つオーバーペアと合わせてコールレンジを守っているように見える。

XRを受けてIPはセットをすべてコールで受け、オーバーペアをバリューで、AKo,A5s,A7sはブラフとしてオールインを返している。AA,KKをブロックしているAKo、AAをブロックしつつGSSD/OESDがあるところをブラフに回していて、その他のAxはほぼ諦め。

ターンのOOPは小さいベット or チェック。※実戦ではオールイン

IPはセットはピュアコールし、一部オーバーペアをオールイン。

リバーのAに対してOOPはピュアチェック。

IPはTP+と低EQのオーバーペアでオールイン。

OOPはKKとAxでコールし、QQが境界線。

3.分析

フロップは安いサイズはあまり用いられず、大きめのCB or チェックの戦略を取るようで、インプレー中の思考とも合致しました。

OOPはナッツ級であるセットは持ち得ないものの、IP側もセットのコンボ数は多くなく、高EQハンド群であるハイポケットペアについてはOOPにアドバンテージがあると考えられます。中程度以下のハンド群については拮抗しており、レンジ全体でアドバンテージがあるというわけではないため、フロップはポラーなレンジ構成で攻めるというところでしょうか。

スケアのオーバーカードが多いオーバーペアほどベット頻度が高いイメージがありましたが、TT-88あたりはチェック頻度も高く、ポラーなレンジ構成をしていくにあたっては中程度のEQがあるハンド群はチェックレンジに多くを残すという解釈になりそうです。

ATsやT9sあたりは低EQハンド群ですがピュアチェックに近く、CBに組み込む低EQハンドはKQs-KTs,QJs-QTsあたりのブロードウェイハンドでコンボ数十分というところでしょうか。

BMCBに対するXRレンジのうち、ブラフの選定についてKQs,KJs,QJs,QTsといったブロードウェイのコンビネーションは選好されていますが、セットのコンボを削るA6sやOESD付きのA5sも含まれており、実戦中の思考と乖離していたなと思います。T9s,98sあたりは素直に諦めて良いようです。

続いてターンカードごとのEVと戦略です。

フロップのチェックレイズにコールするIPのレンジはかなり強くなっており、OOP側のレンジ全体のEVはIPと比べてかなり低くなっています。

Aは最も不利なカードでピュアチェック、5xがストレート完成となる2,7についてはターンでのオールイン頻度がほぼなくなり、小さめのベット or チェックの戦略を取っています。OOPのレンジ全体のEQは43%程度とかなり不利な状況です。

2,7以外ではそれなりにターンオールインの選択肢もあり、特にIP側のセットコンボが削られる6はOOP有利でオールイン頻度が高めなようです。今回のように1枚でストレートが完成するような状況がダイナミックに変化するカードがターンで落ちた場合の影響を考慮できていませんでした。

実戦ではターンの時点でオールインしていますが、安いベットを打ち、コールされた場合のリバーの動きも見ていきます。

OOPレンジ全体のEVは435.0とIPの858.6と比較してかなり低い状況で、その中でも今回落ちたAは特に良くないカードとなっています。

TP+のコンボ数に差が出ており、レンジ全体でIPにアドバンテージがある状況がターンより顕著になっています。

OOPはリバーピュアチェックの戦略を取りますが、これはIPのブラフ頻度に依存しており、TT-77をブラフに回す頻度を半分程度にするとOOPはKKまでピュアフォールドし、逆にリバーで先にオールインする頻度が出てくるなど戦略が劇的に変化します。

マイクロステークスでは一般的にブラフが少ないと言われますので、そのあたりの推定はかなりプレイに影響してきそうですね。

4.実際の相手のハンド

思ったより文量が長くなってしまったので、次回はプリフロップのレンジがルーズすぎる相手にどのように戦略が変化していくのか、まとめてみたいなと思います。

参考記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?