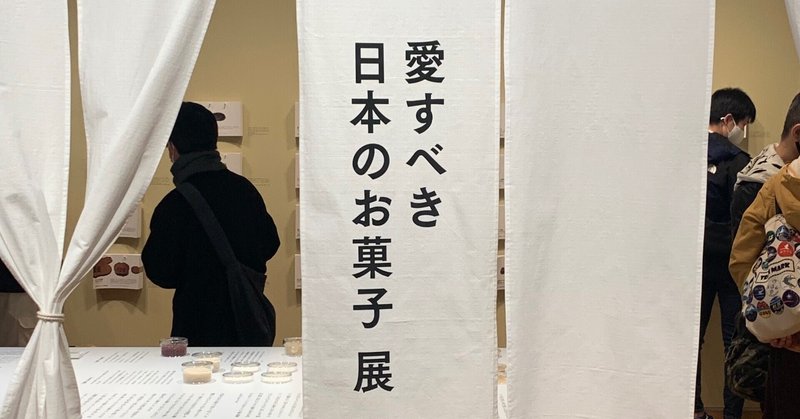

ふだんのお菓子"ATELIER MUJI 愛すべき日本のお菓子展"

毎回興味深い展示で人々を楽しませてくれる、銀座のATELIER MUJI。

本日が最終日となった、「愛すべき日本のお菓子」展。

地域の風土の中で育まれてきた素材を活かし、その土地の文化と結びつかながら、職人が知恵や工夫を凝らして発展させてきた日本のお菓子。昔から長らく愛されてきた普段のお菓子を見渡し、言葉や写真によってそれらお菓子の物語や作り手の想いを巡るもの。

現代では写真映えする華やかな見た目や希少な材料と巧みな技術による複雑で多様な味わいを楽しむことができる。私もそう言ったお菓子を目の前にするとやはりワクワクしてしまうが、毎日仕事の合間やおやつにふと手を伸ばした先にあるのは、昔から側にある日常のお菓子。

そんないつもの飾り気のないお菓子にこそ、真の豊かさや日本の文化が宿っていることだろう。

会場では日本各地で作られているお菓子の写真と解説が展示されていて、気に入ったものは取り外して持ち帰ることができるようになっている。中央の展示台ではお菓子の原材料である、米や小麦などの穀物類、小豆や大豆などの豆類、寒天や果実などそのとくせや使用方法についての解説が材料の展示と共になされている。

数多いる日本のお菓子の展示の中で、自分の日々の生活の記憶に残る3品を紹介したい。

1.幼少期に味わったオブラートの記憶

幼少期に群馬県の高崎に住んでいた頃、夏休みは長野方面に旅行へ行くことが多かった。上田へ行った際に母親がよく買っていたのは、有名なみすゞ飴のゼリー菓子ではなく「四季のジャム」だった。径の大きなガラス瓶に詰まった濃い色みのジャム。国産の果実で丁寧に作られた葡萄や苺のジャムはとても贅沢な味わいだった。ゼリー菓子はジャムを知った少し後に初めて食べたような気がする。濃厚な果実の味はジャムと同様だったが、ゼリーのしっかりとした弾力と口内に貼り付くようなゼリー表面を覆うオブラート。オブラートの表面はシワがよったままゼリー状になっていて口に入れるとそのシワ感も感じとることができる。デパ地下で時折見かけると、ちょっと不思議なオブラートの食感や存在感を思い出す。

2.表面の弾力、榮太樓本舗金鍔

おかきのピーセンやコロンとした形が愛らしい缶の飴などで有名な日本橋の榮太樓總本舗。長く続く老舗ならではの安定的な味わいや落ち着きのある店構えは、自宅用やちょっとした手土産にも最適だ。金鍔は、古くは関西で生まれた銀鍔がアレンジされたもので、榮太樓の歴史もこの金鍔を初代栄太郎が屋台で売り歩いていたことから始まった。

正直金鍔が美味しいと感じるようになったのは30歳を過ぎてからのように記憶する。あんこの構成比率が高い金鍔は和菓子のど真ん中という印象だ。そして今改めて気づくのはうっすら表面を纏う小麦の膜の上品さだ。この薄さや香ばしさが1857年に既に存在していたとは驚きだ。これぞ素材を活かしたシンプルな工法による日本のお菓子だ。

3.あんこがはみ出る、うさぎやのどらやき

どらやきで有名なうさぎやは上野にあり、子どもたちが暖簾分けの形でできたお店が阿佐ヶ谷と日本橋にある。会社から近い日本橋のお店はたまに利用する。上野と日本橋のどらやきを食べたことがあるが、微妙に味や食感が異なりながらもずっしりとしたあんこはどちらも一緒。程よく甘く、トロッとして水分を多く含む小豆は、食べる人に幸福感をもたらす。

古くから日本で作られ、人々に愛されてきたお菓子は、特別な日の特別なものではなく、もう一つ、また明日も繰り返し食べたくなる食べ物だ。小麦や小豆、砂糖など手に入りやすい材料で、その特性を活かして熱する時間や砂糖の分量など吟味されて深い味わいが実現している。

それらは日常の暮らしや人と人との関係性にも当てはまる、気づくと側にある愛おしい存在なのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?