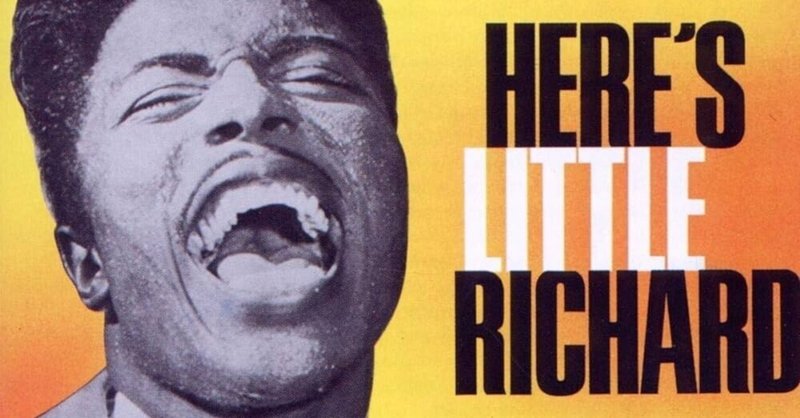

Little Richard『Here's Little Richard』(1957)

アルバム情報

アーティスト: Little Richard

リリース日: 1957/3/4

レーベル: Specialty(US)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は227位でした。

メンバーの感想

The End End

"スウィングとスクエアが混ざっているのがロックンロールの旨みである"みたいな言説を少し理解できた!ドラムがスウィングしていてもピアノはストレートに8分音符を刻んでいる(ギターはその中間あたりにいるように思う)曲がいくつもあり、それによってどんどん前へ向かう推進力が生まれている。

それとは少し違うけど、「Slippin' and Slidin'」なんかの曲は、スウィングしない設計のリズムのはずなのにクセでみんなハネちゃってるのが最高だ。リズム隊だけじゃなく、サックスみたいにガナるヴォーカルも、ヴォーカルみたいに歌うサックスも、みんなが眩しいほどエネルギーを放っている……

コーメイ

人の踊っている姿が想起出来るアルバムであった。中学生の頃、50年代のアメリカ映画をかじったせいか、「トゥッティ・フルッティ」や「のっぽのサリー」などアップテンポ曲を聴くと、アメリカ人の男女が白黒の画面の中で、ステップを踏む光景が蘇ってきた。この愉快な場面を演出しているリトル=リチャードのざらざらとしているけれども、のびやかな歌声とそれを引き立てるバンドの演奏が、耳だけではなく、目までも潤す効果を有している。そのようなアルバムであった。

桜子

全曲3分未満なの、集中力続かない私からするとありがたい。これは、スピーカーとかで流して動き回りながら聴いた方が楽しい音楽だなあと思いました。早い曲とかはスネアに合わせて胸を打ちながら足を動かすとめっちゃ楽しい。

俊介

マジで御機嫌ですね。一切の陰りを感じさせないボーカル。なによりどこを切り取ってもリズムが気持ちいい。最初から最後まで享楽的。

リトル・リチャード自身はレコード会社との軋轢なり、自身の性的嗜好によって矢面に立たされたり中々の苦労人だ。

それを踏まえた上で改めて聴き返すと、初めて聴いた時になんとなく感じた、あのお調子な歌い声やシャウトがもつ異様な説得力は本人の経験に裏打ちされた確かなものだと思わされる。

湘南ギャル

かっけぇ〜〜〜!魂の一部を目に見させて(耳に聞かせて?)くれている。これがソウルパワーや。一秒先、彼がどんな声でどんな表現をするのかが楽しみで、ずっと聴いてしまう。彼の声質とホーン隊の相性も抜群だ。意図的に彼に寄せてるのか、それとも影響されていったのかはわからないけれど、ホーン隊の音にもうねりと唸りが存在している。ずっと一体感があるし、みんなで演奏してるところが想像できる。楽しそう〜〜!混ぜてくれ〜〜!!

しろみけさん

シャッフルもエイトビートも、収まる場所に収まりすぎて、もはやそれと意識できない(これが“ポケット”……ってコト!?)。バックバンドがバックバンドとして機能しすぎている。だからこそ、バリトンからハミングまで同時出力されてるような怪物じみた歌唱が最前に飛び出でくる。声量による迫力も十分伝わってくるが、「Can't Believe You Wanna Leave」を聞くと語尾の繊細な息遣いに心を奪われる。こんなの聞いたら、おいそれと歌が上手いなんていえなくなっちゃうよ。

談合坂

声帯から生まれるざらつきと、集音によって生じる割れとが心地良く絡まっている。クリッピングという天井で止まっているはずの音が突き抜けていくような感じ。ボーカルのターンとバックバンドのターンがとてもわかりやすく録音に表れているのも聴いていて楽しい。何も意識していないのに、重力がはたらくタイミングで自然と頭が振られていた。

葱

映画「BACK TO THE FUTURE」の中で描かれた古き良きアメリカ、すなわち牧歌的な景色が広がりながらも新たな技術やこれから訪れるであろう繁栄のもたらす喜びに胸を昂らせる人々の営みそのものが浮かぶ音楽だ。あの主人公が高らかに弾くエレキギターはこの作品では鳴っていないけれど。しかし、そのアメリカを思い出す音楽がこの黒人音楽のエッセンスをたっぷり含むアルバムだというのはどこか歪な心象形成が自分の中でなされていたということだろう。

みせざき

まさに時代の壁を突き抜けるかのようなシャウトを含め、ブルースからロックへの移行を告げるかのような作品であると思った。叩きつけるかのような鍵盤もリトル・リチャードの代名詞として、曲に独特な疾走感を生み出していることが分かった。バンドサウンドも含めとても攻撃的なかき鳴らし方をしていて凄くカッコよかった。

六月

ロックンロールの始祖として崇め奉られる一曲であるところの「Tutti Frutti」であるが、今発表されているものとは別の元々の歌詞があって、それが男同士の性行為について述べたものであるらしいという噂をネットで見つけてびっくりしたことがある。

話は変わるが、これまたロックンロールの源流のブルースの始まりになるであろう刑務所の囚人たちが歌っていた歌を集めたアルバムを聞いたことがあって、それはなんの楽器で装飾されることもなく、ただただアカペラで歌われるだけなのだけど、だからなのか、この宇宙に俺は一人きりと言うかのような、底知れない孤独が、発したのは誰かも知らないその声からは聞こえてきた。人間は生まれてから一人ぼっちなのだということの自認、つまり自我の誕生がブルースを、そしてロックを生まれさせたのだろうとピンときた。そういう意味でロックとは生まれた時から近代性を伴った音楽であり、常にオルタナティブであり続けたのだろうと思う。

寄り道しすぎたのでリトル・リチャードの話へ戻る。この男が黒人であり、尚且つホモセクシャルであること、もしくはそれなんかよりももっと根本的な、彼の実存が持つ孤独さが、この底抜けに明るく見事な音楽に乗った、この世の全てを吹き飛ばすような絶叫には潜んでいる。魂を震わせる音というのは存在するのだろうと思う。

和田醉象

すげーパワフル。マイクに近すぎて声が割れているところすらあるラフさ。めちゃくちゃ元気になる。エルビスとは打って変わって終始元気。友達だとしたら、夜中、急に電話して遊びに行きたくなるタイプ。

渡田

当時はロックの雛形なんてなかったと思うけれど、シャウトと激しい打鍵とアップテンポなリズムとが打算なく自然に掛け合わさっていて、ロックを聴いているという実感が強く湧いてくる。

もちろん後の時代で音楽を聴いている身からしたら個性的な音もフレーズもないのだけれど、聴いている時に感じる充足感は同じだった。

ロックを聴くと人はどんな気分になるのかを後世に対して端的に示したアルバムなのだと思う。

次回予告

次回は、Billie Holiday『Lady in Satin』を扱います。

#或る歴史或る耳

#音楽

#アルバムレビュー

#リトル・リチャード

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?