日本の動物画の魅力を解く(後編)〜進化を支えた、二つの心〜

「日本画 × 動物モチーフ」の組み合わせが大好きな素人が、動物画のルーツをひたすら探る旅。後編となるnoteへようこそ!

前編は、縄文時代の動物画からはじまり、大きな転換点となるであろう「涅槃図」について学んだ。

後編は、鎌倉時代〜江戸時代の独立した動物を作品とした絵図に注目し、日本における動物画の進化の特徴を探っていく!

写実から独創へ! 進化する動物画の表現技法

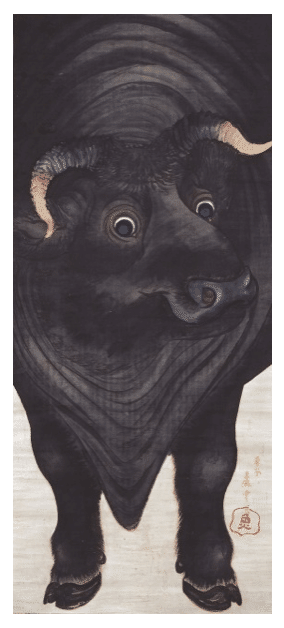

鎌倉時代にになると、動物を独立した主題として描く作品があらわれる。こちらは、牛車をひく名牛「駿牛(すんぎゅう)」を描いたもの。

デフォルメはされておらず、写実的なのが特徴。

鎌倉時代は、仏教の新しい宗派が誕生した時期でもある。中でも、禅宗は武家と深く関わり、後の武士の精神を養う精神的支柱の一つになった。

ここからは、禅宗寺院に描かれ発展した

・仏を守るとされた「龍虎図」

・説法を絵画化した「猿猴捉月図(えんこうそくげつず)」

の2つに着目し、表現の変遷を辿っていく。

「龍虎図」とは、雲をよぶ龍と風を起こす虎を対峙させた作品。

風雲に遭(あ)う覇者(はしゃ)の姿として、室町時代中期以降、戦国武将や禅僧の間で好まれた。

https://www.nezu-muse.or.jp/sp/collection/detail.php?id=10685

龍虎図は、襖などに ダイナミックに描かれているのが印象的。

日本には虎がいないため、中国からの絵と猫を参考に描かれたらしい。

こちらの虎を見ると、猫のような可愛らしさを感じる。

続いては、安土桃山時代 長谷川等伯。豪快でありながらも、柔らかいタッチが印象的だ。

「猿猴捉月図(えんこうそくげつず)」は、仏典に出てくる物語を描いたもの。

猿が樹上より水中に映る月影をつかまえようとしている絵です。もともとは仏典に出てくる物語で、五百匹の猿が手と尾をつないで月を捕ろうとしますが、枝が折れてすべて溺れてしまうという話です。身の程をわきまえずに、無理なことを望めば災いに遭うことの例えとされます。

http://www.iwanami-art.jp/knowledge/trad/enkosokugetu

「身の程を知らない望みを持つと失敗する」という教訓を伝える絵なのですね。

こちらも、長谷川等伯の作品。優しいタッチがかわいらしく、毛並みがフワッフワした癒し系。(でも、教訓はかなりシビア)

室町時代〜安土桃山時代にかけては、柔らかく、丸みを帯びたフォルムで比較的かわいらしく描いた作品が多いと言える。

しかしその後は、城郭建築の発展とともに、障屏画に力強く動物や珍獣を描くことが流行。さらに江戸時代に入ると、狩野派を中心に「粉本(ふんぽん)主義」により武家向けの動物画が継承されることとなる。粉本とは、絵の下書きのこと。つまり、手本をもとに先達が残した作品をふまえて絵画を描くことが主流となる。

これにより、独創的な表現の探求からは少し遠のくことになる。

江戸時代中期、再び「写実」から「独創」の波現る

江戸時代の中期。日本の動物画史に大きな影響を与えた絵師が登場する。

写生画の祖、円山応挙である。

応挙は、写生を重視ししたリアリティ溢れる動物画を描いていく。ここで言う写生は西洋の写実的描写とは少し異なり、対象物をよく観て本物らしく生き生きと描くことを目的とする。

江戸時代中後期、応挙の描く小動物の絵は大衆を魅了した。平和な時代は、フワフワしたかわいい絵を求めるのかも知れない。

この技法は、日本の豊かな動物表現の展開に大きく寄与したと言える。

応挙の弟子である、長沢芦雪にも注目したい。師匠の写生技術をマスターした芦雪は、独自の表現を追求していく。

その結果、大胆な構図に奇抜な着想をもった、型破りな作品を次々に残していく。

牛と象に加えて、子犬とカラス。それぞれの対比が実にユニーク。応挙から学んだ技術を存分に発揮しているのがわかる。

晩年に近づくと、応挙の作風とは一線を画し、より自由に新しくオリジナリティの強い作風が増えてくる。

同時代に活躍した絵師と言えば、伊藤若冲。先ほど紹介した「猿猴捉月図(えんこうそくげつず)」も、若冲の手に掛かれば、このような表現となる。

か、かわいい。かわいすぎて「身の程を知らない望みを持つと失敗する」という教訓が全く響かない(笑)

若冲もまた、細密な筆さばと生き生きとした構図、常に新しく独創的な表現を追い求め探究し続けた絵師であった。

さらに、型破りに「ゆるかわ」な作品も登場する。

こちらは、禅僧である仙厓義梵が描いた「龍虎図」。

いやいやいや・・・これ、本当? と突っ込みたくなるが、由緒ある福岡の禅寺で活躍した禅僧の作品である。画風と同じく親しみやすい人柄で、「仙厓さん」と博多の人たちに慕われ、絶大な支持を得ていた。

こんな仙厓さんも、最初は正統派の絵を描いていたらしい。由緒ある寺の住持という重責から解放された晩年以降、自由でほのぼのした作風に転じたようだ。

還暦を過ぎる頃から書画に本腰を入れ、70代の初めに「厓画無法(がいがむほう)」を宣言。自分の絵には決まりがないとし、自由なタッチで味わいのある素朴な禅画を描き上げました。

日本の動物画は、「挑戦」と「平和」によって築かれた

こうして追いかけてみると、その時代時代で、新しい表現を追求する絵師たちの努力があり、さまざまな表現技法が誕生したことがわかる。

特に、江戸時代における動物画の進化は著しい。

涅槃図(前編で紹介)や禅図といった宗教画、空間演出として発展した屏風図や襖絵、大衆に向けて描かれた浮世絵など。それぞれのジャンルの絵師たちが、自由に大胆に、新しい表現にチャレンジした歴史が見えてくる。

その背景には、平和な時代であった影響は大きいだろう。

府中市美術館は、江戸時代の動物画の進化について次のように述べている。

中世からの伝統を受け継ぐ作品はもちろんのこと、個性的な画家による楽しい作品も数多くあります。多くの人たちが絵を「楽しむ」時代になったことが、その一因でしょう。「芸術とはこうあるべきだ」といった考え方に必ずしも縛られない時代だったので、人と動物との多様で複雑な関係が、ありのまま作品に映し出されている面もあるように思われます。

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuitiran/dobutu250.html

美術を楽しみ、新しい発想を受け入れる。長期にわたり戦争がない江戸時代には、このような心の余裕があったはずだ。

絵師たちの飽くなき「挑戦心」と、それを受け入れる大衆の「平和な心」。

日本の動物画は進化の裏に、これら二つの心を見た。

*

最後に、わたしが最も好きな動物画をご紹介。

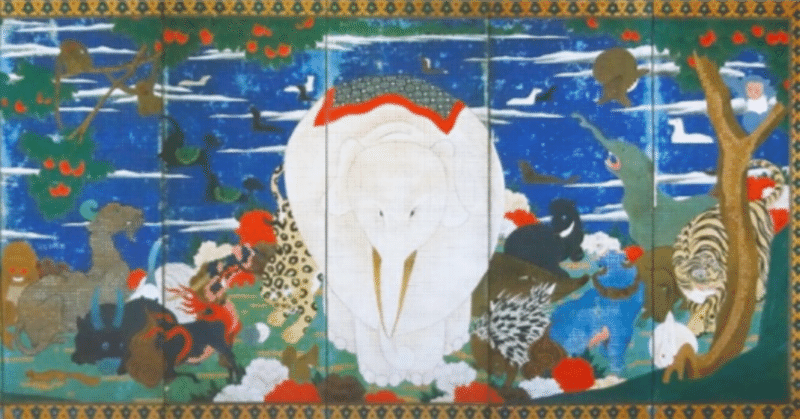

「鳥獣花木図屏風」は、縦横約1センチ間隔で直線を引いて、枡目を作り、その一つ一つの枡に色を塗って絵柄を表現している。

その枡の数、な、なんと! 86,000個!!!

狂気的・・・。

この技法「枡目描き」は、京都の西陣織の下絵からの着想で編み出されたものと言われている。なんて挑戦なんだ。

若冲は、当時交流があった川井桂山(医師であり歌人)に対して次のような言葉を送っている。

千載、具眼の徒を俟つ(せんざいぐがんのとをまつ)

見る眼のある人を千年待つ。

つまり「計り知れないほど長い時間待っていれば、自分の絵を理解してくれる人が現れるでしょう」と言っているのだ。

もちろん当時も、川井桂山をはじめ若冲の絵の理解者はいたのだが、新しい挑戦に対して邪道と捉える人もいたに違いない。それでも覚悟を持って、挑戦し続けてくれたからこそ、現代のわたしたちが作品を観ることができている。

*

昨今、伊藤若冲や長沢芦雪ブームもあり、日本美術における「動物」への注目はますます高まってきている。

美術館で作品を観るたびにわたしたちはこう呟く。

かわいい

日本の動物画たちは、愛嬌のある表情も多くて、本当にかわいい。

かわいくて、かわいくて、たまらないのだ。

この感想をもつことは、もちろん悪いことではない。

ただ、忘れてはいけない。

かわいいに至るまでに、絵師たちの壮絶な努力と試行錯誤があることを。

*

参考にさせていただいた資料やサイト:

・三重県立美術館『動物美術館-日本の動物表現をめぐって』

https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/55092038166.htm

・府中市美術館「動物絵画の250年」

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuitiran/dobutu250.html

・図録 長沢芦雪『長沢芦雪の動物表現-生き物たちに見る愛嬌』

・矢島新 監修『マンガでわかる「日本絵画」の見かた』

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

= お わ り =

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?