美術絵画公募展・アートコンペに応募しない方がいい理由~芸術とは何かを考える~

『公募展に自分の作品を出品して、賞を取りたい!!』

国立新美術館や東京都立美術館で主に開催される美術公募展。団体によってそれぞれポリシーがあり美術界を引っ張ってきました。

例えば有名な公募団体は、日展や国展、二科会などがあり、アートコンペは上野の森大賞展やシェル美術賞が有名。

現代アートのコンペではCAF賞やTokyo Contemporary Art Award、VOCA展などがあります。なお、この3つに関しては、学生を限定にしていたり学芸員の推薦がなければ出品できず、選ばれた人にしか応募する事ができません。

では、なぜ応募しない方がよいか?

結論は、本来の目的である芸術、『作品の創作と鑑賞によって精神の充実体験を追求する文化活動』が、偏った審査により『芸術』でなくなっているからです。

詳しく解説していきます。

審査の流れ

公募展やアートコンペの主な審査方法は、主催する人、団体の代表・役員、美術館の館長が審査員として投票します。他には、一般観賞者による投票方式もあります。

審査の流れは、各公募団体によって多少差がありますが大体同じです。

まず、代表者より下の、少しだけ権威がある人が一次審査しザルにかけます。

その後もう一巡して、賞候補50点ほどに絞ります(二次審査)。他は入選。

大賞とその他入賞作品を決めるため、主催者や代表・館長が加わります。

公募展・アートコンペの残念で偏った審査

審査の基準とは何か?を考えた時、美術を表現する事に矛盾を覚える事があります。つまり、何が正解で何が不正解かわからない。

これまで培った経験や実力がある、美術作家の先生が「良いと言ったら良い!」になってしまうかもしれませんが、その良し悪しの基準は定かではありません。

美術は見る人によって感性の捉え方は様々だからです。大賞を決める事は難しいですが、1つのステータスとして考えるのが妥当だと思います。

年功序列で大賞が決まってしまうパターン!?

ーある公募展審査での出来事。ー

大賞を決めるために2つに絞られた作品。AかBか?

権威のある美術作家が、「どちらも素晴らしくて迷うけど、しいて言うならAかなぁ・・・?」他の審査員もA作品に意見が傾き始めた頃、驚く一言でB作品が大賞に決まってしまいました。

「ちなみに、Aの作家って何歳?え!35歳?若いなぁ~。Bの方は60歳か。Aの作家は、これからなのでB作品を大賞に決定しましょう!」

根拠はわかりませんが、美術ではなく年齢で大賞が決まってしまった。自由な世界の表現を求めるのに年齢は関係あるのでしょうか?

権力のある人物に賛同して決まる大賞

こちらも大賞作品を決めていく審査の話。20人ほどいる審査員が、良いと思う作品に挙手して多数決で決める審査。

司会者が、「こちらの作品が良いと思う方は挙手をお願いします。一人・・・二人・・。他いらっしゃいませんか?」

いまいちの反応で、次の作品審査に移ろうとした瞬間、信じられない事が起きました。美術界で権威のある先生が手をあげると、一人、また一人。最終的に『9割』手があがりました。

先生の事だから間違いない!もしくは『よいしょ』する為に上げたのでしょうか?ダチョウ倶楽部なみのやり取りです。

確かに影響力がある先生が選んだ事に間違いないですが、周りから獲得した票は作品に対してでなく、先生に票を入れた感じがする残念な審査だと思います。

所属団体に偏るアートコンペの審査

あるアートコンペでは公募団体から審査員を募ることがあります。

大賞や入選作品の作家情報を眺めていくと、ある公募団体の名前が多く入選していることに気づく事があります。

「あれ?○○会の人だ。ん・・・?この人も!この人も!?」

この現象は、審査員の同じ公募団体に所属している人を選んでいるからです。なぜかというと、自分の会の繁栄のためと、入選させた義理と恩をきせる為です。

翌年、違う公募団体が審査の担当になると同じ事が起こります。あくまで公平な審査をしていると豪語しても、偏った審査結果は作品集のプロフィールを見れば一目瞭然です。

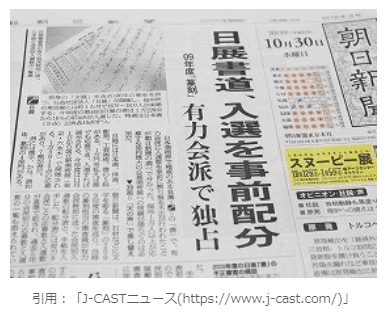

公募団体内部の派閥や賄賂による審査

過去に、日展審査で「不正発覚」のスクープありました。有力会派でなければ審査すらない「門前払い」。不公平な審査と、出品料を払っている応募者にとっては怒りしかない出来事です。

他にも、入選する為に団体上位の有力な先生の絵を購入したり、訪問時の手土産は必須といったようなピラミッド形式の上納金システムがあるのが事実。ある意味合法的なマルチ商法です。

素人からしても、なにか心に刺さらない下手クソな絵画が入選しているのは、そのシステムのせいです。(全部がそうではありません。)

日展の彫刻部門で大賞をとった方に話を聞いた事があります。

「大賞おめでとうございます。なかなかできる事じゃないですよね。」

「ありがとうございます。」と言いながら、なぜか浮かない表情。理由を聞くと審査員の先生に謝礼としてお金を包まなければいけないらしい。もちろん、先生が言ったわけでなく暗黙の了解で。

大賞をとる事で有名になれば、謝礼を払うのも当然みたいな考えでしょうか?将来この人も、審査員になる時があるなら、こうならないように願うばかりです。

唯一公平だと思われる公募展とアートコンペ

実は、公募団体の中には無審査・無償・自由出品という団体も存在する。

アンデパンダン展

アンデパンダンとは、フランス語で「自主的な、独立の」という意味です。

アンデパンダン展は、審査や受賞制度がなくだれでも自由に出品できる無審査の公募展です。元々は1884年のフランス、パリで開催され世界中に広がりました。

「パリ・アンデパンダン展」で、作品を発表した歴代アーティストにアンリ・ルソー、ロートレック、マティス、ゴーギャン、セザンヌ、ゴッホ、がいて、日本人だと藤田嗣治も出品しています。

「日本アンデパンダン展」ではというと、いわさきちひろ、河原温が過去に出品している。河原温さんといえば、コンセプチュアル・アートの第一人者として海外で高い評価を得ている現代アーティストでもあります。

『賞』という肩書が欲しい人は、少し物足りないかもしれません。

トーキョーワンダーウォール・シード

今は解散していますが、過去に東京都が主導の若手の登竜門的公募展である「トーキョーワンダーウォール」というものがありました。しかも、出品料無料。

故・元東京都知事の石原慎太郎の発案で始まったアートコンペです。

事業計画・予算決算の不透明な点について、公私混同の疑いを指摘されるなど、いろいろ取り沙汰されるアートコンペでしたが、審査内容はクリーンだったと思います。

審査がクリーンな理由

ワンダーウォール(出品サイズF120号以下)の公募の前に、シードという10号以下の小品作品の公募がありました。

私の勝手な思い込みですが、シードで入選したら認知されてるはずだからウォールでも入選するだろう・・・?蓋を開けてみると、シード入選者の8割は名前がありませんでした。

しかも、ギャラリーに所属している人や、現代アーティストとして少し活躍し始めた人も落選している。

これこそ、名声やコネに影響されない審査だと思いました。

大賞を受賞しても悩んだ作家

ワンダーウォールで大賞を受賞された人に、縁あって話を聞く機会がありました。授賞式での出来事で、石原慎太郎さんから賞状を授与されるとき、こんな言葉を言われたそうです。

「僕は、君の絵あまり好きじゃないんだよね。でも、周りが推すから仕方ない。」

石原さんらしい「石原節」が効いたこの言葉。大賞受賞者にとってはとんでもない事で、「え?おれ大賞だよね?ダメなんですか・・・?」のトラウマレベルだと思います。

しかし、石原さんの言葉は「必ずしも全員が、この絵を良いと言っているわけではないよ」というニュアンスにも聞こえます。あくまで時代の流れ、この瞬間にしか表現できない事や・メッセージがあるかないかで審査しているとも言えます。

大賞を逃した人の方が活躍している!?

大賞をとると一躍有名になり、芸術家としても拍がつきます。しかしながら大賞をとった人より二番目、三番目の評価の人が、さらに飛躍してそれ以上の評価を得る芸術家もいます。

なぜこのような現象が起きるのか考察しました。

審査で将来活躍できそうな作家を見抜けなかった。

審査基準は一定の基準やポリシーがあるものの、その内容は不透明です。おそらくは時代の流れと、審査員の気分次第で決まっているパターンが多いです。

将来的に活躍できるかどうかはさておき、今この瞬間にマッチした作品が選ばれているのだと思います。

大賞をとって活躍できたなら、審査も間違ってなかったと言い張る事ができますが、そうでない場合は有望な作家を見抜けなかったと言われてしまいます。

しかし、今後活躍できるかどうかは、作家の努力次第なのです。

VOCA展のアノマリー

学芸員や美術関係者からの推薦がないと参加できないVOCA展。過去には村上隆・奈良美智・五木田智央・名和 晃平・大山エンリコイサム・井田幸昌らが選出。

いずれもVOCA賞(大賞)ではないが、世界的に有名アーティストとして飛躍し活躍している。

現代では、個人が自由にアート発信

年々、出品する若者が減り運営継続が問われる公募団体。審査という枠にとらわれず、自分の芸術を発表したい現代の若者は、SNSを通して発信しています。

Instagramを使ったアート発信

Instagramを使えば、スマホを通して毎日が展覧会で見てもらえるチャンス。世界中の誰かにアピールする事ができます。

年一回の公募展展覧会と違い、365日見ることができます。タイミングによってはバズって有名になる可能性もあり、上手くいけばギャラリーや企業案件で声がかかるケースもあります。

Twitterによる交流

ツイッターを通して、売れてる作家さんやアートコレクター、ギャラリーと情報交換ができ、自分の作品を知ってもらうチャンスもあります。

それでも公募展に出品したいなら・・・?

評価はともかく、それでも出品したい方に手順を説明します。まずは、応募する公募やアートコンペのジャンルが自分の作品と趣旨が合うか調べる事です。

抽象的、人物画、風景、様々なスタイルがあるので、出品要項を確認。

期日までに出品票、出品料、書類の記入を済ませる。

作品を仕上げる。(未乾燥・サイズオーバーはNG)

大きい作品で搬入が難しい場合、絵画搬出入代行の手配。(早めに手配しないと対応してもらえない)

指定日時に絵画の搬入。(代行を利用しない場合。)

以上がおおまかな出品方法の流れです。結構手間になるのが搬出入なので代行業者にお任せするのがベストだと思います。

代行業者は「公募展 搬出入代行」で検索すればでてくるので、自分でチェックして見てください。

まとめ

公募展やアートコンペでは審査により評価を受ける事ができますが、ある一部の人間の考えだけで決まってしまうとも言えます。

今の時代は、SNSで一般人が有名になれるチャンスがあります。つまり、決められた土俵での意見より、その外側の世界からたくさんの人の意見を貰った方が、実は評価が高いなんて事もあり得ます。

芸術で評価を得るには、審査で大賞をとるに越したことはないですが、肩書にとらわれない大切な事、つまり芸術に対する意図(メッセージ)が必要なのではないかと思います

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?