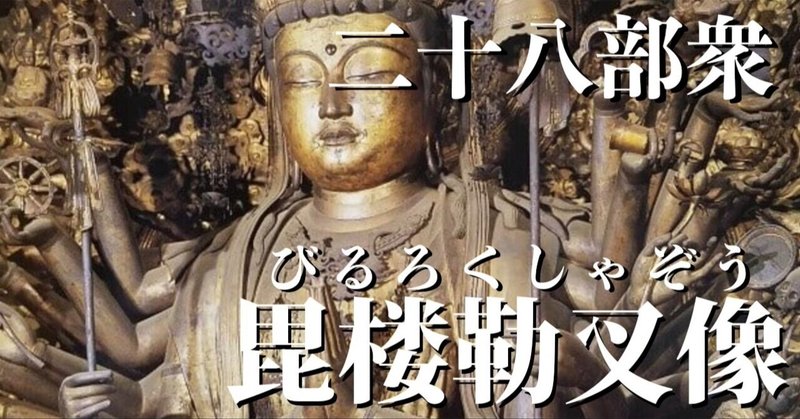

触れ合いの 毘楼勒叉像⑲

心と言葉の研究を重ねているリーディングマスター・まさみちです。千手観音菩薩の謎に迫り、二十八部衆を通して伝えられるメッセージを読み解いて紹介しています。(59/88)

毘楼勒叉(びるろくしゃ)は、増長天とも紹介されており、立体曼荼羅でも紹介しております。

これら仏像は、単体で意味を成す場合もあれば、立場や関係性において意味が変わることもあるものです。二十一体の立体曼荼羅での立ち位置と、千手観音菩薩の二十八部衆とした立ち位置では、同じにはならないものです。

これは、人の心が状況や立場や関係性において、表現が改まったり、強い出たり、譲ったりするなどあるものと変わりません。仏は人です。

伴侶や親しい仲間など、深く関わる場合において、右足や左足の関係のように、男女間などの立場が前に出たり、後に下がったりして、その立場の入れ替えて支え合うことが出来るよう補い合うことがあり、それを示すものが仏像にあります。

男は男の役割、女は女の役割だと固定化してしまうと、異性の働きを知らぬまま終わるようでは、他者を思いやる気持ちなど育ちません。性別は、性器の形状や精神的機能の違いは見られても、同じように手や足はあり、同じ作業も共通して出来る部分はあります。仏像が男性的要素が多分に含まれているのは、それだけで充分に気づきの役割を果たせるものだと扱われているからです(男尊女卑とした概念も流れの中として含められている側面もあります)。

人との関わりにおける問題の根幹を探っていくと、「愛されない」とする、『哀しみ』が根底にあり、その発生理由がいくつかあります。

夜叉、天、明王、菩薩、如来という種類分けがあり、これは人がその5つの分類のタイプからでなければ、耳を傾けられないものがあることを指すもので、菩薩向きの人もいれば、如来向きの人もいることです。

以下の理由の分類は、「哀しみに傷ついた体験」から、自分がどのタイプの心の傷を抱え持つかを想像してもらう為のものです。

夜叉、「親など愛してくれる存在を殺された」体験。

転生の歴史の中で、親や家族を失う体験により、得られるべき愛情を受け取れないことによることで、深い哀しみを抱くことがあり、それが今生では「忘却」で封じられ、それ故に『批判的な意見』が増長する傾向があります。

天、「身代わり」「(不当な)厳罰」「囚われの身」「挫折」「親に捨てられた」体験。

転生の歴史の中で、どうすることも出来ない身分や立場の違いから、不当な扱いを受けたり、戦っても勝ち取ることが出来ない自由などがあり、他と比較すると辛すぎる哀しみを抱くことがあり、今生では「忘却」で閉ざされ、それ故に『先入観』が強く働き、警戒さや慎重さに対する防衛策が高まる傾向があります。

明王、「裏切り」「暴力」体験。

転生の歴史の中で、味方であるべき親や家族や大人たちから、惨い仕打ちを受けるなどすると悲しすぎる哀しみを抱くことがあり、今生では「忘却」で消され、それ故に『多彩な解釈』が育ち、それぞれの世界観を形成する傾向があります。

菩薩、「剥奪(略奪)」「虐待」「搾取」体験。

転生の歴史の中で、対立した相手から攻撃を受けるなど有り得ない哀しみを抱くことがあり、今生では「忘却」で無かったことにされ、それ故に『優秀な価値観』を生み出し、あらゆる分野を発展させる傾向があります。

如来、「不遇」「幽閉」「拷問」「公開処刑」体験。

転生の歴史の中で、有益なことを無益な扱いとされ、敗者に与えられる永遠の哀しみの中に追放され、今生では「忘却」と共に終わることの無い悪夢を見せられ、それ故に『支離滅裂な概念』と受け取られ、まともに相手にされない傾向があります。

『哀しみ』を「忘却」することで精神の異常に至るのを防ぎ、過去において乗り越えられなかった体験の解決策を今生で探しているものです。

毘楼勒叉像(びるろくしゃぞう)⑲

人は愛する人を求めるものです。

異性を求めるにしても、同性愛であるにしても、人は誰かと連れ添うことで、本来の純粋な愛の力を発揮し易いものです。

夜叉であるなら、自分を信じずに他人を信じて愛し抜くことでしか見えない愛の世界があります。

天であるなら、自分と違う価値観を持つ人を信じて愛し抜くことで新しい世界を愛することが出来ます。

明王であるなら、自分と相対する相手の価値基準を信じることで見失った愛を見つけ出すことが出来ます。

菩薩であるなら、自分と違う価値基準の相手と結びつき、その相手の言うに云えないいきさつがあると想像し、在るべき愛がないことに気づき、自身の愛で補うことが出来ると信じることでより良い愛の世界を見出す事が出来ます。

如来であるなら、あらゆる人が深く傷つき哀しみに倒れていることを想像し、慈悲と共に慈愛で満たし、関わり続けることで相手に愛がここに在ると気づかせることで世界を広げる事が出来ます。

誰しも、「哀しみ」により、心が引き裂かれている体験が隠れており、それを忘れてしまっているから平気になるものではありません。真実を知らなければ、いつまでも苦しみを無意識の中に閉じ込めて、よくわからない不安感などに襲われるものです。真実は何が起きていたのか? 過去を否定するだけで無い、「許していける解釈」や「新たな道筋」を見出すことで学びを深めることが出来るのです。

一人では解らぬことが、二人(仏と)なら見出せる道があるなら、その道に踏み出すために、目の前に灯された智慧(ちえ)を与えてくれる存在が毘楼勒叉(びるろくしゃ)なのです。

部屋に戻れば「掃除したら?」と閃かせ、食事の後に横になると「食器片付けろよ」と思い浮かばせ、冷蔵庫を開けて物色していると「食べ過ぎ」と釘を刺してくる声があり、ゲームやネットをしていると「やることやったら?」と、サボる自分を諫めようとする存在が毘楼勒叉(びるろくしゃ)です。

深い哀しみは、物事を後回しにし易く、言い訳を正当化させてしまい、良くないとわかっていながら流されてしまうほど抗えない力があり、自分で自分は必要とされない存在として毘楼勒叉(びるろくしゃ)の囁きを無視しては、「疲れた」という理由を盾にして、動かない楽な道を選ぼうとしてしまうものです。

誰かに止めて欲しいのです。

毘楼勒叉(びるろくしゃ)が止めに入っていることに気づかないのです。

好きになれる人に,手を引いて欲しいのです。

毘楼勒叉(びるろくしゃ)が導いてくれようとする働きかけに気づかないのです。

いつでも自分自身は、本当は解っているのです。

今、何をしなければならないのか? 些細な事柄からでも丹念に、丁寧に、一つ一つやり遂げていくことの重要性を教えてくれていても、人の心は哀しみに引きずられて、何も出来ず、動けなくなるのです。

「何か、力が入らない」

と、全てを忘れ去っている状態では、立ち上がれないのです。

毘楼勒叉(びるろくしゃ)の意味は、

毘(び)とは、「自分に必要とされる情報や知恵知識は、必ず与えられていると信じることで、物事は始まると知っており、欲しい情報は他人の言葉から届けられるものである。自分以上に自分を知る他人を信じることで世界が変わること」とした意味があります。

楼(る)とは、「解釈の多様な価値観は、様々な場面や立場を経験することで通用するものと、そうで無いものを体験し、教わったものと同じようにはコミュニケーションは成立しないものだと理解できるように変わるものです。物事は自身が変えると決めなければ変わっていけず、それはより多くの人を信じることと共に、自分自身を信じること=伴侶など最愛の存在を信じることで開けるもの」とした意味があります。

勒(ろく)とは、「望まれたもののところに愛の力は集まり、具現化する力を願った瞬間に叶うように働き出しているものです。継続するほどに力は集まり、高まり、変化し続けることでより良くなる流れを生み出すもの」とした意味があります。

叉(しゃ)とは、「人は人の反応を見て自身の行動を決めるもので、人の反応とは自身の内面の働きでもあり、相手が自分を大切に思うほど、自身の内面を深く強く映し出すもので、その映し出した自分と上手く付き合うことが出来ると、世界は動き出す」とした意味があります。

毘楼勒叉(びるろくしゃ)とは、「批判的な意見や、先入観や、多彩な解釈や、優秀な価値観や、支離滅裂な概念が哀しみを知らせるものだと気づき、内なる心との対話を促そうとする存在のこと」とした意味があります。

「忘れてしまえば時間が解決してくれる」という意見は、物事を深く洞察することや、起きた出来事を正しく理解し受容することの大切さを無碍(むげ)にするものだと気づいておく必要があります。

毘楼勒叉(びるろくしゃ)は、いつも「本当にそれでいいのか?」と問いかけてくれる存在であり、自分の脳内だけでなく、友人や他人の口を借りて、「止めた方がいい」と、冷たく感じてしまうような厳しくも温かい言葉を投げかけてくれるものですが、自身は「あなたに言われたくない」と耳を塞ぎたくなる反応をしてしまうものです。

それらの体験は、内なる対話の切っ掛けとなり、「忘却」したままでは、どうにもならないと気づけると、心痛な体験と向き合う状態が整います。

毘楼勒叉(びるろくしゃ)と最愛の人や、別れた人や、片思いの人や、憧れている人など、気になる人の性別を反転させてイメージして重ねます。「思い出してよ」&「思い出せよ」と毘楼勒叉から言われているとイメージした時、自分はどのような言葉が思い浮かぶか、繰り返し問われ続けてみてください。

何度も何度も、無くなっても、消せたとしても、繰り返し問われ続けてみることです。自分がどんなイメージが湧き上がるのか、逃げずにやり遂げていく意志を示したとき、見失っていた愛を見つけられるものです。

哀しみのメカニズムは、一つは「直視しない」ことが原因です。

嫌なことから目を背けたり、目をつぶったりしては、それについて研究することも、対策することも出来ずに「哀しみ」のまま時間が停止することです。未解決を維持して、永続的に哀しみ続けることに自分が自分に加担するような真似はさせないでください。

毘楼勒叉と対話し、隠していた自身の有能な側面に気づいてください。

いかがでしたでしょうか?

では、また。

リーディングマスター・まさみち。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?