体育授業の【楽しい・楽しくない】に影響する要因とは?〜体育論文より〜#204

みなさん、おはようございます。(こんにちは。)(こんばんは。)

最近は体育論文からの記事が多くなってきましたが、とりあえずインプット→アウトプットの練習にもちょうどよいので続けています。

では、本日の論文はこちらです。

毎度のこと、詳しくはリンクから実際の論文を読んでいただけたらと思いますが、論文はちょっと、、、という人のためにもこの記事を書いてるところがあります。

では、この論文をざっくりと説明すると、

過去に行った体育授業への意識調査と、最近行った体育授業への意識調査を比較してどんな変化があったか、また最近の体育授業の楽しさの要因や楽しくない要因とはどんなものかを明らかにすることによって、これからの体育授業の授業づくりの一助とするような研究がされています。

(この研究では、最後は大学体育の話に着地されていますが、本質的なところは変わらないと思います)

では、いきなり結論にいきますね。

箇条書きにさせていただきますが、

これからの体育授業の満足度を高めて、生涯にわたって運動に親しむためには、

①運動の得意不得意に関わらず、各自の能力に応じた快適な運動ができること

②個人の技術の伸長に気づくことができること

③友人との楽しい関わりを取り入れていること

このような点を意識的に取り入れて、運動に対する価値観や意味づけを得られるような工夫が望まれています。

また注意する点として、

①能力主義にとらわれない

②その運動の経験を大切にする

③苦手な子への授業者の働きかけや導き方のさらなる工夫

この辺りについても述べられており、

お互いを尊重しあえる学習集団での社会的相互作用の多い授業づくり

が望まれています。

これらが論文の中でのだいたいの結論になるのですが、論文の中で行われた意識調査の具体的な部分について書いていこうと思います。

今回は、先行研究で1958年に高校生を対象にした意識調査と、2013〜2016年に大学生などを対象にした意識調査の結果を比較しています。

比較する上で、体育授業に対する総合的評価に対して最も規定力をもつのは『楽しさ』に代表される『意欲・関心』次元であり、体育授業の正否を決定づける要因だとしています。

また、「楽しい」という評価を「満足度」としています。

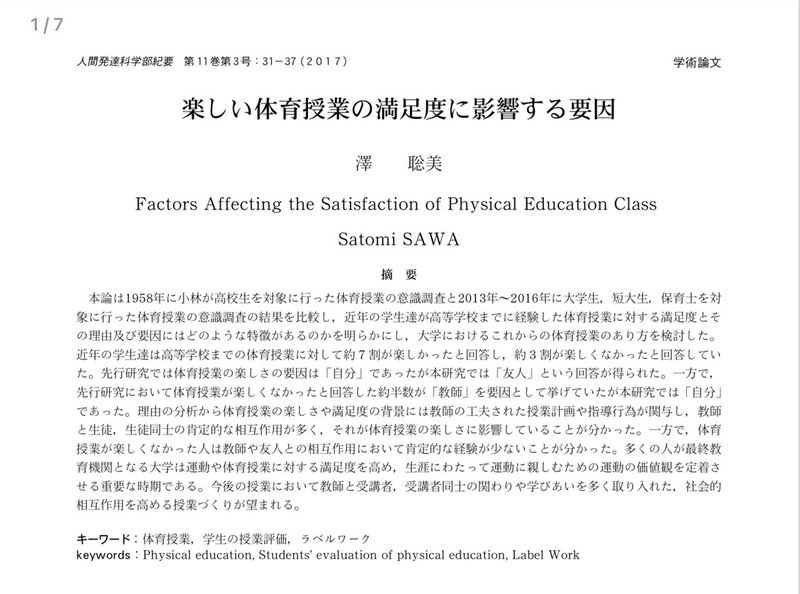

結果は、上の図1を見てもらえれば分かりますが、先行研究とそこまで大きな差異は見られませんでしたが、本研究では体育授業に対しては7割が楽しかったと回答しています。

裏を返せば、約3割弱の人が楽しくなかったというような認識でいることも分かります。

では、楽しかった要因は何なのか?

そして、楽しくない要因は何なのか?

を見ていきましょう。

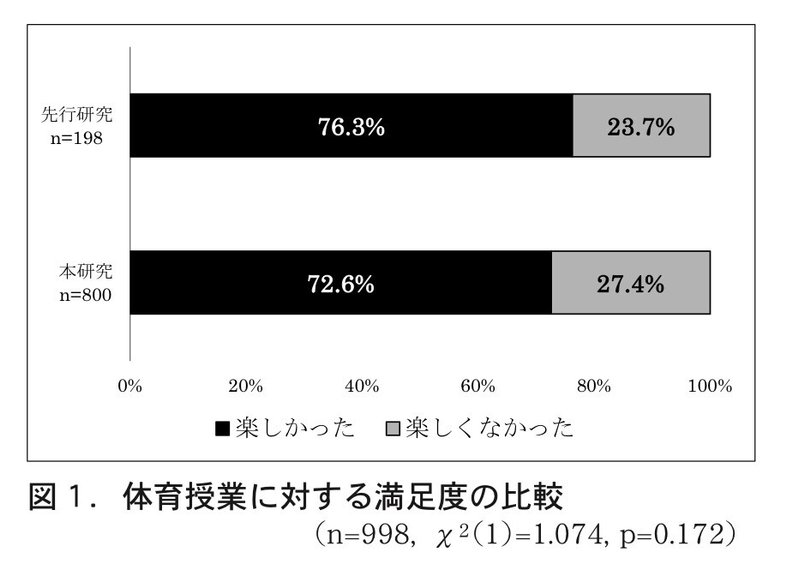

図2は楽しかった要因の比較です。

先行研究では、楽しかった要因の6割が「自分」という結果になっていますが、本研究では「自分」は4割にも届かず、「友人」が半数を占める結果になっています。

つまり、最近の体育授業における楽しさは、自分だけで得られるものではなくて、友達との関わりが楽しさに繋がり、満足度に大きな影響をもたらしていることが分かります。

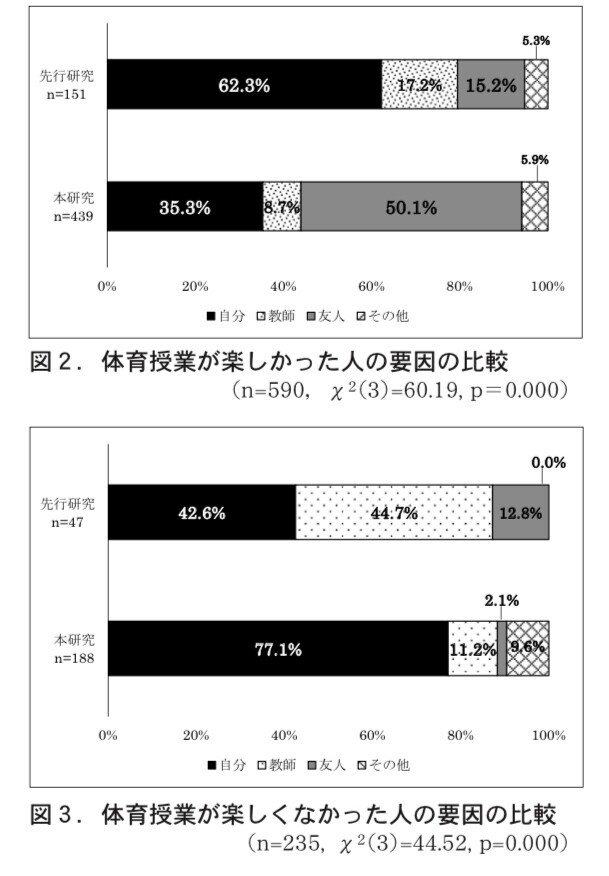

次に、図3の楽しくなかった要因です。

先行研究では、「教師」の割合が、「自分」と並んで大きいのですが、本研究では、楽しくなかった要因の約8割弱が「自分」というようになっています。

さらに論文の中では、自由記述とその分析もされてます。

ここを簡単に説明すると、

運動の楽しさを技能が高まる楽しさというよりも、運動を通じた友人との関わりを楽しさとして感じている

ことが分かりました。

また、楽しくなかった要因のところでは、

「自分」が苦手意識をもっていて、できないことも多かったから楽しくなかった。

ということが分かったところに加えて、

苦手でも運動に参加できる授業内容にしてほしかった。また、できなくても努力したことを評価してほしかった。

という教師への思いも明らかになっています。

さて、論文では他にも触れられている部分がいくつかあるのですが、

ここから自分の考えを書きます。

今回の論文で明らかになったことが、まさにこれからの体育授業の授業づくりを行う上でとても大切なポイントにもなってきます。

結局は、体育授業の満足度(楽しさ)を高めることが生涯スポーツを実現するための手段の一つですので。

考えたことは三つです。

①「楽しい」を作るのに、技能の上達に固執せず、最優先にせず「関わり」の先にそれがあったらよいくらいの気持ちでいる。

これは、まさに「楽しい」の要因で友人との関わりがあげられているからです。体育は一人で黙々とやる修行のようなものではありません。みんなと運動を楽しんだ先に個々での伸びが実感できればと思います。

②楽しくない要因を取り除くためにも技能差に関わらず誰でも取り組める場づくり、ルールづくりを行う。

友人との関わりを設けたとしても、自分が参加できなかったり、上手くできなかったりして、劣等感をただただ感じてしまう授業が楽しいわけありません。

だからこそ、苦手でも取り組めるような場であったり、ルールであったりの工夫が必要です。

苦手な子が何もできず学習無力感を感じて、見ているだけのお客さんになってしまう授業にならぬように、実態を把握した上で工夫をしていきたいものです。

③統制感と受容感を実感できるフィードバックをする

少し前の記事でも話題に出て書きましたが、

統制感とは、努力すれば、練習すればできるようになるという自信。

受容感とは、指導者や仲間から受け入れられているという自信。

この二つを高めるのが大切で、その方法として有効なのがフィードバックなんです。

統制感のために、子どもたちの個々の小さな伸びに気づき、そこを取り上げて返してあげる、

受容感のために、上手くいかなくても恥ずかしくないような雰囲気づくりのために挑戦を認める声かけをする。

これらの内容をフィードバックする際に意識するだけでも、長期的に続けていけば変わると思います。

最後にまとめです。

論文の中でも触れられていましたが、実際の授業場面においては、教材でねらいとした事柄が子どもたちに正しく学習されないケースが多々あります。

特に運動の苦手な子においてはそうであり、教師の適切な働きかけや導きが不可欠です。

となれば、やはり肯定的な言葉を増やすことが必要です。

そして、それが生まれる環境としての誰もが取り組める・参加できる工夫(場・教具・ルール)を考えて続けていけたらと思います。

というわけで、今日の記事は終わりです。

お読みいただき、ありがとうございます💪

よろしければフォローしていただいて、面白そうだな!という過去記事も読んでくださると嬉しいです。(もちろんスキもTwitterなどでのシェアも喜びます!

では、今日も一日ご機嫌で✨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?