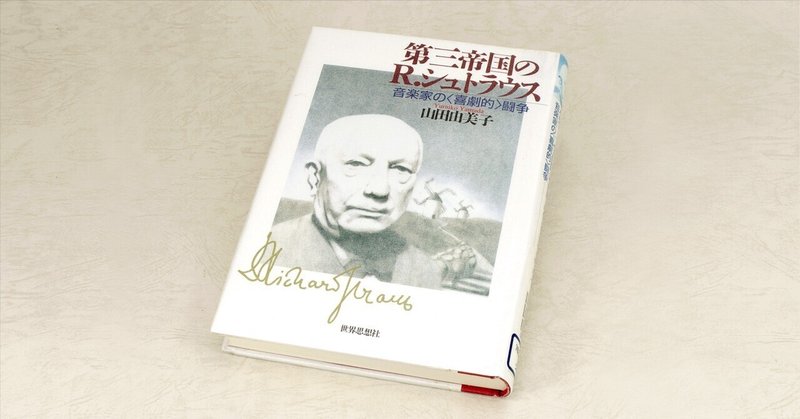

「第三帝国のR.シュトラウス 音楽家の〈喜劇的〉闘争」

山田由美子著 世界思想社 2004年4月

タイトルどおり第二次大戦中のリヒャルト・シュトラウスのナチスのとの関わりについて独自の視点も交えつつ詳述した書籍。

モーツァルトですらナチスの宣伝活動に利用され、その活動に相応しい形にイメージが歪曲されていたことは、先の書籍の感想で書いた通りですが、それ以上に“現役の”作曲家であり、ドイツ音楽界の重鎮であったR・シュトラウスの場合はどうだったのか?

R・シュトラウスのナチスとの関わりについての評価は終戦後まもなくから今日に至るまで、その微妙な距離感からなんとも白黒つけ難く、議論の分かれるところです。

1933年のヒトラーの政権奪取以降、R・シュトラウスはゲッベルスの肝煎りで帝国音楽院の総裁という、ドイツ作曲界の頂点に立ち、ナチスの文化政策に則った運営を行う最高責任者としての地位を得ました。

まあ、これはR・シュトラウスが既に老境の円熟期に達し、ナチスの台頭以前に世界的にも伝説的作曲家としてのゆるぎない知名度を得ていたこともあり、ナチスとしてもその名声を無視できなかったこともありますが、本書の記述によるとR・シュトラウスはコジマ→ヴィニフレートとワーグナー子孫の寵愛を受け、正統的なワーグナーの後継と見られていたことが大きく影響したとのこと。

R・シュトラウスがワーグナー的と思われていたのは比較的初期の頃であり、円熟期以降の作曲スタイルやパーソナリティはまったくワーグナー的ではないと思いますが、確かにワーグナー一族の肝煎りとあれば、ナチス指導部に少なからず影響を与えた可能性はあったと思われます。

ただ、帝国音楽院の総裁に就任したとはいえ、その主な任務であるところの作曲界の「アーリア化」(=非ユダヤ化)の作業は遅々として進まないばかりか、R・シュトラウス自身がユダヤ人のシュテファン・ツヴァイクの台本によるオペラ「無口な女」の上演を強行するなど、ナチス指導部の意に沿わない状況となっていました。

「無口な女」の初演には結果的に中止になりましたが、驚くべきことにヒトラーとゲッベルスの臨席が予定されていました。

このことは1935年6月という時期を考えると確かに異例なことで、R・シュトラウスがいかに破格の扱いを受けていたのか窺い知ることができます。

その直後、R・シュトラウスのツヴァイクへの手紙がゲシュタポに押収され、反ナチ的発言が露見すると帝国音楽院の総裁を辞任させられ、R・シュトラウスとナチスとの公的な関係は終了しました。

この頃までのR・シュトラウスとナチスの一見良好な関係は、息子の嫁がユダヤ人であったことや、ナチスにすり寄ることで、自身の影響力を行使することで多くの音楽家の権利保護に役立てること、また著者によると、希望する台本作者を長年探し続けたR・シュトラウスとしては、ようやく発見したツヴァイクとのオペラ製作にユダヤ系の有無にかかわらず、その共作を阻むものをなんとしても阻止したいとの思いがあったのではないか、とのこと。

副題にもあるように、その涙ぐましいまでの努力はセルバンテスのドン・キホーテに似て、喜劇的様相とでもいうべきものであったとのこと。

この指摘については説得力の有無という話ではなく、R・シュトラウス自身とゲッベルスやヒトラーとの関わりがその進行と似ている、という部分にあることは興味深い視点といえます。

一般に知られている以上の情報のないなかでは著者の判断に委ねる部分が多いことは確かですが、結論的にはガチなナチスではなくとも、その地位の安泰と著作の保護にナチスにすり寄ったとの指摘を完全に拭い去るまでには至らないというのが正直なところです。

もちろん、生きながらにして既に伝説的地位に到った作曲家として、その一挙一動が世間の耳目を集める身としては他にどのような対処法があったのか?といった問題は著名人のみならず当時の多くのドイツ国民と同様に、その選択肢は非常に限られたごく狭い範囲でしかなかったのは事実であったろうと思われます。

このあたりは終戦間際までドイツで活動し続けたフルトヴェングラーと共通する問題であり、爾後の今日的基準で非難することは妥当性を欠く可能性を否定できず、結局のところ最終的には当人でなければ理解しがたい心境でもあったことでしょう。

公的な立場を退き、一私人となってからの終戦前後の苦悩の時代を想像するに、80歳を過ぎて自身の困窮とドイツの荒廃しきった姿を前にしてメタモルフォーゼンのような懊悩する音楽を書くに到った心境は如何ほどであったのか、胸が締め付けられるような思いがするのでした。

この曲は演奏家によっては特に中間部など能天気過ぎると感じる演奏も稀にあったりしますが、やはり、本質的にはそういう曲ではないのだと、改めて実感するのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?