情報カード、ご存知ですか

皆さん、情報カードはご存知でしょうか。

比較的小さいサイズの、でもしっかりとした厚みを持つ紙片です。

用途はいろいろあります。たとえば自分が思いついたことを文章で書き留めたり、

頭を使って自分の考えを整理したり、

「やることリスト」を作って手帳に挟んでおいたりと、なかなかの機動力を見せてくれます。

紙がしっかりしているので、メモ帳と違って中長期的な保存に向いていますし、それぞれが独立しているので、ノートと違って情報を個別に扱いやすい特徴があります。

たとえば、ノートでプロジェクトの情報を管理し、具体的なやることはカードに書いておく、なんて使い方をすれば、お互いの長所を活かした組み合わせになりますね。

カード法

かつては知的生産の分野でこの「情報カード」の使い方が話題になりました。1970年前後の話です。

最近、デジタルツール界隈で人気のZettelkasten(ツェッテルカステン)という手法も、社会学者のニクラス・ルーマンが似たカードを使って研究を進めていたことからインスピレーションを得ているようです。

また、日本発のメソッドとしてPoICと呼ばれる手法があり、

GTDなどのコンセプトを取り込んだ、より全般的な情報カードの使い方が提案されています。

いろいろ使いでがあり、また手法的に検討に値する要素が多いのが、こうしたカード法なのでしょう。

ちなみに私もこのカード法に強い憧れがあり、それをいかにデジタルツールで実現するかを悪戦苦闘した経験があります。その顛末は以下の電子書籍にまとめてありますので、よろしければご覧ください。

というわけで、DIY心をくすぐられる情報カードなのですが、一般的な文房具店ではあまり見かけなくなりました。無印良品とかでも置いてません。

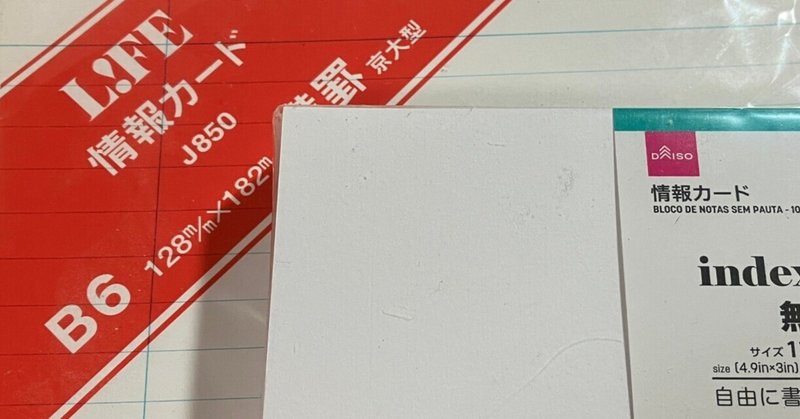

代わりに、100円均一ショップでいくつかのバリエーションを購入することができます。たとえば、ダイソーでは無地のカードや、

色つきのカードなどが売っています。

セリアでも「多目的カード」で探すと似た感じの商品が見つけられます。

もちろん、文具メーカーからもきちんと発売されています。有名なのは、LIFEとコレクト、そしてKOKUYOです。

これらのどれがよいのかは、正直なところ一概にはいえません。罫線の色とか紙質とか裏面の具合とか、それぞれが違っていて選ぶ基準は「自分の好み」以外にはないからです。

なので、それぞれ少しずつ試してみるのがいいでしょう(ちなみに私はLIFEの情報カードが好きです)。

▼ノート術についてまとめた一冊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?