低温調理の完全解説バイブル~不活性温度や性質について理解する~分子ガストロノミー

食に安全性の前提を理解しておく

低温調理は魅力的ですが、危険が潜んでいるのも事実です。現在も学術的な面でわかってない部分も多かったりするのが現状です。料理人が把握できる範疇を超えていると思ってます。

実際に研究施設をもっている世界1位を取得した伝説のレストランノーマですら、食中毒によって大量の犠牲者が出た事実もあります。それほど難しい部類であり、完全に理解することは不可能に近いと考えます

3年連続世界1位のレストラン「NOMA」で67人食中毒 世界最高のレストランと称される、デンマークの「NOMA(ノーマ)」で、料理を食べた顧客67人が病気になっていることがわかった

同社が営業する都内の飲食店「ブルガリ東京レストラン銀座 イル・リストランテ」は、49人の被害者を出した食中毒事件を起こした。その事件が和解していないどころか、いまだ大モメしている

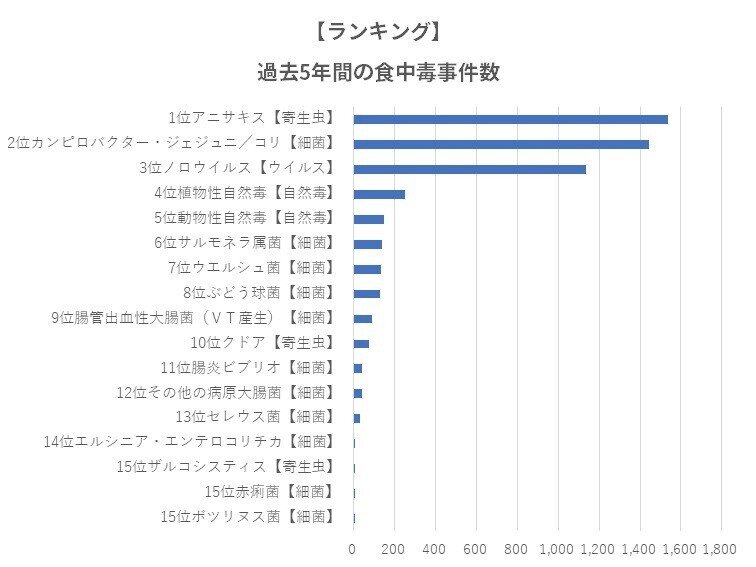

事件件数の分類

1位:アニサキス【寄生虫】 1,536件

2位:カンピロバクター・ジェジュニ/コリ 1,446件

3位:ノロウイルス【ウイルス】 1,135件

4位:植物性自然毒【自然毒】 249件

5位:動物性自然毒【自然毒】 146件

お肉の生食について興味ある方は下記リンク

D値(decimal reduction time)について理解する

D値という言葉が、低温調理をする上でたまに見かけることがあると思いますので、概要だけでも何となく頭に入れておくと役に立ちます

■D値とは D値(decimal reduction time)はある加熱温度において生菌数を1/10にする時間です

D値・Z値を使って、その微生物の加熱殺菌は10を底とする常用対数を用いて求めます。

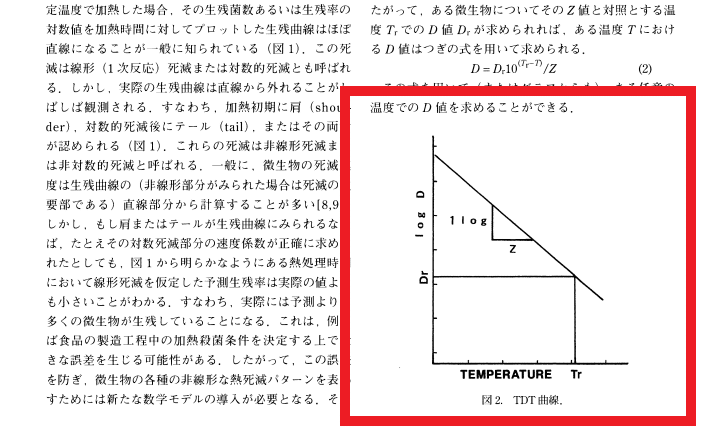

値をプ ロットした曲線をTDT曲 線(Thermal death time curve)と いう.TDT曲 線は一般に直線性が認め られている(図2).そ こであるD値 が1/10(ま たは10

微生物は一定温度T(℃)で加熱すると、その生残菌数は常用対数と処理時間との間には一般的に直線関係が知られています。その直線部分の時間における菌数を1/10にする為に必要な時間をD値(分)と言い、この直線の傾きの逆数がD値(分)に等しい

微生物細胞を一 定温度丁(℃)で加熱するとその生残菌数の常用対数と処理時間との間には一般に直線 関係が知られている.その直線部分においてある時間における菌数を1/10にするために必要な時間をD値(分)と い う.したがってこの直線の傾きの逆数がD値 に等 しい.あ る温 度 でのD値がわかっている場合,t分後の生残率N/Noは次の式で表わすことができる

N/No=10-t/D (1)

ただし,No,Nは初期菌数および 時間tにおける菌数である.次に,ある温度T(℃)に対して,そのD値の対数値をプロットした曲線をTDT曲線(Thermal deathtime curve)という.TDT曲線は一般に直線性が認められている(図2).そこであるD値が1/10(または10倍)となるような温度変化量をZ値(℃)とよぶ.したがって,あ る微生物についてそのZ値と対照とする温度TrでのD値D,が求められれば,あ る温度TにおけるD値はつぎの式を用いて求められる

D=Dr10(Tr-T)/Z (2)

加熱処理 による微生物死滅の予測 とその評価を参考にして下さい

※計算式や、計算方法などの詳細が確認できます

生体について理解する(目次から引用可)

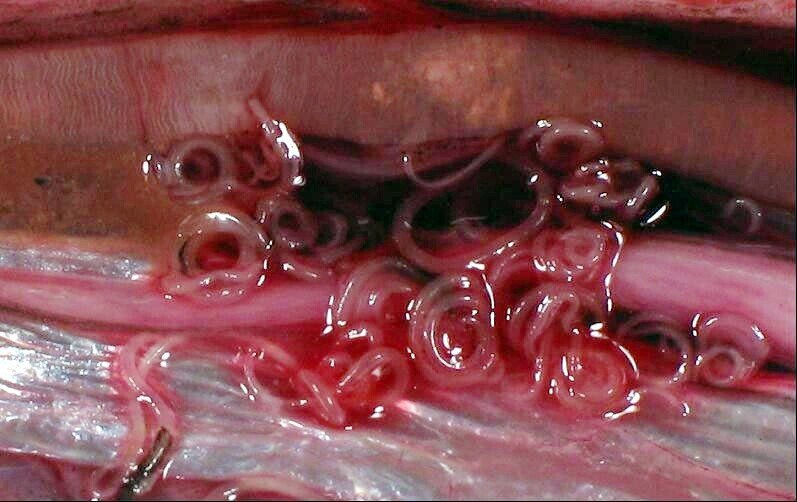

アニサキス

■生態系

一般に、アニサキスは、魚介類の筋肉よりも内臓に多く寄生。東京都健康安全研究センターが実施した実験結果から、常温で魚介類を放置すると、アニサキスが筋肉部へ移行しやすくなることが分かりました。魚を生食する際にはより新鮮なものを選び、早期に内臓を除去し、低温(4℃以下)で保存することが重要です。

アニサキスは、通常の料理で用いる程度のお酢では死滅しません。実際に、しめさばを原因としたアニサキス症が起きています。同様に、通常の料理で用いる程度のワサビ、しょう油などでは死滅しません。

60℃で1分以上の熱処理、または長時間の冷凍によって、感染リスクを減少できる(厚生労働省の指導)

■死滅させる方法

アニサキスは加熱又は凍結により死滅するので、中心部まで十分加熱するか、中心部まで完全に(マイナス20℃で24時間以上)凍結すること。

内臓の生食をしないこと。魚介類を生食する際には、より新鮮なものを選び、早期に内臓を除去し、低温(4℃以下)で保存すること。

魚を生食用に調理する際にはアニサキスを意識して、魚をよく見て調理すること。特に、内臓に近い筋肉部分(ハラス)を調理する際は注意すること。

アニサキスは、傷を受けると胃や腸壁への侵入性が著しく低下するので、なめろう等を調理する際は細かく刻むこと。

アニサキスの生態については、以下の無料記事を併せて読んでみて下さい。

■注意する点

筋肉部にも侵入するため、内臓を避けても完全には防げない

2021年7月に、正露丸の成分がアニサキス殺虫効果を有することがわかり、特効薬としての期待も高まっている

よく噛んで食べる:アニサキスの虫体はかなり強靱で、通常の咀嚼では噛み切れない。2017年5月9日放送のテレビ番組『スーパーJチャンネル』にて「傷つくとすぐ死ぬので、よく噛めば口の中で死滅させられる」と紹介されたが、アニサキスを噛み殺すことを意識して、念入りに咀嚼する必要があると見られる

生きた幼虫による即時型ではなくアルサス型のアレルギー反応であり、初回感染時は無症状で、再感染によって発症する。イカ、サバ、ハマチなどを摂取した際、発疹および蕁麻疹などのアレルギー症状を示すが、検査において魚介類では陽性反応を示さない場合、アニサキスによるアレルギーが原因の場合がある

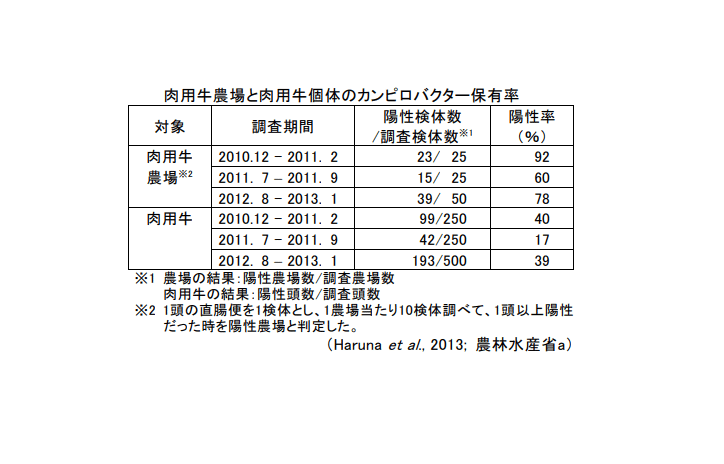

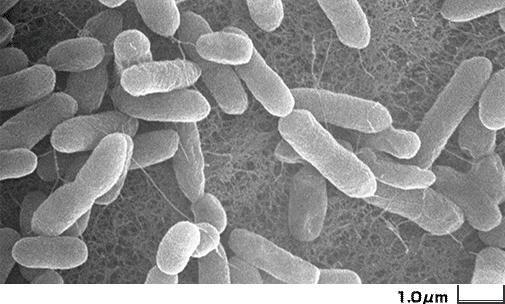

カンピロバクター・ジェジュニ/コリ

カンピロバクター ( Campylobacter )は、 グラム陰性 でらせん状に湾曲した形態を示す 細菌 の一属の総称である。 一般的には 1982年 に 食中毒 菌として指定された Campylobacter jejuni と Campylobacter coli を指すなど カンピロバクター症 の原因菌として呼ばれることが多い。

牛肉の内臓・鶏肉・豚肉などにも表面に付着/毒性は比較的弱いので、腹痛や下痢、発熱38℃程度で済みます/致死率は1~4%

カンピロバクターの大きさは1×1~5㎛とされており、グロビン含量も多く,赤 みの強い筋線維となる.鶏 および アヒルでは,こ の型の筋線維は一般に太くて40μm径以上とされています

表面をしっかり加熱すれば問題ないが、鶏肉自体に傷がついている場合は、カンピロバクターが傷付近についていると思われるので、その部位はそぎ落とすことで、表面さえ炙ってしまえば食べられることになる

■60℃、1分程度の加熱でほぼ不活性化される

■D値:カンピロバクター・ジェジュニは2分15秒・55℃/加熱

保菌動物や鳥類などのふんにより汚染源となった食品の摂取。肉(特に鶏肉)の生食や加熱不十分、飲料水、サラダ、未殺菌の牛乳など。2006年EU/EFSAの報告によれば、鶏肉の80%が汚染されている。汚染されても、臭いや味に変化はない。京都市保健福祉局の調査によれば、ウシの胆汁から Campylobacter jejuni が150検体中42検体 (28 %) から検出、全国調査では胆汁から35 %、肝臓から12 %の検出が報告されており、屠殺の際に胆嚢を破らない、牛レバー生食による感染の危険性が示されていた。原因菌の多くはカンピロバクター・ジェジュニであるが、豚肉が原因食品と特定された事例ではカンピロバクター・コリが原因菌である。

2011年1~3月の調査で、地鶏注21鶏群中8鶏群からカンピロバクターが検出された。分離されたカンピロバクターのうち、89%(8/9)はカンピロバクター・ジェジュニ、11%(1/9)はカンピロバクター・コリであった(農林水産省)

市販豚肉の0%(0/28)、豚ひき肉の0.3%(1/367)がカンピロバクター陽性であった。厚生労働省は、食肉販売店で販売されている肉類(豚肉製品)のカンピロバクターの汚染実態を調査し、公表している

■農林水産省 - maff.go.jp

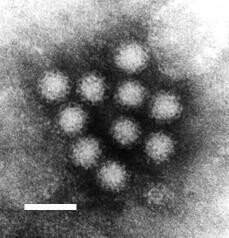

ノロウイルス

温度によって死滅(不活化)するまでの時間が異なり、温度が低い方が温度が高い時に比べて長い時間死滅(不活化)しません。 最も長い時間ノロウイルスが不活化しないでいれる温度帯は0度前後(2度あたり)と言われており、冷凍庫の中では1年近く不活化せず生き続けることができます。

ノロウイルスの不活化に関する研究の現状

85℃以上で1分間以上の加熱を行えば、感染性は失活するとされています。ただし、加熱によるウイルスの失活化には加熱温度と時間以外に、存在するウイルス粒子の数及びウイルスが存在する環境(乾燥状態か液体の中か、有機物が多いか少ないか、pHなど)によっても影響を受けます。食品中に存在するウイルスはタンパク質で保護されているため、失活化を確実なものとするには、より厳しい加熱条件が必要とされています

感染経路

飲食物からの感染(感染型食中毒)

a. 食中毒:ウイルスを蓄積した食材およびウイルスで汚染された食品を喫食して感染。

b. 水系感染:水道水、井戸水などがウイルスで汚染され、その水を飲み感染。

e. 感染者が十分に手を洗わず調理した食品を食べ感染。(エタノールや逆性石鹸に対する抵抗性があり、水道水に含まれる塩素にもある程度の耐性を持っているため、洗浄が不十分になりやすい)

原因食品が明確ではないケースが約6割を占めており、汚染食品の摂食よりはるかに多い原因となっている。

しかし、ノロウイルス属(ノーウォークウイルス種)感染症の原因食材がカキと特定される割合は年々低下しており、2006年後半にはカキが食材と特定された集団食中毒は発生しなかった。疫学的な知見からは、カキ以外の食材、たとえば最近では韓国産の漬物(キムチ)の一部、あるいは直接・間接的なウイルスへの接触による、原因の特定しづらい感染経路が圧倒的であると考えられる。また、二枚貝にウイルスが蓄積するという知識が浸透し、食用生ガキの流通経路においてその対策もとられつつあることがカキを原因とする食中毒の減少にもつながっていると考えられる。2011年5月に千葉県で生シラスが原因と考えられる集団食中毒事例が報告されたが、ウイルスがシラスの体内、体表のどちらを汚染していたのかは判明していない

エタノールやアルコールにはある程度の耐性有

ノロウイルス属(ノーウォークウイルス種)は、衣服や寝具、家庭用品、家具などの表面で数週間生存することができる。感染経路の遮断には手洗いや器具の洗浄が必須である。また消毒用アルコール(75%エタノール)では、ウイルスが不活化されないため、エタノールは不適である

サルモネラ

サルモネラ属の細菌は自然界において、さまざまな動物の消化管内に一種の常在菌として存在している。しかしヒトにおいては、健康な人の消化管における菌数は極めて少なく、その糞便からは分離されることはほとんどない

家畜の腸管に常在菌として存在する人獣共通感染症であり、そこから汚染された食品などが食中毒の原因となる

サルモネラに感染した鶏卵からはしばしば発生を全うして健康な雛が孵化することが知られており、保菌鶏が再生産されることになる。こうした親子間の垂直感染を介卵感染と呼び、衛生状態に十分配慮した鶏舎でも汚染鶏卵や汚染鶏肉が生産される原因となっている。

耐熱性:全卵、卵黄中で60℃、3.5分で不活化。卵白中で55℃、3.5分で不活化。砂糖や食塩を添加すると耐熱性が増加。食品中では、68℃3.5分で不活化。

増殖温度:10℃以下、46℃以上で増殖遅延。5℃以下及び50℃以上では増殖しない。

増殖pH:pH 10以上または4.75以下では増殖しない。pH 4.0 マヨネーズ中で生存、pH 4.6 で増殖する。pH 3.0-3.5(23℃)で不活化。

増殖水分活性:aw 0.95 以下では増殖しない。

消毒剤耐性:食品製造所で使用される通常の消毒剤は有効。

凍結:食品中のサルモネラ菌は凍結では不活化しない。

乾燥:食品中のサルモネラ菌は乾燥に対して生存、しかし増殖はしない。但し、乾燥するまでに増殖することがある。

鶏卵のサルモネラ汚染は、かつてはニワトリの消化管内に寄生したサルモネラが総排泄腔で卵殻の外側を汚染するためと考えられた。そのため、汚染防止には鶏卵の洗浄が有効とされた。しかし、今日ではこうした卵殻の外側からの汚染のみではなく、S. Enteritidisなどがニワトリの卵巣や卵管に寄生し、ここから鶏卵の卵細胞そのもの、つまり卵黄の部分に細胞内寄生したり、その外側の卵白などが保菌することによって鶏卵を汚染していることも知られるようになった

ウェルシュ菌

本菌は主要な毒素(major antigen)がα、β、ε、ιの4種あり、これらの産出のパターンによってA~Eの5型に分けられる

A型菌の産生するエンテロトキシンによる生体内毒素型の食中毒である。芽胞が一旦高温処理される事で芽胞形成能が活性化され、同時に溶存酸素が減少すると共に競合する他の菌が減少し、増殖の好条件が成立し、緩徐に冷却される間(至適増殖温度)に食品中で増殖する

原因菌の1千万-1億個以上の摂取により、腸管内で菌の増殖と共に芽胞が形成され、同時に毒素が産生され、毒素により発症する

どんな食品が原因となるか

ボツリヌスと同じ酸素を嫌う嫌気性菌

芽胞のみ100℃・1気圧・1時間の加熱で不活性化されず、残存する可能性がある。タンパク性食品が原因食となる場合が多い

肉類、魚介類、野菜を使用した煮込み料理が多い。発生原因施設は、他の食中毒と同様に飲食店、仕出し屋、旅館、学校などの集団給食施設による事例が多く、カレー、シチュー、スープ、麺つゆなどのように、食べる日の前日に大量に加熱調理され、大きな器のまま室温で放冷されていた事例が多く見られます。『加熱済食品は安心』という考えがウエルシュ菌による食中毒の発生原因となっています。逆に、家庭での発生は他に比べて少ないことが特徴的です。

前日調理は避け、加熱調理したものはなるべく早く食べること。一度に大量の食品を加熱調理したときは、本菌の発育しやすい温度を長く保たないように注意すること。やむをえず保管するときは、小分けしてから急激に冷却すること。

不活性温度や対策

食中毒は主に耐熱性芽胞(100℃で 1~6 時間でも生残)を形成する菌によって引き起こされています )。ウエルシュ菌は、嫌気性菌の中では比較的低い嫌気度でも増殖すること及び広範囲の温度域(12~50℃)で増殖すること(至適温度:43~45℃)が知られています )。ウエルシュ菌の産生するエンテロトキシンは易熱性のタンパク質で、熱(60℃10 分)や酸(pH4 以下)で容易に不活化されます )。

ウエルシュ菌芽胞のうち、易熱性芽胞は 100℃数分の加熱で死滅しますが、耐熱性芽胞は100℃で 1~6 時間の加熱に耐えると考えられています 。従って、通常の加熱調理では食品中のウエルシュ菌芽胞を死滅させることはできないと考えられます。ウエルシュ菌は自然界の常在菌であるため、食品への汚染を根絶することは不可能ですが、発症には多くの菌量が必要とされているため、加熱殺菌(温め直しなどの再加熱による発芽細菌の殺菌及びエンテロトキシンの不活化)と増殖阻止(調理後の速やかな喫食、小分けと

10℃以下又は 55℃以上の温度での保存)が感染防止のための最も有効な手段となります

食品安全に関するリスクプロファイルシート(ウェルシュ細菌)ー農林水産省PDF

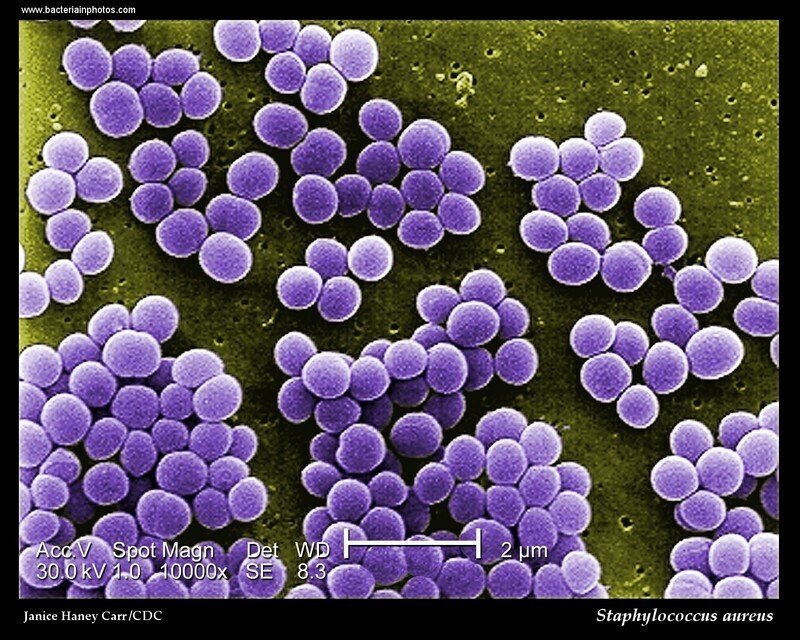

ブドウ球菌・エンテロトキシン

この細菌は、食中毒の原因となるだけでなく、おでき、にきびや、水虫等に存在する化膿性疾患の代表的起因菌です。そのため、健康な人でものどや鼻の中などに高率で検出され、動物の皮膚、腸管、ホコリの中など身近にも存在しています。この菌は、食べ物の中で増殖するときにエンテロトキシンという毒素をつくり、この毒素を食品と一緒に食べることにより、人に危害をおよぼします。

この毒素は100℃20分の加熱でも分解されません。酸素のない状態でも増殖可能で、多少塩分があっても毒素をつくります。

様々な食品が原因食となる可能性を持っており、にぎりめし、寿司、肉、卵、乳などの調理加工品及び菓子類など多岐にわたっています。

手指などに切り傷や化膿巣のある人は、食品に直接触れたり、調理をしたりしないこと。

手指の洗浄・消毒を十分に行うこと。

食品は10℃以下で保存し、菌が増えるのを防ぐこと。

調理にあたっては、帽子やマスクを着用すること。

E型肝炎ウイルス

感染経路

便口感染の感染様式とされウイルスに汚染された水との接触(飲用)のほか、汚染された肉の加熱不十分での喫食や生食した場合に発症する。本症はほとんどの発展途上国で流行しており、暑い気候の国ではどこでも普通に見られる。東南アジア、北部及び中部アフリカ、インド、中央アメリカなどが主な流行地である。本症は主に糞便などによる水や食料の汚染によって媒介される。ヒトからヒトへの感染は稀である。

日本を含む先進国では、豚肉の生食やイノシシ、シカなどの野生動物、鱈の精巣の生食による感染が報告されている。しかし、三重県で2007年から2012年にかけて続発した感染例では、豚レバー摂取歴の無い感染者の発生が報告されている、二次的に汚染された食品が原因となった可能性があるが感染経路は不明である。潜伏期間が長いことから、原因食品の特定は困難な場合が多い。

豚以外の動物では鶏、イヌ、ラット、牛、ヒツジ、ヤギ及びニホンザルで HEV 抗体検出が報告されている。わが国で HEV 遺伝子が検出された例は豚、ラット、イノシシおよびシカである。野生イノシシを対象とした調査において、10-50%の個体が HEV 抗体陽性であり、5-10%の個体の血液、肝臓

から HEV 遺伝子が検出されている。

発症菌数のデータは無い。先進国では不顕性感染が多い。日本では抗体陽性者は約500万人と推測され、そのほとんどが不顕性感染と考えられ

る。1999~2008年第26週までの累積報告数288例

殺菌条件

45-70℃の加熱処理した糞便をin vitroにより感染性確認試

験、半生状態の調理ではウイルス不活化されないことを示唆

56度1hでは不活化できない

加熱調理を行うことによりHEVは感染性を失うため、中心部

まで火が通るよう十分に加熱すれば食肉による感染の危険

性はなし

平成 21 年度食品安全確保総合調査 「食品により媒介される感染症等に関する文献調査報告書」より抜粋 (社団法人 畜産技術協会作成)

腸管出血性大腸菌(O-157)

厚生労働省が推奨している死滅温度は、腸管出血性大腸菌は75℃で1分間以上の加熱で死滅しますとの記述があります。また、生食用の牛肉の規定では容器包装に入れ,密封し,肉塊の表面から深さ1cm以上の部分までを60°で2分間以上加熱する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌を行つた後,速やかに4°以下に冷却しなければならない。

ジビエ、ブタ、ウシなどの家畜やニワトリなど家禽類の糞便や肥育農場から飛来するハエからも検出され、食品が汚染されることが多い。感染している牛は無症状である。汚染防止のため食肉生産および加工の現場では多くの汚染防止対策が取られている。環境中での生存期間が長く、堆肥中で21ヶ月生存したとの報告があるほか、レタスなどの葉に付着後は2週間程度生存している。また8℃以下ではほとんど増殖しないが、12℃では3日間で100倍に増殖したとの報告がある

➡基本的には内臓にしかいませんが、二次感染によって牛肉の表面にも付着していることが多いです。

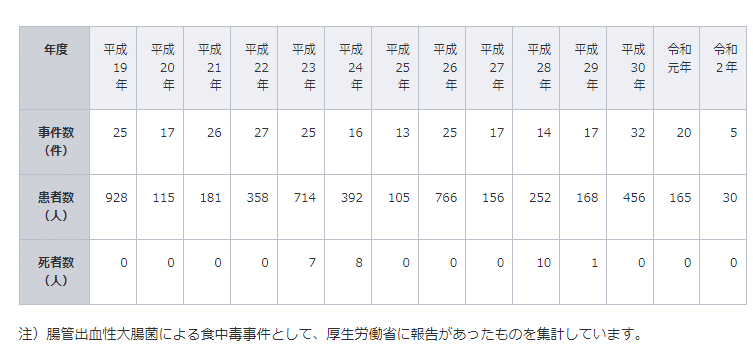

■O157の食中毒事件発生件数グラフ

腸管出血性大腸菌は昭和57年(1982年)アメリカオレゴン州とミシガン州でハンバーガーによる集団食中毒事件があり、患者の糞便からO157が原因菌として見つかったのが最初で、その後アメリカだけでなくアルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、オーストラリア、カナダ、スウェーデン、スペイン、チリ、ドイツ、ニュージーランド、フランス、ロシア、中国、南アフリカ等世界各地で見つかっています。

真空調理にオススメな道具紹介

■FoodSaver 【公式】 真空パック機 フードセーバーV4880

信頼できるオススメする真空機械です。ほかのメーカーは使ったことありますが全然ダメでした

■アイリスオーヤマ 低温調理器 真空調理器 スロークッカー

IPX7防水 低温調理器具 防水機能搭載

こちらは水温を調整してくれるウォーターバスで低温調理ができるものです。安くて丈夫でお勧めできます

活動資金に当たります