『食品添加物・化学調味料・遺伝子組み換えは本当に害悪?』今さら知らないと恥ずかしい"20種類の恐ろしい品目名"

化学調味料や食品添加物、遺伝子組み換えの何がダメで、何が良いのか正しい理解が求められます。そして正しく騒ぐ必要を感じます。

バカの一つ覚えで、バカ騒ぎして、バカ恥ずかしい人にならないよう、最低限の知識を身に着けておく必要が有りそうです。

”化学調味料・食品添加物”について解釈

■化学調味料

一般的にグルタミン酸ナトリウムなどのアミノ酸系、イノシン酸ナトリウムなどの核酸系、複合タイプを指しているとされています。

■食品添加物

食品の製造過程、加工や保存の目的で、食品に使用する成分のことを指しています。

これらが人体に及ぼすであろう影響は、個人によって異なる場合があります。また一般的には、以下のような"潜在的な悪影響"が指摘されています。

一部の食品添加物には、発がん性や他の潜在的な影響が指摘されています。

以下にいくつか例を挙げますが、これらは一般的にそういわれているものであって、それらの影響は個別で調べる必要があります。

一般的に影響があると言われているものと、悪影響が実際にある物を、以下に羅列します

ナイトレート(ニトライト): ナイトレートは保存食品や加工肉製品に使われる防腐剤です。一部の研究では、加工肉製品の摂取と結腸がんのリスクとの関連が示唆されています。ナイトレートは加熱調理時に亜硝酸塩と反応してニトロソアミンという発がん性物質を生成する可能性があります。

ベンゼン: ベンゼンは石油由来の化学物質で、飲料や加工食品に微量で含まれることがあります。長期的な摂取や高濃度の暴露は、発がん性や血液障害のリスクを増加させる可能性があります。

ブタンヒドロキシアニソール(BHA): BHAは酸化防止剤として使われ、脂質の酸化を防ぐために食品に添加されることがあります。動物実験において、BHAの摂取ががんの発生を引き起こす可能性が示唆されていますが、人体への影響についてはまだ不明な点があります。

ブチルヒドロキシトルエン(BHT): BHTも酸化防止剤として使われ、食品の鮮度を保つために添加されることがあります。動物実験では、BHTの摂取が発がん性や生殖毒性の影響を引き起こす可能性が示されていますが、人体への具体的な影響についてはまだ十分な研究が必要です。

人工甘味料: 人工甘味料は低カロリーの代替甘味料として使用されていますが、一部の人にとっては健康への潜在的なリスクがあるとされています。例えば、アスパルテームやスクラロースは、一部の人にとって頭痛やアレルギー反応を引き起こす可能性があります。また、長期的な摂取による代謝や腸内環境への影響についても研究が行われています。

人工着色料: 一部の人工着色料は、注意力や行動に影響を与える可能性があるとされています。特に子供の行動に対して注意が払われています。例えば、タール色素であるタールアゾ色素は、注意欠如多動症(ADHD)やアレルギー反応と関連があるとの報告があります。

高フラクトースコーンシロップ(HFCS): HFCSは主に甘味料として使用される液状の添加物です。長期的な摂取によって肥満や糖尿病のリスクが増加する可能性が指摘されています。また、HFCSは加工食品や飲料に広く使用されているため、摂取量の制限に注意が必要です。

人工保存料: 一部の人工保存料はアレルギー反応を引き起こす可能性があります。また、特定の保存料が消化器系の問題や免疫系への影響を引き起こす可能性が報告されています。例えば、ベンゾエート系保存料やプロピオン酸系保存料などが含まれます。

トランス脂肪酸: トランス脂肪酸は、加熱や水素添加処理によって生成される飽和脂肪酸の一種です。飽和脂肪酸とは異なり、トランス脂肪酸は心血管疾患のリスクを増加させるとされています。一部の国では、トランス脂肪酸の使用が制限されているか、禁止されています。

高濃度ソルビトール: ソルビトールは甘味料として使用されることがありますが、高濃度での摂取は下痢や胃腸の不快感を引き起こす可能性があります。特に、ソルビトールは一度に大量に摂取される場合に問題が起こることがあります。

モノナトリウムグルタメート(MSG): MSGはうま味調味料として使用され、食品の風味を増強するために添加されることがあります。一部の人にとっては、摂取後に頭痛やめまいなどの反応を引き起こす可能性があります。これを「チャイニーズレストラン症候群」と呼ぶこともありますが、科学的な証拠はまだ一致していません。

アルミニウム: アルミニウムは食品添加物として使用されることがありますが、高濃度での摂取は神経毒性や脳に悪影響を及ぼす可能性があります。アルミニウムの使用は規制されており、摂取量は安全基準内に制限されています。

ソーダ水素: ソーダ水素は酸味料として使用され、飲料や加工食品に添加されることがあります。高濃度のソーダ水素は胃の酸度を増加させ、胃酸過多や胃炎の症状を引き起こす可能性があります。

アジピン酸: アジピン酸は保存料として使用され、加工食品や飲料に添加されることがあります。一部の研究では、アジピン酸の摂取が代謝異常や内分泌系の問題を引き起こす可能性があるとされています。

タリウム化合物: タリウム化合物は防腐剤や着色料として使用されることがあります。タリウムは神経毒性を持つため、高濃度での摂取は健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

パラベン: パラベンは防腐剤として使用され、化粧品や一部の加工食品に含まれることがあります。一部の研究では、パラベンの摂取がホルモンバランスに影響を与える可能性があるとされています。

プロピレングリコール: プロピレングリコールは防腐剤や溶剤として使用されることがあります。高濃度での摂取は一部の人にとっては消化器系や呼吸器系の刺激を引き起こす可能性があります。

ポリブロモジフェニルエーテル(PBDEs): PBDEsは難燃剤として使用され、一部の加工食品や家具に含まれることがあります。一部の研究では、PBDEsの摂取が神経毒性や内分泌系への悪影響を引き起こす可能性が指摘されています。

アスベスト: アスベストは断熱材や製造業において使用されることがありますが、一部の食品添加物に微量で含まれることもあります。アスベストは呼吸器系への深刻な健康被害を引き起こすため、摂取は避けるべきです。

ニトロフルアン: ニトロフルアンは保存料や防腐剤として使用されることがあります。一部の研究では、ニトロフルアンの摂取が発がん性や催奇形性のリスクを増加させる可能性があるとされています。

すべてを解説することは困難ですから、今回は現実的に私たちが関与しやすく大きな枠として捉えることが出来る人工甘味料や、人工保存料、トランス脂肪酸について解説していきます。

そのほかの毒物については、明らかな毒物で現実的ではないので割愛します。

人工甘味料の場合

■天然の糖

グラニュー(果糖):C₆H₁₂O₆

グルコース(ブドウ糖): C6H12O6

フルクトース(果糖): C6H12O6

サッカロース(砂糖): C12H22O11

ラクトース(乳糖): C12H22O11

マルトース(麦芽糖): C12H22O11

これらは一般的な天然の糖であり、それぞれの化学式は上記に示されています。これらの化学式は、炭素(C)、水素(H)、酸素(O)の元素の組み合わせを表しています。グルコースとフルクトースは単糖(単純糖)として知られる単位糖であり、化学的には同じ化学式であるC6H12O6ですが、構造が異なります。サッカロース、ラクトース、マルトースは二糖(二量体糖)であり、それぞれの構造が異なるため、化学式も異なります。

■人工甘味料

アスパルテーム(化学式: C₁4H₁8N₂O₫)

スクラロース(化学式: C₁₂H₁₉Cl₃O₈)

サッカリン(化学式: C₇H₅NO₃S)

それぞれの化合物には、炭素、水素、酸素の他に、アスパルテームには窒素(N)、スクラロースには塩素(Cl)、サッカリンには硫黄(S)が含まれています。

要するに、天然の糖と人工甘味料は、化学的な構造と元素の組成において異なる化合物です。これらの化合物の構造と元素の違いが、それぞれの甘みや特性を生み出しています。

■人工甘味料にだけ含まれる、窒素(N) 塩素(Cl)硫黄(S)について

見てわかるように、天然の糖には窒素(N) 塩素(Cl)硫黄(S)が含まれることはありません。

人工甘味料に含まれる窒素化合物が、より甘味を引き出すことがありますので、窒素の存在は甘味に寄与する要素の一つになっていると言われています。

砂糖は約4キロカロリー(kcal)/グラムとされていますが、スクラロースは非常に低いカロリーであり、約0.2キロカロリー(kcal)/グラム程度とされています。

また人工甘味料であるスクラロースは甘味度600であるとされていますので、1グラムのスクラロースは天然糖(蔗糖)の約600倍の甘さを持ちます。一方、砂糖は天然の甘味を持つ蔗糖であり、一般的な甘さを提供します。

なぜこれだけ甘味の感じ方が変わるのかは不明ですが、それらが持つ甘味をかんじる神経回路への働きの強さが原因ではないかとの考えもあります。そういった意味では、伝達される神経によって、頭痛などの症状を訴える人が多いのは、有力な考え・有力な原因であると個人的には思います。

砂糖は体内で消化酵素によって分解され、グルコースやフルクトースになり、エネルギー源として利用されますが、スクラロースは体内でほとんど分解されず、ほとんど吸収されずに体を通過します。

砂糖の摂取は血糖値を急上昇させる傾向がありますが、スクラロースは血糖値への影響が少ないとされています。(血糖値上昇は他の人工甘味料では、影響が指摘されています)

窒素を含む化合物が甘味を引き出す理由は、窒素原子が電子を持ち、電荷の分布や立体的な特性を変化させることができるためです。このような変化は甘味受容体との相互作用に影響を与え、甘味の感じ方を変えることがありるのです。

窒素を含む化合物だけでなく、他の要素も甘味に影響を及ぼすことがあります。塩素(Cl)を含む化合物や硫黄(S)を含む化合物も甘味に影響を与えることがあります。

■窒素、塩素、硫黄、は食品中どこでも存在している

窒素(N)、塩素(Cl)、硫黄(S)はさまざまな食品に含まれています。以下に一般的な例を挙げますが、これらの元素が含まれる食品は他にもあります。

【窒素(N)】

タンパク質: 肉、魚、大豆製品、乳製品、豆類、ナッツ、穀物などは窒素を含むタンパク質の主要な源です。

アミノ酸: アミノ酸は窒素を含む化合物であり、肉、魚、乳製品、豆類、穀物などに含まれます。

アミン類: 窒素を含むアミン類は魚、チーズ、発酵食品などに見られます。

【塩素(Cl)】

食塩(塩化ナトリウム): 食塩は塩化ナトリウムとして知られ、塩素とナトリウムから構成されています。

塩化物: 塩化物は多くの食品に含まれており、海藻、魚介類、肉、乳製品、野菜などに見られます。

硫黄(S)

アミノ酸: システインやメチオニンなど、硫黄を含むアミノ酸は肉、魚、大豆製品、穀物などに存在します。

ジオキシンやジスルフィド: ジオキシンやジスルフィドなどの硫黄化合物はにんにく、たまねぎ、キャベツ、ブロッコリーなどのアリウム類に含まれています

人工甘味料に窒素(N)、塩素(Cl)、硫黄(S)などが絡んで複雑化することによって、味覚により複雑に働きかけて、それが甘味を強く感じる要因の1つとなっているのと言われています。これらは天然の糖と、人工の糖との大きな違いであると言えます。

しかし、これら自体が人体に健康被害をもたらすかどうかについては、話が変わってきます。窒素(N)、塩素(Cl)、硫黄(S)は自然界にはどこにでも存在しています。

どんな食べ物も過剰にとりすぎると健康被害がでる可能性がありますが、一般的にこれらが原因で健康被害がでる可能性はかなり低いでしょう。

■自然界にどこにでも存在する

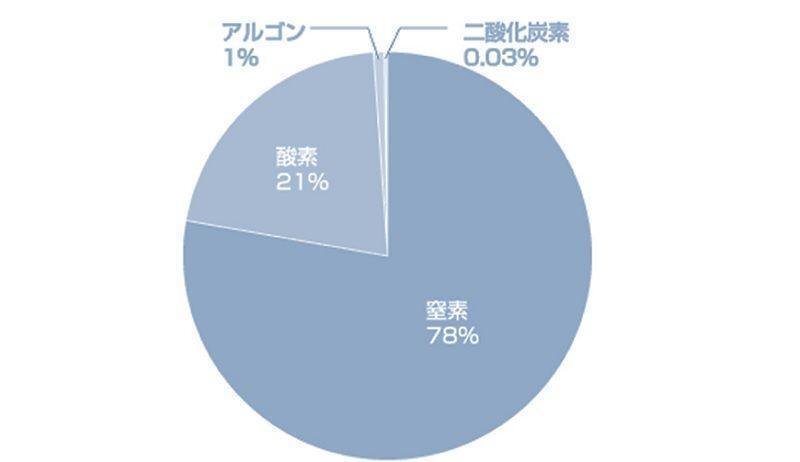

たとえば、高濃度の窒素を吸入すると、窒素の酸素への置換によって窒息を引き起こす可能性があります。これは、酸素の供給が不十分になり、体内の酸素濃度が低下するためです。

窒素が100%の濃度で存在する環境(例:窒素ガスのタンク内)に閉じ込められ、酸素が不足している状況が持続すれば、窒素中毒や窒息のリスクがあります。窒素中毒は酸素欠乏症状を引き起こし、意識喪失、失神、死亡に至ることがあります。

ただし、通常の環境下では、私たちは適切な酸素濃度を維持することができます。空気中の酸素は約21%であり、窒素は約78%を占めています。このバランスの中で、私たちは正常に呼吸し、酸素を摂取することができます。

したがって、一般的な環境下では窒素自体が有害な物質ではありませんが、窒素ガスなどの高濃度の環境や酸素不足の状況では危険を引き起こす可能性があります。常識的な安全対策を守り、適切な環境で生活することが重要です。

■食品添加物の人工物と、天然物の違い

◾️例えば『味の素』だと

グルタミン酸ナトリウムの化学式自体は、合成した場合と天然のものの間で変わりません。グルタミン酸ナトリウムの化学式は「C5H8NO4Na」であり、これは合成したものと天然のものの両方に適用されます。

化学的な観点から見ると、グルタミン酸ナトリウムの化学式自体はその物質の構造を表しています。合成法や天然の生成プロセスが異なる場合でも、結果として得られる化合物の構造は同じです。

味の素の成分は、グルタミン酸ナトリウムを指していますが、食品衛生法上の規定で食品添加物の調味料に分類されています。天然原料を用いて発酵法で作られている製品であっても、食品添加物としての認識になります。

1987年には世界中の研究機関で行われていたグルタミン酸ナトリウムの安全性試験結果をもとに、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同食品添加物専門家会議(JECFA)が、グルタミン酸ナトリウムの安全性を評価し、「グルタミン酸ナトリウムがヒトの健康を害することはないので、一日の許容摂取量を特定しない」との結果が出されました。1991年には、欧州共同体の食品科学委員会(SCF)でもJECFAと同様の評価結果が出され、1995年にはFDAの委託により、米国実験生物学会連合(FASEB)が評価を実施し、この報告書に基づき、FDAが安全性を再確認しました。また2003年には、オーストラリア・ニュージーランド食品基準庁も安全性評価報告書を公表しました。さらに2017年には、EUで欧州食品安全機関(EFSA)により安全性が再評価されました。

人工甘味料や天然の糖によるリスク

一般的に人工甘味料が摂取された場合に健康被害が懸念される理由は、現時点で分かっている範囲では、以下のような要素が考えられます。

※これらは人工甘味料にかかわらず、天然糖でも同等のリスクがあると考えられます

どれだけ自分自身が、そのリスクに対して許容できるかを考え、摂取量を考えましょう。

摂取量の過剰: 人工甘味料は非常に甘く、通常は少量で十分な甘みを提供します。しかし、大量に摂取すると、体に対して過剰な摂取となる可能性があります。過剰な摂取は、健康への悪影響を引き起こす可能性があります。

代謝への影響: 人工甘味料は通常、糖分と比べて低いカロリーであるため、体内での代謝やエネルギー利用に影響を与える可能性があります。一部の研究では、人工甘味料の摂取が食欲や食事摂取量を増加させ、体重増加や肥満のリスクを増加させる可能性があると示唆しています。

健康問題との関連: 一部の研究は、人工甘味料の摂取と健康問題との関連性を示唆しています。これには、肥満、糖尿病、心血管疾患、代謝症候群、腎臓疾患、消化器系の問題などが含まれます。ただし、これらの関連性はまだ明確ではなく、さまざまな要素や個人差が影響を及ぼす可能性があります。これらは人工甘味料にかかわらず、天然の糖でも同等のリスクがあります。

また冒頭でも述べたように、甘味の感じ方が何故600倍も変わるのかは明確には分かっていませんが、それが持つ甘味へ作用する神経回路への働きの強さが原因ではないかとの考えもあります。そういった意味では、伝達される神経によって、頭痛などの症状を訴える人が多いのは、有力な考え・有力な原因であると個人的には思います。

人工甘味料自体が、人体に悪影響を及ぼす効果があると仮定した場合、それによって実害が出たと証明するには、かなり限定的な環境を用意して調べる必要があります。

◾️人工甘味料のマウス実験について

人工甘味料であるアスパルテームを含んだ水を飲んでいるマウスは通常の水を飲んだマウスと比較して、不安を示す行動が有意に多いことがわかりました。

普通の水を飲んだマウス、アスパルテーム0.03%の水を飲んだマウス、アスパルテーム0.015%の水を飲んだマウスを比較すると、不安を示す位置で過ごす時間が増えた事を示しています。

通常の水、アスパルテーム0.03%の水、アスパルテーム0.015%の水を飲んだマウスで比較すると、アスパルテーム入りの水を飲んだマウスの行動には、明らかな変化が現れていることがわかります。

ただ、糖分を摂取した際に起きる、なんらかの禁断症状のような麻薬的要素が確認されているため、糖分を強く感じる人工甘味料を摂取した時に、その影響が強く出たというだけのようにも感じます。ですから、天然糖でも同じような結果が得られる可能性が高く、甘みを強く感じた結果とも取れる実験内容だと感じています。

また砂糖を投与したマウスと、人工甘味料を投与したマウスへでは血糖値の値が変わる事が、実験で示されています。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/faruawpsj/51/6/51_582/_pdf

◾️人工甘味料に対する私個人の見解

例えば、

人工甘味料を投与し続けたら人体に健康被害が出たという実験結果が出たとしても、それを天然の砂糖に置き換えた場合でも、同じ結果になる可能性を否定することは出来ません。

過剰摂取はどのような食品添加物であっても、なんらかの悪影響がでることが予想され、それが人工甘味料のみの影響と判断することは、現実的には不可能に近い領域であると考えます。

実際に、世界全体でみた場合日本の平均寿命は、食品添加物が少なかった時代と比較して圧倒的に長寿大国になっています。反対に、医療技術のお陰で寿命が伸びているだけと判断することも出来ます。

添加物に絞って、その健康被害を調べるための特定の条件を 用意することが非常に困難で、健康被害は複合的な要因が多く関係している場合が多いです。ですからどこを切り取って注目するかによって、結果は大きく変わって見えるようになります。

ある程度の実験はされていますが、血糖値や腸内環境への微細な影響、それ以外の影響については、根拠が乏しいものが殆どです

ですから、今回は人工甘味料の構成要素を解説し、どのような影響を及ぼすのか、自分たちで判断できる材料を提示してみました。

私自身、少量であれば人工甘味料が人体に悪影響だと思いませんし、大量に摂取したら悪影響がでるだろうと思います。

ただ頭痛などの症状を訴える人が多いのは、有力な考え・有力な原因であると個人的には思います。他にも、影響がある事が確認された事象はあります。

いくつもの複合的な要素、複合的なリスク、それを許容するかどうかが重要で、一概に悪いとレッテルを貼るのは、頭が良いとはお世辞にも言えません。

重要なことは、人工甘味料の安全性や健康への影響については科学的な議論が継続していることです。

”遺伝子組み換え”について

遺伝子組み換えとは、生物の遺伝子情報を変更することを指します。

日本では現在、遺伝子組換えを行ったものでも販売していい作物が下記の8種類となります。

とうもろこし

じゃがいも

大豆

綿

菜種

てんさい

パパイヤ

アルファルファ

遺伝子組換えを行った作物の加工食品のうち、上記、表記義務がない食品の重量が4位以下である、もしくは加工食品の重量のうちの5%未満のどちらかでも満たしていれば表記する必要がありません。

つまりこれらが原材料の調味料で条件を満たしていれば、遺伝子組み換えと表示されていない場合が多いでしょう。

醤油、でんぷん、味噌、菜種油、豆板醤、麺つゆ、レシチンなどの安定剤などは、これらを原材料として作られており、それらを間接的に使う食材は、さらに数えきれないほど多く存在します

■農作物への遺伝子組み換え

具体的には、生物の遺伝子を取り出して、別の生物に挿入したり、既存の遺伝子を編集したりすることです。これによって、生物の特定の性質や機能を改善したり、新しい性質や機能を持たせたりすることが可能になります

遺伝子組み換えされた作物は、収穫量の向上や病害虫に対する耐性の強化などの特性を持つことがあります。例えば、遺伝子組み換えされたトウモロコシや大豆は、農薬散布の減少や農作業の効率化に役立ちます。

遺伝子組み換え作物の長期的な健康影響については、科学的な研究が継続的に行われています(現段階でも調査中である)。

遺伝子組み換え作物は、その栄養成分や有害物質の含有量などの観点で、同じ種類の非遺伝子組み換え作物と比較されます。一般的に、遺伝子組み換え作物は同等の栄養価を持ち、安全性に関しても既存の作物と同等とされています。

これには、動物実験や人間の消費者に対する調査などが含まれます。これまでの研究結果において、遺伝子組み換え作物が一般的な食品と同様に安全であるという結論が得られています(現段階でも調査中である)。

■家畜への遺伝子組み換え

これは農作物だけではなく、家畜などにも利用されたりします。

増加生産性の向上、抵抗力の向上、ほかには環境への配慮として、家畜の排泄物による環境負荷を軽減するために、遺伝子組み換えが活用されることがあります。例えば、家畜の遺伝子を組み換えて、窒素やリンなどの排出量を削減する試みが行われています。

■遺伝子工学と交配/選抜に品種改良について

家畜の肉や乳製品の品質を改善するために、遺伝子組み換えが利用されることがあります。例えば、豚の遺伝子を組み換えて、脂肪酸組成や肉質を改良する試みが行われています。

これらは、長年われわれが、和牛をより美味しくするために行ってきた交配技術と、本質的には同じ遺伝子組み換えに当たると言えます。

しかし、言葉の意味として捉えると、

遺伝子工学的な手法を使用して、特定の遺伝子を他の生物から切り出し、異なる生物の遺伝子に挿入することを遺伝子組み換えと言います。

したがって、長年の交配や選抜による遺伝子の操作は、遺伝子組み換えの範疇には含まれません。遺伝子組み換えは、特定の遺伝子の導入や編集に焦点を当てた技術であり、伝統的な交配や選抜とは異なるアプローチになります。

医療や生物学による遺伝子組み換えの懸念

遺伝子組み換え技術は、医療分野でさまざまな応用がされています。使用されています。

遺伝子組み換えマウスやラットなどのモデル生物は、遺伝的な特性や疾患の研究に利用されています。また、遺伝子組み換えされた微生物は、特定の物質の生産や分解に活用されます。

遺伝子組み換えによって得られた蛋白質をもつ生き物から目的の蛋白質を取り出して利用されます。

■生物の蛋白を組み換え➡目的の蛋白を生成できる

遺伝子組み換え技術は、さまざまな生物に適用することができます。野菜、昆虫(例:コオロギ)、家畜(例:牛や豚)など、さまざまな生物に対して遺伝子組み換えを行い、特定の蛋白質を生成することができます。

たとえば、遺伝子組み換えされた植物から特定の蛋白質を抽出して、錠剤やサプリメントなどの製品に使用することがあります。また、遺伝子組み換えされた昆虫や家畜からも目的の蛋白質を取り出すことが可能です。

アミロイドタンパク質: アミロイドタンパク質は、アミロイド繊維の蓄積を引き起こし、神経変性疾患であるアルツハイマー病やパーキンソン病などの発症に関与しているとされています。

プリオンタンパク質: プリオンタンパク質は、正常なタンパク質を変性させることで神経変性疾患の一種であるプリオン病を引き起こすと考えられています。

グルテン: グルテンは、小麦や大麦などの穀物に含まれるタンパク質です。一部の人々にとって、グルテンが引き起こす免疫反応がセリアック病や非セリアックグルテン過敏症などの消化器系の障害を引き起こす可能性があります。

リジン残基組み換え型タンパク質: リジン残基組み換え型タンパク質は、組み換え遺伝子を持つ食品(主に遺伝子組み換え作物)から摂取されることがあります。一部の研究では、リジン残基組み換え型タンパク質がアレルギー反応を引き起こす可能性があると報告されています。

毒性タンパク質: 特定の植物や菌類に存在する毒性タンパク質は、人体に有害な影響を与える可能性があります。例えば、リシン殺菌タンパク質(Lectin)やジャケツイバラムシタンパク質(GPA)は、一部の人々にアレルギー反応を引き起こすことが報告されています。

マイオシン重鎖タンパク質: マイオシン重鎖タンパク質は筋肉の収縮に関与するタンパク質であり、遺伝的な変異によって筋肉疾患や心臓病を引き起こすことがあります。

オレオストラシン: オレオストラシンは魚の骨に存在するタンパク質であり、一部の人々に対してアレルギー反応を引き起こす可能性があります。

■配列や構造が違い、タンパク質の構成元素は同じ

タンパク質の構成元素は、一般的に炭素(C)、水素(H)、酸素(O)、窒素(N)などの元素であり、これらの元素から構成されています。タンパク質はアミノ酸から成るポリマーであり、各アミノ酸は炭素、水素、酸素、窒素などの元素を含んでいます。

異なるタンパク質は、アミノ酸の種類やその配列、立体構造の違いによって区別されます。しかし、これらのタンパク質は同じ元素から構成されており、元素の種類や数は一般的には同じです。そのため、タンパク質の構成元素自体は同じであり、アミノ酸の配列や立体構造が異なることによって異なるタンパク質が形成されるのです。

タンパク質のアミノ酸配列や構造の違いは、そのタンパク質の特性や機能に影響を与えます。特定のアミノ酸の種類や配置が、タンパク質の立体構造や相互作用、生物学的な機能を決定する役割を果たします。

■アミノ酸配列や構造にも、安全上厳しい指針あり

遺伝子組み換え作物や家畜の安全性評価は、国際的な規制機関や科学機関によって指針や基準が設けられています。

これらの評価は、タンパク質の配列や構造を含む多くの要素を網羅しています。安全性試験では、タンパク質のアレルギー性や毒性、消化性などが検証されます。また、遺伝子組み換え作物や家畜は、一般的な食品や畜産物と同様の食品安全基準や規制に従って生産・流通されます。

配列や構造を確認するための検査方法もあります。たとえば、タンパク質のアミノ酸配列は遺伝子配列から予測することができます。また、タンパク質の立体構造は実験技術や計算モデリングを用いて解明されます。これらの情報は、遺伝子組み換え生物の評価や安全性試験に活用されます。

規制当局や科学的な専門家による綿密な審査が行われ、その結果として安全性が確認された場合、一般的には安全だとされます。

ただ陰謀論のような事実があった場合、悪用された遺伝子組み換え食品に対して、我々が安全かを判断する手段は一切持ちあわせていません。

◾️私の見解とまとめ

一般的に恐怖される理由も分かりますし、私自身も信頼しているとは言えません。ワクチンは一回も打ってませんし、遺伝子系の事象については慎重にならざるを得ないのは事実です。

安全だと言われているとは言っても、私はそれを推奨しているわけではありませんし、その責任を負う気も全くありません。

どんな事象に対しても言えますが、悪用されたら、どんなものでも人体に悪影響である事には変わりなく、それが遺伝子組み換えでの悪用であった場合は、一般的な食品添加物なんかより、大きな被害を受ける可能性があると考えるのが普通です。

しかし現実的に考えれば、一般的に出回っている食品で、遺伝子組み換えにより、人体に健康被害を与えるような食品を、安全基準をクリアした上で、出回るのかどうかは懐疑的なところではあります。遺伝子組み換えをそうまでしてするコスト、手間、技術を使って作るには、余りにも無駄な気がします。(実際、一部の人たちが悪用しているような気もしますが)

今回はここまでにします。この続きである、人工保存料、人工着色料、トランス脂肪酸についての記事は、高評であれば、追加していければと思います。

ここから先は

網羅版:科学視点からの探求やレシピ公開

次世代の"分子ガストロノミー専門誌"へようこそ!最新論文を用いて、時代に取り残されない為に、古い情報をアップデートしよう!マガジン「滞在率…

活動資金に当たります