国税をやめる その12

前回、元国税職員の立場から、国家財政を振り返ってみたが、財務省見解に対立する立場としてMMT(Modern Monetary Theory 現代貨幣理論)に基づく主張があることを述べた。

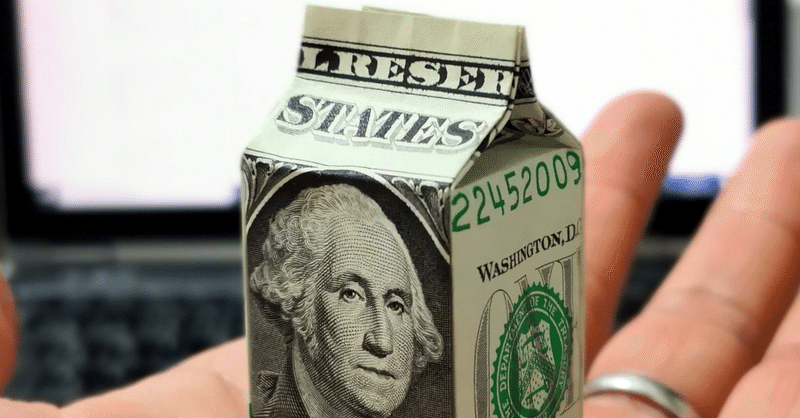

MMTとは何なのか。簡単に言うと以下のとおりである。

「自国通貨を発行できる政府は赤字国債を拡大しても、債務不履行になる事はない」

「財政赤字でも、国はインフレが起きない範囲で支出を行うべき」

「税は財源ではなく、通貨を流通させる仕組みである」

率直な感想を言うと、MMTの理論は感覚的にしっくりこないのである。

いくら、信用創造だ、無から有が発生するんだと言っても、わたしにとっては、しっくりこない。

刷りまくったお金を、財政出動として、社会保障費、地方交付税として使ったとして、お金が流れていく先が重要であり、現在の財政地支出の大半を占める医療費、公共事業等に財政出動したところで、本当に景気はよくなるのだろうか。

民間の事業主体が自発的に金融機関から融資を受け、経済を回すのではなく、無尽蔵にマネーはあるとして、国家が、財政出動するべきなのか、今一度立ち止まって考えるべきだと思う。

税金についてであるが、マネタリズムの観点でいえば、そもそも、貨幣は足りなければ、好きなだけ刷れば(発行すれば)よいのだから、財政出動する際の財源は、無尽蔵である、つまりは税金など要らないということになる。

そして、マネタリズムによる政策により、市中にダブついたお金を調整(減らす)ために、税金は存在するという。

税金が国家財政及び地方自治体の財源として全く意味がないとしたら、さっさと税金制度をやめたらよいだろう。税金でマネーの量を調整するのは無理がある。なぜなら、市中のマネーは税を回避する行動をとるからである。

たしかに、現在の国民負担率は異常に高く、サラリーマンは、日々の生活も厳しい状況にある。このような状況で、増税を唱える岸田政権は論外である。減税すべきであるし、家計に支援をすべきである。

ただ、MMTに基づく巨大な財政出動が国民を救うことになるのかは疑問が残る。ゼネコンや、巨大な病院ばかりが儲かったところで、市中経済が活性化され、好景気になるかどうかは別の話に思われる。前述したが、財政出動する分野(産業)が重要であって、国が例年行っている財政支出(社会保障費、公共事業)の内容を変えずに、大規模な財政支出を行ったとしても、世の中が良くなるとは思えない。

他の論点、国家債務不履行(デフォルト)については、次の機会に述べたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?