「命の選別」言葉のタブーを考える

れいわ新撰組の大西つねき氏の発言が、野党支持者たちのなかで炎上している。彼が語った「命の選別」という言葉とそれが「政治の仕事」だということは、そのまま受け止めれば戦慄するけれど、それがどういうことなのか、改めて考えてみた。

「死」は個人のものであるという前提

「命の選別」って言葉に反発を感じるのは自然な感情だ。誰でも自分や自分の大事な人の命が「選別」の結果「排除」されたら嫌だから。

何の感情も起こさないのは自分は「選別」する側だという確信を持っている人だけかもしれない。

でも、冷静に考えれば私たちの命は「神の見えざる手」のようなもので絶えず選別されている。いつもは忘れてるけど、どの瞬間にどんな形でこの肉体が人生を終えるかということを、コントロールできた人はいないはずだ。

だからこそ、人は自分の最期について他人の意思が介入することに対して根源的な恐怖を感じるし、抵抗するんだと思う。誰もが殺人や事故で死にたくないし、たとえ病気による死であったとしても、医療側に対して絶対的とも言える誠意と努力を求めてしまうんだと思う。

「理想の死」などない、というリアル

それに関連して、ちょっと個人的な話、しかも長文になるが、昨年89歳で逝った父を見送った時のエピソードを紹介したい。

80歳をすぎてからの父は、自分の死をどのように迎えるかをいつも考えていたように思う。

「延命治療はせず、自然な死を迎えたい」「人に迷惑をかけず」「痛まず苦しまず」「死の直前までできる限り楽しく生きたい」というのが望みだと何年も前から語っていた。

2018年の年末に持病の腎不全が悪化し、最初は平成の終わりが見られるかどうか、と余命宣告された。

ずっとぶつかってばかりの父だったが最期くらいはともに過ごそうと、シンガポールから帰国したのが2019年3月。しかし、価値観の違う両親との、30年ぶりの生活はそんなに甘いものではなかった。

父は、令和の時代になっても、ありがたいほど元気だったが、いつも不機嫌で、絶えず私に小言を言い、説教したがった。

私は相変わらず反発し、ストレスでこちらの方が病気になるのではないかと思ったりしたこともあった。

父は父で、最期くらい煩わしい家族から離れたいと思ったのか、私たちに迷惑をかけまいと思ったのかわからないが、一人で老人ホームに入るなどと言い出して施設の見学を始めた。

そんな父も、暑さが本格的になる7月の終わり頃から体調の悪い日々が続き、8月の初めに急変したので病院に連れて行ったら脳内出血が見つかった。

正直に言って、私は本当にこれで最期なのではないかと思ったので、父の唯一残った兄弟である叔父や息子を呼んで会わせ、父もそれで満足したのか、私たちに礼を言い、そのあとは「早く死にたい」と言うばかりだった。

しかし、病院はあくまで容態を回復させ、リハビリをして退院させるということを前提に話を進めるので、逆に驚いていたが、病院というのは「ここにいる以上、何か(治療を)しないわけにいかない」場所なのだとも思った。

死の2日前、呂律の回らない言葉で父は主治医に再度「安楽死」を頼んでいた。「再度」というのは、それまで何度か付き添った時にもその依頼をしているのを耳にしていたからだ。

まだ元気だった父に、医師は感情を交えず「日本では法律で認められていないので、スイスやオランダなどに行くしかないですね」などと答え、現実的な方法としては、自宅で緩和ケアをしながらの看取りを勧められていた。

そして、今回もまた極めて冷静にこう言った。

「●●さん、医療には、救命と延命という役割があります。以前から延命を希望されていないことは存じていたのでそれはしませんが、あなたの身体まだ救命を必要としている状態なんです。我々はそれをしないわけにはいきません」

そして、翌日から鼻から管を通して栄養を入れるということになり、翌朝、それをしようとしたら抵抗し、「せん妄」と呼ばれる症状が出たので、精神科医を介入させ、鎮静剤を使った、ということを電話で報告を受けた。

父がみまかったのはそれから半日後の8月10日未明、入院して5日目ということになる。認知症にもならず、長患いもせず、形の上では「家族に見送られての穏やかな死」ということで、人が理想とするような死に方と言えるのかもしれない。

けれども、間近で見る限り、どんな死にも「理想」などはないというのが私の実感だ。誰でも死ぬのは嫌だし怖いし苦しいし、誰が側にいようと孤独なのだ。なぜならそれが「死」というものだから。

だから人は、どこまでも生に執着するし、死ぬならば「理想の形で」などと思ったりする。

政治がそこに介入するとき

可能な限りの生の末に「理想の死」というものがある、という前提が「当然」ならば、「命の選別」という言葉はどんな文脈においてもタブーなのかもしれない。

でも、本当に「当然」なのだろうか?

人は「死」について考えるとき、無意識に自殺と安楽死を度外視し、戦死や殉死といったケースから目をそらしている。

これらは「人によってコントロールされた死」だ。例えば「自殺」は最終的に、自らを殺めることを判断して実行するのは自分だけれど、そこには必ず理由があって、自分以外の人間が関わっていることが多い。

「安楽死」は、それを実行するまでにさまざまな手続きが発生し、金銭もかかる。そのプロセスのなかで、他者の影響を一切受けないということはないだろう。今の日本では認められていないから、日本人が実行しようとしたら強固な意思が必要になる。

「戦死」や「殉死」については、その結果までのプロセスのなかで、「他者の意思」が介入しているケースが多い。そしてその「意思」は個人というよりも社会的な意味があることになっている。

その「意味」にコミットできれば、人は自分の死に他者の意思を介入させることができる、ということだと思う。

特に「戦死」に関しては、「死にたくない」と思っている人間を「殺意に満ちた」「死に近い」場所に行かせるための「大義」のようなものが用意されていて、それは主に「政治的な意思」によって作られている。

戦場の兵士がすべて死ぬわけではないけれども、戦争というものは「政治によって選別された命」がなければ成立しない。

「死刑」はどうだろう? 法によって裁かれた結果、「死」を迎える命は、やはり「政治によって選別された命」と言えなくはないだろうか?

もっとあからさまにしかも惨たらしく政治によって選別され、排除されるケースとは「ジェノサイド」だろう。

私たち、普通の感覚を持った市民が「政治による命の選別」という言葉に戦慄するのは、第二次世界大戦中のナチスドイツによるユダヤ人虐殺やその裏にある優生思想を思い出させるからだと思う。

誰もが持っている「命を選別」する意識

しかし、自分の命が「選別され、排除される」可能性には敏感であっても、自分が選別していたり排除していたりすることに対して、人は案外鈍感だ。

「命を選別し、排除する政治」は、それを支持する民衆がいなければ成立しない。だからこそ「命の選別は政治の仕事」などという言葉を使う政治家を選んではいけない、という論理もよくわかる。

けれども、なぜ自分が「排除」の対象となるかもしれない可能性を度外視してまでそれを支持する人々がいるのかということを考えたことがあるだろうか?

それは、単純に「選別」されても、そのコミュニティで生き残ることができれば、そこにはそれなりのメリットがあるからだろう。

この無意識のプロセスに目をつむったまま、言葉だけに過敏な反応をするのはあまり意味があるとは思えない。少なくとも文脈全体を捉えた上で、その内容について議論するくらいの余裕が必要だ。

大西氏のコメントは、超高齢化社会と老人医療の問題を指摘している。上に書いたような父の看取りを経験した身からすると、この問題提起は必要なタイミングに来ていると思う。もちろん、丁寧かつデリケートな取り扱いが必要なことはいうまでもないけれど。

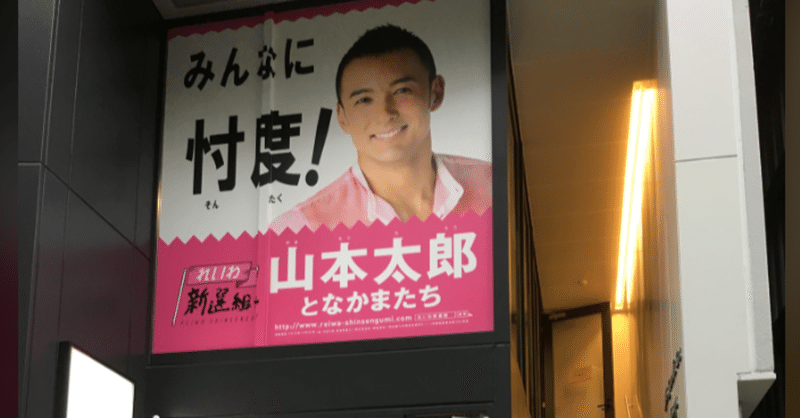

ここまで書いている間に、れいわ新撰組の山本太郎代表は大西つねき氏の除籍を決定したという記者会見を開いた。残念ではあるけれども、それに対して私は何も言えない。

結党以来、政府与党の進める新自由主義経済路線の上にある各分野での競争原理と「自己責任」という名の弱者切り捨て政策に対抗し、「命を選別しない」政治を掲げてきた同党にとって大西発言は看過できないものであっただろう。

重度障害者であるふなご靖彦氏、木村英子氏を候補者に立てて、「特定枠」の制度を使って優先的に当選させ、参議院に送り込んだ意義は非常に大きい。

立ち上げ以来、私は「れいわ新撰組」を支持してきたし、昨年の参議院選の時は頻繁にボランティアもした。最近は東京都知事選も含め、表立った応援はしていないけれど、それでも気持ち的には支持しているし、今後も注目していきたい。

サポートしてくださった方には、西洋占星術のネイタルチャート、もしくはマルセイユタロットのリーディングを無料にてオファーさせていただきます! お気軽にお申し出ください。