プロダクトフィードバックループを回し続けるためにIVRyが取り組んでいること

こんにちは!月額3,000円から始める電話DXサービスIVRyでプロダクトマネージャーをやっています高柳(@neveryanagi)です。

🎉最近のお知らせ🎉

ホテル大手の東横イン様で電話自動応答サービス「IVRy」を304店舗に導入いただきました!!

予約や問い合わせ電話への一部対応を自動化することで少ない受付人数でも電話の取りこぼしを減らすことに成功しています。詳細はぜひプレスリリースもご覧ください。

本日のテーマ

本日はIVRyのプロダクトマネジメントについてちょっと書いてみようと思います。

よいプロダクトを提供し続ける上では、(釈迦に説法ではありますが)リーンスタートアップにもあるように以下のサイクルを高速で繰り返していく必要があります。

顧客の声を収集しニーズを把握し課題を設定

解くべき課題の優先度を決める

課題を解くためのプロトタイピング / 開発

計測・検証

IVRyも基本的に同じサイクルを回し続けているのですが、

IVRyの特徴としてサイクルの前段となる「0. 継続的に顧客の声やアイデアからプロダクトの種を拾い続ける」ことに結構力を入れているので、今回はここにフォーカスしてご紹介させていただこうと思います!

プロダクトの種を見つける瞬間

みなさんはプロダクト開発の種をどのように見つけていますか?

例えばIVRyの場合次のようなタイミングでプロダクト開発の種を拾っています。

顧客接点から出てくる要望・仮説

社内の雑談から生まれるアイデア

プロダクトロードマップを描く際に出てくる仮説

お客様の業務状況を伺ったり、場合によっては実際に店舗に赴いて業務を観察させていただくことは顧客ニーズを把握する王道であり正道ですよね。

また、社内で実際にサービスを触ってみた人の声や、「これちょっと面白くない?」というアイデアも全く新しいプロダクト価値を生み出すきっかけになります。

どれか1要素によらずバランス良く取り入れていかないと、プロダクトの提供価値を最大化していくことはできないため、プロダクトマネージャーは常に各方面にアンテナを広げ続ける必要があります。

ただ、いざ顧客接点や社内から出てくるアイデアを生かしたプロダクト開発をしようと思っても

SalesやCSなど顧客接点が深いメンバーからの情報連携がうまくいかない

大事だと分かっていても目の前の業務に追われて顧客ヒアリングを後回しにしてしまいがち

いいなと思ったアイデアが忙しくて忘却の彼方に・・・

というケースも多かったりしますよね。

だからこそよいプロダクトを作るためには自然とユーザーフィードバックが集まってくる仕組みを作ることに魂を込めるべきです。

そこで今回の記事では、簡単だけど継続的にプロダクトフィードバックループを回し続けるための仕組みについてIVRyの取り組みを共有します。

※注:まだIVRyも絶賛仕組み構築中なので本日はその途中経過をご紹介します・・・!「そんなこと考えてやってるのね」を知っていただければ幸いです😌

ちなみにプロダクトフィードバックループの考え方についてはこのnoteを非常に参考にさせていただいております🙏

顧客のニーズ・アイデアを集める仕組み

IVRyではプロダクトフィードバックループを回す仕組みとして

顧客インタビューの仕組み

社内Slackに流れている顧客の声・アイデアの種を貯める仕組み

を運用しています。

顧客インタビューの仕組み

IVRyではお客様へのインタビュー依頼を様々なタッチポイントでお願いさせていただいています。

設定画面内にお知らせを掲示

メールでのご案内

Sales商談でご案内

詳しい仕組みと効能についてはTERUくんのnoteに書いてくれていますが、

ちょっとの仕組みを作るだけで継続的にお客様と話すサイクルを作ることができるのでおすすめです。

社内Slackに流れる顧客の声・アイデアの種を貯める

次に、社内で流れる顧客の声、雑談アイデアを貯める仕組みです。

様々なところで同時多発的に流れてくる情報を

漏れなくストックし

後から深堀り・優先度をつけやすいデータとして残しておく

ことを実現するために意識したのが「今の業務フロー・行動導線に自然と入り込めている」こと。

新しいツールを使ったり特定の箇所に投稿してもらおうとすると面倒くさくて結局うまく行かないことが多いかなと思います。

IVRyでは社内で既に利用していたSlackとnotionを組み合わせてフローを構築してみました。

仕組みの概要

slackに機能改善アイデアを投稿

PBIスタンプを押す

Zapier経由でNotionに集約

週次でNotionから棚卸し

1. slackに顧客の声を投稿

まず、Slackチャンネルで機能改善アイデアを投稿します。

投稿チャンネルの制約は特に設けておらず、チームのチャンネルや個人Times(分報)など、思いついたタイミングで思いついた時に投稿することを心がけています。

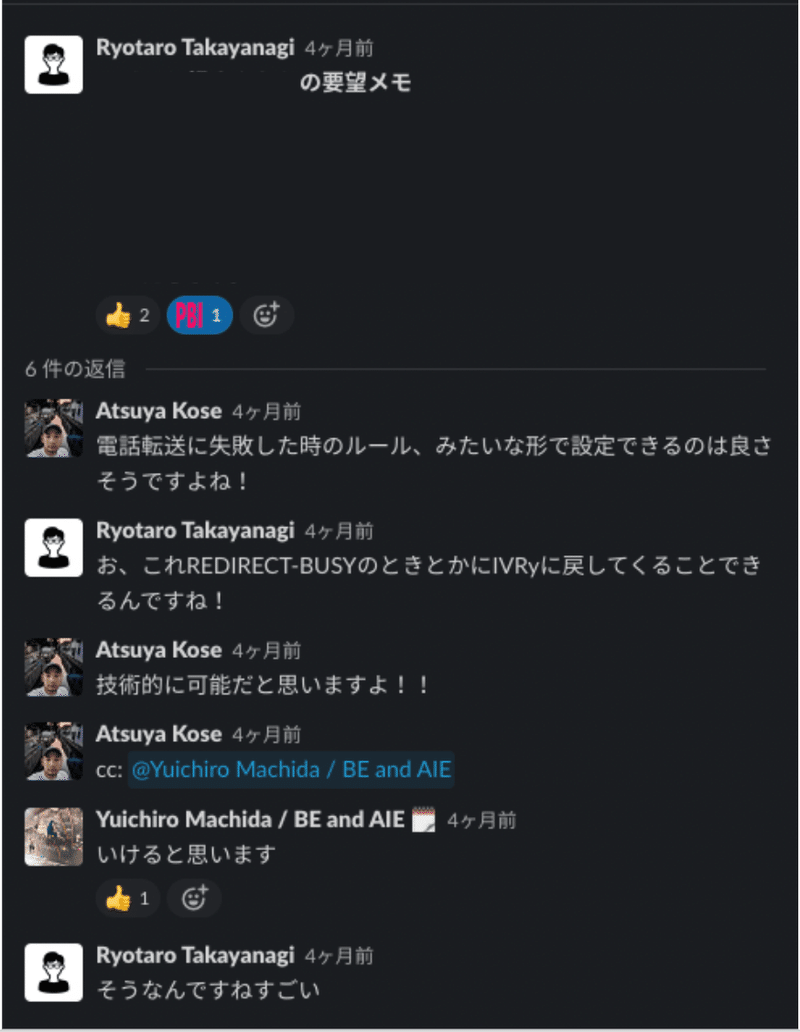

顧客の声を投稿するとすぐに色んな人が集まってきます。アイデアがその場で深まっていくのもIVRyのいいところです。

IVRyのTimes(分報)制度についてはこちらにも導入経緯をまとめています!ちなみに社長の投稿数は異常です。

2. PBIスタンプを押す

投稿されたアイデアには、PBI(Product Backlog Item)スタンプを押します。

このスタンプが押されると、Slackの特定のチャンネルに集約されていき、今どんな声が上がっているのかが目につきやすくなっています。

3. Zapier経由でNotionに集約

Slackチャネルに投稿するだけだとフロー情報として流れてしまうのでさらにNotionにも集約されるように工夫をしています。

PBIスタンプを押すとZapierというツールを経由してNotionの任意のテーブルにレコードが自動追加されるようにしています。

テーブル連携時にはアイデアに関する情報(例えば、提供する価値、優先度、担当者など)を自由度高く入れることことができるので、後はそのNotionを見るだけで誰がどんなアイデアを出していたかが一目瞭然です。

※今はテスト的に高柳がPBIスタンプを押したときしか連携されない仕様になってしまっているのですが、どこかのタイミングで誰が押しても連携されるようにしたい・・・😭

Zapier連携はこの辺の記事を参考に作成させていただきました!

週次でNotionから棚卸し

プロダクトチームが主導して週次で出てきたアイデアの棚卸しを行います。棚卸し会では、

(課題のインパクト)ユーザーへのアウトカムは大きいか

(緊急度)今すぐやるべきか

(解決方法)他の課題とまとめて解決できないか

といった切り口でプライオリティを整理し、課題を解くためのプロトタイピングや開発に進んでいっています。ここの話はまたどこかで書こうかなと思います。

まとめ

このように、プロダクトの種をきちんと拾い続けることは、プロダクトマネジメントにおいて非常に重要な課題のひとつです。

フィードバックループを仕組み化することで、チームや組織全体での意識づけができ、改善のためのアイデアを効率的に収集することができます。

IVRyも今日ご紹介したような仕組み・意識づけがあることで、

1月2週目にほんの雑談で話題に出たものが3週目にはプロトタイプとして出来上がっていったり、

爆速でお客様に提案して「そんな機能あるならぜひ試してみたい!」と言っていただけたりしています。

仕組みは先に作っておくと後から効果効能を実感しやすいため、早め早めの取り組みをおすすめします!!!

おまけ

プロダクトフィードバックループを回しまくるプロダクト組織に興味ある人や、プロダクトマネジメントについて興味ある人はぜひお話しましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?