INGRESS キネティックカプセルを楽に進めたい男の一日

■ご挨拶

皆さんこんにちは、初めまして、お久しぶりです、いつもお世話になっております。INGRESSでは大阪エリアを中心に日本全国どこにでも現れるENLエージェント kizokuchan でございます。

まだ残暑も厳しいながら、昼夜の寒暖差が厳しい季節となってきました昨今、いかがお過ごしでしょうか。INGRESS的には、セカンドサンデーやkinetic challengeなど歩きを推奨するイベントが徐々に増え始めていますね。

さて、今回私が検証したのはその「Optima Kinetic Challenge」に関するあれこれでございます。皆さんお忙しい中キネティックカプセルの生成に励まれていることと思います。私もそんなエージェントの一人です。中には初日に達成したり、あるいは既に達成済みであるといった異次元の方もいらっしゃると聞きます。

キネティックカプセル自体はイベント期間でなくとも稼働していますので、今後のためになればと思い、今回念入りに挙動を調べてみました。

まずはINGRESSというゲームの下知識や今回の検証を行うに至った動機についてつらつらと書いていきますので、お時間のある方はご覧いただければと思います。

■前提知識

・INGRESSとは

Nianticという企業が提供する位置情報ゲームです。今となっては同社の「ポケモンGO」の方が圧倒的に有名ですが、ポケモンGOのポケストップやジムなどの情報の多くは、INGRESSの「ポータル」が基になっています。2013年にリリースされ、今年でサービス開始9年目となります。INGRESSではプレイヤーのことを「エージェント」と呼称します。ポケモンGOでいうトレーナーに相当するものですね。

プレイヤーは緑色の「エンライテンド(ENL)」と青色の「レジスタンス(RES)」に分かれ、ポータルを取り合い、そのポータルをリンクで繋ぎ、エリアを囲うことで自軍の陣地を拡げていきます。何故勢力が二手に分かれているかは親切な有志がバックストーリーも含め丁寧に解説していますので気になったらそちらをご覧になってください私はあまり気にしたことがありません。

基本の遊び方以外にも、新しい土地へ行ってユニークなポータルを訪れたり、特定のポータルを巡る「ミッション」をこなしたり、また現在はコロナ禍により下火なのですが、エージェントが集まって交流会を行ったり、特定の都市の市街地などがエリア指定された大規模イベントなどが行われたりします。

私はiOS版のリリース後2年目から始めており、全国を飛び回ったり地元の同志と繋がりを持ったり、ちょっと遠回りのはずが予定行路の2倍以上の距離を移動していたり・・・等々、INGRESSというゲームの魅力は今更改めて語るまでもなく、全国のエージェント諸氏が素晴らしい経験談を世に出していらっしゃいますので、興味のある方はそちらを是非読まれてください。そしてもしご緑・・・いやご縁がありましたら是非今からでも緑INGRESSを始めてみられることをオススメしたいと思います緑。きっと身の回りや移動中緑にも新しい発見があること間違いありません緑緑緑。

・キネティックカプセルとは

INGRESSには2020年10月より「キネティックカプセル」というアイテムが実装されました。このアイテムの効果は、手持ちアイテムから特定の組み合わせをカプセルに入れ、所定の距離を歩くと特定のアイテムが生成されるという仕組みになっています。ポケモンGOでいう「たまご」に近い仕様ですがポケモンが手に入るのではなくアイテム合成のような概念の方が近いと思います。例えば「モンスターボール20個+8㎞歩く→スーパーボール5個」とか「ズリの実10個+パイルの実10個+8㎞歩く→銀のズリの実5個」といったようなアイテム生成を行うことが出来るのです。生成したいアイテムによってレシピと必要歩行距離は決まっており、時折新レシピが追加されたり、イベント期間内限定レシピが出現したり、必要歩行距離が少なくて済むようなキャンペーンが行われたりします。キネティックカプセルは、現在のところプレイヤー1人につき1個が配布され、繰り返し使用することが可能です。

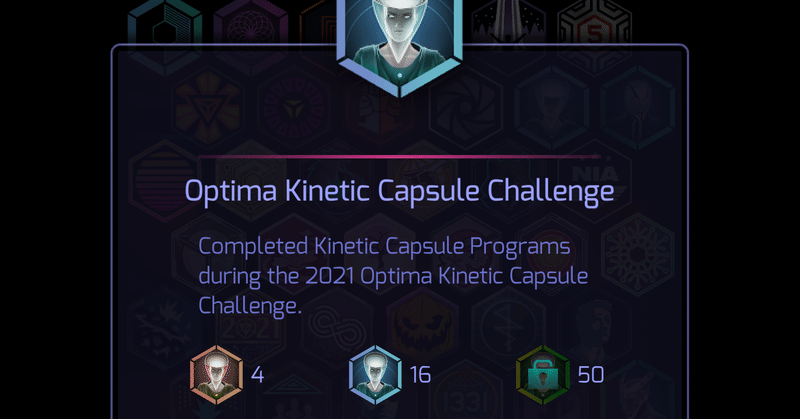

・Optima Kinetic Challengeとは

簡単に言うと、「沢山歩いてアイテムが生成されるカプセルを活用しよう」というイベントです。INGRESSには「実績メダル」が存在し、例えば「ポータルを沢山訪れた」とか「リンクを沢山張った」等、日々の活動による累積で得られるメダルが多種存在します。メダルには段階があり、一般的には実績を重ねるごとに銅→銀→金→プラチナ→黒と豪華になっていきます。

それとは別に「イベント限定メダル」があり、これらはある特定の決まった期間に特定の実績の積み重ねによって得られるメダルとなっています。過去には「期間内にユニークなポータルを訪れた数」であったり、「期間内に張ったリンクの総距離」などが実績としてカウントされました。

今回の「Optima Kinetic Challenge」では「イベント期間内にキネティックカプセルによるアイテム生成を完了した数」が実績としてカウントされます。

イベント期間は2021/9/18(土)1:00~9/28(火)1:00となっており、この間にキネティックカプセルを4回/16回/50回完了するとそれぞれ銅/銀/金に相当する実績メダルが与えられます。またイベント期間内は通常8㎞歩行による生成レシピが、基本的に2㎞で生成されるように変更が加えられています。

実際には今年の3月にも同様のイベントが開催されており、その時参加したプレイヤーは実績を引き継ぐことが可能なのですが、ややこしいので詳細な説明は省くことにします。

ここまでの情報を基に今回のイベントの要点を簡単に書き出すと、「およそ10日間で、約2㎞×50回=約100㎞歩くと、イベントの最高実績メダルが貰える」ということになります。実際にはキッチリ100㎞の歩行で済むという訳ではなく、もう少し長めに移動する必要が出てきます。理由は後述します。

■楽をしたいんや…

というわけで普段にも増して歩き回り、キネティックカプセル(以下、キネカプとも表記)を完成させていくことになるわけですが、人間というのは本質的には怠惰な生き物です。私もその例外ではありません。脳裏に北海道の超有名ローカルタレントの「なんとかインチキできんのか」という名言が頭をよぎります。大真面目に100㎞歩くことはせず、何かもっと楽な方法で距離を稼ぐことは出来ないものか・・・

ポケモンGOでタマゴが実装された時も同じような話題で盛り上がったのをよく覚えています。プラレールで周回コースを作りスマホを載せる、スキーのリフトの座席にスマホを置いて数時間放置する、スーパーへ買い物に行くおばあちゃんのシニアカ―の荷物カゴにそっと忍ばせる—――楽をしようという気持ちは何よりも人間の知恵を刺激しますし、そうやって我々の祖先は進歩を遂げてきました。先人たちの努力に恥じぬよう私もなんとか妙案をひねり出さなければなりません。

■まず、仕組みを知ろう

それにはまず「キネティックカプセル」なるアイテムがどのような仕様で動作しているのかを大まかに知る必要があります。敵を知らねば対策を立てることができませんし、そのまま戦いに挑むのは無謀なことです。ここではまずキネカプについてその仕様と対策について机上で考えることにします。

・改めて、キネティックカプセルとは

再度ここではキネティックカプセルの仕様についておさらいをします。

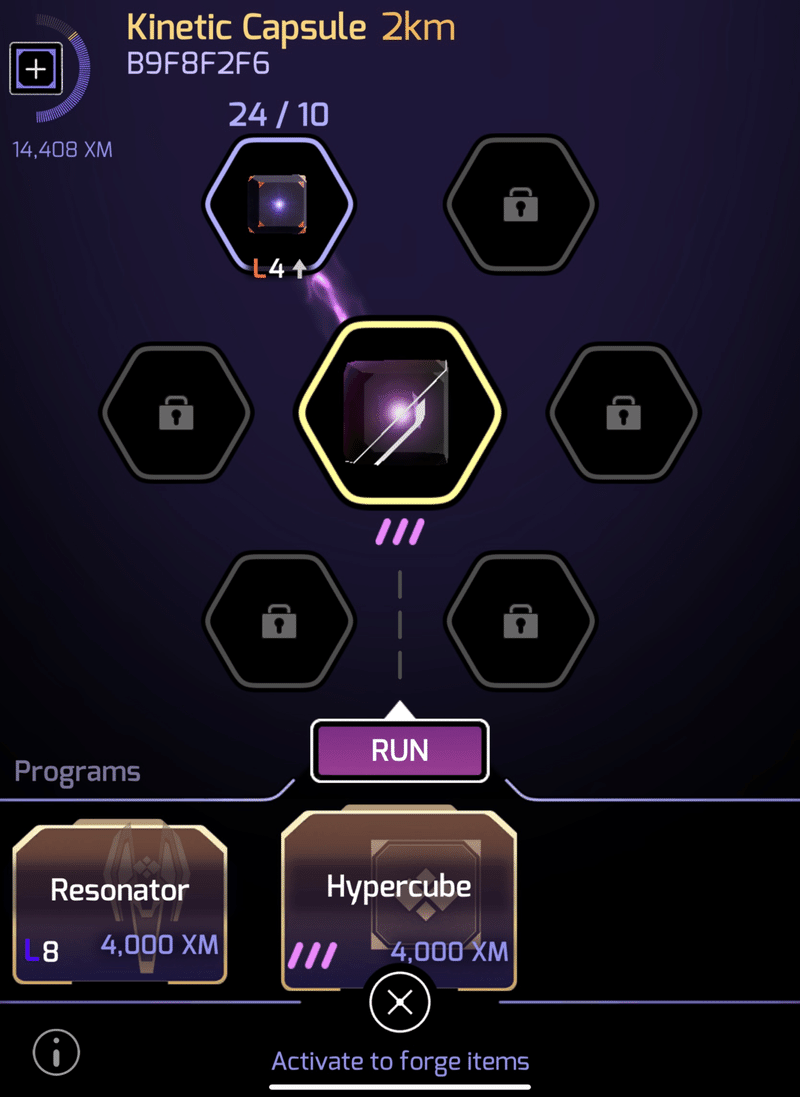

①カプセル内に特定のレシピを入れて所定の距離を歩くことで、特定のアイテムを生成できる。②生成できるアイテムごとにレシピと所要距離が決まっている。

大きくはこの2つになります。ここで例として一つのレシピを挙げます。

こちらのレシピではレベル4以上のパワーキューブというアイテムを10個入れて2㎞歩くとハイパーキューブというアイテムが生成されることが分かります。「4000XM」というのはこのカプセルを起動するための消費エネルギーのようなもので、INGRESSにおいてのHPとも言えます。基本的に何かのアクションをする際にはXM(エキゾチック・マター)を消費しますが、アイテムで回復出来たり移動中に自然回復したり、0になってもゲームオーバーになるわけではないのであまり気にしなくてよいです。生成が始まると、カプセルの下部には「0.8㎞/2.0㎞」のように必要な距離と現在の距離が表示され、進行度合いを表すゲージもあわせて表示されます。

キネティックカプセルであるアイテムを生成するのに必要な距離が2㎞、じゃあ、例えば電車や車なんかでサッと10kmほど移動すれば同じアイテムが一気に5個生成できるのか・・・というと決してそんなことはありません。それができるなら東京大阪間を出張するようなサラリーマンはウハウハです。実際は違います。

ここで約1年ほどキネカプを使用してきて、エージェントの中ではほぼ共通認識になりつつある仕様が絡んできます。それはすなわち

③ある程度高速で移動した場合、歩行ではないと判定され距離が加算されない。④距離の加算はリアルタイムではなく、一定間隔で処理される。⑤距離の加算時に、カプセルの必要分からオーバーした分は、無駄になる

この辺りはポケモンGOのタマゴでもほぼほぼ似たようなルールになっています。順に説明します。

③ある程度高速で移動した場合、歩行ではないと判定され距離が加算されない。INGRESSには「高速ペナルティ」というものが存在します。GPSを使用する位置ゲームですので、単位時間当たりの移動距離があまりにも大きいと、車や電車などで高速移動していると判定され、速度が低下して一定時間経つまでほとんどのアクションが不可能になります。高速ペナルティは、経験上75㎞/h程度で発生します。キネカプは歩行前提となっていますので、もっと遅い速度に距離加算の上限値があり、色々試してみた結果およそ10km/hくらいを超えるとほとんど距離が加算されなくなることが分かりました。

④距離の加算はリアルタイムではなく、一定間隔で処理される

キネカプの移動距離の最小表示単位は0.1㎞です。だからといって100m移動したら直ちに距離が加算されるわけではありません。こちらについても経験上、約5分ごとにその間移動した距離が加算されていることが分かっています。ここで重要なのは、約5分ごとに「移動距離の判定タイミング」が存在し、GPSの位置情報演算によって「前回判定タイミング時」から「今回の判定タイミング時」の間に移動した分の距離が加算されているようだ、ということです。

⑤距離の加算時に、カプセルの必要分からオーバーした分は、無駄になる

例えば2㎞必要のカプセルが1.8㎞分まで溜まっており、直線距離で500mほど歩いたとします。次に距離が加算された時点で内部的には必要分の2㎞をオーバーしカプセル内のアイテム生成は完成しますが、あぶれた分の0.3㎞は無駄になり、次回のカプセル生成の距離に回されるようなことはありません。アイテムの生成完了はゲーム内通知でも表示されますので、こまめに距離を確認しアイテムを回収していくことが大事になります。

と、ここまでの仕様についての対策をまとめると以下のようになります。

③なるべく10㎞/hを超えないように、④なるべく直線的に無駄のない移動を約5分ごとに繰り返し、⑤その都度移動距離をこまめに確認する

■「歩く」以外の選択肢

以上のことが分かりましたので、あとは身近なもので何か便利なものはないかと探すフェーズに移ります。時速10km以下というと冗談抜きで本当にシニアカ―が適任なんですが、楽をするためとはいえ健康で働き盛りの男子がシニアカーにまたがり歩道をゆったり走行しながらスマホをいじるのは世間様の視線に耐えられないのと、意外にあいつイイ値段するなあ年金払わなければ買えそうだけどなあという心理的金銭的ハードルがあり、ここでは除外します。

案1:自転車

最初に書いてしまいましたが現実的にはこれがほぼベストな回答だと思います。エージェントの間では「チャリグレス」と呼ばれており、また最近は都市部でのシェアサイクルが充実してきて、電動アシスト自転車が信じられない価格でレンタルできます。ポケモンGOでも自転車を駆使して活動的に動き回るトレーナーさんは沢山いますね。

しかし私は冒頭で「楽をしたい」と書きました。人間は楽をする方法を追求することにかけては比類なき生物です。自転車は足で漕いでしまっています。出来ることならもっと労せずして距離を稼ぎたい。世が世で私がやんごとなき身分の者なら牛車や輿で何とかするのでしょうが、悲しいかな、私は一介の労働者です。なるべく経済的かつ楽を出来る方法を模索します。

案2:電車

ゲームにのめり込んだエージェントは通勤電車の中でもINGRESSを開いています。そして途中駅の停車中にレンジ内のポータルに対してアクションを起こしたり、通過中の電車から沿線の敵陣ポータルを焼き払うことが出来ないか淡々と試みています。しかし、これは通常のアクションの話です。前述の通り75km/hを超えない間は大抵のことが出来ますが、駅間が長い箇所や急行、快速電車などは余裕でこの速度を超えてきますし、なにより肝心のキネカプは速度ボーダーが極端に低いため距離は一向に増えません。ディズニーランドにあるウェスタンリバー鉄道程度の速度なら丁度いいのかもしれませんが、往々にして遊園地のアトラクションというのは周回コースになっていて、単位時間ごとの直線移動距離が大幅に縮むリスクを孕んでいますし、「この人フリーパスを使って朝から夕まで延々と機関車だけ乗ってるな・・・」というのも何だか空しいものです。

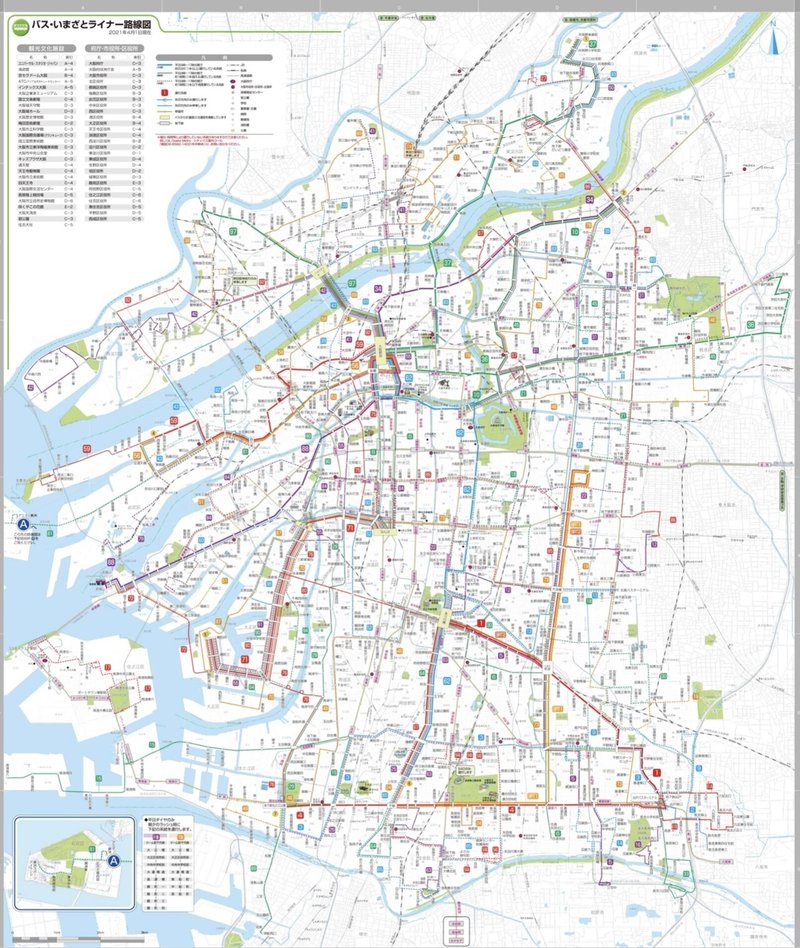

案3:路線バス

私は大阪府に住んでいますが、大阪市には「大阪シティバス」という市バスを前身とする公共交通があり、その昔大阪市内の主要な通りを網の目のように走り広大な路線を保有していた大阪市電のルートをそのまま継承している運行経路が多数存在します。大阪シティバスの運行範囲内では、ごく一部の路線を除きどの路線でも1乗車で大人210円均一となっており、さらには「エンジョイエコカード」という1日乗車券が平日800円、休日用600円で売られていて、これを使用することで大阪シティバスのほぼ全路線と大阪メトロ全路線が乗り放題になる大変お得な切符です。また路線バスは一般道を走ることから鉄道よりも速度が遅く、道路上の多くのポータルに乗車しながらアクセスできるため効率が良いとされています、エージェントの間では「バスグレス」と呼称されており、これを専門として全国のバスの長大路線を調べ、その乗車中にアクセスできるポータルの数や運賃との費用対効果などを調べておられる方も居ます。

と、いうわけで試しに大阪市を南北にほぼ真っすぐ走る路線に乗車して検証してみたのですが、これがあまり効率よく距離を稼ぐことは出来ませんでした。バスの出発点から終点までが大体15㎞、この距離を約1時間かけて走ります。途中、ターミナル駅付近の道路では信号待ちや徐行が多発し、徒歩や自転車並みの速度で走行するためそこそこの距離を稼ぎ出したようですが、郊外ではそれなりの速度を出すため、全体としてはあまり効率よく距離が伸びなかったものと思われます。

ちなみに、上記路線図の通り大阪シティバスの路線網は広範囲にわたり、ユニークなポータルを効率よく訪れたい場合にはその能力を遺憾無く発揮します。

■君に決めた!

さて、ここでもう一度キネカプの仕様を眺めて逆の思考をしてみたいと思います。どういうことかと言いますと、「手段を選び仕様に合うか検証する」のではなく「仕様から導かれる最適な手段を考察する」という方向で考えます。

平均速度は10kmを超えないように、判定は約5分ごと、なるべく直線で距離を稼げるルートが良い・・・

平均速度10km以下で、判定が5分ごと、ということは、言い換えれば5分間に進める上限の距離を求めることが出来るということです。具体的には以下の式になります。

(5分/60分)h×10km/h≒0.833㎞

すなわち5分ごとに約800m進むのが効率良く距離を稼げる、と予想します。ここからもう少し考えを進めると「5分以内に800m以下の距離を進む、という行動をなるべく素早く繰り返せる移動手段を探す」ということになります。バス停で言えばバス停間距離、鉄道なら駅間距離が毎回800m以下で、なおかつ一旦降りてもすぐに次の便に乗車して移動を再開できることが条件です。まあそんな都合のいい交通機関がそうそうあるわけ・・・

あった!!

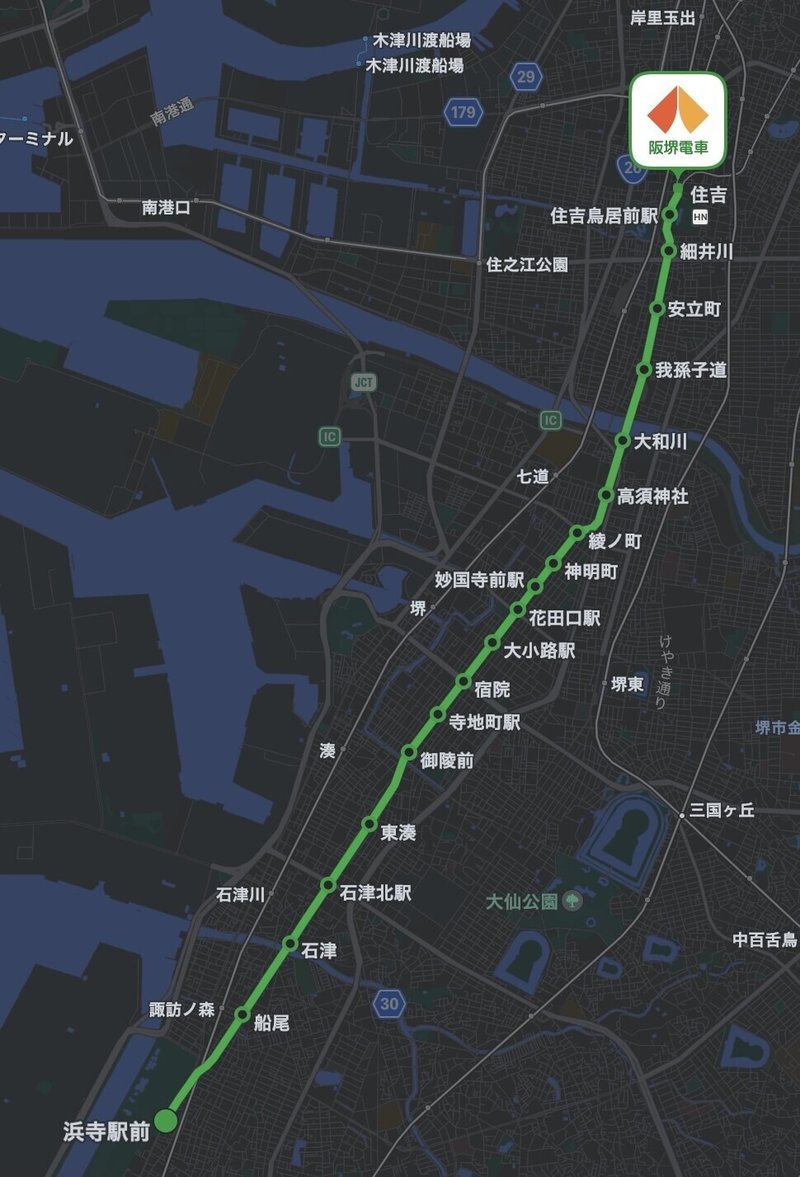

ご紹介します。阪堺電気軌道さんです。地元民には「阪堺電車」と呼ばれ親しまれています。

■阪堺電車とは

改めてご紹介します。阪堺(はんかい)電気軌道さんです。その名の通り大「阪」と「堺」を結ぶ鉄道会社で、現在は南海電鉄の完全子会社となっています。路線は「阪堺線」と「上町線」の2路線を現有しています。阪堺線は恵美須町~住吉~浜寺駅前、上町線は天王寺駅前~住吉となっていますが、現在の運行形態はもっぱら、上町線から直通して浜寺駅前を結ぶ系統がメインで、恵美須町からの電車は住吉の少し先の我孫子道までの運転となっています。その他に天王寺駅前~住吉~我孫子道止まりの系統があり、上町線は日中は基本的に浜寺駅前行きと我孫子道行きを交互に運行しています。

阪堺電車の何が素晴らしいかと言うと、まずはその駅間です。路線の大部分が併用軌道(いわゆる道路上に線路が敷かれた「路面電車」)区間で、末端部分を除くとその駅間はどれも約300m~700mの間に収まっています。しかも一部区間を除いて極端なカーブが少なく、それぞれの駅間はほぼ直線で結ばれていると言って良いでしょう。

また、日中は運行時間間隔がパターンダイヤ化しています。具体例を挙げますと、天王寺駅前~住吉間は前述の通り浜寺駅前行きと我孫子道行きが12分ごとの運行をしていますので、都合6分ごとの運行が確保されています。住吉~我孫子道間は阪堺線恵美須町からの電車が24分ごとに運行されており、前述の上町線系統に加わるのでさらに柔軟な移動が出来ます。我孫子道~浜寺駅前間は天王寺駅前からの直通便が日中なら12分ごとの運行になっています。

阪堺電車の運賃ですが、全区間どの駅からどの駅まで乗っても230円となっています。以前は我孫子道を境に大阪市内と堺市内で区間制の運賃制度が採られていましたが、乗客の利便性と利用促進を図るため、現在は均一運賃となっています。しかも、平日土日祝を問わずいつでも使用可能な1日乗り放題乗車券が600円で発売されています。

とまあ、わざとらしく偶然見つけたように書いてみましたが、「そこそこ低速で頻繁にストップ&ゴーを繰り返し、なおかつある程度の本数が確保されている公共交通」というと問答無用で路面電車的な路線が答えとして浮かびあがります。東京なら都電荒川線、広島なら広電、各都市の市電等・・・同じようなことが出来る可能性はあると思います。

■具体的なプランを検討する

・一回目の往路~小細工を添えて~

阪堺電車を使って細かく移動しながらキネカプの距離増加を検証すると決めました。ここからは具体的にどういった方法で検証を進めていくのかを検討します。

まずは乗車ルートの大筋を決めます。阪堺電車の運行形態については先に述べた通りで、上町線系統〜我孫子道〜浜寺駅前が頻繁に運行されています。従って今回は、天王寺駅前〜住吉〜我孫子道〜浜寺駅前のルートを使用することにします。

ルートを決めたら、Wikipediaを使って始発駅から終点までの各駅間距離を全てリスト化します。阪堺電車は全ての電車が各駅停車です。各駅間距離を見ていくと、殆どの駅間が500〜700mに収まっているものの、ところどころ300mや400mといった駅間距離が見受けられます。

先述した通り、5分間で6〜800m移動するのがキネカプにとって理想的な進み方だという仮説を立てました。また、始発の天王寺駅前〜途中の我孫子道まではおよそ6分ごとに電車が運行しています。つまり駅間が500〜700mならば一駅乗って次の駅で降り、1本後の電車に乗れば理論上は速度制限には引っかからないはずです。また駅間が300m、400mと連続するような区間は合算して700mとみなし、2駅分乗車することとしました。

さらに、駅間が3〜500m程度で隣駅と合算しにくい場合は、その駅間を歩いて隣駅から次の電車に乗ることで時間効率アップを狙います。

我孫子道から浜寺駅前までの区間は12分間隔の運行となります。駅間の短い区間をまとめると、一区間およそ6〜700mとなります。この区間では「一区間は乗車し、その次の一区間は徒歩で移動する」ことで時間ロスを減らすことができます。最後の船尾駅〜浜寺駅前は1200mあり、ここは止むを得ずそのまま乗車することにします。

阪堺電車には平日ダイヤと土休日ダイヤがありますが、現在はコロナ禍対応により日曜日・祝日の減便ダイヤが存在します。この減便ダイヤでは上町線区間の6分おき運行が確保されていませんので、検証を実行するのは9/25土曜日と決め、パターンダイヤが適用されている午前7時台後半から開始することにしました。

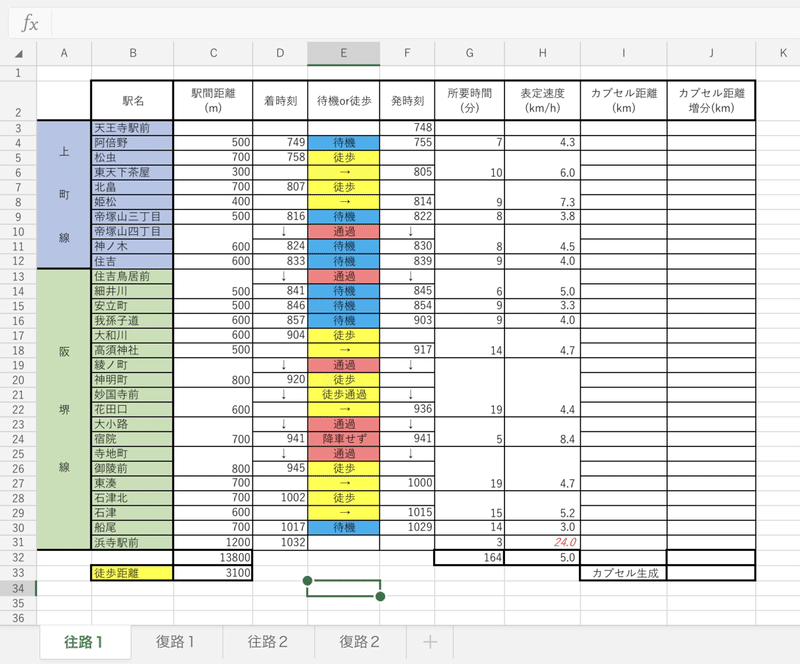

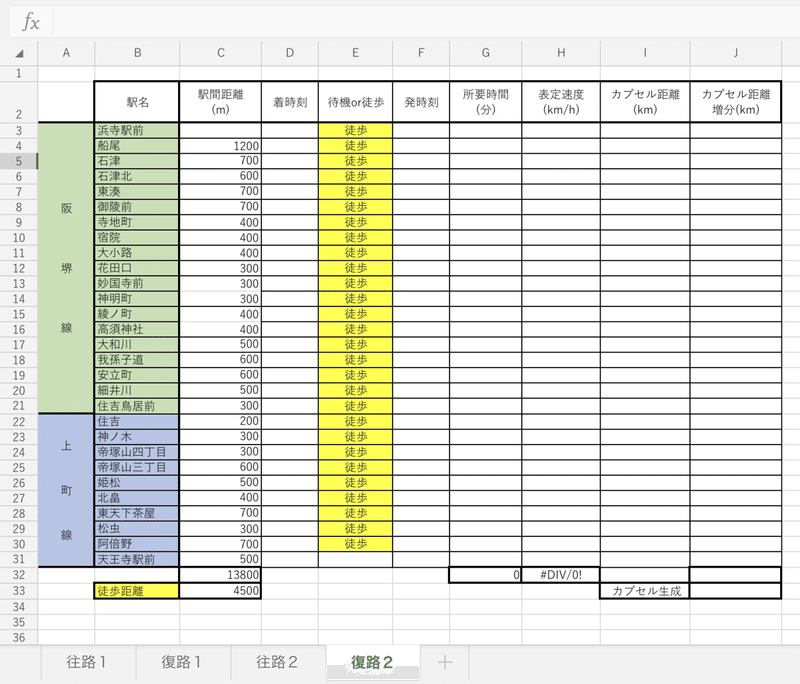

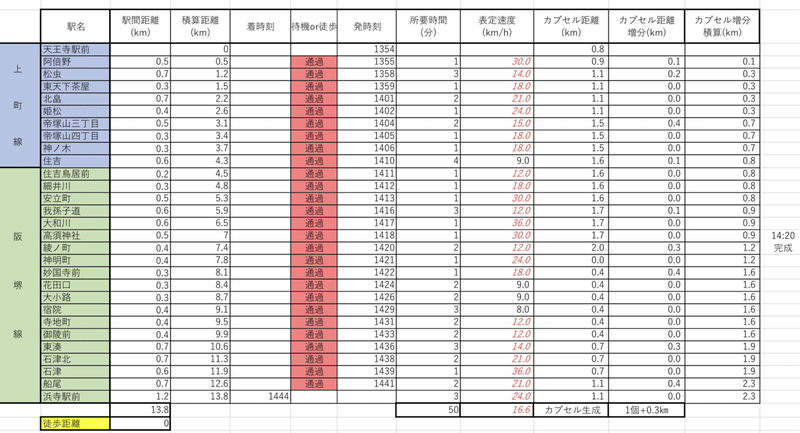

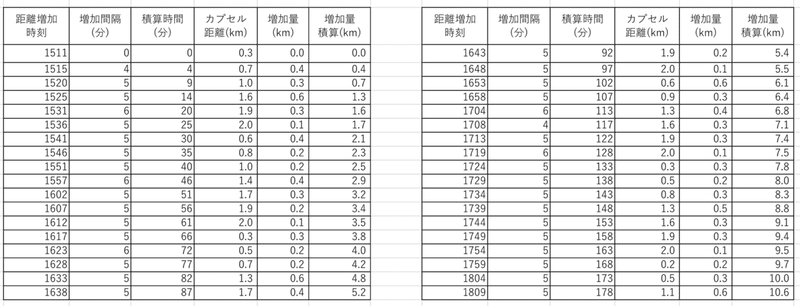

こういった検討のもと、1回目の往路の行程を表にまとめたものが以下の表です。

上記の表には乗車区間の全駅リスト、駅間距離、電車の発時刻•着時刻、駅に着いた後そこで次の電車を待つか徒歩で先へ進むか、もしくはそのまま乗車してもう一駅先へ行くか、といったことが記入されています。運行時刻は検証予定日の土曜ダイヤを使用しています。日曜•祝日ダイヤは減便ダイヤになっているため効率が悪く、今回は見送りました。

「表定速度」というのは移動距離を、停車時間などを全て含めた所要時間で割ったもので、ある区間での平均速度を求める際に使用します。これが10km/hを超えていないかをチェックしながらどこで電車を降りるか決める際に使用しました。

右欄の「カプセル距離」は、各駅到着時点でのカプセル距離の進行具合を随時記入します。イベント期間中は全てのレシピが2kmになりますので、0〜2.0の値が入ることになります。

カプセルが完成したらその地点を記録し、即次のレシピを開始することにします。

その他いくつかの計測条件を取り決めておきます。

カプセルの距離を計測するタイミングは終点以外では電車、徒歩ともにその駅を出発した時点で記録します。

駅降車後の次電車待機では、移動量の誤差をなるべく少なくするためホーム外への移動はしないことにします。

徒歩で次駅に移動する場合は、なるべく線路に沿った道を選択し移動します。

電車徒歩問わず、移動中は普通にINGRESSをプレイ(ポータルをハックする、バースターを発射するなど)することにします。

アプリの裏落ちを防ぐため基本的にはINGRESSを表示しておきます。

以上のように、1回目の往路は徒歩移動約3kmを含む全行程13.8kmを、160分程度で移動するプランとなります。

理想的にはカプセルが2km×6個程度完成するはずですが、あくまで線路長の距離であり駅同士の直線距離はこれより短くなること、厳密な5分ごとの移動ではないため距離の計算誤差が出る可能性があること、移動中にカプセルが完成した場合に距離のロスが出る可能性があることから、3〜4個完成すれば御の字ではないかと見ています。

人が通常15分で1km歩くため、160分で約10km強、カプセルにして5個分。

それを電車を使用しながら同じ所要時間で同じくらいの数の生成を狙う、といった感じですね。

というか皆さんそろそろお気づきかもしれませんが結局歩くところは歩くんですね。

確実だからね、しょうがないね。世の中完全に楽をして儲けられるようにはできていません。ただ、それを言い出すとこの企画自体の否定になってしまうので細かいことには目を瞑るとしましょう。

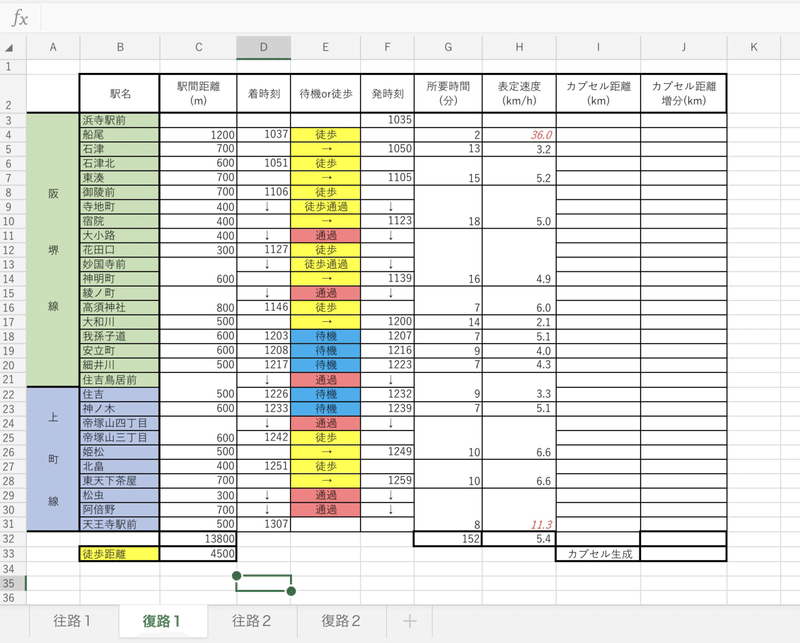

・復路もやっておこう

前段で御紹介した行程のことは「1回目の往路」と申し上げました。そうですよね、1日乗車券を購入しておきながら、11時にもならない時間に終点についてハイ終わりという訳には行かないですよね。検証というものは条件を変えながら繰り返し行うことで精度が上がっていくものです。高校の時の化学の先生がそんなことを言っていた気がします。終点まで行ったのだから始発駅まで戻りゃ良いだろうという精神で復路を設定します。

復路は往路より少し多めに徒歩区間を挿むことで待ち時間を少なくし、若干のスピードアップを実現しています。全区間の約3分の1は徒歩で移動することになりますね。

往路で終点の浜寺駅前に着くのが10時32分、復路の出発が10時35分。私には停留場前の自販機でお茶を追加購入するくらいの猶予しか許されていませんし、間違いなく折り返し電車でさっきの運転士さんと3分ぶりの再会を果たすことになるでしょう。

運転士さんの視点でみますと、「隣駅の船尾から乗ってきた客が一日乗車券を提示して終点の浜寺駅前で降車、すぐさま折り返し電車に乗車し、また隣駅の船尾で一日乗車券を提示して降車」という珍妙なものに遭遇することになります。

一日乗車券は自由な発想で使用していいんだ。

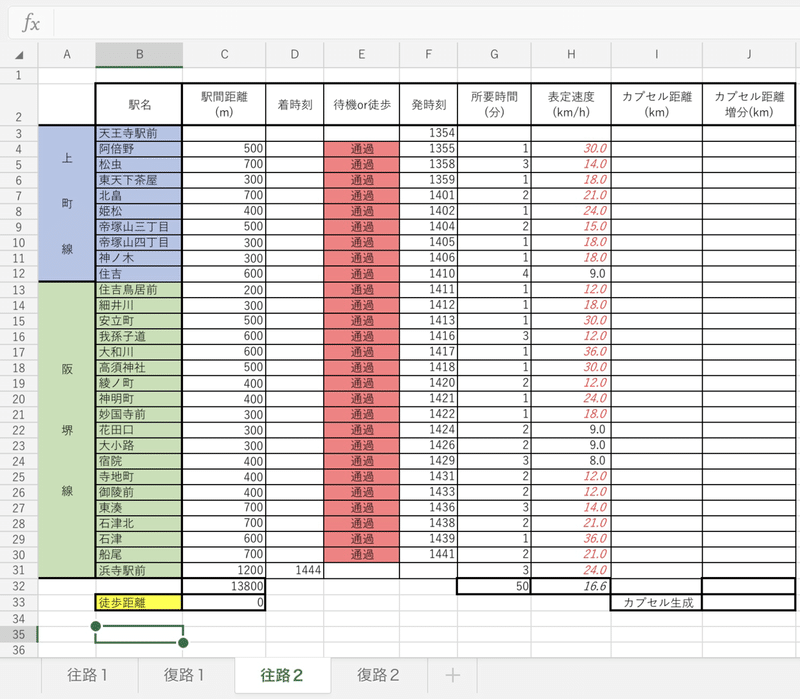

・まだ半日残っているではないか、行け

無事に復路を計画通り遂行した場合、始発駅の天王寺駅前には13時7分に帰ってくることになります。まだまだお天道様はてっぺん近くでギラギラしていますし、せっかく購入した一日乗車券ですからまだまだやれることを探して実行してみるべきでしょう。

しかし私も人間です。いくら6時間ほどかけて電車に乗ったり降りたり歩いたりしているだけとはいえ、いい時間になったらお腹も空きます。天王寺駅前付近で軽い昼食と休憩を取り、2度目の往路に臨むことにします。検証というものは条件を変えながら繰り返し行うことで精度が上がっていくものです。ジョジョの登場人物の誰かがそんなことを言っていたような言っていなかったような気がします。ここは1度目の往路とは違う極端な条件で臨んでみたいと考え、以下のような行程を設定しました。

ご覧の通り、「始発駅から終点まで1本の電車を乗り通す」パターンです。

…決して手抜きではありません。極端な比較対象が必要なのです。言わずもがな「ただ全区間乗り通す」という行為は最も簡便で楽ちんなパターンなのです。

13時54分発の電車を選択したのには理由があります。阪堺電車の車両は基本的に皆さんが想像するような、いわゆる「路面電車」的な見た目の1両編成が走っています。

が、昨今バリアフリーの拡充が叫ばれる中、阪堺電車もこれに対応すべく「堺トラム」と呼ばれる超低床の連接車両を導入して運用しています。低床車両は現在4編成在籍しており、停留所の時刻表を見ればどの電車がそれに該当するか確認できるようになっています。2013年以降に新造された車両ですので、当然ながら座席周りをはじめとして近代的な内装になっており乗り心地も快適です。せっかく乗り通すのであれば少しでも快適に、と思い選択しました。

途中で降りて次の電車を待ったり、次の駅まで歩くなどといった小細工を一切排除した場合、阪堺電車は始発駅から終点までを約50分で走り抜けます。160分もかかっているのは、私が「定額焼肉バイキングに来たんだから元を取らなきゃ」とばかりに、開幕早々全ての種類の肉を3切れずつトレイに乗せるような乗り方をしているからなのです。

しかし行程表を見ても分かるように、ほとんどの駅間で速度ボーダーの10km/hを大幅に超えてしまっています。おそらくそんなに距離を稼ぐことは期待できないと予想しますが、一体どんな結果になるのか楽しみです。繰り返しになりますが、「ただ乗り通す」という行為は非常に楽です。満腹感と陽気で寝てしまわないよう頑張ります。

・原点にして頂点

さて、50分かけて大阪から堺市へ向け軽快に走ってきた阪堺電車を終点で降りた私は何を思うのでしょうか。駅間を小刻みに移動するパターンは往復で実施済み、一回も降りずに乗り通すパターンもやった、時刻は15時前、天王寺駅前までは約14km、手には一日乗車券、異なる走破パターンへの思索…

そうですね、答えは「全区間を徒歩で戻ってみる」ですね。

ここまで「電車で楽をしたい」というお題目の元に散々乗車パターンを試してきておきながら、ふと「結局、徒歩で地道にやるのが一番なのでは」という良くない思考が頭の中を回り始めたんですね。

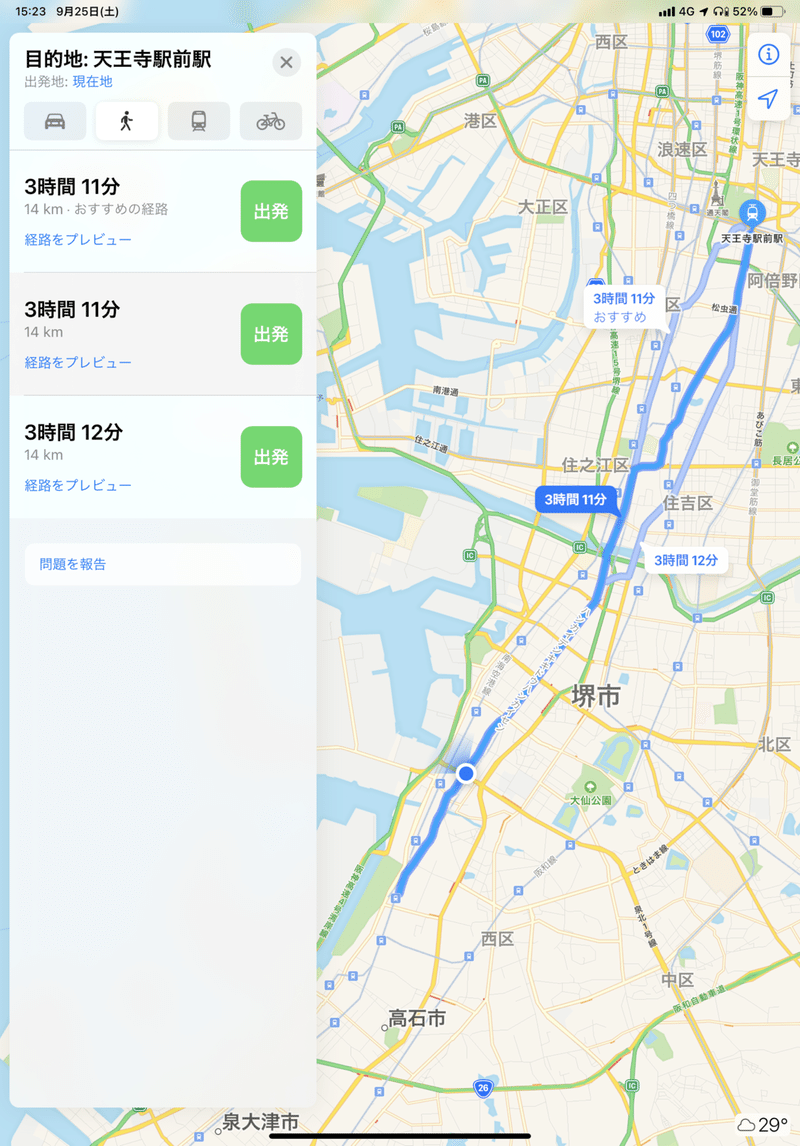

一般的な大人の人間は1時間に4km、つまり15分で1kmを歩きます。阪堺電車は全線にわたってほぼほぼ並行する道路が存在しますし、路面電車区間では当然道路上を走行しますのでもちろん歩行者も並行して歩くことができます。

これは一般的な話になりますが、人によってその差はあれど、ある程度の距離までなら「まあ、歩けばいいだろう」という思考や判断になることは大なり小なりあるかと思います。INGRESSに深く傾倒しているエージェント諸氏なら理解いただけると思うのですが、ごく一部の人間はこの「まあ、歩けばいいだろう」という距離の感覚がぶっ壊れています。認めざるを得ませんが私もその1人です。細かい事例を挙げていくとキリがないのですが、例えば岐阜県の山奥のローカル線終着駅から1日3本だけのコミュニティバスが県境の集落まで出ており、そのバスを降りて川沿いに人里離れた県境越えの道をを8kmほど80分以内に歩き切れば福井県側の県境に近いキャンプ場から出ているバスに乗ってJRの駅に辿り着ける…と言ったような理解に苦しむプランをおっ立てて意気揚々と実行するような人種なのです。

そう言った意味では、昼の15時からほぼ平坦な都会の道を14kmほど、特に目的地に何時に着かなければいけないという制約もなく歩くというのは割とイージーで、まあ信号待ちなども含め3〜4時間みておけばいいだろうという軽い考えで歩いてみることにしたのでした。

ともあれ、これで「小刻みに降りて平均速度を抑える」「全線一気に乗り通す」「なるべく線路に並行して歩き通す」という異なるパターンの結果が得られるという訳です。

■準備は万端に

検証当日に動くべきプランは完全に構築しました。そうなりますと後は決行当日に向け着々とできる限りの準備を進めるのみです。

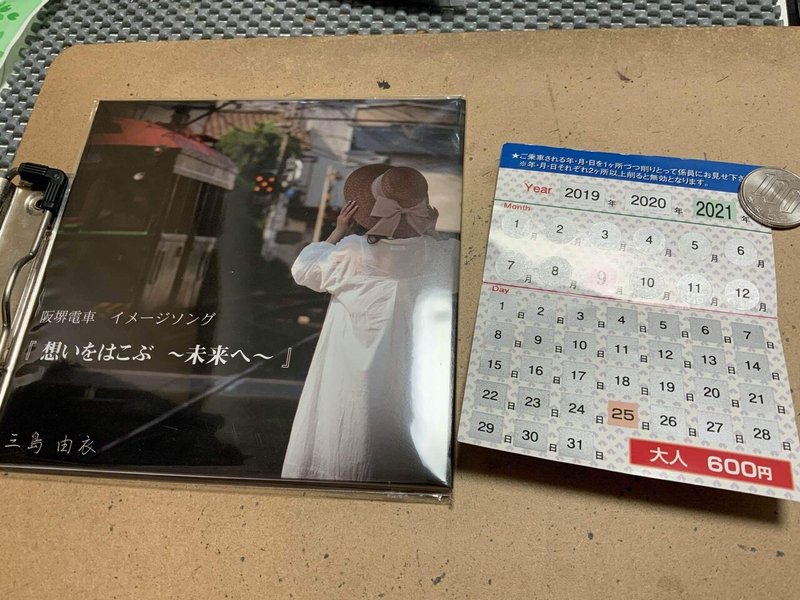

まず、一日乗車券をあらかじめ買っておきます。阪堺電車の一日乗車券は有人窓口のある天王寺駅前、新今宮駅前、我孫子道、浜寺駅前もしくは電車内で運転士から購入することができます。ただし、今回乗車を開始する天王寺駅前の窓口が開いているのは午前8時からで、7時48分のスタートには間に合いません。また、運転士さんが常備していない可能性もあります。従って安全策を採り事前に購入します。阪堺電車の一日乗車券はスクラッチ形式になっており、自分で乗車する任意の年月日の部分を削って使用することができますので、購入した日以外にも使用が可能です。

9月23日、秋分の日に天王寺駅前を訪れ一日乗車券を購入しました。それがこちらです。

このCDは歌手の三島由衣さんという方が歌っている阪堺電車のテーマソングだそうでCD自体の値段は1,000円なのですが、初回限定版には前述の阪堺電車一日乗車券がついてくる上にCDのボーナストラックとして古い車両の走行音が収録されているそうで、一日乗車券のことを調べていたら偶然見つけたものです。CD部分は実質400円ですしこのくらいお金を落としてもバチは当たらないだろうということでこちらを購入しました。一日乗車券と同じ窓口で取り扱っているそうです。こちらに紹介ページを貼っておきます。

一日乗車券を買い終えて資料用の写真を撮っていたら、テーマソングの広告が全面ラッピングされた低床車両を見かけました。気合入ってますね。

ところで、ここまでスマホスマホと連呼しておりましたが私はINGRESSをプレイするのにiPadを使用しています。一般的には皆さんiPhoneなどのスマホを使用されていますが、私はガラケー+iPadで普段の運用をしているため必然的にこうなります。

厳密には、iPad pro(2020)にdocomoのSIMという組み合わせです。

iPadでINGRESSをやるメリットとしては、画面が大きいため視認性が高く、細かい操作もしやすい、iPhoneに比べて電池が長時間もつ、充電口がUSB-Cのため短時間での充電が可能、マルチタスク機能によりINGRESSを表示したままブラウザやTwitterを操作できる、端末自体が重いため腕が鍛えられる、長時間左手で保持したまま操作を続けるので夏場は腕が変な感じに日焼けする、などがあります。

ちなみにiPadにはiPhoneに実装されているヘルスケア機能が存在しませんし、そもそもINGRESSはヘルスケアと連動していませんので歩数によるカプセル距離稼ぎはできないのです。

さらに、往路復路合わせて4行程分の計画表を紙に出力します。これをクリップボードに留めて記録用紙とします。行程表はexcelで作成したのでiPad上の表計算アプリでもそのまま記入が可能なのですが、記入量および回数がかなり多くなりそうなのと、そもそもiPadでINGRESSをプレイしており、画面を切り替えながら種々の記録をしていくのは難儀しそうなので紙を使用します。ペーパーレスだなんだと色々言われていますが、ここぞという時頼りになるのはアナログな手段だったりします。

INGRESSを長期的にやる上で欠かせないのがモバイルバッテリーです。位置情報ゲームというものはGPSによる測位がほぼ常時稼働していますし、かなり頻繁に通信を行いますので、端末の電池消費が著しくなります。活動量によって個人差はありますが、丸一日行動するのであれば使用している端末本体を2~3回フル充電できる程度のモバイルバッテリーを携帯したほうが安心でしょう。

あと必要なものといえば水分補給用のドリンク、自分自身の元気な体、当日の天気運くらいのものです。準備は整いました。

■いざ、検証

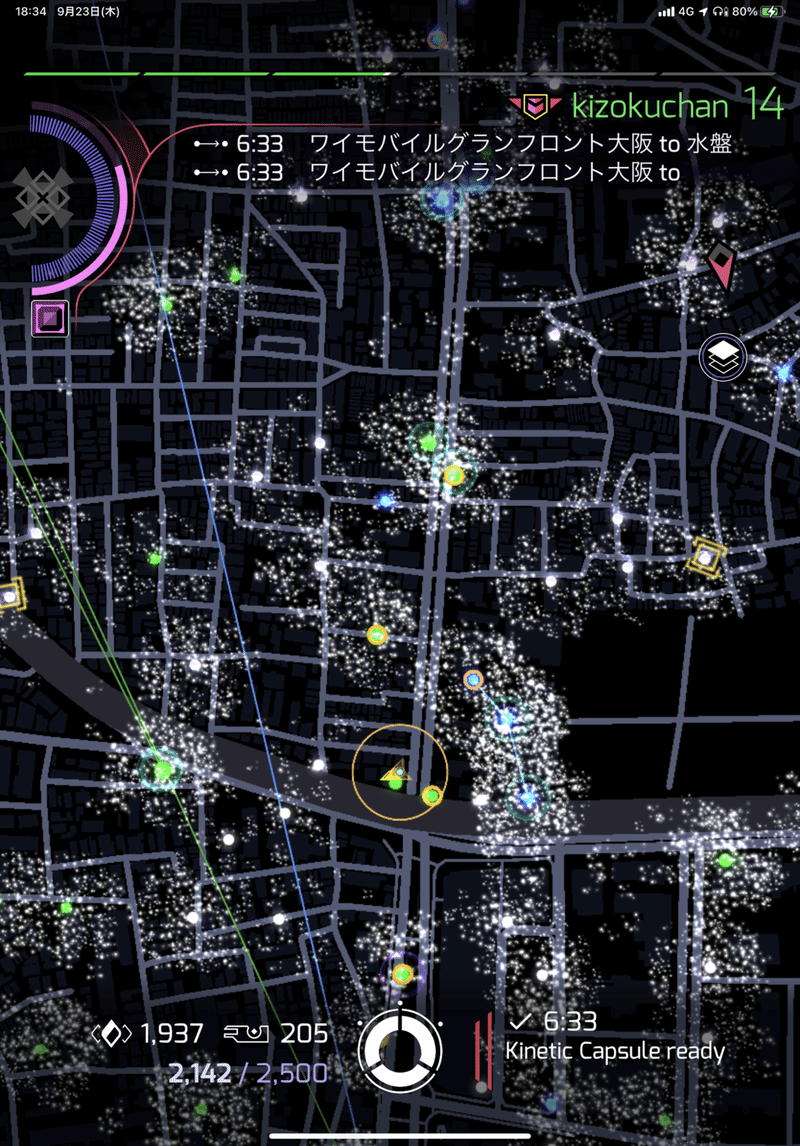

2021年9月25日土曜日、いよいよ検証の日を迎えました。検証開始ポイントである天王寺駅前停留場へ向かいます。

ちなみにイベントの実績メダルの方ですが、前回イベント期間の3月に既に34回生成完了していたのと、今回のイベント期間中に諸々の移動手段を比較する際うろうろ活動していたこともあり、既に最高報酬の50回に到達しています。こうなってしまうと「楽をする方法を探すために一生懸命頑張っていたら、目的を達成してしまった」という状態なのですが、ここまで準備したのですから後学のためにも検証はやってみることにします。

念のため、天王寺駅前についてから新たにキネティックカプセルを作動させることにしました。そうすることで、スタート地点の距離をゼロに設定することができます。

・1回目の往路

予定通りの7時48分、天王寺駅前を出発して次駅の阿倍野で降ります。

阿倍野から天王寺駅前への逆方向を含め、基本的にこの区間のみを乗車する客は稀であると言えます。500mの直線移動のために230円を支払うことになるからです。東北新幹線で東京から上野に移動するような感じ、というのが近い感覚かもしれません。

その後も順調に、あらかじめ決めたプランに従って移動を続けます。駅に到着するごとにカプセルの進捗具合を確認します。

堺市内に入ると再び併用軌道の区間が増えてきます。基本的には一駅乗って一駅歩くパターンを繰り返しますが、案外次の乗車までがシビアになる場面が何度かありました。大通りの真ん中に阪堺電車の複線があり、その両側に上り下りの3車線道路がそれぞれあり、更にその外両側に歩道があります。つまり電車を降りた後ホームの端へ移動し、まずは外側の歩道へ向かう横断歩道を青信号を待って渡り、今度は歩道に沿っていくつかの交差点を横断しながら南下し、次の停留場まで来たら道路中央のホームへ行くための横断歩道をまた渡る・・・という動きになります。この過程でいくつかの赤信号には確実に引っ掛かり、線路の進行方向は大通りであるためそんなに待たずに済むのですが、ホームから歩道もしくはその逆の横断はかなり待つ時間が長く、このロス分を含めて次の電車に間に合うように歩かなければなりません。はるか後方に自分の乗るべき電車が見えてきたときはヒヤヒヤしました。

そんなこともあり、途中で器用にトイレや水分補給を挟みながら無事、終点の浜寺駅前に到着しました。「浜寺駅前」という停留場の名前は、南海電鉄の駅「浜寺公園」駅の前にあるという意味ですが、海に近い側から浜寺公園、阪堺電車浜寺駅前、南海電鉄浜寺公園駅となっており阪堺電車の方が公園に近いです。写真は南海電鉄の浜寺公園駅で、最近まで右側の立派な駅舎が使われていましたが周辺の高架工事に合わせ左の仮駅舎へ移転しました。旧駅舎は東京駅丸の内駅舎で有名な辰野金吾が最初に手がけた駅舎だそうです。

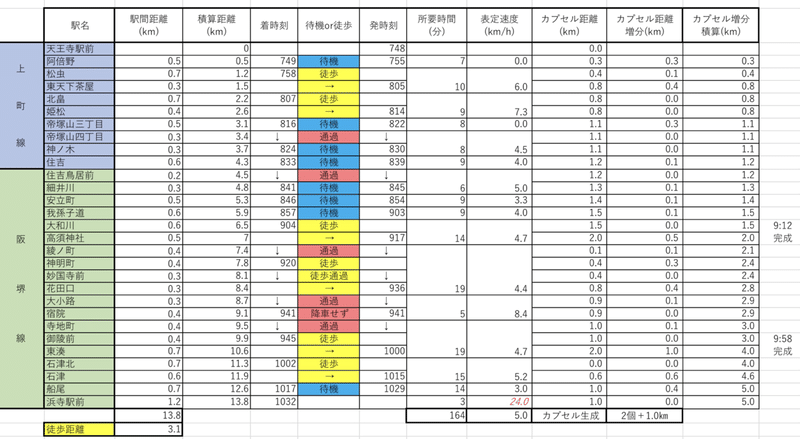

さて、一回目往路の結果は下記の表の通りとなりました。

準備段階で色々至らぬ点があったため、記録後に少し表の整理をしています。また、後で距離の比較をし易くするために「実際に移動した距離の積算」と「カプセルの距離が増えた分の積算」の項目を追加しました。

この時点で2㎞のカプセルは都合2個完成したことになります。折り返し電車まで3分しかないので細かい考察は後にして、復路最初の電車に乗り込みます。

当初危惧していた「今乗ってきた電車の折り返しにすぐ乗ってひと区間で降りる変な奴」ですが、浜寺駅前到着時にすでに先発の折り返し用電車が待機しており、それに乗ることができましたので無事に回避されました。しかし私は隣駅の船尾で降りて一駅歩き、石津駅から後続の電車に乗車します。その後続の電車とはつまり先ほど浜寺駅前まで乗った電車の折り返し便です。運転士さんからすれば「船尾から乗って浜寺駅前で一日乗車券を提示して降りた客が、折り返し電車の石津から乗ってきて隣駅の石津北で降りた」という現象に遭遇します。もう恐怖でしかないです。十津川警部も「何の意味が?」と頭を捻ることでしょう。亀さん、私は今自己満足という名の移動実験をしています。基本的には無害な人間だと警部にお伝えください。

・1回目の復路

復路についてもほぼ往路と同じく、淡々とプランに沿って乗り降りと徒歩移動を繰り返します。

本来、一日乗車券を使用する場合は途中駅で下車しながら、周辺の商業施設や観光スポットなどを堪能していくのが標準的な使い方です。阪堺電車も大阪と堺という都市間を繋いでおり、沿線には様々な見所があります。

天王寺駅前には日本一高い商業ビル、あべのハルカスがあります。阿倍野を出た電車は天下茶屋周辺の下町を通り、高級住宅街で有名な帝塚山に進みます。住吉には住吉大社、堺市内の併用軌道に入ると数多くの寺社が沿線に立ち並び、刃物と鉄砲の町として栄えた商人街の片鱗も見せます。堺にゆかりの深い千利休と与謝野晶子の資料館を中心とした観光スポットもあります。終点の浜寺駅前には美しい松原がひしめき広大な敷地を誇る浜寺公園があります。今回は全部無視します。

皆様も大阪にお越しの際はわずか14kmの間に様々な車窓の表情を見せるチンチン電車、230円で1時間のアトラクションこと阪堺電車に是非乗車してみてください。魅力いっぱいの路線です。今回は全部無視します。

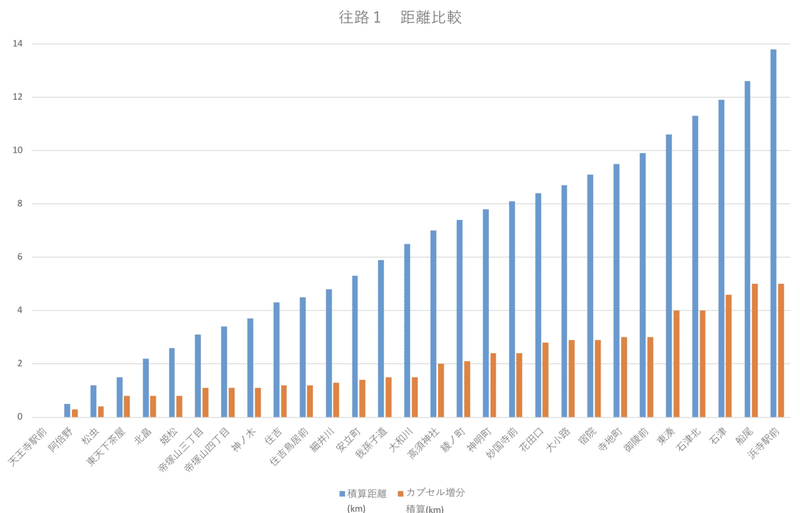

そうこうしているうちに1度目の復路が終わり、始発駅の天王寺駅前には戻ってきました。結果は以下の通りでした。

往路より少し有効距離は伸びていますが、徒歩の距離を増やしたのですから当然と言えば当然ですし、あまり効率は良くありません。気を取り直して休憩と次の行程に向けた準備を行います。

•COFFEE BREAK

さて、1往復を終えて天王寺駅前に13時8分到着、次に乗車予定の電車は13時54分ですので40分強の猶予があります。この間に昼食と休憩、それにデータの暫定的な整理を行うことにします。

天王寺駅周辺にはあべのハルカス、Q‘s mall、HOOP、あべのベルタなど複合商業施設が充実しており、飲食店の選択肢も無数にあります。しかし40分という時間は落ち着いて飯を食うには短く、ファーストフードなどで済ませるには微妙に長い時間です。

この辺りも先日の一日乗車券購入時に下調べをしてあります。

こういう時のベストな選択は、

そう、コメダ珈琲です。天王寺駅前停留場からは徒歩2分ほどで行けます。

おひとり様用のカウンター席には高確率でコンセントがついており、ある程度端末を充電しながら食事と休憩、時間調整を行うことができます。

とりあえずたっぷりアイスコーヒーとこんな食べ物を注文します。

コメ牛(肉だく)です。ふっくらバンズに甘辛く炒めた牛肉をこれでもかと詰め込んだやつです。

コメダの食事はどれもこれもべらぼうにサイズが大きいことで有名ですが、こいつはとりわけ規格外と言えます。コメ牛には「並(具110g)」「肉だく(具220g)」「肉だくだく(具330g)」がありましたが、期間限定メニューのため現在は「肉だく」のみの提供となっています。その肉だくも10月末をもって販売を終了するため、さよならキャンペーンと称して通常1,000円程度する肉だくが300円引きで提供されます。これをがっつきながら落ち着いてデータを眺めつつ、人間も端末も充電を行い次の行程に備えます。

•THE 普通の乗車

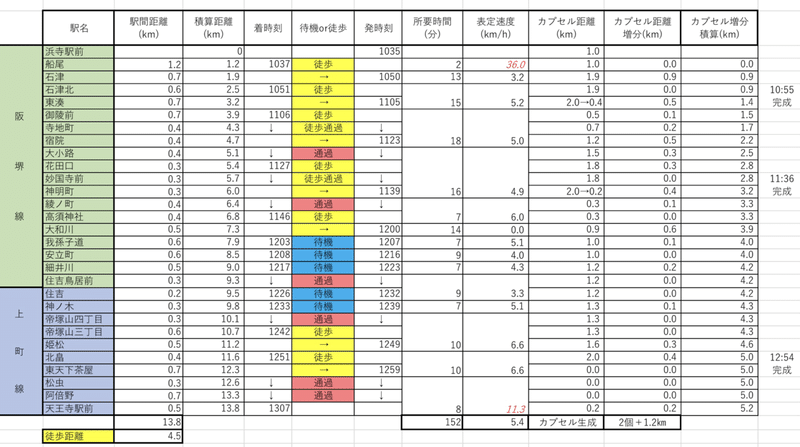

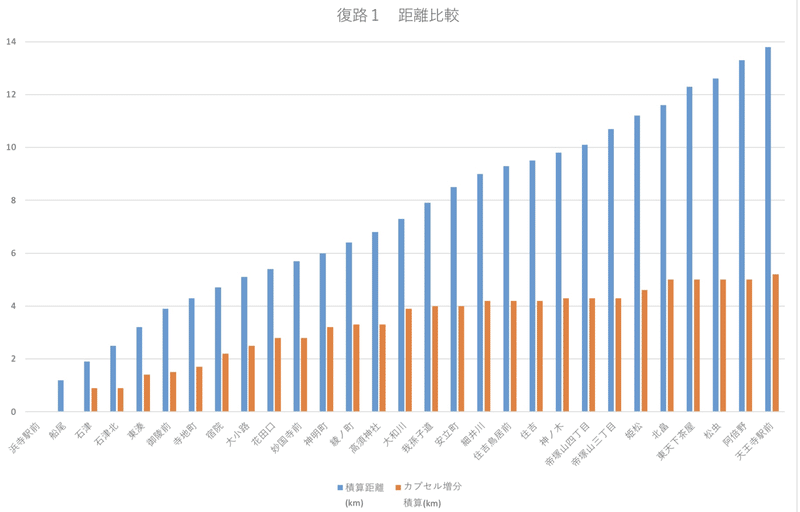

食事休憩と少しの充電を終え、改めて天王寺駅前へ戻ります。2度目の往路は単純な乗り通しです。

阪堺電車は全区間で上り下りが分離された複線ですが、天王寺駅前停留場の手前で一本の線路に収束し、この線路を降車用ホームと乗車用ホームで挟んでいる形になっています。到着した電車は終点へ向かって左側のドアを開け、降り客は運転席横の運賃箱ではなくホームの根元にある集札所で運賃を支払います。降車が完了次第、運転士は浜寺駅前側の運転席に移動し、乗車用ホーム側のドアを開けます。乗客はドア位置を先頭としてホームに1列に並んでおり、開いたドアから乗車します。社内は基本的に横掛けのロングシートですが、超低床車両のみ進行方向を向いた1人掛けの席と2~3人横掛けのロングシートが混在しています。これらの席でゆったり寛ぎながら終点の浜寺駅前まで一気に乗車します。

路面電車とはいえ、ところどころ40㎞/h程度の速度は出ますし、駅間が短いながらも鋭い加速と減速を繰り返して電車は進みます。INGRESS的には3~40km/hという速度は通過しながらアクションをするには快適な速度ですが、キネティックカプセル的には全くの論外と言ってよく、やはり予想していた通り思ったように距離が伸びません。

終点の浜寺駅前に着いた際の結果は以下の表の通りです。

カプセル生成は1個強。わかっていたことですが、おおむね路線バスと同じような伸び率となりました。ただし、ザックリ1時間電車に乗っているだけでカプセルが1個出来上がるのは時間効率や体力消耗の面で見れば言えばそこそこ良いと言えるかもしれません。それよりも食事後の満腹感と昼間の温かさと路面電車のガタゴトした揺れの相乗効果による眠りへの誘いに耐えるのが大変でした。

記録の中で特に注目すべき箇所は「カプセル距離増分」の数字です。大まかな傾向ですが増分0が2〜3回続き、距離が微増するタイミングがあり、また増分0が数回続く…というパターンの繰り返しになっています。阪堺電車の駅間距離は短く、大体の駅間で所要時間は1〜2分になっています。この増分タイミングはすなわち「距離の加算はリアルタイムではなく、ある程度等間隔の時間ごとにまとまって加算される」という仕様の証明になっています。

・最後の仕上げ

さてお待ちかね、「今乗ってきた区間を歩いて戻ろう」のお時間がやってまいりました。記録用紙を4枚目に交換し、一息ついて徒歩のスタート地点へ移動します。スタート地点の浜寺駅前から船尾までの区間は緩やかにカーブする地点があり、そこで南海本線をオーバークロスします。浜寺駅前から開始すると歩行者もどこかで南海本線を越えなければならずルートが複雑になるため、南海浜寺公園駅の東口を擬似的に浜寺駅前と同一地点に見立てて歩き始めます。線路沿いをなるべく歩きますが厳密に駅の前まで行くわけではない箇所もあり、その場合は並行する道路とおおよその位置関係を見て駅に到達したものと見なして記録していきます。交通信号やトイレなどやむを得ない場合を除き、極力停止しないように同一スピードを心掛けながら歩きます。

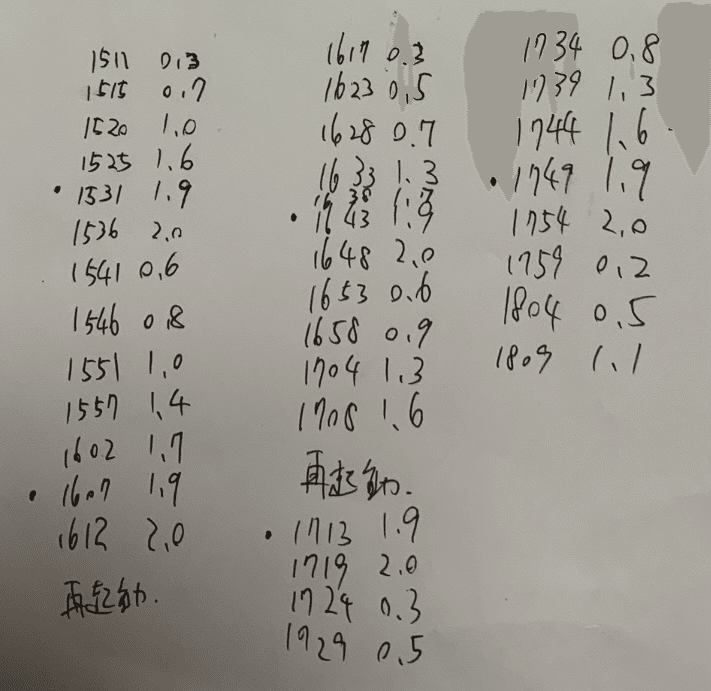

また徒歩移動は電車よりもゆっくりで終点までの所要時間も3〜4時間とみていますので、駅到達時カプセル距離を記録することは今まで通りやることに加え、約1分毎にカプセルの画面を開き、いつの時刻でカプセルの距離が増えたかも合わせて記録することにしました。

大まかな経路は下図を参考にしました。

歩行開始地点から記録を取っておけばよかったのですが、スタート後20分ほどして先述の距離増加タイミング記録を思いつき、随時記録しています。

カプセルの画面を開けていても距離がパッと増えることはありますが、表示が遅延することがあり、基本的には一度画面を戻ってカプセルを読み込みに行った方が無難です。

15時11分から記録を開始しましたが、その後の増加タイミングは15時15分、20分、25、31、36、41…とものの見事に約5分おきでした。その後たまに5分刻みが1分後ろに倒れることがあったので、距離の更新タイミングは厳密に5分ではなく「5分からプラスマイナス30秒程度の間」であることがわかりました。また、途中で意図的にアプリを落とし再起動をかけました。これは、5分おきの更新タイミングはアプリの起動時間に依存するか確認するためですが、結論から言いますとアプリの起動タイミングは関係ないと思われます。再起動を5分インターバルのほぼ中間で試してみましたが、5分強の更新タイミングはアプリを落とす前から継続されていることが確認できました。

データと経験から新しい仮説を立て、その仮説を裏付けるような新しいデータが取れるのは本当に嬉しいことです。こういう時思わず「実に面白い」と言いたくなる気持ちは理解できます。歩きながら本当にもう少しで呟いてしまうところでした。脳内でBGMも流れ始めましたが同時に目玉をパチパチさせながら歩き回るハリウッドザコシショウも一緒に出てきたため現実に立ち戻ることが出来ました。眠たくなってきちゃった。

全行程の6割ほど進んだあたりで友人エージェントから連絡が入ります。ちょうどこの先の住吉大社付近で自転車を使用しながらINGRESS活動しており、後で合流してゴールまで一緒に歩いてくれるとのこと。優しいことに少し南下して安立町の近くまで迎えに来てくれました。まあこの場合「迎えに来る」という行動の中には「ついでに行きすがらのポータルを拾ってやろう」という思考があることは間違いありません。本当に頼りになる男です。

合流したついでに、キネティックカプセルの距離の伸び方の仕組みについて仮説を説明し、検証に協力してもらうことにします。具体的には今まで歩いて来る最中に行っていた、「カプセルの距離が伸びるタイミングを確認する」を一緒にやってもらいます。2台体制で距離が変化する時刻や距離の伸び方などを比較しながらデータを取得していきます。

その結果、距離が伸びるタイミングはほぼほぼ同時刻で、お互いの差は30秒もありませんでした。途中で意図的に片方の端末のINGRESSを再起動してみましたが、それでも距離が伸びるタイミングはほとんど変わりませんでした。また、お互い同じ行程で歩いたものの、伸びた距離の差が200m~300m程度出ることがありましたが、ほぼその次の距離更新タイミングで是正されたように距離が揃いました。2台体制になって色々なことが分かりました。

ゴールまでの距離が2㎞を切り、遠くに高くそびえるあべのハルカスが見えてきました。一回目の往路から計算すると既に20㎞以上を歩いており、体力的には何ともないのですが足の裏が痛くなってきます。後ろからは自転車に跨ったまま両足で地面を蹴りながら追いかけてくる友人の応援の声が聞こえます。ロングランの終盤に友人が駆けつけてゴールまで応援してくれる、そう書くとちょっとした24時間テレビのラストシーンみたいなものです。阿倍野から天王寺へ南北に抜けるあべの筋は真ん中に阪堺電車、その外側に片側2車線道路、両端に幅の広い歩道があり、土曜日の夕方は沢山の人が行き交っています。おそらくここを中心に半径1㎞圏内にいる人間の中で今日一番歩いたのは私かもしれません。一日乗車券をポッケに入れたままその路線に並行した道路を歩き通す以上に愚かな行為を挙げろと言われるとなかなか返答に困ります。良いのです。1往復半の間、頻繁に乗り降りをしましたがこれを全て正規運賃で払ったとすると6,670円かかっています。元はとっているはずです。ちなみに阪堺電車は貸切電車を申し込むことができ、天王寺駅前〜浜寺駅前〜天王寺駅前の往復コースで1車両あたり55,200円です。30人くらいで乗ると1人あたり2,000円を切っちゃうんですね。なんてことを考えながら18時10分、無事に天王寺駅前まで歩き通し全ての検証が終わりました。

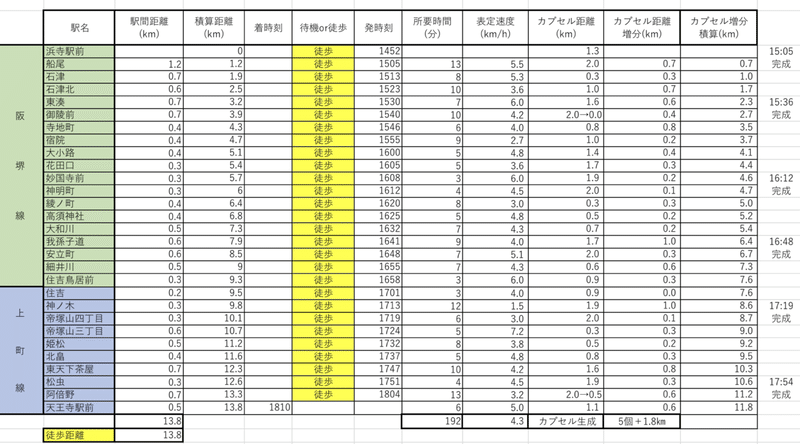

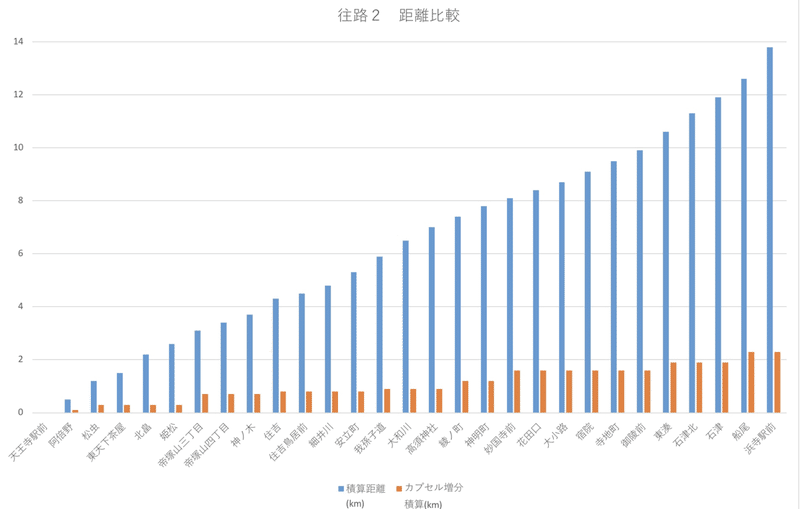

最後の行程の結果は以下の通りです。

・・・徒歩ってすごい。

カプセル距離の増加タイミングは以下の通りでした。

距離の増加は約5分ごと、たまに加算距離少なかったり多かったりするが次回更新時にほぼ是正されるといったことが確認できますね。

あとで見て思ったんですが1.9kmになるとものすごく勿体無いですね。この1.9kmがやたら多いことに気づき、後の自転車実験に繋がっていくのですが、それは別記します。

■結果発表

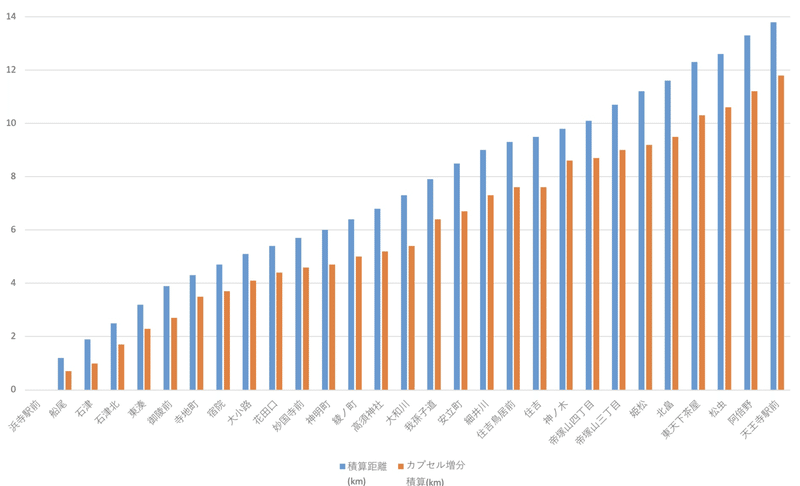

朝8時前から開始した2往復分の行程が全て終わりましたので、改めて各行程の結果をまとめます。

①天王寺駅前→浜寺駅前 小刻みパターン カプセル生成2個

稼げた移動距離5.0km

②浜寺駅前→天王寺駅前 小刻みパターン カプセル生成2個

稼げた移動距離5.2km

③天王寺駅前→浜寺駅前 乗通しパターン カプセル生成1個

稼げた移動距離2.3km

④浜寺駅前→天王寺駅前 全徒歩パターン カプセル生成5個

稼げた移動距離11.8km

ご覧の通りの結果になりました。

結果記入時に実際の移動積算距離とカプセル距離増加の積算距離を追加しましたので、

それらをグラフ化し比較することにしましょう。

①往路 小刻み乗降パターン

②復路 小刻み乗降パターン

この2件については効率が全区間距離の3分の1くらいとなりました。

路面電車だからといって常に鈍足というわけではなく、加減速は頻繁に行なっているため思うように距離が伸びなかった印象です。しかし電車で通過した区間でも若干ながら距離が延びることがあり、「5分間の移動距離に応じた全体の平均速度で判断しているのではなく、速度自体はあるスパンで細かく判定しており、低速で有効とされた分だけの移動距離が加算されているのでは」という推測をしました。JRや大手私鉄のようなそこそこ飛ばす電車でも駅間で0.1km程度増えていることがあり、駅発車直後や停車前などごく僅かな低速である時間の移動分だけが有効判定されていると仮定すると、この理屈は成り立ちます。また、路面電車ですので厳密に全てダイヤ通りの運行を出来るわけではなく、若干の予定到着時刻からのズレがあり、複数の要因が絡んでいることも想像できます。

③往路乗り通しパターン

ご覧の通り惨憺たる状況なのですが、それより大事なのはこの行程から

•カプセルの距離追加時間はほぼ一定の時間経過ごと

という仕様の証明がとれたことが大きいです。また前述の仮定で、細かく速度判定をしているとすれば、5分毎に0.1〜0.3km増えていく挙動についても、駅停車時や発車時、または併用軌道区間で交通信号に引っかかった際の低速移動が有効と判定されたものと推測できます。

④復路全区間徒歩パターン

お前がナンバーワンだ。

ということで全区間距離13.8kmに対してロスがたったの2km分という立派な結果が出ました。そのロス分も、例えばカプセルが1.9kmになったとしても構わず一定ペースで歩き続けましたので次の5分後までに300〜400mは歩いていますから、余分な200〜300mは切り捨てられています。全行程中1.9kmは5回もやってしまいましたのでトータルで1km以上はロスしていると考えられます。そうしますとその分を除いた移動距離の反映率は、ほぼ完璧に近いといって良いでしょう。

カプセルの距離が1.9kmの場合は完成までの残り距離が100m程度ということですから、5分間で100m、まあ安全を見て150〜200m程度動いておけば良いことになります。移動ペースを落として無駄を避けるということも可能だと思います。

人間の徒歩は分速7〜80mですので、5分なら350〜400m進みます。信号などに引っかからない環境であれば400m×5セットで2kmを達成することができますし、少し余裕を持たせたいのであれば1回ごとに300mないし400mを6セットで完成させるのも安定した方法となります。

■結論

ここまでキネティックカプセルの仕様、および効率よく距離を稼ぐ手段について方法の検討、実践、そして考察をしてきました。

最後に今回の検証結果を受けて、改めて要点を列挙してみたいと思います。

•距離が加算される有効な速度の上限は約10km/h

•距離が加算されるタイミングはおよそ5分ごと、その間で有効な速度での移動と判定された分の距離が一気に加算される

•高速で移動する乗り物でも、停止している時の前後などゆっくりな移動分は僅かに有効と判断されている可能性がある

•距離の伸びにバラつきが出る場合があるが、長期的には是正される

•カプセル距離が1.8〜1.9kmくらいの場合は、移動速度を緩めて微調整もアリ

•一般的な歩行ではほとんどロス無く距離を稼ぐことができる

•徒歩の場合、400m×5セットか3〜400m×6セットが安定

•距離効率は悪いが路面電車や路線バスに乗りっぱなしは楽

いかがでしたか?

ここまで真剣に調べて結論まで持ってきたんですから「いかがでしたか?」くらい書くのは許されますよね…

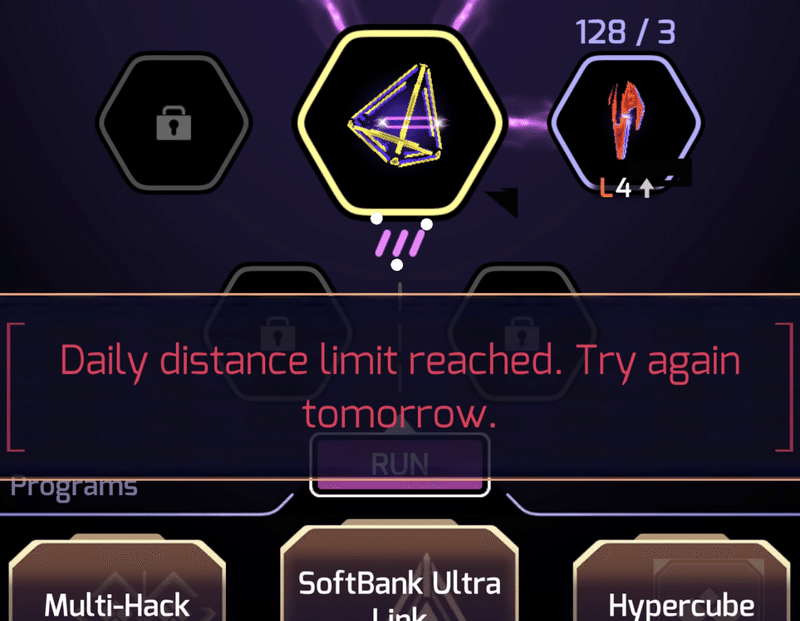

あ、それとですね、ほとんどの方には関係ないと思うんですが………

•キネティックカプセルに加算できる距離は1日あたり40kmまで、それを超えると「今日はもう作れません明日試してね」と言われる

通常時の8kmカプセルなら5個、今回イベント時のような2kmカプセルなら20個が1日あたり生成数の上限となっています。普通は到達しないので気にしなくて良いです。

■新たなる興味

さて、「楽をして距離を稼ぎたい」というテーマのもとここまでやってきましたが、心のどこかでは分かっていた「結局徒歩が確実、徒歩は基本、徒歩を信じろ、徒歩isGOD」という結果が見事に出てしまったわけで、それでもなんだかんだ半日で10個程度のカプセル生成に成功したわけですから達成感はありました。

しかし、徒歩というのはせいぜい4〜5km/hです。キネカプの速度上限は10km/h。

徒歩なら5セットか6セット、すなわち25〜30分程度で2kmのカプセルが出来上がるところですが10km/hなら半分の時間でいけるんじゃないだろうか。

具体的には、10km/hで5分まっすぐ走ると833m進みます。9km/hなら750mです。

速度上限を超えないように5分で800mはシビアだとしても、700mは現実的な数字です。なるべく9〜10km/hを維持した巡行を繰り返すことで、700m×3セット、すなわち15分で2kmカプセルを生成する最速パターンを組めないだろうか。

歩き終わって喫茶店で一息つきながらデータをぼんやり眺めていた私は、冒頭で否定した手段をうっかり口走ってしまいます。

「やっぱり…自転車かなあ………」

こちらの記事内を「自転車」というワードで検索していただくと、かなり早い段階で私は「自転車は漕いでるじゃん楽じゃないじゃんダメじゃん」的なことを言ってやがります。ここは一つ、自転車に対して丁重に非礼を詫び、土下座してペダルを舐めた上で、改めて一歩進んだ検証を引き続き行うことに決めたのでした。幸いこの日は土曜日で、翌日は日曜日、そしてカプセルの生成距離が2kmに短縮されているイベント期間はほぼ月曜いっぱいまでなので、まだ時間はあります。

自転車で検証を行うにあたって、スムーズに繰り返し走行を行うために以下の条件に合致するコースの選定が必要となります。

•ほぼ直線で平坦な700m以上のルートが確保できること

•交通信号、交差点など不確定要素で停止を余儀なくされる障害がないこと

•自転車での走行およびUターンが容易であること

•キャリアの電波が安定して入り、GPS位置ズレ等のリスクが少ない場所であること

こんなところですが、ひとまずは一旦帰宅して1日の疲れを取り、腰を据えて作戦を練ることにします。

そしていい加減長くなってきたので、ここまでを「阪堺電車編」として一旦締めようと思います。すでに自転車でのデータは取れていますので、追って「ハローサイクリング編」を書き上げたいと思います。

最後まで長々とお読みくださり有難うございました。また続編でお会いしましょう。

それでは皆様、良きINGRESSライフを!!

終わり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?