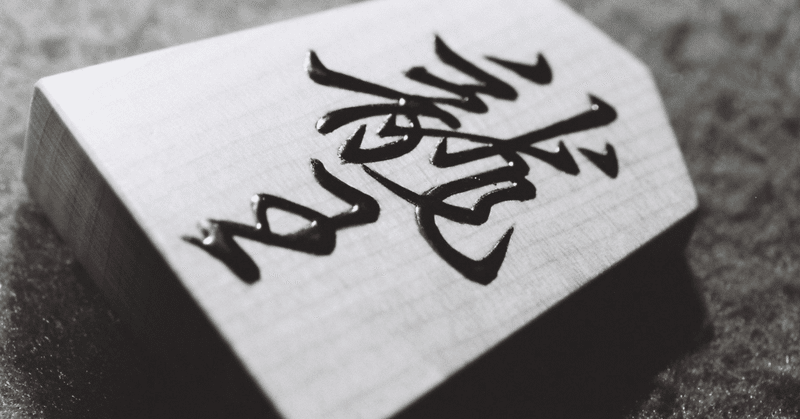

ツミの定義 罪と詰み編

「ツミの定義」

ここでいうツミとは、罪または詰みの状況を意味する。あくまで自分を諌めるものとして使われている言葉であることをご了承頂きたい。

「罪または詰みの状況を生み出している原因」

①哲学的すぎることがロジックを破綻させている

②生身の言葉でないことが現実感を失わせている

③発想や様々なことに手を出すことが本質を欠いている

④知識や中身に集中することが美感(フェチ)を損なっている

以上の4つが主な原因である。

そもそも、哲学的あることが良いということは言えない。なぜなら、哲学的なだけでそれは自分の快楽でその哲学という形式を採用しているのであるから、それはただの快楽に過ぎない。

したがって、哲学的であることが論理破綻を引き起こしているのであればそれはツミである。

生身の言葉ではないことが現実感を失わせているのも、おかしなことである。本来であれば、自分が思ったことが生身の言葉でなければ本来的に言語の意味をなさないことになる。

このことは養老さんやウィトゲンシュタインも指摘している点であろう。

その一例として養老孟司さんは「言語はそもそもコミュニケーションのために作られたのだから、嘘や誤魔化して言うのであれば言語本来の機能を失っている」という意見がある。

また、ウィトゲンシュタインであれば「誰もわからない言語は言語ではない」というような言葉がその一例である。

したがって、一種生身の言葉ではないことがそもそも嘘や誤魔化しになっているため、言語としての機能を失わせている。

それゆえにツミである。

発想力があること、また、様々なことに手を出すことはとても良いことである。しかしそうしたことで、手を広げすぎて、本質を欠くとか、発想が豊かであるから、良いのだという考え方もツミとなる。

知識や中身に集中しすぎることが美感を損なっているということは言える。この感性と理性のアンバランスがツミである。

「それらの4つのツミを踏まえて」

⑴生身の言葉で話す訓練を積もう

例;憧憬・・・独り言学習の一種で生身のノイズが入ったことばを使う。他者には関係しないため、デメリットはない。

⑵論理が破綻していないか確認しよう

例;文章が理論的であるか確認する。

例;構成はしっかりし接続詞は間違いないか注意する

⑶変なネーミングが増えていないかに注意し

よう

例;ネーミングは最低限に抑えてあくまでわかりやすくするために留めよう

⑷感性と理性を合わせ持った行動を取れるようにしよう

例;感性を意識した学習をしよう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?