セミナー【顧客ロイヤリティ最大化!海外コミュニティマーケティングの始め方】の要約

クオン(※)東南アジア代表の奥川です。弊社東南アジア支部では国内クライアントやローカルクライアントのデジタルを軸としたマーケティングソリューションを提供しております。

(※)株式会社クオンは2022年1月に経営統合し、株式会社Mintoとなりました。Mintoはアニメ・漫画などのエンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。世界4カ国に拠点を持ち、コンテンツ×広告、越境IPプロデュース、Webtoon、Web3・メタバースの事業を展開しています。

11月30日に開催されたセミナーでは海外におけるSNSマーケティングの発展型、「コミュニティマーケティング」について話させていただきました。

この記事ではその際にご紹介した内容の一部をご紹介できればと思います。

コミュニティマーケティングとは

コミュニティマーケティングとは、「あなたのサービスや商品が好きでたまらない人たち」を集め運用していくことです。

コミュニティを海外向けに運用するメリット

1. 常にあなたのサービスや商品を購入したいコアなユーザーの育成が可能

2. 広告より、インフルエンサーより、一般の人の意見が一番効果的

3. コアなユーザーから直接的なフィードバックがもらえる

4. 人対人のコミュニケーションにより、無機質な企業感を減らすことができる

5. 複雑化するマーケティングファネルのあらゆるフェーズにおいてコミュニティは効果を発揮できる

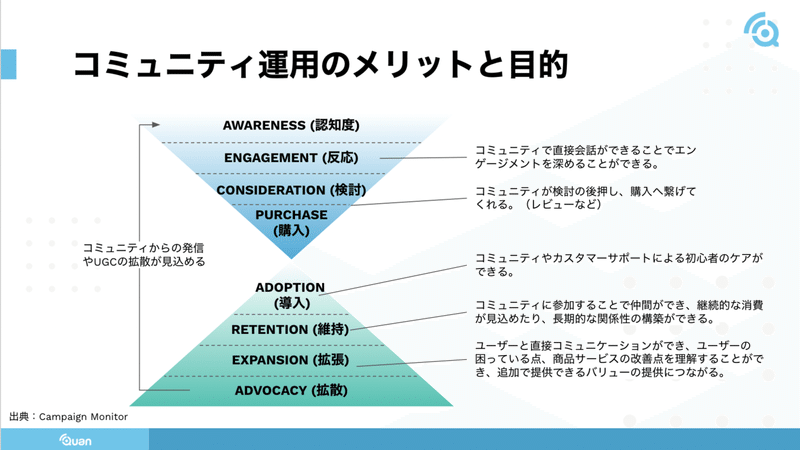

特に5番に記載されている、マーケティングファネルについては以下にて詳細な説明を追記します。

今回のセミナーで紹介したマーケティングファネルは「顧客ロイヤリティの最大化」を目的とされたファネルです。SNSが発達した今、購入フェーズの後にShare(共有)が追加されるケースは一般的になりましたが、このファネルでは、Adoption(導入)やRetention(維持)といった購入後に顧客のロイヤリティを高めていくためフェーズも網羅されてる点が特徴です。

図にある通り、ほぼ全てのフェーズにおいて、コミュニティが貢献できるポイントがあることがわかります。コミュニティには「顧客同士が影響し合う力と企業が直接的に彼らとやり取りを密に行える」2側面から顧客ロイヤリティの最大化を図ることができます。こうしたコミュニティを運営していく上で理解しなくてはならない、彼らの心理について続けます。

コミュニティに人が集まる理由

ここではオンラインコミュニティに参加しているアメリカの16〜64歳2600人に聞いた、コミュニティに参加する理由の調査結果から紐解いて見ていきたいと思います。

この調査結果を見ると、他人からの評価や誰かと繋がっていられる点が理由の半分を占めていることがわかります。我々はこの情報をもとにコミュニティに人が集まる理由を「承認欲求」と「所属と愛の欲求」の2つから来ると考えています。これらはマズロー欲求5段階説で語られている人間の欲求の一部で、詳しくは以下の図からご覧ください。

アメリカの心理学者、「アブラハム・ハロルド・マズロー」が1900年代に発表した説の一つで、人は欲求を満たすことで次の欲求が生まれ、最終的には自己実現の欲求へ向かい成長をしていくという考え方です。(マズロー欲求5段階説について、さらに詳しく知りたい方は図をお借りしたやぎぺーさんの記事が非常にわかりやすく説明されていたため、ぜひご覧ください。)

コミュニティは同じ価値を共有した人たちが集まり、盛り上げていく場所です。人は他者と繋がっていたいと思う所属と愛の欲求から群れを成し、その中で他人から価値を認めてもらいたい承認欲求から他者を助けることで相互関係が生まれます。これらの欲求を満たす為の環境づくりのためには以下のやっていいこと悪いことを考慮しておくことが重要です。

コミュニティは売る場所ではなく、あなたのブランドのファンが他のファンと繋がる為の場所を作り、彼らがコミュニケーションをしやすい環境を整えることが重要です。コミュニティを運営する多くの企業が宣伝目的の投稿を控え、顧客側にもそれを徹底させていることからもこれらのルールは非常に重要です。

海外事例から学ぶコミュニティ運用

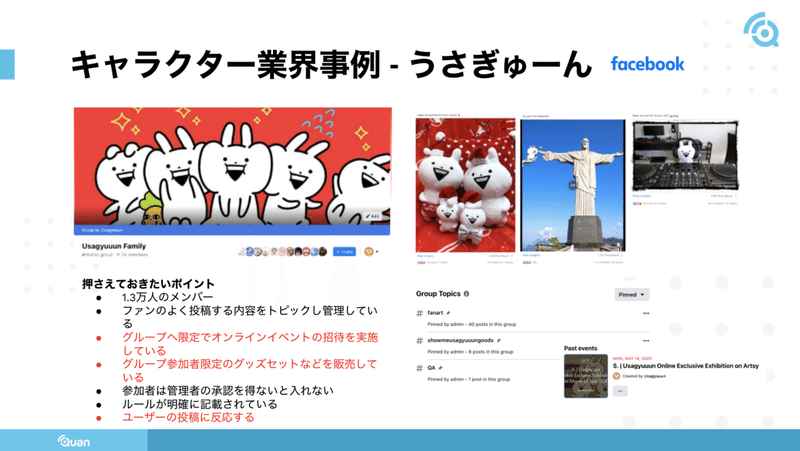

ここで海外で展開されているコミュニティの事例の一部をいくつかご紹介。

これらの事例を見ていくと共通して、ルールの明確化、参加ユーザーのクオリティコントロール、初心者が参加しやすい環境づくりなどが徹底されてることがわかります。また、コミュニティに嫌われる売込み宣伝を行わないための工夫なども行われています。

明日からできるコミュニティマーケティング

ここからはセミナーでご紹介したコミュニティマーケティングノウハウの一部をご紹介します。

①ターゲットを理解する

コミュニティを始める前にそこへ集める人たちの属性や彼らが集まる理由を理解することは人対人のコミュニケーションが重要視されるコミュニティ運用では非常に大事です。これらは自社SNSやCRMツールから情報を取り出したり、オンラインアンケートなどを活用し、深いインサイト情報を獲得することで理解を深めることが可能です。

②チャネルを選ぶ

ターゲットを理解した後は複数存在する海外向けのコミュニティチャネルの中から自社に最も適した場所を選びます。エリアやユーザー属性、自社のコミュニティ運用レベルからチャネルを的確に選ぶことで運用を軌道に乗せることができます。

例えば、アメリカでは企業がコミュニティにFBを利用するケースが多く、ユーザー側の情報を見るとFBとDiscordのオンライン時間が長いことがわかります。

③KPIの設定

長期戦になるコミュニティ運用は新規のユーザーよりアクティブ数を多くの企業がKPIと設定している傾向があります。

初期は新規も重要ですが、一定数集めた後はコミュニティの活性化にフォーカスを当てることが結果的にコミュニティを活発に運営していくためには重要です。

④ルールの決め方

4社のコミュニティでそれぞれ対応されているルールを表にしています。ここで青色になっているものは複数の会社が使用する特にフォーカスすべきルールになります。宣伝目的の投稿は企業側だけでなく、顧客同士であっても禁じている企業がほとんどです。また、海外には多種多様の宗教や文化が存在するため、それらセンシティブな発言も禁止するルール明記が必要になります。

⑤海外コミュニティの難しい点

この調査結果を見ると多くの方がコミュニティ自体の評価が社内でしにくいことを課題と思われているようです。また、一貫したユーザーとのやり取り、人が足りないなど人材とマネジメントにも課題感を持たれている担当者が多いようです。

また、日本から海外市場で展開を行う場合でも最も大きな壁となるのは人材です。日本において英語ができる担当者も貴重ですが、コミュニティ運営経験を持つ担当者はさらに貴重です。Fiverrなどを使えばコミュニティ運営を受託している外国人フリーランスが無数にいますが、彼らのマネジメントを行っていくにもコストがかかり過ぎてしまうケースが非常に多いです。

そんなお悩みを一括で解決するのがクオンです。

弊社東南アジア支部では海外向けのデジタルマーケティングに長けた人材が揃っております。ローカル言語だけでなく、幅広いフリーランスネットワークを活用した多言語対応も可能です。担当者全員がバイリンガルかトリリンガルのチームなので日本語でのコミュニケーションも可能です。

今回はセミナーでご紹介した内容の一部となりますが、ご興味のある方へはセミナー資料の配布も行っておりますので、是非ご連絡ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?