日米半導体協定とその影響

はじめに

1980年代に世界を席巻していた日本の半導体産業が、今や台湾やアメリカとの合弁企業で追いかけねばならない立場になっています。

日本の半導体産業がつまづいた要因に不公平な日米半導体協定を挙げる人は多いですが、調べてみるとそれだけでは済まされない問題が絡み合っていた事が見えてきました。

その背景を調べたアウトプットとして要約して記事にしておこうと思います。

日米半導体協定

1986年、日本とアメリカの間で半導体を巡る貿易摩擦を解消するために締結された第一次日米半導体協定(1986年~1991年)、第二次日米半導体協定(1991年~1996年)があります。

日米半導体協定の要因

1970年、IBMは新型汎用コンピュータに半導体メモリを採用した事などから、それまで軍事、研究機関などの政府調達が過半数だったアメリカ半導体業界は銀行や企業の大型汎用機の需要拡大に伴ってメモリ調達が課題となっていました。

アメリカの半導体企業の生産能力だけでは賄いきれず、アメリカ以外の調達先として品質を高めて来ていた日本製品に白羽の矢が立ちました。

アメリカ側の厳しい検品結果から日本製メモリがアメリカのトップメーカーのそれにも勝るほどの高品質である、とセミナーや技術雑誌で喧伝され大きな反響を呼び「戦後、アメリカが日本に品質管理を教えたが、生徒が先生を超えた」とまで言われました。

日本の半導体業界では製造工程において自動化や不良率を下げる工夫を積み重ねる事で信頼性を高め、不良品をそもそも作らない品質管理を追求し収益性を高める製品歩留まりを改善した事で「高品質の割には安い」と評価され日立製作所、日本電気、東芝などがこぞって競争力の高いDRAMを開発し市場に送り出す体制を構築した事で1981年、世界の64KDRAMシェアで日本勢が69.5%となり30.5%のアメリカに対して日本勢優位の様相が鮮明になっていました。

この背景にはアメリカの半導体製企業は専業で半導体のみを手掛けていたため景気動向の影響を大きく受けたのに対し、日本の半導体業界は大手総合製造業の一部門である事から収支が安定しており、研究開発や設備投資を続けた結果競争力を高められたという事情もあったようです。

この頃から半導体を巡る貿易摩擦が表面化し、アメリカでは国防産業に直結する集積回路で生産と輸出の拡大を続ける日本に危機感を覚えフォーチュン誌やビジネスウィーク誌などで度々アメリカが日本に負けるかもしれないとする「日本脅威論」が叫ばれるようになり、「日本の半導体産業はDRAMに特化しておりマイクロプロセッサなど全般的にはアメリカ半導体産業に分がある」という冷静な分析も顧みられず、産業界のみならず政界などでも日本はアンフェアだ、という認識が共有されるようになっていました。

・日本企業はシリコンバレーでスパイ活動をして複製した製品が日本市場のシェアを占めている

・ダンピングしている

・通産省が半導体メーカーを集約し日本エレクトロニクス企業がお互いに製品を補完的に購入し合えるようにした

・米国企業への参入障壁がある

といった日本半導体業界への不満が噴出します。

1985年に米国半導体協会SIA(Semiconductor Industry Association)は米通商代表部に「日本の半導体産業は日本の閉鎖的市場を背景に過大な設備投資で安値輸出をして米半導体産業に被害を与えている」とし通商法301条(スーパー301条)に基づき提訴。マイクロンによる日本製64KDRAMのダンピング容疑で訴訟も起こされます。

折しもDRAM市場が飽和し、値崩れした事からIntelがDRAM市場から撤退しますがこれは当時の同社の限られたリソースをMPU(マイクロプロセッサ)に集中する企業戦略でしたが世界で初めてDRAMを製品化し世に送り出した同社の決断はアメリカの苦境を象徴する出来事として映ったようです。

SIAの提訴が認められる仮裁定に慌てた日本はアメリカ側との幾度かの交渉を経て1986年9月、日米半導体協定を結びます。

日米半導体協定の影響

5年間を目途にした協定では

・日本市場における外国製半導体のシェア拡大

・公正販売価格による日本製半導体の価格固定

が取り決められました。

市場価格が下落していたDRAMとEPROMにおいて四半期ごとに日本のメーカーが提出するコストデータを元にアメリカ政府が独自に算出した公正市場価格(Fair Market Value:FMV)が設定され、この価格以下で販売するとダンピングとして扱われるものでした。

価格変動せず市場原理が働かなくなった為、日本企業の各社で競争原理が働きにくくなった事で開発のモチベーションが低下し中長期的な競争力低下につながったという見方もあります。

またこの時期に日本の半導体企業が出願する特許申請が一万件以上に増大していたため処理に追われた特許庁から各社に出願数を減らすようにと指導が為され半導体関連の特許出願が激減した事も技術開発の弱体化を招いた一因だったようです。

しかし1987年4月には日本市場でアメリカ半導体製品のシェアが伸びていない事から制裁措置としてパソコン、カラーテレビ、電動工具に対して100%の関税率を課すことがアメリカ議会で可決されます。

半導体そのものに課税してしまうとアメリカのメーカーが製品を作れなくなってしまう為の措置でした。

日本政府は関税及び貿易に関する一般協定(GATT)に違反ししているとして提訴しますが、農産物との絡みもあって撤回しています。

1991年に失効する第一次協定を引き継ぐ形で6月、新たに第二次半導体協定が締結されました。

・日本の半導体市場における外国製のシェアを20%以上にする

・日本の半導体メーカーによるダンピングの防止

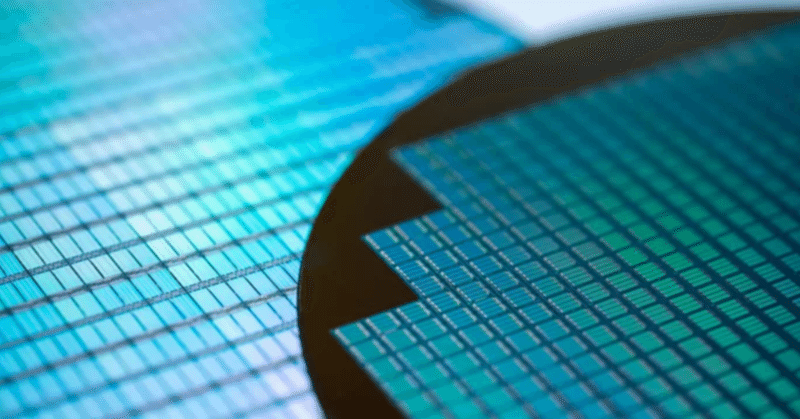

ダンピング防止は通産省電子機器課が主導して各社の生産量についてどの工場で何枚のウェハを投入したのか、とか何月何日に幾ら出荷するのかといった具合に詳しく調査されたようです。

もっとも他の産業と違い、投入されたウェハを半導体チップにする為に数百の工程を繰り返す中で様々な要因によってアプトプットされる良品の個数が変わってしまう半導体製造では原材料数から明確な製品個数を報告するのは正確ではないとして相当苦慮したようです。

通産省は外国製半導体の市場シェアを調査する「シェア・モニター」で外国製の半導体使用率を高めるように各企業に強く働きかけます。

1987年に設立されていた半導体国際交流センター(INSEC)、1988年に外国系半導体ユーザー協議会(UCOM)、外国系半導体商社協会(DAFS)などを設立、半導体ユーザー企業の購買担当役員が責任者となり自社の海外製品購入を指揮していた事はアメリカでは特に評価されたようです。

指示を受けた日本企業では東南アジアで売られている安いDRAMを回収するため香港などのマーケットで直接買い付け、再利用する訳にもいかずに廃棄したり日本製半導体を逆輸入するなどしたようです。

円高やDRAM製造に特化し価格面で優位だった韓国製DRAMを採用する動きが広がるなどして第二次日米半導体協定が終了する1996年には日本における海外系半導体のシェアは28%になるなどしましたが、世界的にも日本製半導体が競争力を無くしシェアを落とし、米国がシェアトップに返り咲くと共に韓国がDRAMシェアで日本を追い越すなど日本半導体の苦境が鮮明になりました。

この為、日本企業では半導体部門の再編などでシェアの挽回を目指しますがあくまでも企業論理の中で過去No1復権を目指した範疇に留まり、国際水平分業体制への対応など注目されず、利益率の高い新製品を生産するには年々巨額の投資が必要になって来ていた半導体事業は企業グループ内での立場が弱まり、また「ウィンテル連合」と言われたパソコン市場に向け対抗する新製品の開発と言うインセンティブも働かなくなっていったようです。

後に、数値目標を一次協定の段階から盛り込んでいたのかいなかったのかが問題となり数値目標を記した「サイドレター」の存在が政治問題として波紋を読んだばかりか、日米間でこの扱いの認識に齟齬が生じるなど問題がありました。

アメリカのクリントン政権では半導体協定に数値目標を盛り込んだ事を成功例として高く評価し、自動車産業などの多方面にも広げようとしましたが日本側は日米半導体協定の教訓からこれを拒否し、なんとか競争力を落とす事だけは避けました。

一方で、1990年代後半から苦境が鮮明になりつつあった日本の半導体産業を盛り立てる為、数々の国プロやコンソーシアムが打ち立てられましたが、どれも大きな成果を残したとは言い難かったようです。

1997年にはパソコンブームがひと段落してPC市場が飽和し減産になった事から16MDRAMなどの価格が下落。アジア通貨危機もあり半導体不況に突入します。

この影響もあり1999年に富士通が汎用DRAM事業からの撤退を表明、日立とNECがそれぞれのDRAM事業を分離し統合する形でエルピーダメモリが設立されますが2012年に経営破綻し米マイクロン・テクノロジーに買収されます。

2001年には東芝が汎用DRAM事業から撤退。

2003年、日立と三菱電機のロジック半導体部門を統合したルネサステクノロジ設立。

プラザ合意からの円高誘導政策、好況不況を定期的に繰り返す半導体固有の市況の変化のあおりや製造を分離する国際的な水平分業体制への変化に対応しきれなかったなどもあり、全てを日米半導体協定が原因とする事は出来ないにしても、つまづくには十分すぎる影響があったと言えるでしょう。

韓国半導体産業の影響

1985-86年のアメリカ景気後退による需要の低迷から供給過剰になった64KDRAM価格が3.5ドルから30セントにまで下落する中、「漁夫の利」を得た格好になったのが80年代から本格的に立ち上がって来た韓国半導体産業でした。

1985年こそ打撃をうけたもののアメリカや日本に追いつく為に開発、生産体制を整えて来た事が86年以降のDRAM価格回復と相まって大きく成長していく事になります。

韓国半導体産業の特徴は

・国家による電子産業成長戦略に経営多角化したい財閥グループが参入

・財閥系列として総帥以下の「秘書室」などの側近グループが強力な権限を持つトップダウン体制による迅速な意思決定と行動力

・後発スタートで先発組にキャッチアップするためメモリ事業、中でも規格が統一され汎用性が高く売上が見込めるDRAMに特化し、複数の世代の製品を同時に開発する「並列開発」に人材と資源を集中投資し、製造技術でウェハの大口径化を急ぎ飛び飛びで技術開発する「跳躍戦略」で短期に日本と同レベルの製品を製造できるようになった

・アメリカ、日本といった先行組みからライセンシーを受ける技術導入で開発期間を短縮

・タスクフォースチームや海外法人で高度人材を採用し、技術者と研究者が双方向的で新技術を構築して社内で技術展開

・国家プロジェクトにより製造技術の研究開発に参加した大手三社が研究を分担し素早く技術を吸収

という特徴がありました。

技術的にもキャパシタを結晶面に溝を付けて造り込む難易度が高く後に微細化で問題が起きるトレンチセルではなく、歩留まり改善が容易だった積層して造り込むスタックセルを韓国大手半導体企業3社が揃って採用するなどコスト意識が強く、また当時の人件費がアメリカはもとより日本に対しても低く、特許料支払いを考慮しても尚、研究開発費や販売管理費などでも優位性がありました。

ここに来て1986年に日米半導体協定(第一次)により、日本の半導体産業は準管理貿易体制となり、日本の半導体製品がダンピング防止策として製造原価調査を元に販売価格を自主決定する(Fair Market Value)事によりDRAM市場の価格が回復するとともに、1992年までに外国製半導体の日本国内シェアを20%以上にするため日本製に対して品質的にも肩を並べてきていた韓国製DRAMが採用されるようになった事も追い風となりました。

60年代から70年代の投資誘致で製造業の地盤を固め、80年代までの海外からの技術移転推進政策により製造技術を高めた韓国半導体産業は80年代後半から研究開発や国産化を推進する政策によりそれまでの後追い模倣産業からの脱却を図り研究開発力と製造能力を高め、技術改良を超えた自主開発の領域に挑戦し開発に5年、製品サイクル3年と言われたDRAM製品のメモリの微細化、大容量化の競争時代にはついに新製品販売で先行するまでになります。

更に90年代、産・学・官の半導体共同研究開発を通じで先端技術の水平展開が図られると共に企業や大学の研究者らがこれらの知見を持ち帰ることで高度人材を育成した事もあり「日韓逆転」にまで発展させる原動力になります。

アメリカ企業に直接半導体を納めていた日本と違い、韓国でDRAM生産が軌道に乗った頃から個人用のパソコン生産が台湾などで拡大していた事で、アメリカ企業製品向けのDRAMであってもこれらの東アジアでのパソコン組み立てOEM企業との取引きとなっていたため、日本ほどの激しい対米貿易摩擦でバッシングされるような事もなく成長を続けることになります。

一方で特許侵害などで度々訴えられた事で日米に対して支払う特許使用料などが増大していく事で研究開発の重要性が認識されましたが、それらはもっぱら製造技術に焦点が当てられたため材料や製造装置と言った基礎的な部分については日本などへの依存度の高さが日本との決定的な決別に至らない要因として作用しているようです。

国家プロジェクトの意義

1990年代に半導体のシェアでアメリカに逆転を許した日本は危機感を募らせ通産省主導で半導体関連研究の国家プロジェクトやコンソーシアムを立て続けに打ち出します。

これは生産技術などで数々の成果を出し1980年代の日本半導体産業飛躍の起点となった超LSI技術研究組合に倣ったものでしたが日本の半導体産業衰退に歯止めをかける事は出来ませんでした。

要因は様々あるようですが、実際に必要性がある研究と言うよりは、研究の為の研究に各社の開発現場が労力を割かれた事や「中央研究所」体制が生産現場が研究開発をも担う水平分業が主体になっていく変遷の中で時代に合わなくなりつつあった事などが挙げられます。

官民、産官学共同事業は半導体に限っても日本の超LSI技術研究組合、アメリカの企業連合SEMATECH、台湾の工業技術研究院、韓国の半導体共同研究開発など明確な目的があり、各社が垣根を超えた協力体制の下に成果を共有する場合において、その国の半導体産業を発展させる礎になっている事が伺われます。

逆に戦略そのものが曖昧だったり産業構造や市場ニーズと乖離していたり、参加企業が研究成果を秘匿し独占しようとした場合などでは然したる成果が残せていない事にも注目する必要がありそうです。

日本半導体復権への道

TSMCの製造工場熊本誘致や筑波研究施設の開設、IBMやimecといった外資との協力体制の元に2nm級の半導体量産を目指すRapidusの設立など、日本半導体産業巻き返しの動きが本格化していますが、技術的な困難以外にも課題が無い訳ではありません。

まず、それらの工場で生産された半導体を何に使うのか、という事です。

卵が先か、鶏が先かの問題でもありますが半導体のチップはそれ単体では機能せず、何らかの製品に組み込んで電気的に作動するものです。

1970-80年代には日本はアナログ半導体を組み込んだ電化製品が高品質高機能であった事から世界に輸出する花形産業になっていました。

1980-90年代にかけてはパソコンブームに乗ってパソコン組み立てのエコシステムが構築された東アジア向けに需要を満たす半導体が輸出されました。

高機能を実現する次世代半導体はムーアの法則に則っても既存の半導体を置き換える程のインパクトがあるでしょうか。

ラジオ、電話機、テレビ、ビデオテープレコーター、パソコン、こういったものは現在では高機能、高級化を追求するよりもスマホに組み込まれた機能の一部として広く現存しています。

これは30年で半導体の集積度が100万倍になるムーアの法則、言い換えれば30年前の100万分の1で半導体製品が手に入る事が具現化されたものであり、半導体の高性能化、低価格化は新しいイノベーションを起こす事が可能であり、それらは旧産業製品を置き換えるという事を意味しています。

これらを踏まえた時、既存の製品の高性能化ではなく、これまでにない製品の開発こそ産業振興で目指すべきで、それを駆動するのが最先端半導体と言う事になるかと思います。

日本は少子高齢化に向かっており、どの産業においても人手不足が今後ますます深刻化していく事が確実視されています。

自動運転車や農業、工業の自動化など、技術革新によって実現する可能性があり、特にロボットは頭脳であるAIだけでなく、センサーなどのMEMS、高速通信による遠隔監視などが高度に統合された複雑システムであり、本来であれば日本が得意とする分野であったはずです。

多くの国では軍事用のドローンやアンドロイド兵士が連想されるロボットですが、日本においては人手不足を埋め合わせるという明確な目的が想定でき、この分野で世界をリードする可能性があります。

半導体発祥のアメリカは元より韓国や台湾などで半導体産業が勃興する時、潜在的なニーズに焦点を当て、国家が主導し学会と産業界が一体となり研究成果を商業レベルに展開する事が成功に繋がる条件となっていました。

またそれらを牽引する半導体産業に欠かせないのが次世代研究を担う高度人材です。

かつての国プロでは技術的成果ばかりが注目されてきましたが、これらのプロジェクトを通じて高度人材が集結し、知見や能力を磨くばかりでなく連携が生まれるなどの副次的効果もありました。

今の日本は半導体産業が活性を失う中で、そういった人材が他業種に移ったり活路を求めて海外に流出してしまったため最先端研究開発を担う人材の育成こそが半導体産業復権の為には必要になて来るであろうと思います。

先に挙げたTSMCとの協業やRapidusが半導体チップのアウトプットだけでなく、次世代を担う人材も輩出する機関として機能する事を願うものです。

まとめ

・日米半導体協定は日本が得意としていたDRAMを狙い撃ちにしたため、日本企業側が積極的な対応が出来なかった。また数値目標が課された事で多くのファクターが不利に作用した。

・プラザ合意からの円高誘導で国内の半導体産業の競争力が低下し、これまでの高収益を維持できなくなり、企業論理で部署の立場が弱まり事業の自由度が失われた。

・高集積度の為の投資が巨額になり、一社で全てをまかないきれず国際的な水平分業の流れになっていく中、対応するモチベーションが失われていた。

・挽回の為の国プロでは焦点が定まっておらず結果に繋がらなかった。

参考資料

書籍

・日本半導体 復権への道(ちくま新書) 牧本次生(著)

日米半導体協定の幕引きにも立ち会う。

海外ではその功績がモリス・チャン氏らに列して表される。

・技術発展と半導体産業―韓国半導体産業の発展メカニズム 宋 娘沃 (著)

先行研究の問題点を補完しつつ韓国半導体史につて詳述。

・台湾ハイテク産業の生成と発展 (アジア経済研究所叢書 3) 佐藤 幸人 (著)

当時の台湾の電子産業を取り巻く状況を紐解いた一級の資料

・電子立国は、なぜ凋落したか 西村 吉雄 (著)

日経クロステックでの連載などを元に再編したもの

web資料

・日本の半導体に関する第三国モニタリング措置https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/3_dispute_settlement/33_panel_kenkyukai/1990/90-25.pdf

・第二次半導体国家プロジェクトの発足 谷光太郎https://core.ac.uk/download/pdf/35424562.pdf

・半導体産業における独占 榎本里司

https://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/kiyo/DB00010490.pdf

・日米半導体貿易摩擦とは一体何だったのか 中沼 尚https://www.shmj.or.jp/dev_story/pdf/nec/nec_e10.pdf

・日米半導体摩擦の分析-数値目標とその影響- 土屋大洋

・インテル社がDRAM事業から撤退(1985年)した経緯

・ニッポン半導体「敗戦記」国と企業が犯した過ち 東洋経済ONLINE 前田佳子

・角南英夫・研究開発履歴

・国内半導体業界に迫る衝撃の再編シナリオ ジェイスター株式会社 豊崎 禎久

・日米半導体協定の終結交渉の舞台裏、「まさに戦争だった」 日経クロステック編集部

・日本のDRAM、「安すぎる」と非難され、やがて「高すぎて」売れなくなる 西村吉雄

・日米貿易戦争の原点 サイドレターを追って(上) 論座 藤田直央

・日米貿易戦争の原点 サイドレターを追って(下) 論座 藤田直央

・米国は30年前と同じ、半導体交渉当事者がみる米中対立 日経ビジネス

・PPM分析にみる日本半導体産業界のポジショニング20年史〜その2〜 - 転職×天職 -

・日本半導体歴史館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?