4年ぶりにクオラカップを開催しました

皆さん、こんにちは。経営企画室 能瀬です。去る4月12日(金)4年ぶりのクオラカップを開催いたしました。

クオラカップとはクオラグループ全体で前年度の改善活動を発表しあいアイデアや活動を共有し、交流を図ることを目的とした業務改善コンテストです(今年は2024年ですが前年度の活動の発表となるため「クオラカップ2023」です)。例年4月の第2金曜日に開催しております。

全エントリー18チームから一次審査(書類選考)を通過した10チームが本戦に出場しました。どのチームの取り組みも質が高く一次選考の審査員は苦労したようです。

本戦の審査は

10名の審査員が

・問題把握、解決力

・活動結果

・活動の質、プロセス

・グループへの貢献度

・発表の技術

の5つの視点を元に各100点ずつの持ち点で合計1,000点にて総合順位1位~5位を表彰します。

また、審査員を除く会場のオーディエンスに一番素晴らしかったと思うチームを1チームだけ記載してもらい、「会場賞」として表彰しています。

発表内容を全てお伝えしたいところですが、ここからはダイジェスト形式でお送りします。

1.周術期業務改善チーム(クオラリハビリテーション病院あいら 看護部一般病棟)

ヒヤリハットに繋がることのあった手術申し送りチェック表を使用した業務を周術期を、チェック表と周術期マニュアルの見直すことで改善することを目的とした取り組みでした。さつま町の病院でも水平展開できそうな内容でした。

2.ACPプロジェクトメンバー(クオラリハビリテーション病院 医局・看護部・リハ部)

ACPプロジェクトチームリーダーの久保先生が発表されました。これから本格的に行っていくACP(アドバンス・ケア・プランニング:意思決定支援)の取り組みについて、啓蒙を目的とした発表でした。全チームの中で最も幅広い部署が共同して行っている取り組みでした。

3.内服インシデントチーム(クオラリハビリテーション病院あいら 看護部一般病棟)

内服に関するインシデントの原因の半数以上を占めていた「確認不足」を減らすために行った取り組みの紹介でした。

①内服管理に対する内服アセスメントシートの活用方法の提案、追加

②内服管理マニュアルの周知、服薬管理方法の認識の統一化

③内服管理に対する看護師の意識調査

④内服管理用紙の患者さんの反応、結果

の4ステップで取り組み・効果検証を行い、「確認不足」によるインシデントの減少に成功していました。

4.そうだ、通所リハへ行こう!(通所リハクオラiクオリエ)

新型コロナ流行期間、積極的な活動の提供ができなかったことで、利用者様から「暇だ」という声が多く聞かれるようになりました。利用者様自ら積極的に目標や意欲を持って活動に取り組むことができるよう行なった取り組みの発表でした。グランドゴルフ大会、カラオケ大会、作品展示会、喫茶、園芸、オンラインレクなど様々なアクティビティを開催し、その後利用者様からにアンケートを取ることで効果検証も行なっていました。

5.プライベート充実し隊(認定こども園クオラキッズ 保育課)

これまで認定こども園と託児所でバラバラで遅番勤務スタッフを設定していたことで、託児所のスタッフの長時間勤務が慢性化したり、常に早・遅番勤務をしなくてはならず負担が大きくなっていました。夕方の時間の保育体制を見直し、グループ内の潜在保育士を活用することで、超過勤務時間の減少に成功しスタッフのプライベートの充実を図ることに成功した事例の発表でした。

6.マモリエあいら 愉快な仲間たち(特別養護老人ホームマモリエあいら 生活サービス課、相談課・地域連携室 )

マモリエあいらで日頃から行われている入居者様のその人らしい暮らしの継続を目指し、移乗動作、排泄、入浴等、様々な援助技術の質向上への取り組み。取り組みの一つである、「パーソン・センタード・ケア」の理念に基づく認知症ケアの実践において、職員が認知症への知識不足を実感すると共に、目の前の入居者様に表れる中核症状、周辺症状(幻視、幻聴、興奮、介護抵抗等)に対し、その対応方法について職員の迷いや葛藤、また精神的ストレスが問題になってきました。その問題に対して2021年から「情動療法プロジェクト」を立ち上げ実施してきた実践についての紹介でした。

7.ハリーコールがんばり隊(クオラリハビリテーション病院あいら 看護部外来)

ハリーコール(緊急時に院内のスタッフを招集する非常放送)発生時に対応に自信がないスタッフが多いことが判明しました。実際にハリーコールが発生した際の看護スタッフの動きを時系列で書き出し、良かった点や改善点を抽出しマニュアルを作成。発生時に必要な人数や物品、それぞれのスタッフの自信がない急変処置を明らかにしました。苦手な処置は各自練習を行ない、シュミレーションを行なうことで、スタッフの不安の軽減に繋がりました。

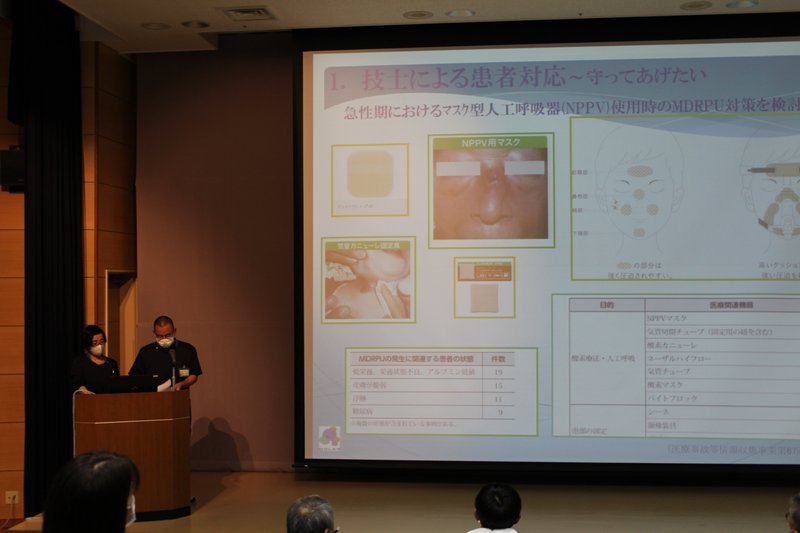

8.これまでのTeamC~これからのTeamC 臨床工学技士取扱説明書(改訂版)(クオラリハビリテーション病院 看護部透析室)

病院運営に欠かせない医療機器。その医療機器を日々管理している臨床工学技士チームの取り組みを紹介する発表でした。マスク型人工呼吸器を使用する際の圧迫による皮膚損傷を予防するための対策や、廃棄となる機器の部品の再利用による経費削減、活用したほうがいいと思われる新しい機器の提案など、普段目立たないながらも縁の下の力持ちとして行なわれていることがよく分かりました。

9.パターン把握チーム(クオラリハビリテーション病院あいら 看護部回復期リハビリテーション病院)

これまで排尿や睡眠パターンを把握することができないことで、頻尿や中途覚醒の患者様の状況把握ができなかったり、統一した看護ケアが提供できないことで、業務負担のひとつの要因となっていました。機器を導入することなく、「排尿日誌」と「ハルンアナムネ表(排尿パターン把握ツール)を作成し、スタッフの声を元に改訂を重ね完成に至りました。対象患者がおらず使用には至らなかったものの、部署内でのツールの周知度は94%とのことで、今後の活用が期待されます。

10.短時間利用でガッチリ(老人保健施設クオリエ リハビリテーション課(通所チーム))

2019年の診療報酬改定時に廃止された病院外来での維持期リハビリテーション。そこで病院でのリハビリができなくなった利用者様の受け皿となるべく始まった1~2時間での「短時間外来リハ」の取り組みについての発表でした。導線改善・多職種間での連携向上を目的としたレイアウトの変更など幅広い取り組みを行なうことで、待ち時間が少なく、質の高いリハビリテーションの提供に繋がりました。利用者様へのアンケートでは9割以上の方に「満足・ほぼ満足」という声をいただいているそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すべての発表が終わり、ここで会場投票のアナウンス。これまで会場投票は紙で行なっていましたが、集計作業の効率化を目的としてWEBサービスを取り入れてみました。

続いて審査結果の集計時間を利用して2つの表彰を行いました。

永年勤続表彰

医療法人クオラ・社会福祉法人クオラでは、15年から25年、35年と10年毎の永年勤続者を対象にグループへの貢献への感謝とその功績を讃え、表彰するとともに金一封を贈呈しています。

今年は、両法人合わせて合計50名(35年:3名、25年:8名、15年:39名)が対象となり、勤続年数35年の3名の職員が代表して表彰を受けました。

ケアマイスター認定

もう一つの表彰として、社内資格制度であるケアマイスター制度にてスペシャリストの認定式を行いました。

今年度は19名(うちジェネラリストが3名、アドヴァンスドが2名)が表彰されました。スペシャリストに認定された皆さんには率先してグループ全体のケアの質向上に努めていただきたいです。本当におめでとうございます!

ケアマイスター制度について、詳細はこちらをご覧ください。

審査結果発表

審査の集計が完了。松下理事長の「それぞれ非常にクオリティの高い発表でした。これからもこれを続けていきましょう。」という講評に続いて、いよいよ結果発表です。

まずは会場の心を一番掴んだチームの発表です。

会場賞:そうだ、通所リハへ行こう!(通所リハクオラiクオリエ)

第5位:パターン把握チーム(クオラリハビリテーション病院あいら 看護部回復期リハビリテーション病院)

第4位:プライベート充実し隊(認定こども園クオラキッズ 保育課)

第3位:そうだ、通所リハへ行こう!(通所リハクオラiクオリエ)

会場賞に続く受賞となりました。

第2位:これまでのTeamC~これからのTeamC 臨床工学技士取扱説明書(改訂版)(クオラリハビリテーション病院 看護部透析室)

そして、いよいよ第1位の発表です。

第1位 マモリエあいら 愉快な仲間たち(特別養護老人ホーム マモリエあいら 生活サービス課、相談課・地域連携室)

ケアの質を高める数年に渡る取り組みが評価されました。

ここ数年は新型コロナウイルスの流行で、すべてが停滞しているような気持ちにさせられることが多かったですが、今回の発表を通じ全事業所が着実に日々前に進んでいることを実感することができました。

表彰を受けたチームだけではなく、発表した10チーム、また本戦には進めなかった全18チームの努力の結果が今回のクオラカップの盛り上がりへと繋がっているように思います。また明日からグループ全体でサービスの質の向上に向けて努力してまいります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?