〜絶対売らない100枚〜 No.10

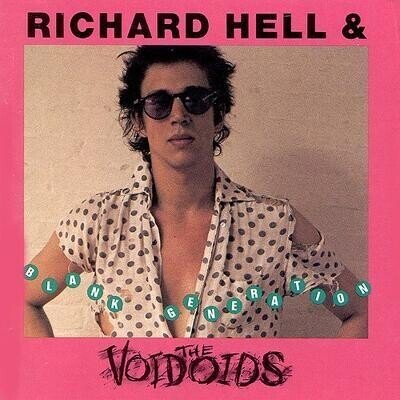

Blank Generation / Richard Hell & the Voidois

正直に告白すると、洋楽のバンドで最初に洗礼を受けたのはセックス・ピストルズの「勝手にしやがれ!!」である。おそらくは高校1年ぐらいの頃か、今となってはきっかけは忘れてしまったが、素直に「めちゃくちゃカッコいい!!」と思って夢中になった。Youtubeで見られる危険な香りに満ちたヤバそうなライブ映像、目を剥いて痙攣するように歌うジョニー・ロットン、そして血だらけのシド・ヴィシャス、そういった音楽もビジュアルも含めて、何もかもが衝撃的だった。そこまで魂を抜かれておきながら、しかし「こんなこと自分にはできっこない」と思って、ギターを買うこともバンドをやることも無かった、なんとなくどこか達観したようなガキだったのである。

「正直に告白すると...」なんて枕詞を付けたのは、それから随分と時間が経ってしまい、私の中のパンクと言われる音楽に対する思い入れや距離感もかなり変化してしまったからである。パンクに火をつけられる、なんてことは特段珍しいことではないが、だからこそ今はなんとなく気恥ずかしい。現在は音楽としてのパンクを意識的に熱心に聴くことはあまり無いし、セックスピストルズの「勝手にしやがれ!!」もCDは手放してしまって手元にはない。

ただし、アティテュードとしてのパンクは今も嫌いじゃない。やはり形式はどうでもよい、問われているのは中身とりわけ本質の部分に何があるか、である。そう考えると、結果としてはパンクじゃないような音楽が最もパンクだと思う。例えば、JON(犬)の歌、あれはどう聴いても音楽的にはパンクじゃないが、私的には歌による最良のパンクではないかと思う。他にもサチコMによるサインウェイブの演奏、阿部薫のアナーキーなジャズ、クリスチャン・マークレイのターンテーブル演奏、デレク・ベイリーの即興、ウルトラ・ビデ、ほぶらきん、ニヒリスト・スパズム・バンド。

つまりは、「訳の分からないもの」が面白い。意味があるのか無いのか、これは良いのか悪いのか悩ませる音楽。容易には答えを出せない音楽。音楽だけはそれなりに時間も労力も、お金もかけて聴いてきたのだから、今更単に"テンションを上げる"為になど、聴けない。そもそも音楽は手段ではない、音楽は「音」そのものが聴かれるべきもので、ただそれだけのものだし、それでいいのだ。

という訳で、パンクロックそれ自体は今の私にとっては概ねどうでもよろしい音楽である。しかし、そうは言っても音楽も中身も文句なしにパンクしてると過去も今も思うものは少なからずある。ヘル&ヴォイドイズの「ブランク・ジェネレーション」はその筆頭と思える数少ないアルバムのひとつだ。

リチャード・ヘルという男は歌手としてもベーシストとしても高い評価を得たとも言い切れず、詩人としての才能や評価もなんぼのものかよく分からない。しかしこのアルバムは良い。なんとなく初期のルー・リードのソロに近いような退廃的な感覚。汚い澱みの中にしか存在しない美しさと、格好のよさと情けなさの絶妙なブレンドはやはりリチャード・ヘルの魅力である。つまりは、例えばトム・ヴァーライン程にアーティスティックではなく、ジョニー・サンダース程に突き抜けてはいない。極めて中途半端で雑な才能である。ロバート・クワインのソリッドなギターは文句なしにカッコいいし、リズムもタイトに決まってるが、そこにリチャード・ヘルの何とも言えないダメ〜な感じ、しかし、それがなんとなくクセになるし、どこにも属さないような妙なオリジナリティに繋がっているように思える。

別に「下手な中にある無垢な輝き」に価値があると言いたい訳ではなく、そういう話をすると音楽というものが実相から離れて些か嫌な意味でややこしくなってくるので気を付けなければいけない。リチャード・ヘルにしたって、別にいいかげんにやっていた訳ではなく、きっと詩も歌もベースもそこに色んなものを込めていたはずだ。要は「かっこ悪いということはなんてかっこいいんだろう」ということであって、それは信じていたいのである。しかしまぁそれはそれとして、実はこのアルバムの「音」は非常にいい。ハイファイという訳ではないが、質感というか手触りがいいというべきか、大きい音量で聴いてもくどくない、意外にもキメの細かい録音となっている。もちろん演奏にも無駄がない、音が多くもなく少なくもないのだ。音楽はジャンルを問わず過剰であると、良くない。その点で、この「ブランク・ジェネレーション」は量と質とが絶妙である。素朴に語るのならば、そんな辺りが何度も聴くに堪えうる理由なのかもしれない。

そんなに思いを残しているにも関わらず、リチャード・ヘルのソロは全く聴いたことはない。聴きたくないという訳でもないが、自分でもその辺りの心の機微というかテンションはよく分からんといったところではある。やはり、歳をとってしまったということなのかもしれないが、失くしてしまった気持ちというのはやはり失くすべきものなのである。一般的に言うところの「格好のいいもの」には今はあまり惹かれない。だったらダサければそれでいいのかというと、そういうことでもない。本当の意味で格好の良い奴の音楽はダサくてもダメでも地味でも冴えなくても平凡でもやっぱり格好いい、分からない人にはひっくり返っても分かってもらえない話かもしれないが、そうなのである。もちろん、天才の作る音楽に救われたような時もあるが、肌感覚で言えば名もなき人々の名もなき声や音の方に随分と救われてきたような気がする。

「救い」なんて言葉を大袈裟に使ってしまったが、本質的には音楽が何かを救うことはたぶん無い。ただ、まだマシな何かであったり、ほんの少しだけ良い一日にしてくれるぐらいの効果はあると思う。社会や人間の実相に比べてみると、「芸術」というものがどこか遠くの幻のように、ひどく空虚に感じる時がある。綺麗なコンサートホールで、上等な服を着て上品で華麗な音楽を聴く、もちろん否定はしないが、油断すると自分の中の野蛮な何かが「偉そうにすんじゃねぇ」とがなり立てたくなる。やはり、そんな選民的で高尚なものは要らない。もっと剥き出しのものに、自分の身を曝したい。そういう気持ちの時に、ヴォイドイズをかける。ヘルが歌ったものと、自分の心の内の色んな感情はもしかしたら質的には全く同じものではないか、そう感じる。そして、少しだけ安心する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?