先延ばし魔の大学院生が、やる気が出ないときに実践する対処法(パターン別)

はじめに

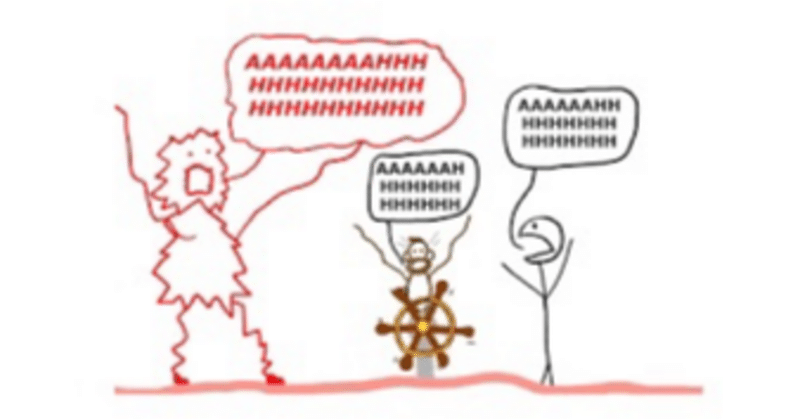

記事の画像に使わせていただいているのは、ティム・アーバンのTED talks(下記リンク)で出てきたイラストです(9:13あたり)。

これは、先延ばし魔の締切直前の頭の中。

右の棒人間は、理性的な人。真ん中のサルは、すぐに楽したいサル。こいつが意思決定の舵を握ってしまっている。そして、締切が迫ると、サルの唯一の天敵パニックモンスター(左)が目を覚まし、システムが混乱!

とまあ、そんな状況を描いたイラストです。先延ばし魔に心当たりしかない私は、この方のお話が大好きで、何回も見ました。

ところで、あなたがこの記事を開いているということは、やる気が出なくて困っている、ということでしょう。

「やる気が出ない」とは言っても、その事情は人それぞれ。

その1)やるべきことは決まっていて、締切/納期も迫っていて、それなのにやる気が出ないというパターン。これにも、満身創痍になっている場合と、重度の先延ばし魔の2つがある(と思います)。

その2)今何をやるべきか自分で決められるけど、自分の意志に委ねられているからこそ「今日はなんかダメだ~」ってなるパターン。名前をつけるなら、おそらく中だるみ。

その3)仕事とは直接関係ないけど、例えば家族の不幸とか失恋とか精神的な大ダメージを受けたばかりで、何も手につかないパターン。心ここにあらず、と呼ぶことにしましょう。

たぶん、他にもパターンあるけど、私が思いつく「やる気が出ない」パターンは以上。ただ、「そもそも取り組むべきことに全然興味がなくてやる気が出ない」というパターンは排除しているので悪しからず。これは、私もまだいい対処法が見つかっていないのです。

この記事では、上記3つのパターンに沿って、大学院生活5年目の私が実践しているやる気が出ないときの対処法をご紹介します。

え?ライターでもないのになんでこんな記事書いてるかって?

今日研究のやる気が出ないからに決まってるじゃないですか笑

1)やらなきゃいけないのに気が進まない日

A. 満身創痍の場合

今進めている仕事、レポート、論文、何でもいいですが、そのままで提出しても及第点はとれるレベルに達してますか?

i. 成果物が及第点に達している

達してるなら、とりあえず、今すぐに休みましょう!許される時間最大限に休みましょう!

休まないと進むものも進みません。

テストに例えるならば、最後まで(100%)解ききって、あとは見直しをして点数をあげること(100点を目指す)に時間を使いたいのならなおさらです。質を上げるには、まずは脳と身体を休ませるところから!

もしかして、休み方がわからなかったりしますか?やる気が出ないほど満身創痍になっているんですから、きっとそういう人ですね。

私も休み方試行錯誤中ですが、以下、おすすめのリフレッシュ法です。

湯船に浸かる

苦手じゃない方は、10分でも湯船に浸かりましょう。すでに習慣づいている方は、好きなにおいの入浴剤も入れてみてください。心身相関は、身体が先で心が後だから本当は「身心相関」なんだと、大学1年生の体育の授業で聞いたことを今でも覚えています。身体を休めれば、心も落ち着いてくるはずです。ホットアイマスク

目を強制的に休ませることも大事です。アイマスク、12枚入りだと1200円弱でちょっと高いですが、ここでケチってはだめです。1枚あたり100円程度で眼精疲労が和らいで、生産性が上がると思えば安いもんです。面白いコンテンツを見て笑う

上2つはわかるけど急にどうした?みたいな対処法ですが、笑えるうちなら割とききます。今まで笑えていた動画で笑えないレベルに疲れているなら、病院に行った方がいいかもと思ってください。

私の最近のお気に入りは、「パフェいわし応援ソング」です。

ii. 成果物が及第点に達していない

達していないなら、次の質問です。

今取り組んでいるものについて、誰かに相談できていますか?

相談できていないよ…という方、もしかすると、100%やりきることより、100点とることを意識しちゃう完璧主義の頑張り屋さんだったりしませんか?

自分が納得できていないものを人様に見せられない…こんな出来じゃ怒られる…と思っているとしたら、えいやっ!で上司や先生、先輩、同僚に相談することをお勧めします。

人は、自分が思っているよりも、寄り添ってくれます。

そうはいっても、そもそも相談ができるような人がいないよ、という方は、ここにコメントを残してくださって構いません。

相談するだけでも気が軽くなります。疲れの半分は、一人で抱え込んでしまっていることから来ているかもしれません。

提出物について誰かに相談できていれば(相談してしまえば)、相談相手は、きっと間に合うように一緒に知恵を絞ってくれるはずですし、締切の融通がきくような場合は、少し遅らせてもらえるように掛け合ってくれるかもしれません。

とにかく、「ああ!もうだめだ!間に合わない!」というときは、真っ先に関係者に相談することです。そして、早ければ早いほど、手の施しようが残されるので、相談される相手も「早く言ってくれてありがとう」と思えます。「ドラえも~ん、助けて~」と言えるのび太を見習うべし!

B. 重度の先延ばし魔の場合

今までギリギリでも何とかなってきた経験から、今回もまだ大丈夫だと思っている節がありませんか?

何とかなるかどうかは、ちゃんと手を付けてみてからでないとわかりません。始めるのが遅ければ遅いほど、やっぱり手遅れだった!となる可能性が高くなります。

…………いや、そんなこと頭ではわかってんだよ!ですよね?

私は、完璧主義であるがゆえに、うまくいかないという現実に向き合うことを避けて、先延ばししてしまうタイプの先延ばし魔です。

そんな私が実践しているのは、2つ。

1つ、本当の締切の1-2週間前に、先生(あるいは上司、先輩)に見せる約束を取り付けること。

約束の日までに、とても見せられるものに仕上がってなくても、必ず持っていきます。私の指導教員は優しいので、何がハードルになっているのか、対話を始めてくれます。そのときに頭が整理されて、進捗につながるというのも大きいですが、「相談した」「このひどい有り様を共有した」という既成事実で気が楽になります。

そして、無駄に高い及第点を設定せず、「まあこんなもんでいっか」とある程度のクオリティで妥協できるようになります(良いか悪いかはおいといて、ですが)。

2つ、とにかく何からでもいいからとりかかってみること。

偶然見た拾い画ですが、完璧主義の先延ばし魔の成果物って大体こうなりますよね?きっと、完璧主義の先延ばし魔という自覚がない人でも共感する人はいるかもしれませんけど…。

とりかかるのが億劫なのは、下の絵で言えば、馬のおしり部分くらいの完成度をゴールに設定してしまうからです。少なくとも私の場合はそうです。

まずは、この絵の頭くらいの完成度を目指して適当に書き始めてしまうことから始めましょう。完璧主義なのであれば、質を高めるのは得意なはず。大事なのは、上手く書くより、全部書ききることです(自分にも言い聞かせています)。

2)中だるみの日

今日の私です。

締切が迫っているわけではない今のうちにやらなきゃいけないことがあるのはわかっているんだけど、体調がすこぶる悪いわけでもないのに、ただなんとなく頭がぼーっとして、本当にただ「やる気が出ない」という日。

「心理的ハードルの低い作業から始める」に限ります。

そのためには、自分でどの作業ならやる気がなくても始められるか、という選択肢をいくつか用意しておく必要があります。

私は、本や論文を読みまくり、論理的に整理・分析して、新しく見えてきた考え方を論文として書き起こす、という極めてシンプルな研究スタイルなので、切り札はそんなにありません。

下に私の切り札を挙げてみますが、作業としてあなたに当てはまらないものでも、大事なのは、考えなくても作業が進むかどうか、という選考基準。ラジオを聴きながら、人とおしゃべりしながら、とにかく「ながら」でできるレベルの作業です。ハードルが低い順に並んでいます。

この先1-2ヵ月くらいのスケジュールを確認する

手帳でもアプリのカレンダーでもなんでもいいです。自分がスケジュール管理をしているツールを開いてみること。

本当は入れておくべき予定を入れ忘れてないかな、ダブルブッキングとかしちゃってないかな、ご褒美になるようなイベントはないかな、とか見ているうちに、どこかに締切の日はありませんか?

その日から今日までの日数を数えてみて、その間に、①予定が入っていて研究ができない日、②必要な休みの日(週1でも)は何日ある?

締切までに取り組まなければいけない作業は、どれくらいの時間が必要?

そういう質問を自分に投げかけていきましょう。意外と時間がないことに気づいて、「今始めておかないとやばいな」と思い始めたら勝ちです。散らかっている机の上を片付ける

紙の資料ってなんか知らんけど、気づいたら机の上で山になってることないですか?

特に私は、自分が書いたものやネット上の論文も印刷して読みたいので、結構すぐに机の上が散らかります。それを片付けるのです。

紙でキープ、捨てる、PDF化する、の三択で選別していきます。

机の上がきれいになれば、なんとなくやる気になるし、何より「片付け中に昔のアルバム見始めて手が止まっちゃう」みたいな現象が、自分の原稿や論文で起きればもっといい。頭が研究の方向に向き始めます。英語論文をDeepLで翻訳する

読もうと思っているけど読めていない英語論文が、大体いつも数本から10本程度たまっています。それをとにかくDeepLにぶちこむ。

和訳をパッと見て、「あ、これ誤訳だ」などと気づき始めたら勝ちです。論文を読み始めてしまいます。「論文を読む」というちゃんとしたインプットの作業に移行する可能性がグッと高まります。研究にそこそこ関係あるけどそんなに難しくない本を読む

自分の研究に関係あるけど、一般向けに書かれていて読みやすい本が手元にあれば、それを読んでみます。私の場合は、ルポルタージュ系の本をよく読みます。

そうすると、だんだん、「自分はこの問題に関心があって研究しているんだ」という初心に立ち返る時間になっていきます。そして、研究を始めたばかりのワクワクした気持ちを少しでも取り戻せたなら、ちょっとした作業にとりかかれるはずです。

今日は、中だるみデーにも関わらず、noteを書くなんて上記の選択肢にないものを実践しているのは、共同研究関係でとんでもなくイライラしていて、微塵も研究内容に関するものに触れたくなかったから。

研究としては生産性のないことに時間を割いているわけだけど、イライラを吐き出したいというアウトプット欲を昇華して、文章を書く練習にあてているんです。(屁理屈とか言わないでください)

人様に読まれるかもしれない文章を書くのに慣れておくということは、直接ではないけど、論文を書くことにもつながりますからね。

3)心ここにあらずの日

さて、最後。心ここにあらずの日。

休むことが許されるなら、休みましょう。

話せる人がいるなら、遠慮せずにその人を捕まえて話をきいてもらいましょう。

もちろん、忙しさで気持ちを紛らわせたいという人もいると思います。そうすることを無理に止めるつもりはありません。

でも、忙しい日々を送る中で、どこかでプツンと緊張が切れて、すぐには回復できないほど沈んでしまう日がいつか来てしまうと私個人は思います。

だから、私の対処法は、時間を決めてとことん落ち込む、です。

半日の休暇を取れるなら取り、トイレに逃げ込めるなら10分でも逃げ込み、その時間は、とにかく自分の感情に正直になるのです。

何か本や漫画、映画、なんでも、コンテンツに触れられる方は、そういう別の感情を味わえるものに触れてみるのもいい方法です。

周りから許される(自分が許せる、ではないことが重要)範囲のギリギリまで、現実逃避をしまくってみましょう。

それでだんだん、もう十分発散したかな、と思えてきたら、やるべきことに向かえるようになるはずです。

それでも、気分が上がっていかない時は、黄色信号です。

現代医療に頼ってみるのも悪くありません。

あ、でも、気持ちが落ち込んでるときは、病院を検索する元気も、電話をかける元気もなかったりするものです。とても自力では病院に行かれない。

私がそんな状況に陥っていたとき、元気づけられたのは、「うつねこ」の本です。短いし、kindleで無料で読めます。

おわりに

「やる気が出ない」というのは、自分でどうにかすべき問題として片づけられがちだけど、本人が一番どうしたらいいかわかんなかったりしますよね。

かなりの長文になってしまいましたが、3つのパターンの中に、あなたに当てはまるものがあり、試してみたことのない対処法に出会えたのなら、それ以上に嬉しいことはありません。

やる気が出なくても、なんとか捻り出そうと頑張っている皆さん。それだけで十分えらいと思います。今日も1日乗り越えましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?