筋力増強運動の基本的事項

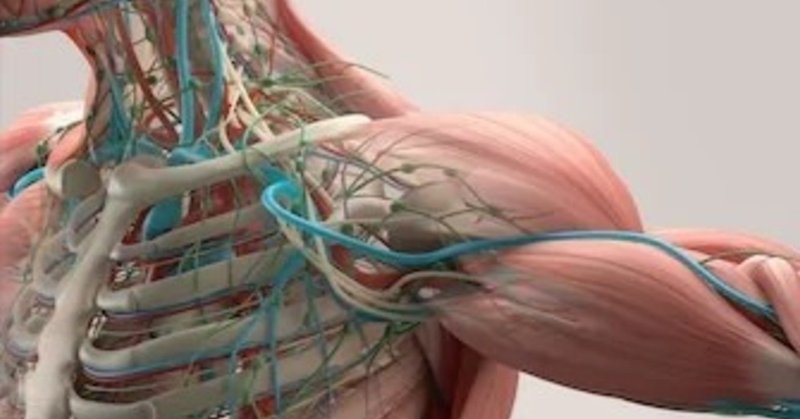

筋力とは、筋繊維の断面積や筋繊維数といった筋自体に由来するものと、筋収縮時の運動や発火頻度など、神経制御に由来するものの2つに分けられます。筋力増強運動を行う場合には、まず、この2つのどちらを鍛えるのかを決めましょう。次に、筋の収縮様式について確認します。人間の運動は以下の3つの収縮様式からできており、筋力増強運動を行う場合には、どの収縮様式が適当か考えて取り組む必要があるのです。

等尺性収縮

等速性収縮

等張性収縮

等尺性収縮は関節の運動がない、静的収縮と呼ばれるものです。例えば椅子に座り、ひざを完全に空中に伸ばしている状態です。等速性収縮は一定の速度で収縮を行うもので、徒手抵抗では難しいため専用の機器を使う必要があります。等張性収縮は、関節運動のある動的収縮で、さらに2種類に分けられます。筋に抵抗をかけた場合、その抵抗に勝って収縮していくのが求心性収縮、抵抗に負けて筋が伸長されながら収縮するのが遠心性収縮です。ゴムひもを引っ張る運動などがこれにあたります。それぞれの特性を改めて確認し、リハビリへの活用を見直しましょう。

筋力増強運動の原則

筋力を増強させるにはある程度の負荷が必要です。では、どの程度の負荷をかけるのが適当なのでしょうか?

一般的に、最大筋力の20%以下の強度では筋力低下を起こし、20~30%の強度で筋力は維持されるとされています。筋力増強には60%以上の強度が必要で、筋持久力を向上させるには35%以上の運動強度が求められます。

収縮様式別に筋力増強を考えると、等尺性収縮では、最大筋力で2~3秒、40~50%の強度であれば15~20秒の筋収縮が必要です。等張性収縮では、最大筋力で1回、50%の筋力では20~30回の反復が求められます。

こうした強度の運動を毎日1回行うのが望ましく、5日に1回程度では効果は半減してしまうという結果も出ています。リハビリ初期には神経性因子による筋力増強が起こりますが、筋肥大を目指すなら3~6週間は継続したいところです。

ここでひとつ注意したいのが、トレーニングの特異性です。筋力増強運動によって起こる筋の適応において、例えば、膝関節伸展0°から屈曲30°までの角度でのみ運動を行っていた場合、筋力増強の効果はその屈曲範囲内にだけに表れやすくなります。最終的に必要な動作にできるだけ近い形で、筋肉増強運動を行うように意識しましょう。

臨床現場における筋力増強運動

現場において、効果の高い筋力増強運動プログラムを考えてみましょう。

リハビリのスタート時には、低負荷、高頻度の自動運動から始めるようにしましょう。患者さんはリハビリに対して不安を感じている場合もあり、いきなり高負荷の動作を課すと心身ともに大きな負担となってしまいます。患者さんとの関係を築きながら、徐々に回数を増やし、負荷も上げてみましょう。

運動の指示は、重錘の重さや回数などできるだけ具体的に伝えます。さらに、どこを意識して運動すべきかも伝えるようにし、運動効果を高めていきましょう。例えば、股関節外転筋の筋力増強を行う場合、歩行時の筋の作用は遠心性収縮であり、側臥位での運動では、下肢を上げるときよりも下ろすときの動きを中心に実施する方がより効果的と考えられます。

筋力増強運動では、起居動作や歩行などの必要な動作をイメージしながら、より実際の運動に近い形で実施することが大切です。目的を明確にすることで、アプローチへの工夫も自然と思い浮かぶのではないでしょうか。

サポート、noteの記事購入して頂い金額の一部はえんとつ町のプペルの購入、その他クラウドファンディングの支援をさせて頂きます